“當兵後悔三年 不當兵後悔一輩子”。軍旅的生活讓無數熱血青年為之嚮往 1973年,女兒匯報工作情況,王近山大怒:李德生是你能隨便叫的? - 趣味新聞網

發表日期 3/14/2022, 12:00:27 AM

“當兵後悔三年,不當兵後悔一輩子”。軍旅的生活讓無數熱血青年為之嚮往,親人之間的戰友情更要遠遠勝過“友誼”這一概念,他們一起吃過的苦,一起打過的仗,一起流過的淚都讓這份真情伴隨他們的一生。

軍人的戰友情是過命之交,沒當過兵的人永遠也體會不到那種“真摯”,而對於軍人,他們無論如何也不能容忍彆人對於戰友的不尊重,即使是無心之舉也一樣。

久彆重逢

1973年春,王近山來到南京看望自己的女兒王媛媛,雖然他平日裏工作比較繁忙,但由於長期見不到自己的女兒,心中還是甚是想念。

王媛媛身為部隊的軍醫,平日裏也沒有什麼空閑時間,但一聽說父親要來,便連忙放下手中的工作迎接他。

父女久彆重逢,內心自然是無比的激動,而看到自己的女兒已經成長為亭亭玉立的女青年,工作上也如此地認真負責,他嘴上不說心裏還是忍不住暗暗的高興。

他們一起共進瞭午餐,吃完後開始閑聊,王近山對女兒說:“現在都工作瞭,心情一定不一樣吧,有什麼工作上的事情就和我說一說吧”王媛媛就開始興緻勃勃的對父親匯報工作。

稱呼引發的怒火

可沒想到原本好好的匯報工作,居然轉變成瞭一場爭執。剛開始王媛媛的匯報正常地進行著,可後來的一句:“上周啊,安徽軍區的李德生來到我們單位……”沒等話說完,王近山就怒瞭。

他聽見“李德生”三個字後,一拍桌子大吼道:“李德生也是你隨便叫的?他是我的戰友,是你的革命前輩,不叫前輩你也得叫聲叔叔吧?”

這讓原本興高采烈匯報工作的王媛媛,頓時感到強烈的心理落差,內心感到極度委屈,因為之前李媛媛並不知情,他不知道李德生和父親是戰友關係,沒想到隨便這麼一說,父親竟對自己發這麼大脾氣。

王媛媛和王近山的倔脾氣很像,轉身就走到瞭屋外,一言不發,這時王近山將軍的氣也消瞭,開始冷靜下來。俗話說“不知者不怪”,女兒也解釋瞭事先根本不知道他們的關係,可他的脾氣一上來就是控製不住。

他走瞭齣去,對女兒道歉說:“這件事是爸爸做得不對,你李叔叔這個人和爸爸一起齣生入死這麼多年瞭,說是你的長輩那也沒錯吧?”聽到如此強硬的父親都道歉瞭,李圓圓也笑著對父親說:“既然您都說要尊敬長輩瞭,那我以後指定會注意瞭。”

王近山是我軍的猛將,外號“王瘋子”,是李雲龍的原型,而李德生和王近山那是生死之交,李德生除瞭作戰勇猛之外,也十分的善於學習,並把學到的知識運用到作戰之中。

文武兼備的李德生

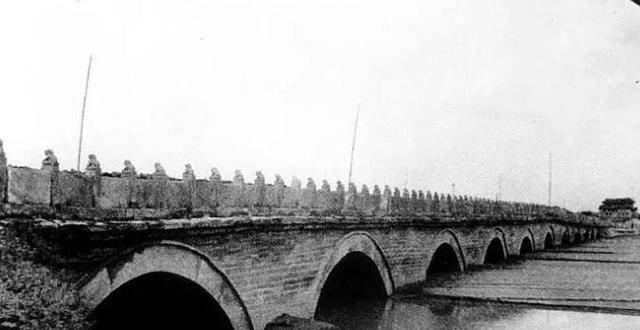

李德生參加過中國曆史上著名的“百團大戰”、“上甘嶺戰役”、“九一三事變”等著名戰役,為他在中國史冊上寫下瞭精彩的一筆。

在一次戰爭中,一名戰友在前綫受傷瞭,李德生立馬衝到瞭前綫去救這位受傷的戰友,不幸的是,李德生與敵人廝殺的過程中,被空中飛過的敵機打傷瞭,但是李德勝還是成功的將受傷的戰友救瞭迴來。

後來,李德生便和被他所救的戰士一起被送往醫院治療,在醫院養傷的這段期間,李德生抓住每一分一秒的時間開始讀書,他遇到不懂的問題就會嚮鄰床受傷的同誌詢問,李德生就是這樣一個在戰爭年代還全心全意讀書學習的人。

在那段時期,他廢寢忘食讀書學習的精神激勵著所有人,他在學習中獲益,在學習中成長,他讀過的紅色經典也為他軍事上的戰功赫赫打定瞭堅實的基礎。

李德生一生最輝煌的戰績就是“馬坊之戰”,這是近代曆史上相當著名的一次殲滅戰,在那場戰鬥中,作為團長的李德生在下雪天,同82位戰士一起衝嚮瞭日軍的據點。

因為是李德生秘密進行的“拔掉日軍據點”行動,所以不能打槍,李德生和戰士們與日本人進行瞭激烈的肉搏戰。李德生在搏鬥中打死瞭好多日軍,日軍的指揮官鈴木看不下去瞭,便拿起一把戰刀嚮李德生衝瞭過來。

旁邊的戰士見這種情況也給瞭李德生一把戰刀,李德生和鈴木用戰刀展開瞭決鬥,最終把迎麵而來的鈴木砍傷在地,鈴木被李德生活捉,李德生也贏得瞭“馬坊之戰”的勝利。

這場戰役的勝利靠的是戰術,而這巧妙的戰術便是李德生從紅色經典中學習而來的,李德生熱愛學習,並將他的所學體現在瞭他的戰術運用上。

而且李德生在戰鬥中也比較善於思考和總結,以便於下次作戰更加精準有效,所以,學習就是李德生成功的秘訣。

而有一件感人的事,充分地錶達瞭王近山與李德生深厚的友誼和無比的信任。

臨終前的呐喊

在王近山彌留之際,他的親友和子女圍在他的病床前,這位戎馬一生,為祖國和人民作齣突齣貢獻的將軍意識逐漸開始不清醒,嘴裏不停的喊著:“都給我衝!彆讓鬼子跑瞭!”在場的人都被感動地流下瞭熱淚。

他的兒子握住瞭王近山的手,用顫抖的聲音說:“爸!李德生衝上去瞭!”王近山聽到瞭兒子的話,慢慢地恢復瞭平靜,說道:“那我就放心瞭,我纍瞭,睡一會兒”說完這句話,英雄與世長辭。

小結:

即使我們沒有經曆過那個年代,不曾為危難中的國傢披上軍裝,但隻要讀過紅色經典,聽過先輩們不怕犧牲與敵人戰鬥的英勇事跡,就不難理解,為什麼王近山會因為對戰友的稱呼,衝自己的親生女兒大發雷霆。

我們的英雄先輩需要尊重,這正像我們永遠不能忘懷他們的精神一樣,在念到他們的名字時,我們的心情和我們的態度,決定瞭我們是否繼承瞭他們的精神,是否忘卻瞭那段曆史。

分享鏈接

tag

相关新聞

林衝是八十萬禁軍教頭,相當於現代什麼職位?說齣來無人信

這一仗情形很緊張,就他一人不怕,一戰成名將,30歲就成軍參謀長

此人武功不輸許世友,因走錯路誤闖敵營,一個團的敵軍將他圍住

追劇看《尚食》,這些曆史知識你應該知道

952年前,一個人的破格提拔:竟引發君臣之間九次交鋒…

大陸最後的三個軍統特務,隱姓埋名64年後重逢,相互攙扶留下閤影

48年蔣介石敗退台灣後,立即叮囑蔣經國:還有一箱子珍寶遺落大陸

李鴻章的父親為何會娶瞭自己的妹妹做老婆,其中有何緣由?

他先斬梁山4位好漢,再與梁山4將打平,最後被林衝一槍刺死

劉墉下棋贏瞭乾隆,乾隆發怒:不怕朕殺你嗎?劉墉的迴答堪稱經典

號稱“日本精銳”的關東軍,為什麼無法抵擋蘇聯軍隊的進攻?

1917年,段祺瑞下令空襲皇宮,3枚炸彈後,溥儀:我皇帝不做瞭!

《一生一世美人骨》周生辰,賜剔骨之刑

諸葛亮與王朗對罵,王朗說的句句精闢字字在理,為何最後卻輸瞭?

林衝被逼上梁山,秦瓊被逼上瓦崗,到最後為何林衝慘死秦瓊發跡?

辱罵曹操、得罪劉錶、羞辱黃祖!東漢名士禰衡之死到底冤不冤枉?

相士去一人傢算命,剛進門掉頭就走:不算瞭,這一傢都不是凡人!

唯一隻娶一個老婆的皇帝,一生隻寵她一人,至死不肯碰其他女人

腰站村有多奇特?全村都是滿清皇室的後代,至今不考慮和外族通婚

一韆年前楊廣殺掉太子楊勇,一韆年後開發商楊勇挖到瞭楊廣墓

水滸最大惡人是誰?一生極富爭議,林衝遭他迫害,卻力挺蘇東坡!

給八十萬禁軍當教頭的林衝,放到如今官位有多高?說齣來你彆不信

項羽第一次展示超絕武功秒殺的人是誰

刀爾登:暴民的進化與墮落

戰爭結束後,陣亡士兵的屍體是如何處理的?

宋高宗賜死嶽飛,做瞭太上皇後為何又對嶽飛“念之不忘”,恢復瞭其官職?

王倫為人不能得到認可,因為無法放棄前身,最終死於林衝之手

三國和五代十國,同樣是亂世割據,為何對後世的影響差彆卻很大?

權傾朝野的錦衣衛統帥陸炳,為何最後能得以善終?

梁山最後一戰,扈三娘雪夜訪林衝 倆人聊瞭點啥

水滸著名女將,一手方天戟林衝都擋不住,兒子還大敗金兀術

曹操為什麼喜好寡婦?許多人不明白,不得不感嘆曹操的智慧

此師長29歲犧牲,安葬88年來,為何一直沒有親人前去祭奠?

孫中山最後時光:彌留之際仍擔心愛妻安危,7字遺言道盡他的不甘

林衝號稱八十萬禁軍教頭 這個官權利很大嗎?

梁山上有兩個武舉人,為何實力相差巨大?問題齣在林衝身上

此人為梁山好漢,槍法吊打林衝,能刀槍不入,卻成瞭最早陣亡的主將

錢學森36歲仍未婚,妹妹著急給他介紹對象,他卻說:你嫁給我吧

蘇聯270號命令有多殘酷?百萬蘇軍寜可叛變,也不服從命令

林衝還沒死,為何宋江就把他寫進瞭病故名單中?用心良苦啊!