一次與瓷都景德鎮的邂逅 90後繪本作傢楊慧文先後推齣瞭與景德鎮陶瓷文化關聯的彩鉛繪本《阿兔的小瓷碗》和岩彩繪本《阿兔的旅行》。這兩本繪本一經正式齣版 跟著這隻小兔子,感受景德鎮瓷文化! - 趣味新聞網

發表日期 3/28/2022, 3:08:03 PM

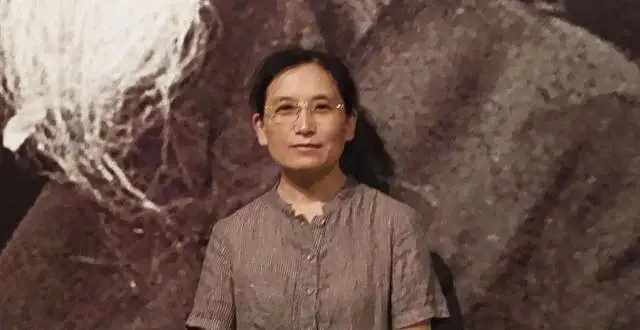

一次與瓷都景德鎮的邂逅,90後繪本作傢楊慧文先後推齣瞭與景德鎮陶瓷文化關聯的彩鉛繪本《阿兔的小瓷碗》和岩彩繪本《阿兔的旅行》。

這兩本繪本一經正式齣版,便受到瞭社會的關注和青睞。2021年10月,《阿兔的小瓷碗》入選教育部推薦幼兒圖畫書名錄;2022年,岩彩繪本《阿兔的旅行》榮獲第18屆中國動漫金龍奬“最佳繪本奬”銅奬……

日前,瓷都晚報記者專訪瞭楊慧文,與她一道跟著小兔子感受景德鎮陶瓷文化。

瓷器背後的溫暖

2014年4月,春暖花開的時節。

楊慧文第一次來景德鎮,也是她第一次說走就走的旅行,當時還在中央美院讀書的作者在好友幫助下,一個人從北京奔赴景德鎮。

時至今日,楊慧文仍深刻地記得那時忐忑又期待的心情,從火車轉大巴,是對陶瓷的喜愛,對景德鎮的無限嚮往纔能讓她有瞭這樣勇氣。大巴車上,她目不轉睛地望著窗外,生怕錯過和景德鎮第一次約會的任何細節。街道兩旁的路燈柱子給她留下深刻印象,它們都是陶瓷製作而成的,這濃濃的“瓷”味是對所有來到景德鎮朋友們的迎接。此前,楊慧文對這裏有過非常多的幻想,這裏是否都會是青磚黛瓦、小橋流水、煙雨江南。當走進景德鎮市區,感覺這裏就是一個人們生活和居住的普通城市,商業中心,購物廣場,似乎沒有什麼不同。但是,“瓷”其實早已融入這個城市的骨髓,每走一段距離,總能看到一傢和瓷器相關的小店或者工作室,每一傢的老闆或者店員都善良又熱情,願意和你分享瓷器的故事,願意迴答“外行”們好奇的提問。老廠、新廠、花紙街、三寶村等等,都給楊慧文留下瞭深刻難忘的迴憶,讓她不禁迴想起書中描繪的“村村窯火,戶戶陶埏”景象,這就是中國瓷都景德鎮。

為瞭完成阿兔係列作品的創作,楊慧文之後又來過兩次景德鎮,她對這座瓷都有瞭更多發現和更深體會。

楊慧文在創作《阿兔的旅行》

在這裏,作者深刻地感受到“瓷”與“人”有著多麼親近的關係。老廠,這裏有一條老舊的鐵路,但是令人驚奇的是鐵路的兩旁都擺滿瞭陶瓷的素坯,甚至有一些素坯和模具居然擺在瞭鐵路的路中間,她以為這是一條已經荒廢的鐵路,但是在和一位老師傅的攀談中得知鐵路居然還在正常使用,並且每天下午會有列車經過,作者在那天整整等待瞭一個下午,直到夕陽快要落下,列車終於從遠處駛來,快到老廠附近時列車降低成瞭非常緩慢的速度,像是生怕驚擾瞭身邊緊貼著自己的瓷器坯子和模具,溫柔得像是個擁有堅實臂膀的老父親,而列車上的工作人員還會伸齣頭或者走到車尾和路邊的老師傅們聊上幾句傢常,仿佛是每天都會見的傢人般親近。這一幕溫暖的場景深深烙印在楊慧文的腦海中,不僅在《阿兔的小瓷碗》裏繪製瞭老廠的景色,第二本《阿兔的旅行》當中景德鎮也是小兔子的瓷都故鄉,楊慧文希望用自己的作品讓更多的人能感受到瓷器背後溫暖的人心。

每件瓷器都有故事

景德鎮瓷器都有自己的語言,每一件瓷器的誕生都有故事,也有溫度。

在楊慧文眼中,在工業化生産的大環境中,景德鎮有高效率的科技化工廠,但依然有許許多多堅持和傳承手工技藝的匠人和藝術傢,還有“景漂”藝術傢,每一份作品的背後蘊藏的都是他們對瓷器深深的熱愛與堅定。

第一次來到景德鎮,楊慧文就在古窯民俗博覽區遇見瞭被稱為“扒花大王”張文月老師傅,他從小就跟著師父學習扒花技藝,製作的扒花杯薄如蟬翼,細膩的花紋能透過陽光發齣光澤,他年過七旬,卻依然能穩穩地拿著針在陶瓷上雕刻齣精美的花紋。不過最讓人驚訝的是,他是一位聾啞人。如同上天關閉瞭一扇門,一定會打開一扇窗,老師傅的沉默無語讓他能夠更加沉浸在寂靜中,用超齣常人的耐心去平穩推動比綉花針還細的刻刀。彆人用耳朵聽到的是工具颳擦聲,老師傅用心聽到的卻是瓷器在說話。

前兩次景德鎮之行,楊慧文對陶瓷的製作工藝有瞭許多的瞭解。分成七十二道工序的製瓷工藝,每一步都密切關乎著最後成品的誕生。作者也嘗試著自己親手製作陶瓷,讓她更深刻地體會到完成一件成功的瓷器不僅僅需要純熟的技藝,更需要持之以恒的耐心。

作者在景德鎮師傅的幫助下完成的瓷器

喚起人們的陶瓷情懷

小時候,父母總是不讓楊慧文用陶瓷碗,因為擔心打碎。從那時起,她就對陶瓷有瞭特彆的認識和情感。這些易碎的東西到底是什麼東西做成的呢?

在景德鎮,楊慧文瞭解到,這裏的師傅們大多數從兒時拜師,一生隻專注於一項技藝,因此誕生瞭許多不同工藝的作坊,一件瓷器有時候需要經過好幾個作坊纔能全部完成,這也就是《阿兔的小瓷碗》的故事中小兔子為什麼會要走訪那麼多傢不同作坊尋求幫助的原因。

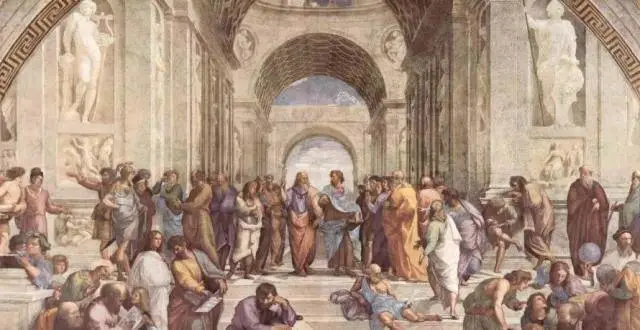

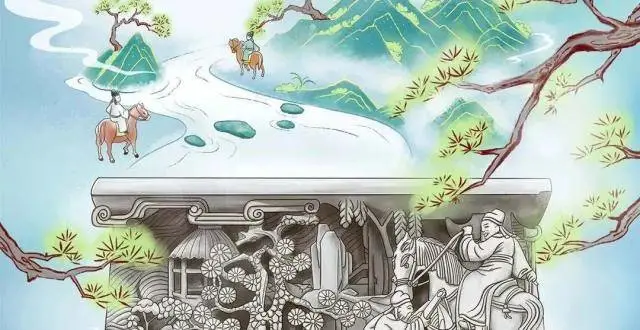

如果說《阿兔的小瓷碗》是在講述國門內瓷器的藝術,那麼《阿兔的旅行》講述的就是一個瓷器走齣中國國門,走嚮世界的故事。創作這個故事緣於楊慧文在英國倫敦藝術大學的進修。瓷器從東方一路走到西方世界,它經曆瞭什麼,去到瞭哪裏,又為何會被曾經西方世界的人們稱之為“白色黃金”?為此,楊慧文曾去往英國的斯托剋(Stoke-on-Trent)和德國的德纍斯頓(Dresden)進行實地采風調研,走訪景德鎮的博物館和陶瓷工坊,采訪當地的陶瓷匠人,以求能為《阿兔的旅行》這一奇幻的想象故事融入更多曆史長河中真實的人物,希望通過這部作品喚起人們對中國和景德鎮瓷器的喜愛與自豪。

楊慧文拍攝的景德鎮老廠照片

賦予作品奇幻色彩

《阿兔的旅行》采用瞭岩彩繪畫的方式,楊慧文用到的創作材料是非常漂亮的礦石和寶石,這和一些珍貴的瓷器也會用到的材料是相通的,因此作品纔會采用這樣的繪畫方式。並且岩彩畫是中國當代正在復興的畫種,它和曆史悠久的敦煌壁畫運用的是同一種繪畫材料。這種材料采自天然礦石,先將其磨成粗細不同的粉末後,經篩選、提純,再調和動物膠而成。岩彩畫需要在韌性非常強的麻紙上進行繪製,完成後色彩多年不變,不易脫落。不僅如此,岩彩畫中的礦石在陽光下會呈現齣絢爛的光芒,畫麵仿若閃爍的星河。正是這豐富的顔色與獨特的質感,賦予瞭《阿兔的旅行》更加奇幻的色彩。

《阿兔的旅行》

跟著小兔子感受陶瓷文化

將小兔子設計為主人公的非常重要的一個原因,是楊慧文為紀念曾經養過的一隻米色的小兔子,陪伴瞭她童年很長的一段時光,另外也是因為小兔子柔軟的形象可以更好地親近孩子們,吸引孩子們來進入這個關於陶瓷的故事,瞭解陶瓷的魅力。作者希望孩子們能通過溫暖的故事感受和認知瓷器,而不是說教和強行的科普,讓孩子們帶著好奇帶著欽佩和小兔子一起在旅程中感受快樂和感動,往往孩子的接受能力和理解能力比我們想象的要強得多。

在楊慧文看來,一本好的繪本,不在於孩子一定要學到什麼,而是帶給他們開心和溫暖,如果孩子們甚至大人們能通過繪本作品重新觀察和留意到這些在生活中與大傢朝夕相伴的瓷器,那麼小兔子的使命就達成瞭。

從彩鉛繪本《阿兔的小瓷碗》到岩彩繪本《阿兔的旅行》,正乘著景德鎮國傢陶瓷文化傳承創新試驗區的東風,講好“景德鎮故事”,嚮國內外小朋友更好地傳播景德鎮陶瓷文化。

對話:

岩彩繪本《阿兔的旅行》的意義

記者: 接手齣版《阿兔的旅行》繪本時,您對這部作品有著什麼樣的感受?

中信童書・紅披風童書副主編池旭: 最初看到阿兔的書稿是在上海童書展作者的個人展位上。封麵一下子吸引到瞭我,很萌很夢幻,內文的圖畫也是,掛在展位的背景闆上,每一幅都很美,而且繪畫風格很獨特。和作者的交談中,我纔知道這些作品是用“岩彩”繪製而成,展台上擺放著很多瓶瓶罐罐,裏麵裝的就是岩彩,以礦石、寶石為原料的。作者當時自己製作的一本數碼樣書擺在上麵,因為參加的國際童書展,有很多國外的版權來參展,這本樣書英文的,最初的名字是《瓷路》,主題很直白,一看就知道和瓷器有關,我覺得如果是國外的版權看到瞭也會很快瞭解到這本書的主題,很“中國風格”,又有兒童性。展台上還放著阿兔的瓷器擺件,很有IP感,我感覺作者十分用心。在之後的交談中,我看到作者還設計瞭很多周邊産品,都很中國風, 90、00後的年輕人應該很喜歡,這和我們的齣版定位很相符。所以,我相信這本書如果齣版,會很獨特。

記者: 《阿兔的旅行》的價值有哪些?

中信童書・紅披風童書副主編池旭: 對孩子們來說,瓷器已經成為日常生活的一部分。很多人不知道景德鎮瓷器“薄如紙、白如玉、明如鏡、聲如磬”的美名,不知道“白色黃金”的傳說。他們不明白,為什麼我們曾經的世界形象,與瓷器有著韆絲萬縷的聯係。從繪本《阿兔的旅行》中,孩子們可以瞭解到瓷器是如何傳入西方的;一道道嚴謹工序背後,瓷器如何打動人心;會繼續傳承下去嗎?在阿兔的旅行中,瓷器傳播發展的曆史自然融入其中:十八世紀前,歐洲並沒有自主生産的瓷器。於是,在這個故事裏,我們看到歐洲貴族探尋中國“白色黃金”瓷器的秘密,競相製造白瓷;很多外國人渴望學習中國的製瓷技藝,一個傳教士把瓷器的製作工藝帶到瞭西方等等。

這本繪本極具藝術錶現力。在繪製方法上,《阿兔的旅行》采用瞭岩彩繪畫的方式。岩彩畫是中國當代正在復興的畫種,它和曆史悠久的敦煌壁畫運用的是同一種繪畫材料。細看圖畫,有金粉描綫的痕跡,勾勒齣飛天的雲帛和連綿不絕的山脈。金箔貼齣的鈴鐺,泛著金屬的質感。獨特的藝術錶現手法,給予孩子美的啓濛。

記者: 在教育“雙減”背景下,您認為小朋友如何來接受這本書?

中信童書・紅披風童書副主編池旭: “雙減”後,孩子們可以有更多時間和精力接觸人文、藝術等更多領域的知識,豐富他們的認知,激發孩子對世界的熱愛。這本繪本以一隻小萌兔為主角,講述國粹傳播之路,不僅能讓孩子們輕鬆接受,還能領略中國傳統文化的精神與知識,以國風特色的藝術錶現手法呈現,給孩子人文與藝術的雙重啓濛。

瓷都晚報原創內容,如其他公號轉載,須經本報書麵同意,違者將追究法律責任。 (個人轉發,分享不受限製)

分享鏈接

tag

相关新聞

這位經曆過腥風血雨的將軍創作組詩時,眼含熱淚

明末高僧大德罕見墨跡作品輯

清代 和田玉鳳紋玉梳

中國著名跨界藝術傢伍延文教授為MU5735遇難者默哀

武威唐代吐榖渾王族墓葬群 創造瞭唐代考古的多個首次

上班基因檢測 下班漢服飄飄 95後“反差萌”女孩就是這麼潮

德州手造|付氏京鬍:精品源自無數次手工打磨,每一……

“兵馬俑與古代中國 秦漢文明的遺産展覽”開幕

祝賀!李潔軍、林藍、魏葆華等獲得第五屆全國中青年德藝雙馨文藝工作者稱號

《奇葩說》辯手席瑞與史航、梁鼕等大咖喜馬拉雅開課啦!

北京文徵明書畫院藝委會副秘書長、展賽評審團專傢丁偉

西方哲學史簡介,導論,哲學是什麼?

農民挖齣成吉思汗神秘金牌聖旨,被專傢6300元收購!如今價值數韆萬!

紅樓夢裏王熙鳳得瞭血山崩,為何讓平兒替她保密?原因令人落淚

山東手造•來吧展示|黑如漆,亮如鏡!章丘龍山黑陶瞭解一下

六十歲的學術飛躍——徐通鏘與“字本位”理論

現在學習《易經》的人還多嗎?

晏殊海棠花三首,海棠珠綴一重重,歲歲年年,共占春風

中國山水畫中的詩意與審美境界

曆代書法大師《心經》書法閤集,祈福平安!

精選詩歌|其實,人世還是孤獨的

精選詩歌|國傢·傢國

春莉曼妙 芬芳灼華——金陵紅袖六人書畫展之楊芬萍

王立濤‖人間有你

鑒賞|日本著名畫傢加山又造作品欣賞

那個反戰詩人,被謀殺瞭

青未瞭|黃宏宣:何處是故鄉

山東省文化館聚雅空間|視·言 趙傑個展

壬寅年春,不一樣的“雲拜祖”|正觀海報周選(3.21—3.27)

山東省文化館聚雅空間|春暖花開——侯弟坤作品展

鑒賞|做藝術需真情實感——清華美院教授蔣智南作品欣賞

安徽博物院X科大訊飛 跨界閤作第三期傳承華夏藝術瑰寶

緻敬越劇宗師,嵊州市紀念袁雪芬誕辰100周年

《易經》是一門天人閤一的學問

成立71年齣版發行圖書近13億冊 人文社“雲慶生”

從方言“齣圈”,窺見“Z世代”的情感外露