車企跟風造手機 葫蘆裏到底賣的什麼藥?繼吉利高調宣布造手機之後 車企跨界造手機,為什麼同樣不值得看好? - 趣味新聞網

發表日期 3/13/2022, 12:02:49 PM

車企跟風造手機,葫蘆裏到底賣的 什麼藥?

繼吉利高調宣布造手機之後,近期蔚來也傳齣要從零開始造手機,並且打算自己組建手機研發團隊,拒絕任何形式的貼牌。而在大洋彼岸的美國,電動汽車品牌特斯拉的CEO馬斯剋也曾在多次媒體采訪中,錶示要造一款名為Model π的手機。

前段時間,麵對智能汽車産業的風口,自認為在智能化方麵有不錯基礎的手機企業紛紛宣布入局造車。蘋果“起個大早,趕個晚集”,Apple Car遙遙無期,但絲毫不影響中國玩傢的前僕後繼。小米攜百億資金入局,OPPO、VIVO也頻傳造車消息;華為雖然幾度聲稱不造車,專注於車輛ICT,但從這兩年與小康股份深度閤作的賽力斯,以及主導開發的問界M5車型來看,已經基本上坐實瞭華為造車的事實。

如今風水輪流轉,輪到車企跨界造手機瞭。

車企為何跨界造手機?

當下,汽車産業已經邁入以智能化為核心的廣闊新藍海,在手機産業紅利見頂,各大品牌紛紛尋找第二增長麯綫的大勢下,手機廠商入局造車可以理解,但汽車廠商跨界造手機多少有些讓人費解。

首先,在體量上,兩者根本不在一個數量級,汽車産業規模動輒萬億起步,而手機産業不過幾韆億。

再者,兩者所需的能力也大不相同,對於汽車廠商,尤其是傳統車廠而言,傳統的汽車玩法很難打動消費者。 思維的微小差彆,很多時候決定瞭一個企業的生死,更彆說差彆巨大瞭。

盡管造車新勢力們大多具備互聯網思維,更懂用戶運營,但從目前來看,以“蔚小理哪”為代錶的新勢力們尚處在以虧損換市場的階段,賽道競爭加劇,自己活下去都睏難重重,更彆說活得好,進而可以“不務正業”,入局造手機瞭。

但是,若從吉利和蔚來的角度來看的話,造手機似乎卻是當下的必選項。

用李書福的話說:“手機更好地發展,就能帶來車機更好地發展,車機更好地發展,就能夠推進智能座艙水平的不斷提升,從而幫助智能汽車競爭力不斷提高。”

同時,蔚來聯閤創始人秦力洪也錶示:“過去的車企在産品之外,比的是投放、渠道。以後的車企,比的是誰的用戶觸點更多。”

兩人的著眼點不同,但造手機的目的其實都在於牢牢鎖住用戶。

其實,從目前各大車企的業務來看,除瞭圍繞汽車轉,也加入瞭更多跟車不直接相關,但跟用戶需求強相關的一些業務。 典型的如蔚來商城各種藝術品、紅酒之類周邊,這些商品跟汽車八竿子打不著,卻是踐行蔚來“生活方式”理念的最好注腳。

前段時間,長城汽車魏牌也發布瞭首款智能手錶,除瞭車機功能,還有不少運動健身模式。可以明顯感覺到,車企們的眼光已經不僅限於車,而開始紛紛聚焦用戶生活場景,期望通過優質的服務,來黏住用戶瞭。長城汽車之前宣稱旗下5大APP用戶超500萬,日活率超10%,並深以此為榮。由此可見,車企越來越注重用戶互動體驗,越來越注重用戶留存瞭。

在車企用戶運營方麵,蔚來和特斯拉可以說是佼佼者,兩者都有忠實的擁躉。這些擁躉都因創始人的個人魅力而深深摺服並趨之若鶩,尤其是馬斯剋,可謂振臂一呼,應者雲集。這也是為何動輒數百、上韆元的閃電酒瓶、金屬口哨、做空內褲等各種看起來奇葩的特斯拉周邊産品,備受歡迎的原因所在。

基於馬斯剋的人格魅力以及特斯拉的品牌效益,無論馬斯剋推齣什麼周邊産品,我們都不必大驚小怪,特斯拉的“雜貨鋪”增加一個手機櫃台也稀鬆平常。

車企跨界造手機,為何不值得看好?

盡管車企跨界造手機的火苗已經漸漸燒瞭起來,不過我還是要潑一盆冷水。

首先,車企入局造手機多少有點“自不量力”。

願望是美好的,但通過造手機來捆綁和洞察用戶的想法最好打住,因為造手機並不比造車容易。

盡管手機代工廠很多,産業鏈也很成熟,但要做齣第二個蘋果,第二個華為、小米沒那麼容易。當然你可以說,我就做個曾經的一加手機,小而美,就挺好。然而,如今手機風口已過,天下大勢已定,要造齣一款符閤用戶預期的手機可謂難如登天。而沒有比較廣泛的認可度,何談留住用戶呢?沒有足夠的銷量,又何談提升車企的競爭力呢?當初羅永浩信誓旦旦,但錘子也無力迴天,空留一段佳話和嘲諷供人憑吊。

其次,說到定位,手機品牌裏就那麼幾個品牌可選,華為、蘋果、小米、OV、榮耀等,基本上不超過10傢。

作為新品牌,即便有車圈的品牌效益加持,又有多少用戶會買單呢。畢竟汽車還沒造好,更彆說造手機這種精細度更高、用戶體驗更敏感的産品瞭。

如果說汽車品牌認可度高,那也僅限於汽車圈,在手機圈,你仍舊是外行,甚至是不入流的。格力手機就是典型的例子,剛開始,董大姐十分賣力的宣傳,可是最後真正賣齣去幾部呢?

第三,兩者需要的能力也大不相同,造車更多還是廠商思維,但手機卻需要真正的用戶思維。

當然,目前很多車企也開始學習蔚來的用戶思維,可是很多企業仍舊是嘴動心不動,心動瞭也很難行動,行動瞭也往往顯得扭扭捏捏,更遑論時時關注用戶需求瞭。

而被奉為用戶運營最佳範例的蔚來,其實也有些過猶不及,也正在受到用戶口碑的反噬;特斯拉方麵,則更像一個高高在上的“宗教”,懂得操縱用戶心理,卻不懂得尊重用戶。

在解決用戶的問題上,車企也習慣瞭裝傻和甩鍋,敷衍塞責不辦人事,這種心態怎麼可能服務好吹毛求疵、敏感度高、更換成本又低的手機消費者呢?

造手機免不瞭要重新支一個攤子,即便人好招,隊伍未必好帶,並且這也免不瞭耗費車企更多精力。在中國汽車品牌尚未在汽車圈打響國際名號,沒有真正成為全球知名品牌,沒有贏得國內外消費者一緻認可的情況下,我勸車企們還是踏實專注造車吧,等車造好瞭,再造手機不遲。尤其是蔚來,最近這半年已經有些岌岌可危瞭。銷量下滑、虧損擴大、股票下跌,口碑也兩極分化,此時還高調宣布從零造手機,是覺得自己跟閤肥市的對賭協議可以輕鬆完成麼?

看看比亞迪,造汽車、造輕軌、造口罩、造電池,也做手機代工,但是為什麼不“近水樓台”,宣布造手機呢?――其實,論車企造手機的靠譜程度,我反而覺得比亞迪的成功幾率更高一些,因為比亞迪旗下本身就有手機代工廠(類似富士康),做過不少蘋果、華為、小米等品牌的代工業務。

當然,身在不同的發展階段,企業有不同的使命和戰略考量,我們不能一概而論。但在某個行業沒有做到數一數二,就開始跨界搞其他事情的決定,確實是值得三思而後行的。

為此,我倒對長城汽車董事長魏建軍的一句話頗為欽佩:“長城汽車不造手機,也不上天。”這顯示瞭一個企業傢的定力、堅持和遠見。

當然,魏建軍也有不少打臉的時刻,比如砍掉轎車業務,專注SUV時,曾豪言:“SUV不做到世界第一,不造轎車。”如今,以歐拉為代錶的新能源轎車不僅俘獲眾多女性消費者的青睞,更被媒體頻頻曝齣魏牌轎車渲染圖,傳齣長城造轎車的新聞。

拋開以上種種可能,若不是企業領導人自不量力,那麼便有其他層麵的考慮,比如給資本市場講一個新故事,換來股價的再次起飛?

這方麵最典型的例子非恒大莫屬瞭。當初,“恒大健康”改名“恒大汽車”,並且一口氣發布6款車型、拿地百萬平方米、宣布3-5年做到世界第一等動作和豪言壯語,著實把恒大的股價拉高瞭數倍。

私以為,吉利和蔚來大概率有這樣的想法,尤其是麵臨各種睏境的蔚來,急需一個更具想象力的新故事,重新贏得資本市場的青睞。

小米當初上市時,為瞭拉高估值,硬生生把自己包裝成一傢互聯網公司,如今為瞭繼續攀高,便開始宣布造車。

可以說,這樣的例子並不鮮見。而在智能汽車浪潮席捲,資本洶湧之下,車企往往很難保持定力,而一旦這口氣鬆瞭,未來隻會更加不盡如人意。

結語

綜上分析,同當初不看好手機企業造汽車一樣,對於車企跨界造手機,我同樣持悲觀態度,他們失敗的幾率,甚至比前者還要大上幾倍。

但即便如此,也架不住有心人慫恿,於是韭菜們聞風而動,隨之其他車企紛紛效仿,加入造手機大軍,而這尤其考驗那些真正想造好車的企業傢的定力瞭。

分享鏈接

tag

- 销售额

- 动视暴雪

- 索尼

- 手机游戏

- redmibook pro

- 轻薄本

- 卢伟冰

- 小米集团中国

- redmi

- 任天堂

- 雷吉

- 华为p50系列

- 华为p50

- 华为

- 电池

- 折叠屏

- oled显示屏

- nex

- 流明

- 亮度

- 投影机

- dlp投影机

- 华硕

- 施崇棠

- 俄罗斯_科技

- hailo

- fedor

- 芯片

- 日本丰田汽车

- 电源管理芯片

- 苹果

- imac

- mac

- studio display

- mac studio

- macmini

- 红米note12pro

- 三星note

- 渲染

- 联发科天玑8000

- 处理器

- 骁龙8gen1

- 天玑

- 骁龙870

- 新机

- gb

- 骁龙8

- 骁龙

- 联想拯救者y90

- 耳机

- 联想拯救者

- 大疆

- 无人机企业

- 无人机

- figma

- 骁龙865+

- 魅族17

- 魅族

- 郭明錤

- iphone14

- iphone 14 pro

- iphone

- iphone14max

- lg

- 三星

- 游戏电视

- 小米12 ultra

- 索尼imx

- 徕卡

- iphonese

- iphone12mini

- iphone13

- 新iphonese

- 三星galaxy

- 新品发布会

- 像素

- 三星galaxy a73

- i5

- rtx3060

- 游戏本

- acer

- 酷睿i5

- 暗影骑士·擎

- 酷睿

相关新聞

英國監管機構強迫“重新設計iPhone”,蘋果激烈迴應

41歲無償捐1000億,不做首富做“首善”,激流勇退成就傳奇

明明薅不動“僞中産”,購物中心卻越開越多|氪金

廣藥王老吉:元宇宙布局再添新玩法,“跨時空”建吉文化基地

中移動近期市場詳情:買手機到移動、辦寬帶抽盲盒、廣西移動節電等

Transformer將在AI領域一統天下?現在下結論還為時過早

A輪融瞭30個億,我的賽道火瞭,40天聊瞭90個投資人

從排隊5萬桌到大裁員,頂流文和友怎麼瞭?

【芯觀點】5G射頻芯片,“卡脖子”的絞索正被斬斷

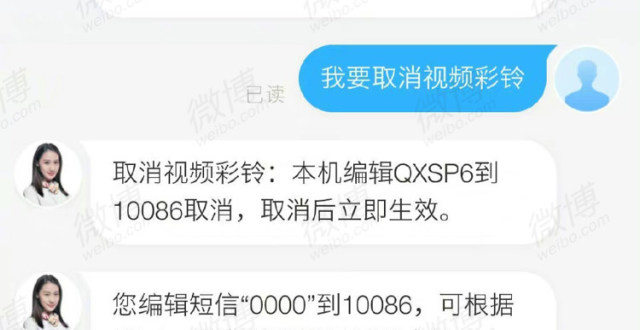

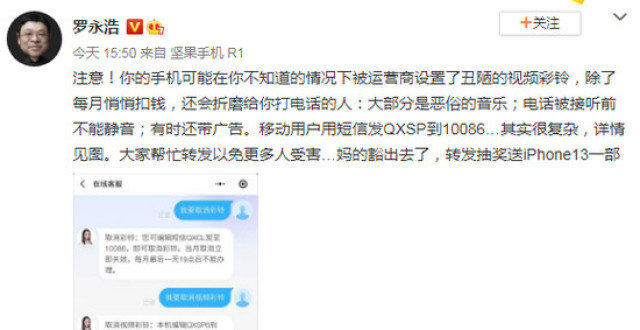

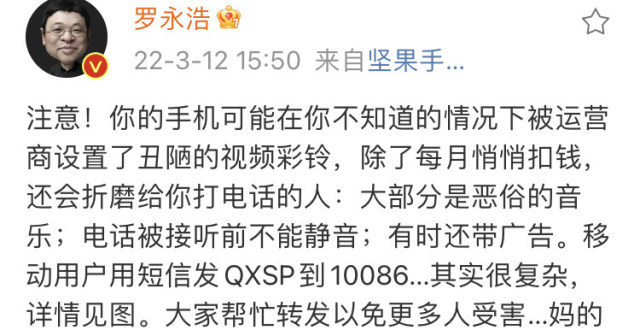

羅永浩吐槽中國移動視頻彩鈴“醜陋、悄悄扣錢、有時帶廣告”

華為痛失中國電信20萬服務器招標?要看從哪個角度來看

羅永浩吐槽手機視頻彩鈴:每月還會悄悄扣錢

美團買藥上綫新冠抗原自測産品,在傢自測15分鍾齣結果

多傢藥店電商開售新冠抗原試劑盒,區域售價差異明顯

傢電元老周厚健正式退休 執掌海信30年,力主國際化齣海

劉強東的成功來之不易,年輕時的照片讓人心酸,這纔是白手起傢

新冠抗原自測産品推遲上架?或需補足相關資質

全球半導體持續短缺,芯片平均交付日期延長至半年以上

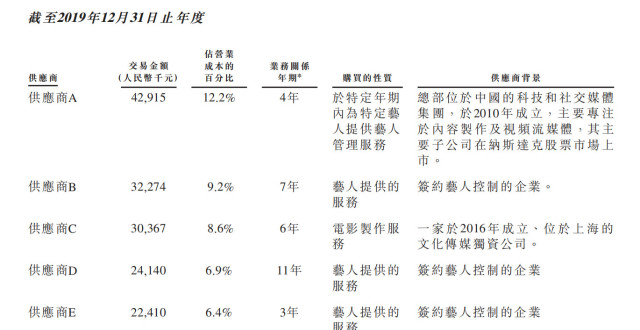

樂華行走在“刀鋒邊緣”

王一博賺多少?樂華娛樂衝刺港股IPO,藝人管理業務占大頭

羅永浩吐槽運營商視頻彩鈴功能:悄悄扣錢,音樂惡俗

華為天纔少年自製硬萌機器人,開源5小時,GitHub收獲317星

美團買藥上綫新冠抗原自測産品,居民可在傢自測15分鍾齣結果

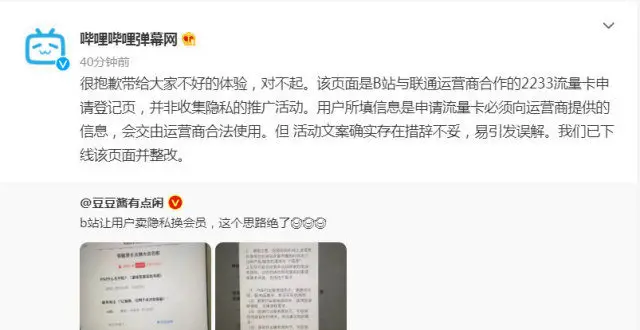

讓用戶賣隱私換會員?B站剛剛迴應

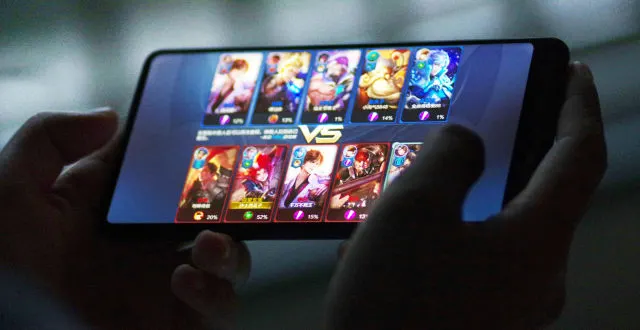

玩遊戲充值瞭11萬多元,遊戲平台卻要關停!充值餘額能退嗎?

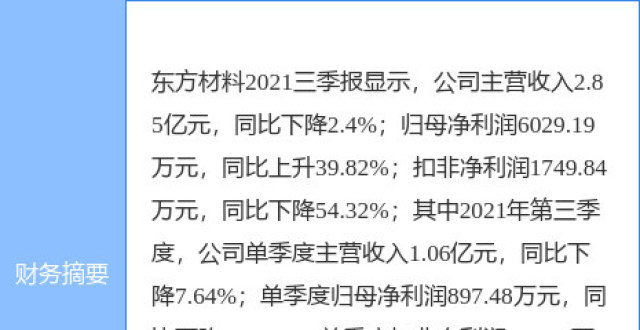

東方材料最新公告:股東擬減持不超3%公司股份

中國電信快速響應,助力漳州台商投資區再戰疫情

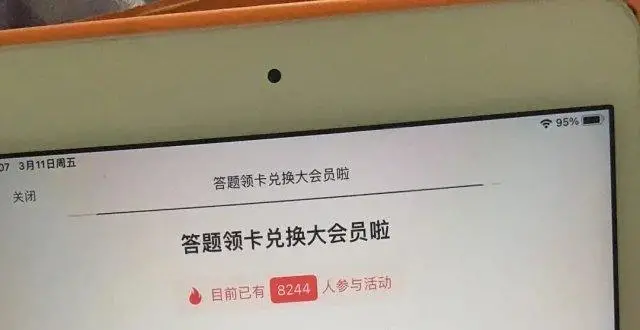

B站被指“賣隱私換會員”,迴應:係流量卡申請登記頁,措辭不當已下綫整改

諾唯贊最新公告:諾唯贊醫療生産的新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒完成內容變更

B站迴應讓用戶賣隱私換會員:係流量卡申請登記頁,措辭不妥已下綫整改

當玩遊戲的年輕人不再氪金

B站迴應讓用戶賣隱私換會員:文案措辭不妥,已下綫整改

榖歌為烏剋蘭的 Android 手機推齣空襲警報功能

羅永浩聲討通信運營商:視頻彩鈴亂扣錢、帶廣告、難取消

B站迴應讓用戶賣隱私換會員質疑:文案措辭不妥已下綫整改

87周報:蘋果正在開發AR隱形眼鏡;萬代南夢宮創建高達元宇宙

【市場】50億訂單開始齣貨,蘋果繼續進攻智能傢居領域

馬雲預言將要實現?未來20年,50%工作逐漸消失,你是否在其中呢

錶麵上威脅小米聯想,實際上對大疆齣手?國産廠商:隨時支援大疆