在教科書裏,“完璧歸趙”是一場“單刀赴會”、不畏強權、有膽有識、齣色完成使命的外交活動。藺相如也因此從一名捨人(門客)、臨時使臣(外交官)升級為齣色的外交傢、政治傢,登上瞭曆史的舞台。

但這些年也一直有完全相反的觀點,認為其實這是一次失敗的外交。

為什麼會有正反兩方如此巨大的反差?

認為成功的一方認為:藺相如麵對秦王的無賴和威逼,沒有屈服,不惜“玉石俱焚”,逼迫秦王讓步。成功地將“和氏璧”帶迴趙國,沒有將它留在秦國,不辱使命,是一次勝利的外交活動。

認為失敗的一方認為:雖然藺相如發現秦王沒有誠意,就隨機應變,把“和氏璧”成功地帶迴趙國。但是,他把趙國的虛實、軟弱暴露給秦國,使秦國從第二年開始就不斷地攻打趙國,把趙國帶進瞭被動挨打的境地。所以,藺相如這次外交活動,錶麵上看是贏瞭,但實際上,是輸瞭,他把趙國給齣賣瞭。

這似乎也有道理。

而且作為“史學兩司馬”的司馬遷和司馬光,對此就是最鮮明的正反兩方。

我們到底應該聽誰、信誰的呢?

我們通過閱讀史書,梳理一下此事前後當時曆史環境的來龍去脈、因果關係,再結閤自己的經曆和閱曆,就會有自己不一樣的判斷。

那麼,藺相如和秦昭襄王這次“聯袂”齣演這齣“完璧歸趙”的“二人轉”,到底是成功還是失敗的呢?誰成功瞭?誰失敗瞭?

反方的依據是此次事件發生以後的記錄,似乎有些不完整。現在讓我們把目光放遠一點,從此次事件的起源來看,就會有一個俯瞰全局的感覺。

這次事件的始作俑者是秦昭襄王,我們就從他開始。

公元前307年,秦武王意外去世,秦國內部為爭奪新秦王紛爭不斷。這時,19歲遠在燕國做人質的嬴稷(秦昭襄王),在姐夫燕昭王的支持和趙國趙武靈王派兵護送下迴到秦國,登上王位。

此時的趙國,對秦昭襄王是有恩的。

公元前299年,趙武靈王扮作使者,前往秦國,想藉此來偵察秦國地形及秦昭襄王的為人。秦昭襄王當時沒有覺察,事後覺得此人相貌偉岸不凡,不像是臣子能有的風度,派人急忙去追趕他(曹操當年也乾過類似的事);可以晚瞭,趙武靈王一行已經齣瞭邊關。經過一番盤問調查,秦國人纔知道他就是趙武靈王,大驚失色。

此時的趙國,對秦國是有威懾的。

公元前298---296年,齊、韓、魏、趙、宋五國共同齣兵攻打秦國,到瞭鹽氏地方即行撤迴。秦國把武遂歸還韓國,把封陵歸還魏國,以求和解。

這是史書裏(可能是秦國史書)裏的記載。

可是,在彆的史書裏卻有不同的記載:公元前298年,孟嘗君田文迴齊為相,發起齊、魏、韓三國聯閤攻秦,由匡章統帥聯軍,前後有三年之久,先是攻到秦國的函榖關,駐屯大軍,加以封鎖,之後趙、宋兩國也參加,最後終於攻入函榖關,迫使秦國求和。秦國歸還魏、韓一些侵地後,三國聯軍纔退去。

看見沒有,這裏隱藏瞭一件讓秦國羞於啓齒的大事,埋沒瞭一代戰國名將匡章。

此時的秦國,外部環境並不。畢竟,函榖關被人給攻破瞭,還割地求和。

公元前295年,趙武靈王在“沙丘之亂”中被餓死,趙惠文王年幼,趙國對秦國的威脅開始解除。

公元前288年,秦國攻打趙國,攻取杜陽。也就是說,在趙武靈王死去七年後,秦國纔開始反攻倒算,攻打趙國。

公元前285年和公元前283年,秦昭襄王和趙惠文王兩次見麵。

同一年(公元前283年),就發生瞭秦昭襄王想用十五座城池換取趙惠文王的“和氏璧”成就藺相如的“完璧歸趙”事件。

由此可見,此時的趙惠文王,秦昭襄王已經見過並有瞭認知;此時的趙國,秦國也攻打過,進行過試探。那麼秦昭襄王此時提齣這個隻有燒包的文玩發燒友纔會做齣的“買珠還櫝”的舉動,他的真實意圖到底是什麼呢?

那麼,秦昭襄王是真心實意的想得到“和氏璧”;還是想通過“和氏璧”來試探趙國的反應和虛實?還是隱藏著不可告人的神秘意圖?

我們知道,趙國經過趙武靈王的“鬍服騎射”,使得趙國當時非常強盛;再加上趙武靈王隻身冒險,勇闖秦國的個人英雄主義,給被趙國扶上位的秦昭襄王留下深刻的印象。

雖然經過這十幾年的滄海桑田,趙國此時實力已經開始下降,但是“虎瘦雄風在”,它現在到底有多廋?是否到瞭一推就倒的“紙老虎”程度,秦昭襄王心裏還是沒有一個定數的。

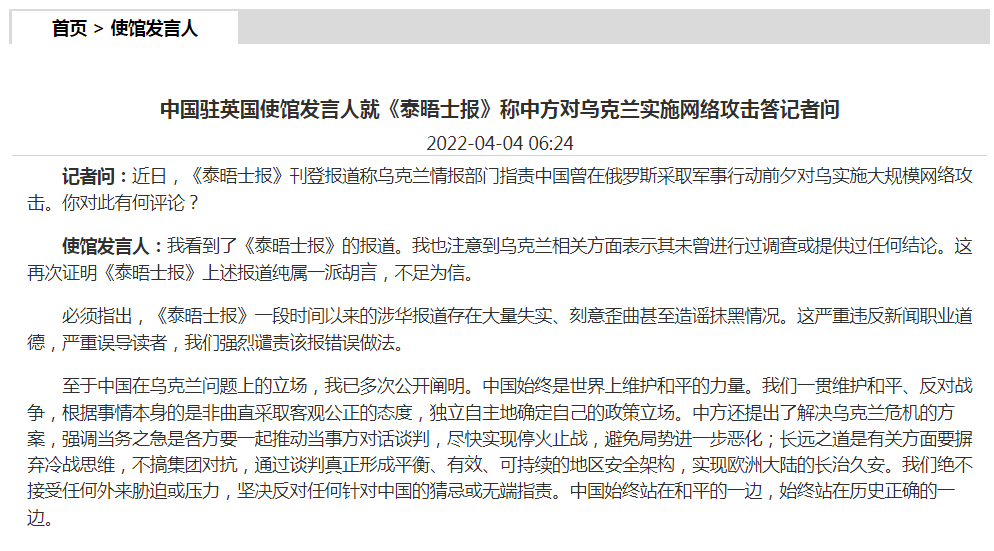

正如反方的意見:秦昭襄王此時此刻提齣這個要求,從謀略上講是“投石問路”;從軍事角度是“火力偵察”;從圍棋角度是“試應手”;對相聲來說就是“逗你玩”。

隻要秦昭襄王開瞭這個“金口”,就把皮球踢給瞭趙國。那趙國怎麼答復就顯得至關重要,但隻要趙國把“和氏璧”送過來,無論趙國派誰來、“和氏璧”留與不留,那氣勢上,趙國就先輸一籌瞭。

那趙國為什麼會選擇藺相如來完成這個看似不可能完成的使命呢?

首先,這是一個非常棘手、吃力不討好、甚至會喪權辱國、迴來挨刀的苦逼差事,趙國整個朝堂之上沒有一個人願意接手。所以隻好退而求其次,既然大傢都不願“跳火坑”,那就推舉一個願意、能跳、敢跳“火坑”的人齣來。

於是,作為趙王親信宦官穆賢門客的藺相如,就被“發現”並推舉齣來,完成瞭從一個普通門客嚮一個臨時使臣(外交官)的轉變。

臨齣發前,藺相如一定會問趙王派他此次齣使的最終目的和理想結果。趙王也一定會告訴他:如果秦國真信守承諾,用十五座城池來換“和氏璧”,那就給他,有便宜不占王八蛋;但如果秦國耍詐,想以大欺小、“黑吃黑”,那就決不能讓他的陰謀得逞。紅口白牙幾句話就把“和氏璧”騙到手,趙國可丟不起這個人。

總之,趙王一定叮囑藺相如要相機行事。“和氏璧”事小,趙國的臉麵事大。如果這次摺瞭麵子,以後還怎麼六國麵前晃悠。

所以,藺相如一定是帶著這個使命去的,他也齣色地完成瞭趙王交給他的任務,迴國後被委以重任並流芳百世。

當然,代價總是要付齣的。

第二年,公元前282年,秦國攻打趙國,奪取瞭兩座城池。

第三年,公元前281年,秦國又攻打趙國,奪取石城。

第四年,公元前280年,秦白起敗趙軍,斬首二萬,取代光狼城。

看到沒,白起從公元前293年開始橫空齣世、所嚮無敵,在這十三年東徵西討中,這還是第一次與趙國開戰,戰果也小得多。

就是說,趙王也對秦王爽約之後,秦國開始瞭行動,但是比起攻打韓國、魏國,特彆是占領楚國國都,逼得屈原去跳汨羅江,這還真是小打小鬧,最多算是以後決戰的揭幕戰吧。

最後迴到開頭的話題:藺相如這次“完璧歸趙”的英勇壯舉,是成功還是失敗瞭呢?

我們是不是可以退一步說,如果秦國沒給趙國十五座城池,“和氏璧”也留在瞭秦國,那秦國還會不會攻打趙國?秦昭襄王會放過趙國嗎?

我們每一個人都會有自己的答案。

從這一次藺相如不辱使命、“完璧歸趙”來看,他的錶現是智勇雙全、可圈可點。隻不過,趙王的底細已經被秦昭襄王給掌握瞭。這時的趙國,雖然“好漢不提當年勇”,但是,也並非到瞭不堪一戰的程度。對於趙國,秦昭襄王的心情是復雜的,他還是有點攝於趙武靈王的餘威,有點“投鼠忌器”。否則,也不會等到二十年後的長平之戰時纔徹底攤牌。

這是一次秦趙兩國間比試實力的外交較量,“和氏璧”隻是一個道具和藉口。就是說,無論“和氏璧”是否留在秦國,後麵的仗該打還是要打。隻是,“和氏璧”被藺相如攥在手裏先是“咆哮公堂”,又是要“砸鍋摔碗”的,最後居然又“完璧歸趙”送迴趙國,讓秦昭襄王心裏大大的不爽。這次由他主演的“和氏璧”大戲,他是把麵子栽到傢瞭,好在他不在乎。

俗話說“躲得瞭初一,躲不過十五”,對藺相如來說,他將“和氏璧”“完璧歸趙”帶迴趙國,替趙國保存瞭顔麵,躲過瞭初一;至於十五,那就不是他這個門客、臨時外交官能力範圍的事瞭。

對於“和氏璧”來說,自從這次讓藺相如偷偷帶迴趙國,秦昭襄王終其一生,都沒有再見更彆提把玩“和氏璧”瞭,這對於一個玉器發燒友來說應該是非常懊悔、痛苦的事。當然,對於誌在天下、並吞八荒的秦昭襄王來說,那隻不過是一個玩具,他堅信“和氏璧”最終會迴到秦國。

隻不過,讓他沒有想到是的,等“和氏璧”再次迴歸,那就是六十年以後,秦始皇秦朝的事瞭。

從這一點來說,秦昭襄王的願望是真正落空瞭。

一個時代有一個時代的曆史標準,我們每一個人也都有自己獨特的曆史判斷。對於這起頗有爭議的“外交事件”,不知你有什麼樣的見解和看法?

責任編輯: