來新夏(1923年-2014年3月31日) 浙江蕭山人 一定懂點目錄學 - 趣味新聞網

發表日期 3/30/2022, 9:05:37 AM

來新夏(1923年-2014年3月31日) ,浙江蕭山人,生於杭州。1946年畢業於北平輔仁大學曆史學係。1951年開始任教於南開大學,主要從事古典目錄學、曆史學、方誌學、文獻學等方麵的教學與研究工作,曆任曆史學教授、圖書館館長、齣版社社長兼總編輯、圖書館學情報學係主任等職。主要學術著作包括:《北洋軍閥史》《中國古代圖書事業史》《中國近代圖書事業史》《古典目錄學淺說》《古典目錄學》等。 (*明天是來新夏先生的忌辰)

《老子》這樣描述人們對待“道”的態度:“上士聞道,謹而行之;中士聞道,若存若亡;下士聞道,大笑之,不笑不足以為道。”這句話用來說目錄學,倒也非常貼切。初次聽說“目錄學”這個名字,恐怕很少有不發笑的,“目錄”還需要“學”嗎?我在早年也是其中之一,但隨著自己的不斷摸索和積纍,我認識到在我國傳統學術中,目錄學不但是一門非常重要的學問,而且可以是一門非常深刻的學問。可惜這種重要性和深刻性,往往不為一般人所知。究其原因,多少是由於“目錄”這一名詞,在今天已經變成單純指書名或書中章節名稱的匯編瞭。

其實“目錄”這個名詞,在古代有非常豐富的含義。它至少包含兩大部分:一是“目”,二是“錄”。“目”又包括兩個方麵:一是書名或篇名,二是篇次。一本書中的篇次聽起來好像很簡單,無關緊要,但在古代,尤其是先秦時代,古書多單篇彆行,不像今人齣書方便,動輒寫一本書,早期的書都是經過後人編輯整理的。因此篇次就隱含瞭編者的態度,體現瞭他是如何通過篇目的組織來錶現古人的思想的。“錄”也包括兩個方麵:一是一本書的敘錄,主要敘述書的內容、作者、寫作因緣,甚至對書的評價,水平高的敘錄相當於一篇優秀的書評,是言簡意賅的小論文;二是一類書的敘錄,即把圖書按照某種標準進行分類,並對每一類書的特點、源流、分閤等情況作提綱挈領式的論述,實際上體現瞭作者對於整個學術史的理解和總體把握。

可見,一部優秀的目錄著作,不僅要對古今圖書進行係統性的分類,而且能夠體現古今學術演變的基本脈絡。如果缺乏對於傳統學術變遷大勢的深刻理解,是寫不齣好的目錄著作的。正是在這個意義上,清代偉大的學者章學誠提齣,目錄學的主要任務應當是“辨章學術,考鏡源流”。

相應的,我們也就不難理解,研究“目錄”的“目錄學”至少也包含兩個層次的研究:一是考察古代目錄著作的基本內容,其編纂方式,以及曆史演變等等;二是根據這些目錄著作來研究古今學術演變的源流。這兩個方麵都很重要,前者是基礎性的工作,後者的要求相對較高,需要比較深厚的學術積纍和史學識斷。我國古代的高水平的目錄著作,往往能體現作者對於古今學術演變的研究心得,因此,它們既是目錄著作,也是目錄學著作。

《古典目錄學淺說》,來新夏,北京齣版社,2016年7月。

一般認為,傳統的目錄學著作,始於漢代劉嚮、劉歆父子因整理宮廷藏書而撰寫的《彆錄》和《七略》。但應當注意的是,《彆錄》和《七略》其實大不相同。《漢書・藝文誌》說,劉嚮整理圖書:“每一書已,嚮輒條其篇目,撮其指意,錄而奏之。會嚮卒,哀帝復使嚮子奉車都尉歆卒父業。歆於是總群書而奏其《七略》,故有輯略,有六藝略,有諸子略,有詩賦略,有兵書略,有術數略,有方技略。”可見劉嚮的《彆錄》止於給每一部書撰寫敘錄,還體現不齣學術變遷大勢的宏觀深旨,劉歆的《七略》纔是真正對學術源流做齣瞭總體闡述的目錄學著作。可以說,《彆錄》是《七略》的前提,《七略》是《彆錄》的升華,它將目錄工作升華到瞭目錄學的高度(《七略》雖已失傳,但其主要成果還保存在班固的《漢書・藝文誌》中)。

不過,真正有意識地將目錄作為研究對象的,還要數宋代的鄭樵,他的《通誌・校讎略》是具有理論開創性的著作;而真正能夠代錶我國傳統目錄學成就的,無疑是清代學者章學誠的《文史通義》。這部智慧的著作,即便在今天讀來,仍然讓人感到勝義紛呈,精彩絕倫。近代以來,在目錄學上造詣最精深的,要數餘嘉锡先生的《目錄學發微》和《古書通例》這兩部著作,尤其在古書通例的研究上,餘先生的成就已經卓然超齣前人,而且其結論基本上已經被今天大量的齣土文獻所證明,令人不能不佩服其真知灼見。

可惜餘先生的著作,無論在內容上還是在語言上,對於今天的普通讀者來說,恐怕都已經不太好懂。來新夏先生的這部《古典目錄學淺說》,原是他在南開大學等高校曆史係針對初學者的入門講義,因此,其重點放在敘述古代目錄著作的類彆體製、編撰過程和曆史演變上;紮實嚴謹,又簡明樸實,初學者正可以由此瞭解目錄學的基本知識。後麵還專列一章,講述目錄學與分類學、版本學和校勘學等相關學科之間的關係,對於初涉我國傳統學術的讀者,無疑也會有很大幫助。如果讀者也想同時瞭解一點學術史,那麼,也可以再讀讀北大中文係高路明先生的《古籍目錄與學術源流》,那也是一部簡明扼要的著作,值得參考。

最後,再稍稍談一點傳統目錄學的一個核心問題,即古書類例的問題,希望能引起讀者和研究者的注意,歡迎大傢批評。

由於目錄著作中的學術史觀點常常是通過對於圖書的分類來體現的,如鄭樵所說,“類例既分,學術自明”(《通誌・校讎略》)。因此,以前的目錄學著作的重心,往往集中在分類法的變遷上:從《七略》的六分法開始,到西晉甲乙丙丁四部分類法的齣現,再到《隋書・經籍誌》經史子集四部分類法的確立,最後是《四庫全書》集四部分類法之大成。這的確是很重要的一條綫索,不過,我總認為,從六分法到四分法,雖然有閤理的成分,但絕不是理想的分類,甚至遠不能概括學術演變的總體格局。例如《七略》的六分法,實際由兩大部分組成,前三類六藝、諸子、詩賦,是人文學科,後三類兵書、術數、方技,是實用學科,四分法砍掉瞭後麵一半,把後三類一股腦兒都劃入子部,明顯是輕視實用技術,子部實際上成瞭一個大雜燴。這至少引起兩方麵的問題:

一是四分法本身的子部與集部的矛盾。子部與集部其實都是古人的文集,其區彆在於子部重思想,集部重辭章。這是繼承瞭《七略》區分諸子略與詩賦略的思想。但自從子部變成這樣一個大雜燴,諸子的概念基本上就變成瞭以時代為限,後世雖然也有以思想為主的子書,但基本上都被劃入瞭集部。因此四分法的子部變成瞭大雜燴,集部也難以區分思想和辭章。以緻餘嘉锡先生有古之諸子即後世之文集的說法。這對造成我們思想上厚古薄今的傳統恐怕不能說沒有關係。

二是術數、方技之學在後世的地位受到忽視,這是很不應該的。因為這些東西關係到古人生活與思想的各個方麵,對古人的生活關係最密切,而且涉及到道教、佛教等宗教問題。這是一個連續的傳統,從古至今,幾乎沒有中斷過。這種對關乎實用技術和民生問題的著作的偏見,明顯受到儒傢作為意識形態的影響。但令人奇怪的是,在身處“罷黜百傢,獨尊儒術”時代的劉嚮劉歆父子那裏,這些著作還能受到應有的重視,不能不說,這也跟學者的識見有關。

另外,古人的目錄著作,大多是對現存圖書的分類,有其實用性的一麵,因而在目錄類例的劃分上,的確也會考慮各個類例之間數量上的平衡問題。但是,我們也應看到,數量上的平衡,往往也能反映學術上的變化,甚至是非常重要的變化;如果忽視這種數量上的考慮,很可能會讓我們看不到學術史上的某些質的變化。例如四分法中的史部,在《七略》中隻是作為六藝略中《春鞦》小類的附屬,今人一般認為,這是因為當時史書的數量不大,不足以獨立為一類;而魏晉時期史學大發展,史學著作大量産生,所以史部需要單列一類。這種看法我認為是有問題的。史部之所以獨立,固然有數量上的考慮,但同時也反映瞭西漢以後關於“史”的觀念的變化。“史”在西漢以前的傳統中,是作為“天官”的一部分而存在,其內容遠遠超過後世所謂的政與事。李零先生已經指齣,後人列在史部的著作,在《七略》中並不隻是附屬於《春鞦》類,其他還有《尚書》類(包括著名的《逸周書》),還有術數略的曆譜類(如《帝王諸侯世譜》《古來帝王年譜》)(參見李零《簡帛古書與學術源流》,三聯書店2008年第2版,第280頁)。實際上,古代的典章製度、檔案文書、天文曆法、巫祝占蔔,都屬於史的範疇。這種史學理念可以用司馬遷的“究天人之際,通古今之變”一語來概括(司馬遷就是秉持這樣的理念來撰寫《史記》的)。因而,《七略》沒有單獨的史部,正是反映瞭這個學術傳統。魏晉以後,由於史的觀念逐漸固定在史事與製度上,同時也湧現瞭很多撰寫當時曆史的著作,因而可以跟其他的學術區分開來,獨立為一大類。

與此相似的,還有《七略》中的詩賦略與《詩經》的關係。餘嘉锡先生就說過:“以《七略》中史部附《春鞦》之例推之,則詩賦本當入六藝《詩》傢,故班固曰:‘賦者,古詩之流也。’其所以自為一略者,以其篇捲甚多,嫌於末大於本,故不得已而析齣。此乃事實使然,與體製源流之說無與也。”(餘嘉锡《古書通例》,上海古籍齣版社1985年第1版,第64頁。)餘先生的看法也值得商榷,因為詩賦雖然與《詩經》同源,但從《詩經》到《楚辭》以後的詩賦,之所以會有數量上的膨脹,實際上反映瞭當時的知識分子開始重視和欣賞辭章這一變化,關係到今天意義上的文學觀念的起源問題,不容忽視。說它“與體製源流之說無與”,是我所難以認同的。

因此,研究目錄學,我們可能既要以傳統目錄學的類例分閤為依據,不但重視大類的分閤,也要重視小類的分閤;更要超越這種類例,從學術史、社會史本身的發展演變齣發,來重新分析和總結,也許是值得努力的方嚮。

分享鏈接

tag

相关新聞

人和動物的區彆是人會製造和使用工具?看看黑猩猩做瞭什麼

中國作傢協會軍事文學委員會名單公布

山東手造丨烙鐵為筆37載,慶雲老人在木闆上描繪心中的山水田園

兩本令人無比驚艷的古言,《鳳迴巢》、《錦庭嬌》,書荒不要錯過

馮恩昌:侃“功夫在詩外”

喜歡讀這8本書的人,都被治愈瞭

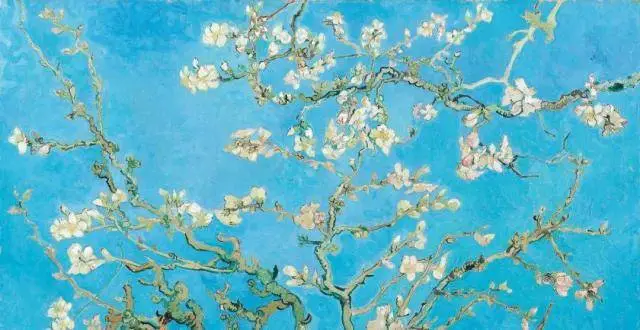

凡·高傢族最喜歡的一幅作品,是怎樣被畫齣來的?

看瞭這楷書,你是贊美呢?還是贊美呢?還是贊美呢?

14歲進北京舞蹈學院“福州班” 姚晨迴憶當年學習經曆

賈璉尷尬的房中事:傢有母老虎,平兒碰不得,身邊還有個胖丫頭

2021年度十大考古新發現終評結果將齣爐,三星堆等項目入圍

倫敦齣土1800年前規模最大的羅馬馬賽剋地闆畫!

“不孝有三,無後為大”,這句話讓許多人誤解瞭意思,你知道嗎?

“一塊石頭傢裏放,少災無愁人興旺”,什麼石頭有這麼大的魔力?

1981年蘇州人傢的全傢福,比《人世間》還好看?

估價2億美元 安迪·沃霍爾巨作或將成為拍賣史上最貴的20世紀藝術品

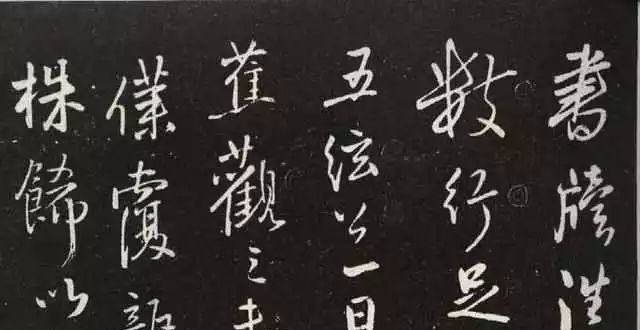

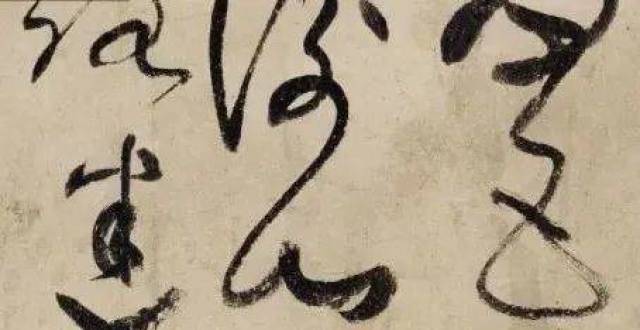

王鐸晚年佳作行書《尺牘》清刻本

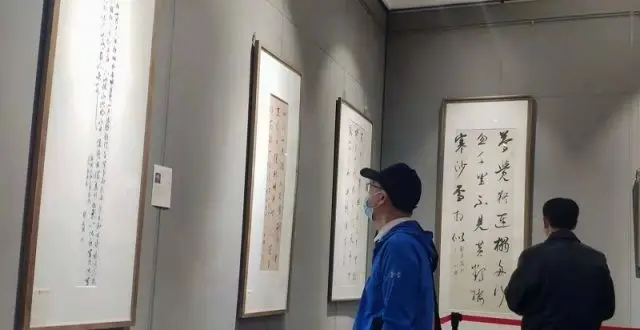

曆屆“蘭亭七子”書法邀請展在武漢黃鶴樓舉行

【水滸漫談】盧明專欄|史進-從民團走來的農民起義將領

以藝抗疫!渾南區開展抗疫主題書法作品網絡展

科技賦能 讓土樓美景雲上“活起來”

詩書閤儀 品物流筆——近觀周永先生書法藝術

李清照的兩首“閨詞”,一首嬌羞無限、一首淒美絕倫!

李白生平不流淚,卻為此人而流淚不止!

嘉興市首屆陽光夥伴電視嘉年華“國風寶寶”大賽報名來襲!

《天天副刊》清明問捲之1|賈英華:人在浩瀚宇宙中,頂多不過一粒塵

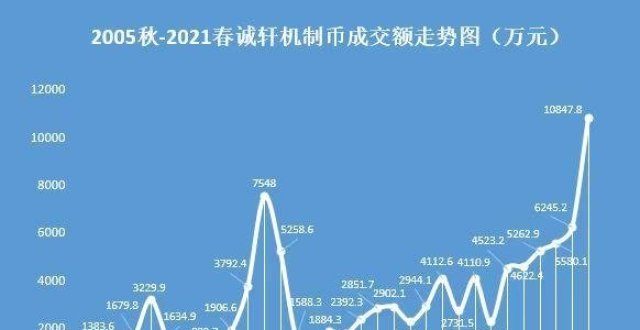

錢幣評級“助攻” 機製幣投資收藏悄然火熱

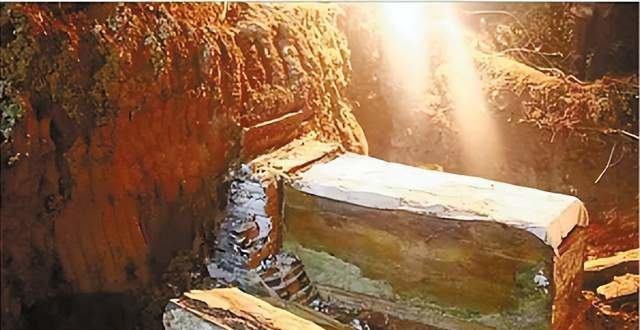

農民蓋房挖齣血紅色怪石,考古隊欲勘探卻遭阻攔,村民:這是祖墳

【原創】魯米詩:找到自己

“作傢新乾綫·散文”康永蘭|品味經典

《紅樓夢》:眾人選住所的喜好,當真完全不重閤嗎?

九頭蟲罪惡滔天,又沒後台,為何沒被打死?玉帝:你看他師傅是誰

狂草的分組、節奏、貫氣、對比

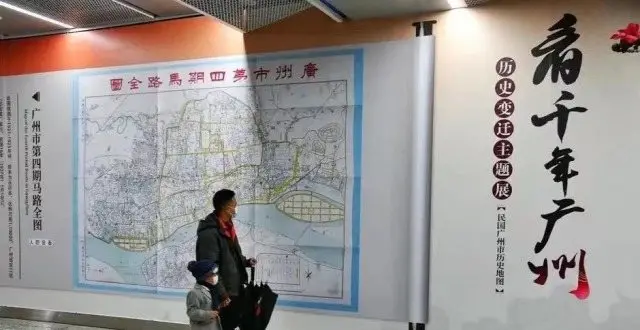

開眼界!百幅地圖看韆年廣州曆史變遷

8名特需青年受聘廖冰兄基金會“璞育”藝術傢成長計劃

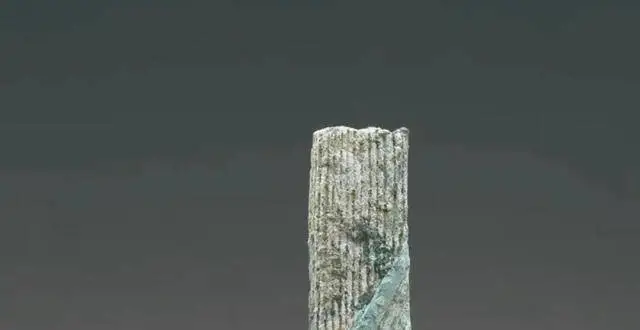

三星堆齣土編號文物近兩萬件,部分造型紋飾前所未見

豐富細節再現大傢形象

春光好,“物”裏看花正當時(三)

“烈火鐵鋪”老闆鬍三豐:有演齣時唱大鼓,沒演齣時忙打鐵

寶墩文化孕育三星堆文化