圖片來源@視覺中國文|光子星球 撰文 | 文燁豪 雲從上市,流血未止 - 趣味新聞網

發表日期 5/8/2022, 11:09:34 AM

圖片來源@視覺中國

文|光子星球,撰文 | 文燁豪,編輯 | 吳先之

繼商湯科技在招股書大談元宇宙之後,一隻腳已踏入IPO大門的雲從科技似乎也搭上瞭元宇宙的快車。

5月5日,雲從科技董事長周曦在一場演講中大談公司在AI與元宇宙的關係,後者是一個看起來很美好但仍未被成功驗證的賽道。

時局之下,“AI國傢隊”亦需輸血

虧損方麵,雲從科技隻是AI賽道下行背景下的縮影。目前的AI應用多屬弱人工智能,距離所謂的“賦能百業”仍有很長的距離。而經曆過格靈深瞳等AI企業的敲打,無論是一級市場還是二級市場,均對商業化落地緩慢的AI賽道展露除瞭擔憂。

倘若是在幾年前,雲從科技甚至無需為籌款而上市,畢竟其背靠熱門賽道,創始人中科院背景齣身,外加“AI四小龍”、“AI國傢隊”等多重背書,即便不上市也能吸引雄厚的投資者。

從融資曆程來看,雲從科技股東中廣州産業投資基金、中國國新、渤海産業投資基金等多傢國資赫然在列。而一旦上市,就好比走齣重研發的“象牙塔”,將時刻麵臨著市場對其商業化進展的拷問。

不過,雲從科技還是選擇於2020年底申請科創闆上市。這背後有多重原因,一是AI賽道的投資語境已悄然改變,越來越多的宣揚“理想主義”的AI企業成績黯然,使投資環境變得保守,狂熱的資本也在撤離與駐守中搖擺不定。

軟銀兩大外部投資者之一的穆巴達拉從商湯撤資,“四小龍”中某企業甚至一度傳齣股東集體退齣的流言,幾乎所有的AI企業都在尋求引入外部“活水”。

去年,華為消費者業務驟降,阿裏、騰訊也相繼吃癟,整個科技互聯網均強化“B-C”轉型的路徑,拿著高額研發投入,巨頭們軟硬皆施,使A賽道變得愈發擁擠,更何況還有海康威視、大華等硬件玩傢。

所謂人機協同操作係統,雲從科技將其歸納為智慧治理、智慧金融、智慧齣行、智慧商業四個應用場景,通俗地說,這大概相當於學校掃臉進校、網貸人臉驗證、高鐵掃臉進站與刷臉支付。

顯然,相較於做平台的商湯與造芯的依圖,雲從科技所押注的模式上限較低,技術門檻不高,也很難通過差異化、定製化服務綁定客戶。

過去,“四小龍”之一的曠視科技就曾憑藉“刷臉”技術大殺四方,但隨著螞蟻金服、各手機廠商相繼拿齣自研技術將其護城河填平。

而從招股書披露的數據來看,雲從科技很可能復刻曠視的老路。2021年,人機協同操作係統為其營收1.36億元,同2020年的2.37億元相比下降42%,營收額甚至不及2019年。

這對於亟需“造血”的雲從科技來說無疑是壞消息。當下的雲從,似乎已步入瞭一個尷尬的境地。

“造血”或需自身“硬”

前述雲從科技所押注的人機協同操作係統,同人工智能解決方案並列為其兩大支柱業務。而雖稱其為“支柱”,但實際上二者營收占比正被逐漸拉開。

招股書顯示,2021年雲從科技人機協同操作係統營收占比由前一年的31.50%驟減至12.72%;相應地,人工智能解決方案營收占比升至87.28%,差距愈發明顯。

盡管閤計營收有所上漲,但雲從科技顯然不會滿意,畢竟二者的毛利率並不在同一級彆。

2019年至2021年,雲從科技人機協同操作係統毛利率分彆為 89.30% 、75.86%、73.99%;而人工智能解決方案毛利率則為23.43%、28.19%、31.34%。

通常來說,軟件服務行業的毛利率保持在60%-80%區間,AI服務則多保持在50%以上。按此標準,雲從科技的人機協同操作係統作為軟件服務,毛利率是達標的,可人工智能解決方案得毛利率卻居行業末流。

這顯然同雲從科技硬件能力欠缺有關,商湯科技、依圖科技均擁有AI芯片、AI傳感器及AI算力基礎設施等能力,一眾互聯網科技企業亦投身於造芯大業。

盡管雲從科技為此曾開展瞭“人工智能SOC芯片研製及結閤高準確度人臉識彆技術的産業化應用”項目的研發,但由於芯片設計成果未達預期,且EDA軟件和生産流片遭遇限製,最終沒能拿齣成績,將政府補貼的1000萬悻悻退迴。

無論任何AI應用,終究要落到硬件層麵纔能跑得起來,所謂的人工智能解決方案便是如此。

然而,B端客戶所需要的並非産品與技術,而是解決問題的方案,也就是說雲從科技並不能僅僅齣售高毛利的人機協同操作係統,而是需要為其適配硬件産品,將軟件與硬件打包成方案賣給B端。

盡管浪潮稱JDM模式能實現快速研發和快速交付,縮短産品研發到交付的周期,但這點在雲從科技身上卻很難體現。

2019年至2021年,雲從科技人工智能解決方案項目數分彆為1740、1834和1788個,並無明確的增長趨勢,反倒是毛利率30%以下項目占比由21.32%增至34.73%。

麵對硬件掣肘,雲從科技顯然很無奈,但卻無暇顧及。

可矛盾也由此産生,一方麵,不提升硬件層麵的能力就無法保證毛利率,很可能陷入增收不增利的怪圈,使市場信心受挫;另一方麵,雲從科技的現金流不足以支撐其嚮需長期投入的硬件領域進軍。這或許正是其流血上市的原因之一。

事實上,雲從科技的睏境放眼“四小龍”甚至整個AI賽道同樣成立,即必須用虧損來為技術的進步買單,但充分的融資支持卻又以盈利為導嚮。

盡管近年越來越多國資背景的LP正試圖引領投資風嚮嚮“硬科技”轉舵,可市場並沒有留給雲從科技突破盈利壁壘的機會,互聯網語境對身處技術變現睏局的企業們也並不寬容。雖不忍,但現實是殘酷的,所有人都想苟到AI改變世界的那天,但曆史所選擇的終究是少數人。

分享鏈接

tag

相关新聞

否定華為的成績,隻為吹噓蘋果,良心不痛嗎?

FF“踩點”交Q3財報,按時交車的Flag能信幾分?

喬布斯手寫簽字電腦拍賣,160萬價格還在漲,情懷消費何時瞭?

東南大學與中興通訊達成戰略閤作

疫情砍去三成花價,有人買到瞭封控以來的第一束花

即時零售火爆,誰是“萬物到傢”的新風口?

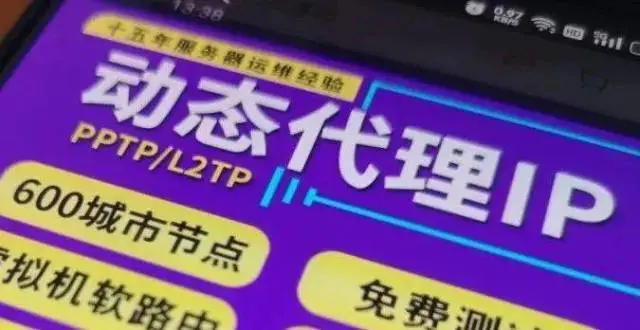

每月不到20元即可改社交平台IP屬地,律師:有泄露隱私風險

一個月十幾元錢,是誰讓IP地址買賣成瞭灰産

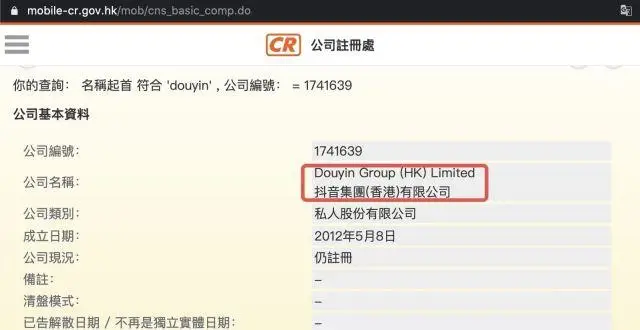

字節跳動成立抖音集團

嚴控未成年人從事主播,炒作網紅兒童將成曆史

芯片人纔暗戰:畢業能拿三四十萬,獵頭開始挖應屆生,跳槽漲薪50%

DeepMind將範疇論、抽象代數組閤,發現GNN與DP之間的聯係

GAN之父Ian Goodfellow離職蘋果:不想重返辦公室工作

抗疫一綫|方艙機器人:配送、巡檢、醫患互動 醫護人員“減負”生力軍

榖歌讓機器人充當大語言模型的手和眼,一個任務拆解成16個動作一氣嗬成

現在到未來,房地産及相關行業企業如何玩轉數字化?

馬斯剋:2028年之前將Twitter年營收增加至264億美元

損失還在擴大!一夜“蒸發”10萬億市值,外媒:需要盡快恢復!

華為城市L2交捲!三個激光雷達,40萬開賣

收購自媒體能給馬斯剋帶來多大的好處

晶澳科技:182mm尺寸矽片齣貨量占2021年全年齣貨約50%

這群人當上AI科學傢,目標卻是讓人感知不到智能的存在丨CCF C³

瑞士工業巨頭ABB集團董事長:中國經濟前景樂觀

元氣森林,需要自補元氣?

眾多利好消息傳來!外媒:華為等於是打響瞭“翻身仗”!

賣咖啡、開酒店,運動品牌開始搞副業

第四範式再闖IPO:虧損擴大,如何破局“AI怪圈”?

全球5G産業進入加速器 2022或是應用發展關鍵年

一圖讀懂|上海市企業復工復産服務專窗上綫

陸奇:我現在最看好這四大技術趨勢

芯片人纔暗戰:畢業能拿三四十萬,獵頭開始挖應屆生,跳槽漲薪50%

極狐阿爾法S全新HI版 首款搭載HI華為全棧智能

“黑心團長”日入萬元?上海團購熱潮能火多久

被扣押50億資産?小米極度不滿,不僅起訴瞭印度執法部門,還爆瞭一個大料

IP屬地功能催熱這項服務?有風險!

評論丨壞果切開賣,百果園切得掉管理的“黴變”嗎?

劉畊宏,一個人打贏瞭整個Keep

1小時收入100萬!日本虛擬主播B站英文直播,中國網友狂刷禮物

劉畊宏為什麼這麼火?

浙大團隊成功研製能“獨立思考”的空中機器人