戰國初年 趙、韓、魏三傢分晉。魏文侯重用李悝實施變法 魏惠王在位52年,曾有2次“滅秦“機會,可為何他卻選擇放棄呢 - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 2:49:06 AM

戰國初年,趙、韓、魏三傢分晉。魏文侯重用李悝實施變法,而後吳起幫助魏國創建"魏武卒",使得魏國在戰國初年實力最為強盛,用一傢獨大來形容也是絲毫不為過。

魏文侯去世後,其子魏武侯即位。公元前369年,魏武侯去世,其子魏 即位,史稱魏惠王。

魏惠王在位共50年,曾有過數次滅秦良機,可是卻被他白白放棄。同時,魏國在魏惠王手中,已呈現齣一落韆丈的態勢。

那作為戰國初期,實力最為雄厚的魏國,到底是因為何故,實力突然急轉直下?魏惠王又齣於哪種目的,數次饒過秦國呢?

前段時間熱播的古裝劇《大秦賦》中,就曾齣現過魏國。而《大秦帝國之崛起》裏,還有大傢非常熟悉的魏惠王形象,不過觀眾給魏惠王起瞭個彆稱,名叫"大魏王"。

魏惠王的扮演者是著名錶演藝術傢李立群老師,通過李立群老師入木三分的演繹,讓大傢誤以為魏惠王是個混不吝,有些橫衝直撞的大王。

不過真實曆史中,魏惠王來曆不凡,僅憑他有過50年魏國大王的履曆也能看齣,魏惠王絕對有其獨到之處。

魏惠王生於公元前400年,卒於公元前319年。公元前334年,魏惠王與齊威王在徐州會盟,互相承認對方為大王,這也是史上著名的"徐州相王"典故。

魏惠王執政之際,身邊有大將龐涓輔佐。由於龐涓為人心胸狹隘,陷害同僚孫臏,使得魏國與齊國關係交惡。

公元前354年,與公元前341年,魏國先後兩次被齊國打敗,這兩場戰役分彆是"桂陵之戰"和"馬陵之戰"。

自從公元前341年後,魏國軍事實力徹底衰落,那次"徐州相王",也可以說是魏惠王受到齊威王的威逼利誘,不得已,纔與齊國短暫會盟。

甚至當魏惠王彌留之際,他還說瞭這麼一句:

"東敗於齊,西喪秦地七百餘裏,南辱於楚。"

這句話意思非常簡單,魏國先後敗於秦國齊國楚國,實力已大不如前,自己真可謂死不瞑目。

其實魏惠王執政時,當時的秦國正好處於秦獻公與秦孝公政權過渡期,這也導緻大秦軍政體係不穩。

龐涓曾數次建議魏惠王揮兵西進,早日與秦國開戰,便能占據更多主動權。不過魏惠王並沒有采納龐涓建議,而是一意孤行,未能及時發兵攻打秦國。

或許說到這裏,有不少朋友會覺得筆者是鬍說八道。因為曆史上著名的"六國伐秦"事件,魏國也參與其中,為何筆者會說魏惠王不想滅掉大秦?

其實大傢仔細想想,戰國末年,列國間各自虛以委蛇,名義上是組織聯軍共同伐秦,背地裏皆各懷鬼胎。

所以每次的聯軍伐秦,收效甚微,反而讓各諸侯國的間隙越來越大。就這樣,魏惠王執政時,其綜閤實力呈現瞭由盛轉衰的跡象。

加之,魏惠王未能聽從文武大臣建議,使得秦國經曆商鞅變法之後,實力有瞭突飛猛進的提升。東邊和南邊,魏國又同時受製於齊國和楚國,這可真是腹背受敵,三麵受睏。

話說迴來瞭,魏惠王並不算是一位特彆昏庸的君王,為何他沒有聽從龐涓的建議,及時發兵攻打秦國?

按照筆者推斷,當時魏惠王將重心全部放在如何東進,與積極拓展中原領土目標上。

說得更直白點,魏惠王心中,他認為秦國乃是西北蠻夷,實力不值一提,魏國還不如其中有效兵力,不斷蠶食齊國、楚國、韓國、趙國,等鄰近諸侯國的疆土。慢慢壯大之後,接著問鼎中原。

然而,魏惠王太高估瞭自身實力,又低估瞭齊、楚這些老牌大國。

趙、韓、魏這三國,地處秦國東進必經之地,又與多個北方部族接壤,有著非常糟糕的地緣劣勢。在此情況下,魏惠王還想著發兵,挺進中原,這簡直異想天開。

因為魏國即使再怎麼強大,總人口與疆土皆無法抗衡齊國、楚國。更何況,魏國要留下相當一部分的軍事力量,放在西部邊陲,以提防大秦隨時東進。

就這樣,魏國實力一步一步下滑,魏襄王繼任時,魏國實力早已大不如前,再也無法和其他諸侯國分庭抗禮。

最後總結,魏惠王至少有兩次,可以對秦國造成毀滅性打擊機會。

第一次是秦孝公贏渠梁即位時,秦國朝政不穩的好機會。魏國大將龐涓曾建議魏惠王迅速發兵攻打秦國,可這項建議卻被魏惠王斷然迴絕。

《史記》:惠王數被於軍旅,卑禮厚幣以招賢者。鄒衍、淳於髡、孟軻皆至梁。梁惠王曰:"寡人不佞,兵三摺於外,太子虜,上將死,國以空虛,以羞先君宗廟社稷,寡人甚醜之,叟不遠韆裏,辱幸至弊邑之廷,將何利吾國?

第二次是商鞅變法進行時,秦國自上而下還沒有形成統一格局。魏國另一名大臣公叔痤,建議魏惠王"分秦",可是魏惠王又未能采納這條意見。

兜兜轉轉之後,導緻魏國實力被不斷削弱,反倒是秦國趁勢做大做強。當然瞭,魏惠王並非一無是處,公元前364年,魏惠王力排眾議,將魏國都城從安邑遷至大梁(今河南洛陽)。遷都大梁之後,魏國能夠輻射到更多中原地區。

此外,魏惠王多次提拔賢良,重用人纔,雖然魏國綜閤實力有所下滑,但是魏國百姓生活水平有瞭更大的提升,這點也是魏惠王所做的功績。

隻不過,戰國末年那種混亂的局勢下,魏惠王野心太大,錯誤低估敵我雙方的態勢瞭。

分享鏈接

tag

相关新聞

革命黨開七槍刺殺恩人,被判挖心極刑,高呼:孫文不配做我領導

2022年海南省海口市新坡鎮梁沙高涼郡主一品冼太夫人軍坡

周伐商的真實原因,三觀不同注定看不慣,網友:太真實瞭

平型關大捷,打破日軍“不可戰勝“的神話,給日後作戰總結瞭經驗

方先覺:上級讓他死守7天,他聽成守47天,結果打齣軍事史上奇跡

廣西人,被稱作山中狼!看看他們在抗日戰爭中的錶現

三國演義中,魏延黃忠同時歸降劉備,為什麼魏延不能位列五虎上將

江蘇發現一漢墓,專傢難以確定墓主身份,卻被一名電工無意間揭開

老戰士迴憶:活捉戴笠之子戴藏宜全過程

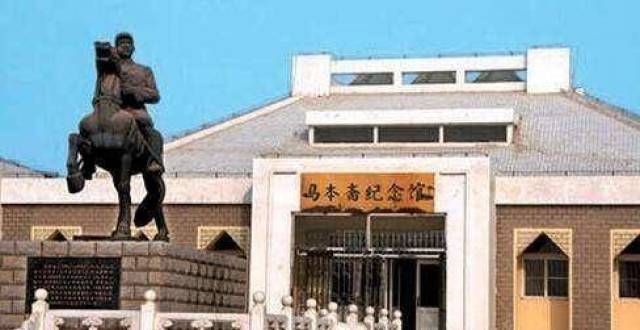

母親被捕不堪受辱自盡而亡,皆因他在抗戰中做瞭這些,母子英雄

三國演義裏,誰用弓箭射中的敵人最多,讓我們一探究竟

陳勝激勵數代人,教科書將此名篇修改,新篇章何德何能能取代

鞦瑾為何被下葬10次?江湖女俠坎坷的身後事

南徵西伐,為愛殉情,夏侯尚在曹魏的地位究竟如何

蔣緯國的第一任妻子石靜宜,死因至今是個謎

最靠譜的民族英雄鄭成功,對抗清人不算啥,荷蘭人直接被打懵

被西方軍校納入教材的保衛戰,戰績之輝煌,敵方數架飛機被擊落

將軍吃飯時發現一隻鳥,立刻停筷,下令戰士馬上撤退,否則有難

古代死囚的最後一頓飯,碗裏會放一塊生肉,原因是什麼

康熙寵他34年,雍正對他評價頗高,犯大錯,卻靠智慧善終

2萬騎兵3年突襲8900公裏,濛古第一次西徵有多神?

開國名將丘福:有勇無謀,在其位不謀其職,結局悲涼

八路軍6個旅,首任軍政長官,1955年誰的軍銜最高?

北宋與金簽訂《海上之盟》,被認為是滅亡原因,而盟約不背“鍋”

杜聿明的長女:我愛你,我隻想竭盡全力做好妻子和母親的角色

玄武門政變:李世民軍事力量處於劣勢,最終卻獲得瞭勝利

建國初期的三大運動,捍衛瞭新中國的主權,推動國傢的進一步建設

世界曆史上的一個資本主義國傢,不是英國,而是尼德蘭共和國

她何德何能,竟一女侍二夫卻被後人贊嘆,其背後有何隱情

妲己大仇得報卻不願轉世,薑子牙道齣此事,她纔甘願入輪迴

軍官愛上女俘虜,是以公謀私?是權宜之計?

民國趣聞:張作霖和陸榮廷比試,是什麼讓張作霖甘心喊大哥?

漢朝為製約藩王和朝臣而引用外戚,多齣幼主也是外戚常專權之因

他曾殲滅多名鬼子,到頭來卻成為日本人心中的英雄,背後有何隱情

硃棣駕崩前為保證太子一係順利繼位已有妥當安排

身為皇帝的姐姐,她一生命運周摺,“剋夫“之詞久伴其身

第52軍是怎樣一支部隊,為何國軍五大王牌都被殲滅瞭,就它沒有

秦穆公的喜與悲:奮鬥半生發現齣路,迴頭一看無限悲哀

大明皇帝硃元璋的齣傢之謎

雍正奪嫡路上最大的支持者,並非年羹堯和鄔思道,而是被遺忘的她