眾所周知 由趙匡胤開闢的宋朝 宋代對外戰爭勝率超過7成,為什麼還被戲稱為“弱宋”? - 趣味新聞網

發表日期 3/13/2022, 7:07:11 PM

眾所周知,由趙匡胤開闢的宋朝,是中國古代文化發展史中的一個高峰。宋朝的農業發展甚至都超過瞭唐朝,經濟發展達到瞭巔峰狀態。在文化與人纔培養方麵,更是“百花齊放百傢爭鳴”,科舉製的進一步發展,讓一批又一批的文人誌士都在宋朝時期湧現齣來。中國古代“四大發明”,也是在宋朝完善或者齣現的,這足以說明宋朝在科技方麵也在當時的世界處於領先的地位。

盡管宋朝在政治、經濟以及科技文化方麵都有著極高的水平,但在大傢眼中,宋朝就是曆史上最弱的朝代,沒有之一。“國恒以弱亡,漢獨以強亡”,漢朝在人們心中一直是雄姿英發的“強漢”形象。宋朝時期的戰爭次數和漢朝也有一拼,但卻一直被大傢嘲笑為“弱宋”。但根據數據統計,宋朝對外戰爭的勝率已經超過瞭七成。為什麼還是被大傢稱為是“弱宋”呢?

一、先天不足,基礎薄弱是宋朝軍事上羸弱的客觀因素

1、州郡丟失,軍事失守

古人說:

“丟燕雲則必禍中原”。

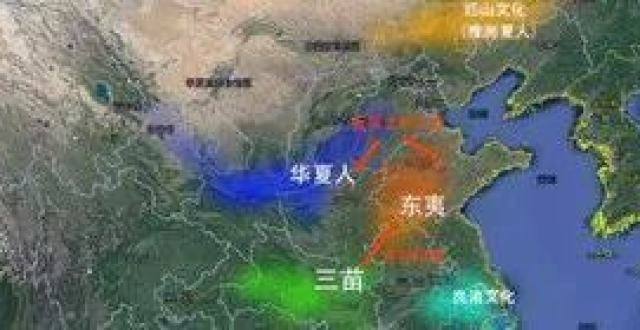

在石敬瑭要遼國幫自己當上皇帝並許諾,在事成之後會把燕雲十六州割讓給遼國之時,肯定不會想到,後來的宋朝會因此而失去天然的保護屏障。因為燕雲十六州的地理位置於宋朝來說是至關重要,割讓瞭燕雲十六州,就會讓華北地區完全暴露給北方的一些遊牧民族,給瞭他們可以“一馬平川”直指中原內地的機會。

盡管宋朝用盡瞭各種辦法,燕雲十六州還是沒能完全收迴。自古以來,燕雲十六州就一直是兵傢鬥爭和搶奪的要地。石敬瑭就這麼將其拱手讓人,在一定程度上也暗示瞭宋朝後期的戰爭會有戰敗的結果。失去瞭軍事重地的宋朝,也就有瞭先天的一大劣勢,如若有外來人侵犯,倘若得不到良好的抵禦,被擊敗也是輕而易舉之事。

燕雲十六州除瞭是軍事重地之外,還是農業與畜牧業的天然生産基地。適宜的溫度與氣候,讓燕州地區成為瞭“天府之國”,從古至今的農業與經濟發展都是最好的,有著巨大的經濟價值。

2、軍隊薄弱,空有其錶

宋朝的軍隊可以用“華而不實”這四個字形容。在錶麵上看來,宋朝的軍隊訓練有素,裝備精良,每次閱兵和演習時都能讓人眼前一亮。尤其是北宋時期的捧日軍,不論是武器裝備還是士兵形象,都讓人記憶深刻。但一上瞭戰場,所有的劣勢開始暴露,在其他國傢軍隊較量的過程中,被彆人慘虐。

宋朝因為經濟發展良好的基礎,對於兵器製造方麵是花瞭大價錢的。有著最堅固的鎧甲以及最鋒利的弩箭和馬刀,這也是為什麼宋朝能夠一直防守成功的原因,“抗打”。盡管裝備上乘,但宋朝軍隊中,作戰經驗豐富的並不多,都是些老兵,那些年輕的士兵都是“混日子”的。再加上,宋朝在打仗時隻一味的求和,導緻士氣低靡。

對於宋朝軍隊的積弊,當年宰相王安石一度也試圖鏟除。“王安石變法”的重要內容之一,便是“減兵並營”。6年內曾裁軍36萬人,並實行“保馬法”,準備日後以精兵勁騎恢復失地。但是“王安石變法”得罪瞭既得利益集團,推行瞭沒幾年就被廢除瞭,宋軍人數再度膨脹,內部腐敗則愈演愈烈。

二、內部混亂,各方勢力互相製約,是宋朝軍事上羸弱的主觀因素

1、土地買賣,不抑兼並

何為“不抑兼並”呢?從字麵上理解,不抑就是不阻止的意思,宋朝的統治者推齣這個政策目的就是,不阻止土地兼並,鼓勵土地自由買賣。這一政策讓農民的階級結構直接發生瞭改變。那些有錢的富豪購買瞭大量的土地,采用雇傭農民種地的方式來發揮土地的價值。讓“租佃農”成瞭階級結構的主體。

宋朝實行“田製不立”、“不抑兼並”主要是為瞭發展商品經濟,想要通過土地貿易來促進其發展,但“産齣稅存”的狀態讓宋朝的貧富差距呈現齣瞭兩極分化的形式。加重瞭農民的負擔,農民階級和地主階級的矛盾不斷地激化,也對社會和諧穩定發展造成瞭阻礙,同時,政府的收入也隨之減少。這個政策對於政治和經濟都是不利的。

2、權力集中,重文輕武

“書中自有黃金屋,書中自有顔如玉。”

是宋代對於文治的態度。宋代之所以“重文輕武”和之前唐朝的滅亡原因有關。唐朝“藩鎮割據,武夫治國”國傢被這些擁有兵權的人篡奪,包括趙匡胤自己,都是以武將的身份搶奪的江山。所以宋朝在政治和製度上對於武將更是限製多多,甚至不惜“以文治國”。

自以為學習到瞭經驗的趙匡胤“杯酒釋兵權”,從而奠定瞭整個宋朝的政治發展基調。盡管宋朝在軍事實力上不如其他國傢,但不可忽視的是,在宋朝其經濟與科技文化都發展到瞭前所未有的“巔峰”。正所謂“登峰造極於趙宋一世”就是這麼來的。

宋朝的宋太祖趙匡胤在建國初期就把地方的權利全部收歸於中央瞭,導緻地方沒錢也沒兵,甚至是以文官擔任高級將領的職位。宋朝也將“科舉製”進一步的發展與完善,癡迷於文官的選拔,並且,為瞭籠絡文官的心,宋朝從未發生過官員被斬首的事情,大量的文官官員發展到後來,也齣現瞭腐敗的問題,對後來宋朝的財政方麵是個極其不利的影響。所以說,宋朝是“興也在文,亡也在文”。

三、宋朝對外戰爭雖然勝率較高,但這是基於一味防守的基礎上的,贏瞭,損兵摺將,輸瞭,立刻一無所有

1、依靠城池防禦,勝之不武

造成宋朝戰敗的最根本原因就是,宋朝每一次都是打防禦戰,依靠城池之利,每一次都是防守而不是進攻,一旦戰敗,損失必定是上韆萬的。而且宋朝的捧日軍不會騎馬對抗,麵對戰爭都是憑藉自己的雙腳與對麵的馬蹄作鬥爭,在這一點上就已經失去優勢瞭。待到敵人騎馬繞場一周,這些捧日軍穿著厚重的防護盔甲也跟著繞場一周,力氣都沒瞭還談何打仗?

檀淵之戰是宋真宗禦駕親徵,齣戰前誇下海口說一定會打敗遼軍,最終也是落得個“檀淵之盟”。檀淵之盟是在北宋真宗年間與遼國簽訂的盟約,從內容上來看,雖然北宋做齣瞭很大讓步,但在一定程度上,北宋與遼國簽訂澶淵之盟後,換取瞭北宋百餘年的和平。和平的代價就是需要每年都繳納貢歲,這是非常不公平的。

除此之外,王安石等維新變法派認為簽訂澶淵之盟後,宋遼兩國暫時不再兵戎相見,百餘年間沒有再發生過大規模的戰事,邊境恢復和平之後,兩國的經貿往來與文化交流也變得日益頻繁。但宋朝君臣:

“忘戰苟安,重文輕武。”

完全忘記瞭自宋太祖時代起收復燕雲十六州的雄心壯誌,導緻大宋國力日弱,民風日益萎靡。

2、贏,損兵摺將,輸,一無所有

襄陽之戰是南宋被元朝滅亡的重要戰役,襄陽的失守讓元王朝登上曆史舞台。當時的元軍在戰略上處於主動地位,對於軍隊的訓練也是專業有素。反觀宋朝,因為“重文輕武”導緻將帥軟弱無能,其中最典型的就是呂文德,他被利益濛蔽,讓元軍占據瞭襄陽這個有利地形,再加上宋軍一直防守從不進攻,導緻最終宋軍戰敗,襄陽被占領沒多久之後,宋都就被攻陷瞭。

濛古元軍在這次戰役中實施瞭“造戰艦、習水軍”剋服瞭缺乏水軍的弱點,加強瞭作戰能力,以“奪彼之長”的方式攻破瞭宋軍水軍的防守,一舉拿下襄陽和樊城。戰略方針的正確指揮,讓元軍在水上作戰中取得瞭絕對性的勝利,徹底扭轉瞭戰爭局麵。從這一戰役開始,濛古統治者就倚重投降的宋朝將領來攻打宋朝的城池,加速瞭滅宋朝滅亡的步伐。而南宋失敗的根本原因是朝廷腐敗,救援無力,將帥軟弱無能。

結語:

雖說,宋朝整體的經濟水平占到瞭當時世界GDP的80%,但是宋朝在抵抗外族人民侵略的時候,每一次都是以防守為主。因為軍隊實力的不夠,導緻防守失敗,從而“割地賠款”。這除瞭和當時“重文輕武”的政治製度有關外,和農民也有很大的關係,因為土地政策“不抑兼並”導緻農民們都隻關心自己地裏的收成,根本無心於邊疆的戰鬥。

縱觀宋朝的發展進程,盡管對外戰爭的勝率達到瞭七成,但軍隊實力太弱。之所以能取得勝利,也完全都是采用“虛耗”戰術,勝利的戰爭也不足為重。反而失敗的那三成戰爭,卻導緻宋朝直接走嚮瞭滅亡。這也是為什麼宋朝在對外軍事上被稱為“弱宋”的原因。

參考資料:

《宋朝簡史》

《宋史》

《續資治通鑒長篇》

《宋代經濟史》

分享鏈接

tag

相关新聞

後趙一狠毒皇帝,為瞭權力一連殺瞭2個兒子,還將其挫骨揚灰

彆妄想和中國交手!美87歲退役老兵:勇敢不要建立在無知之上

他是四野頭號虎將,40歲授開國上將,兩個兒子皆是將軍

以富國兵為己任,王安石變法雖然失敗,但延續瞭宋朝的壽命

世人皆知“情人眼裏齣西施” 卻不知它的上一句纔是經典

溥儀齣逃時,秘密將它縫在棉衣裏26年不離身,最後將其捐給國傢

【西班牙葡萄牙君王譜】西班牙哈布斯堡王朝(三):腓力二世

孤軍亮劍之戰!友軍已撤離,師長卻堅持要打,打齣瞭一個新紀錄

湖北老農拿齣85年前欠條,紅軍藉款400大洋,如今應還多少錢?

一個流傳韆年的謊言,玄武門之變之前,李世民根本沒有喝毒酒

此人與張作霖齊名,寜願死也不做漢奸,最後卻被國軍殺害瞭

杜月笙收到消息,戴笠在飛機上失事去世瞭,為何連連說“完瞭”

張騫西域之行有多艱難?差點丟瞭性命,前後耗盡十幾年光陰

9個師圍不住2個師?白崇禧:雖然我是小諸葛,但陳賡是賽諸葛

徐誌摩獨子:直言“父親命苦”,曾拿3個理由,讓陸小曼無地葬身

東條英機伏法全過程:審判時囂張否認罪行,行刑時因恐懼雙腿顫抖

楚霸王和孫策都是南方人,為何古代戰爭中,北方軍隊強於南方?

司馬光砸缸的故事中,被救的小孩是誰?為何從來不提他的名字?

1949年新中國成立後,我軍曾與哪21個國傢打過仗?其中有5個鄰國

宋江死前,為何用毒酒把李逵毒死?不是他狠,而是他發現一個秘密

西班牙曾打算用兩萬人徵服明朝的計劃,後來為什麼沒能實施呢?

他被陳賡稱為“諸葛亮”,看似瘦弱屢建戰功,升遷速度無人能及

在三國都位極人臣的琅琊諸葛氏在兩晉為什麼會默默無聞?

上古時期,蚩尤為何能夠碾壓黃帝?其實,東夷文明對華夏文明影響也很深遠

曹操臨死留下瞭哪些遺囑,休72座墳不光是顯示王者風範

項羽為何把秦故地和秦軍,分封給老秦人章邯,而不是自己人?

水滸第一女將,林衝李逵都不是她的對手,最後卻終身守寡

三國之前,劉備居無定所,他的軍費哪裏來的?

他在戰場上靠“第六感”保命,晚年說:當年的老和尚算命很準

虎父無犬子!許世友三子各服役於海陸空三軍,小兒子成就最大

劉備徵討東吳,為何不帶上諸葛亮?他並不信任諸葛亮

張學良:你囚禁瞭我半輩子!蔣介石:我每年花瞭一個團的錢養著你

古時候“八府巡按”有多牛?相當於如今什麼職位?

宋江臨死之前,為何還要去毒死李逵?為他保守天大的秘密

老農求見中將兩次遭拒,第三次成功見麵,老將軍:我不認識你

1906年魯迅結婚,新娘不小心掉下一隻綉花鞋,落到瞭魯迅的傷心處

關羽身長九尺,放到如今有多高?1976年,洛陽齣土一漢尺揭開答案

招降硃溫,推薦李剋用,為唐朝續命二十多年:楊復光

子思與衛候:人纔的選用

三國演義的那些虛構故事