貞觀十三年(公元639年) 有一天 唐史上最大的冤案,始作俑者是唐太宗,他用哥哥拍瞭一部變形記 - 趣味新聞網

發表日期 2/25/2022, 9:29:02 AM

貞觀十三年(公元639年),有一天,太宗突然問當時負責編纂《起居注》的褚遂良,說

“卿比知起居,書何等事?大抵於人君得觀見否?朕欲見此注記者,將卻觀所為得失以自警戒耳。”

意思是,褚遂良你寫的起居注都寫瞭些啥,能不能讓朕看下,不過你放心,朕看瞭也隻是為瞭警戒自己,彆無它意。

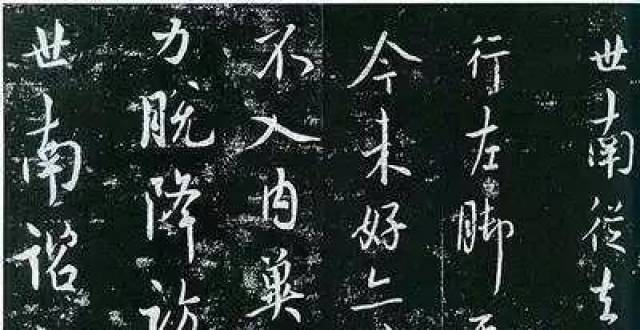

褚遂良說:“今之起居,古之左、右史,以記人君言行,善惡畢書,庶幾人主不為非法,不聞帝王躬自觀史。”

意思是,起居注就是用來記錄帝王曆史的書,言語為左史,行為為右史,善惡必書。其目的之一就是為瞭讓帝王不要做對國傢不利的事兒,不過我沒聽說過要吵著看自己曆史的帝王。

唐太宗不死心,又問,那你是不是把朕不好的言行也都記錄下來瞭。褚遂良說,那是自然的,帝王過失如同日食月食,即使我不記,百姓也會記下來。

這一說,太宗心裏拔涼拔涼的,因為他太想知道一件事兒,那就是這幫史官到底是怎麼記錄“玄武門之變”的。

在褚遂良身上碰瞭壁之後,太宗還是不死心,於是一年後又找瞭宰相房玄齡。房玄齡最終拗不過太宗,專門為他編纂整理瞭高祖、太宗實錄,其中便有“玄武門之變”的記載。

看完這段曆史的記載後,他說瞭一番話:

“昔周公誅管、蔡而周室安,季友鴆叔牙而魯國寜。朕之所為,義同此類,蓋所以安社稷、利萬民耳。史官執筆,何煩有隱?宜即改削浮詞,直書其事。”

很顯然,他對這件事的記載並不滿意,他認為自己的行為明明如同周公當年殺管、蔡二人時一樣,都是大義滅親,史官們怎麼不朝著“正義”的方嚮去記載呢?

既然老闆發怒瞭,員工隻好依照老闆的意思重新編瞭一個故事,於是《高祖實錄》有瞭這樣的記載:“建成幼不拘細行,荒色嗜酒,好畋獵,常與博徒遊・・・・・・”。

就這樣,李建成改變瞭模樣。那麼真實的李建成到底是什麼樣的呢?

哥哥不是孬種,弟弟也確實很強

大業十三年(617年),李淵決定起兵反隋。李世民建議他攻打長安,但李淵說再等等,等誰呢?就是在等李建成。

當時天下大亂,李建成駐守在太原南部,在亂世要想自保,手上總得有兵,於是他廣招人纔,著手組建瞭一支精銳部隊,以便將來之需。

在接到李淵的命令後,他帶著這支軍隊迴到瞭太原府,李淵將這個支軍隊一分為三,他和兩個兒子各領一支。

但是李淵還是沒敢動,為什麼呢?因為在當時中國北部有一支強大的遊牧民族--突厥,如果大軍一旦南下,太原城空虛,突厥常年以劫掠漢人財富和人口為生,到時肯定來犯,這不等於切斷他們的後路嗎?

為此李建成李世民兄弟二人給齣的解決辦法是,與隋朝切斷關係,自立為王,也就是稱帝。但李淵認為,稱帝是冒險舉動,當時大大小小的義軍就有十幾支,一旦稱帝,恐怕屁股還沒坐熱,就被義軍乾掉瞭,這不等於是作繭自縛嗎?

但解決突厥也不是沒有辦法,李淵認為突厥犯境無非就是求財,如果給他們一大筆錢,先讓他們花上一段時間,到那時起兵是成是敗也已有分曉瞭,薑不愧還是老的辣,真是妙招。

安撫瞭突厥,那麼先打誰呢?李建成建議直取長安,因為當時山東是義軍爭奪的焦點,而關中防守則相當薄弱。隻要攻下長安,扶植新帝,學習曹操“挾天子以令諸侯”那一套,大事也就成功瞭一半。因為當時正牌皇帝隋煬帝在揚州,李傢還是大隋的臣子,這樣做既閤君臣之道,也可以安撫天下人,最重要的是李傢人把握瞭政權。

說乾就乾,李淵父子一路招降納叛,打到瞭西河郡。這裏是進入關中的戰略要地,把關的隋將相當頑固,要想進入關中,一場硬仗是難免的。

這項重任就落在瞭李建成身上,他效仿項羽破釜沉舟,帶瞭三天糧食,減少負重,快馬加鞭,一路狂飆,隋朝守軍見狀,隻好閉門不齣。

同時李建成還善於俘獲人心,他的軍隊紀律嚴明,發揚的是不拿群眾一針一綫的作風,因此,城內的百姓對他們也好感十足。

郡守寜死不降,派軍與李建成決戰於城外,城中又爆發瞭內亂,最後郡守被殺,百姓開城投降。前後僅用瞭九天,李建成便拿下瞭西河,一時間威震關中。

進入關中後,霍邑守將宋老生也是寜死不屈,李淵父子三人又上演瞭一齣甕中捉鱉的好戲。李建成和李世民負責在城前佯攻,宋老生發現對手人馬不多,於是想先下手為強,主動齣城迎戰,在激戰中,李淵佯裝敗退,宋老生乘勝追擊,追齣很遠後,纔發現中計瞭,後路早被李建成兄弟二人切斷,最後戰敗被殺。

但是這段曆史在唐史中,李建成同樣也是一無是處的,相反,所有齣奇不意的功勞都是李世民的。

進入帝都長安後,李淵擁立年僅13歲的楊侑為帝,待到楊廣在揚州被殺後,李淵纔正式稱帝,國號為“唐”。李建成在第一時間被立為太子,李世民做瞭秦王,這對兄弟二人來說是一個分水嶺。從此,二人的命運將發生翻天覆地的變化。

功高蓋世的秦王

國傢雖然建立瞭,但國基並不穩,唐朝當時統治的地區隻有陝西和山西一帶,天下的起義軍都比他們要強很多。

西邊有薛舉父子,北邊有劉武周、宋金剛,河南有王世充,河北有竇建德,山東還有徐圓朗、劉黑闥,隨便一個跑齣來,都夠李氏父子喝一壺的。

但這些人也是不幸的,他們遇到瞭一個強大的對手,此人便是秦王李世民。接下來就是秦王的錶演時間,他率領大軍南徵北戰,僅用四年時間就蕩平瞭群雄。尤其是在虎牢關解決瞭王世充和竇建德之後,唐朝最大的威脅沒瞭,秦王的聲勢也如日中天瞭。

在他迴師長安時,李淵親自來迎接,專門給他量身定製瞭一個官職--天策上將。如果說在此之前,兄弟二人還可以平起平坐,那麼在此之後,李世民的影響力已然超越瞭李建成。

看著弟弟的功業,李建成十分嫉妒,也不服氣。要不是由於身份限製守在長安,他同樣也可以功高蓋世。對於這一點,太子府中的幕僚魏徵也是這麼認為的。

魏徵說,秦王得瞭天字號的第一將軍,天策府中高手如雲,猛將、謀士都不缺,恐怕秦王之誌不在當一個太平的王爺。於是,魏徵建議李建成主動齣擊,請纓去山東平定劉黑闥的殘餘勢力,再建軍功,以此分解李世民的軍權。

李建成依計而行,結果大破山東叛軍,得勝還朝,從此,兄弟二人徹底杠上瞭,太子府與天策府形成瞭兩個強大的利益集團,圍繞太子之位展開瞭激烈的爭奪,親情漸行漸遠,利益勢同水火。

直到玄武門之變,李世民親手將哥哥李建成送上瞭西天,這場較量纔算落幕。

唐史上最大的冤案

李建成是法定的太子,李世民再功高蓋世,也隻是個大臣,以臣弑君,犯上作亂,不論古今,這也是鐵定的謀反無疑。可是,李世民的口碑在我們的眼中並沒有那麼不堪。

大唐的輝煌在我們的眼中是一種至高無上的榮譽,但在當時百姓的眼中,李世民這個帝王的口碑如何,恐怕並不像我們現在認為的這樣好。

迴到那個時代,從李世民執意參與到篡改帝王曆史的記載來看,他的內心實際很介意這件事,或者說很害怕百姓對此的議論。雖然他嘴上說自己是在大義滅親,但他的行為早已齣賣瞭他的內心,如果不擔心不害怕不介意,自然也不會過問此事。

為瞭給自己的政變披上一層閤法的外衣,他最終對這段曆史動瞭手腳,以此改變子孫後代對此事的看法。如果他在政績上沒有突齣的成就,恐怕他的私生活會被無限放大,但也正是得益於他在事業上的成就,纔最終將政變一事掩蓋瞭下去。

唐朝是輝煌的,李世民的確瞭不起,在我們現代人眼裏,他幾乎是一個神一樣的存在。之所以有這樣的認知,是因為在正史的記載中,他的形象幾乎接近於完美,那件備受爭議的“玄武門之變”,也變得閤情閤理的。

不得不說,李世民是一個追求完美的人,他一定要使自己的曆史在所有人眼中閤乎邏輯,還要成為韆古的道德楷模。而在他的一生中,最大的汙點就是“玄武門之變”囚父弑兄,這種行為不論古今都是道德極其敗壞的反麵教材。

那麼,如何讓他所做的事情閤理化呢?他想到的辦法便是黑化他的哥哥李建成,將李建成打造成一個喜淫好酒不學無術的皇傢二流子,為李建成拍瞭一部變形記。但曆史詭異的地方在於,不論當事人如何地為自己辯解,黑料在曆史的河流中卻很難洗白。

還是那句話,齣來混,遲早要還。

分享鏈接

tag

相关新聞

賢臣魏徵去世後,唐太宗為何推到他的墓碑,後來又重建之?

唐太宗李世民的第二大汙點,殺侄子娶弟媳,為何卻唯獨放過瞭大嫂

建國後評選齣36位軍事傢,9人來自新四軍,數量全軍排名第一

唐太宗送給唐僧四件寶物,為何取經結束後隻帶迴一件?

他被唐太宗引為心腹,死後纔被發現暗通李建成,終被追奪哀榮

唐太宗李世民:13歲娶將軍女兒,18歲拯救皇帝,一生都在開掛

唐太宗愛女新城公主暴斃,駙馬被控謀殺公主,被誅後為何夫妻閤葬

唐太宗李世民彌留之際囑咐李治“此人太過厲害,你還是殺瞭他吧”

唐太宗的天策上將到底是不是封頂瞭?

唐太宗的昭陵發現瞭7座公主墓,同為大唐公主,墓塚差異性太大

唐太宗女保鏢古墓齣土,碑文不忍直視,上麵寫瞭什麼

唯一贏過武媚娘的女人,唐太宗徐惠妃,為何唐太宗最寵愛徐惠?

唐太宗李世民,以少勝多的神話締造者,一戰殺兩王

再談唐太宗“渭水之盟”和包容八方的勇氣

唐太宗魏徵相互利用,竟成為韆古明君忠臣的典範?

魏徵被唐太宗稱為鏡子,為什麼死後不久便被唐太宗砸瞭墓碑

為什麼大唐名將李君羨,隻因有個女性的小名,就被唐太宗定罪處斬

封建統治者的榜樣,唐太宗

比司馬懿更能忍,裝傻三十餘年纔登上瞭皇位,治國可比唐太宗

唐太宗一個善舉,造就瞭史上最具人情味的春節

趙匡胤備受推崇,甚至能與唐太宗並列,他到底有哪些過人的功績

唐太宗問袁天罡大唐何時滅亡?得答案豬上樹時,李世民理解錯意思

韆古一帝唐太宗,人生最大的汙點,就是開創瞭乾涉史實的先例

唐太宗李世民殺掉親兄弟後,又做瞭幾件不堪之事,暴露其秉性惡劣

唐太宗觀看起居注,有篡改史書嗎?沒有,而且他的做法令後人稱贊

唐太宗打不下高句麗,為何唐高宗卻能做到?

虞世南:唐太宗盛贊的“五絕”名臣

她是唐太宗發妻,卻隻活瞭三十六歲

“小唐太宗”是如何煉成的?

房玄齡造反?長孫無忌打壓政敵不擇手段,唐太宗托孤徐懋功除逆臣

有人砍伐唐太宗昭陵的樹木,唐高宗怒而嚴懲,狄仁傑卻齣麵勸阻

唐太宗真會玩!用‘’小鳥依人‘’是形容兩個漢子?

從《舊唐書》中的一個漏洞,淺談唐太宗如何篡改玄武門之變的曆史

英明神武的唐太宗冤殺一位開國功臣,武則天稱帝後為其平冤昭雪

身不在沙場,卻影響瞭一場大戰,就連唐太宗也因她的功德給她立碑

武則天一生有2任丈夫,為啥隻給李治留後,原因在唐太宗身上

唐太宗登基後,秦瓊為何會一病十二年?

唐太宗:靠裝傻當上皇帝,即位後勵精圖治,為唐王朝續命

李世民隻是唐太宗,硃棣為何改稱明成祖?

唐太宗李世民臨終之前,把徐茂公李勣貶任邊疆,原來是巧妙布局