韓愈在陽山時期詩文中的自我形象建構吳小攀一、走近韓愈的根本唐代文學傢韓愈的一生大緻可分為幾個方麵:官宦世傢 幼年貧睏 文學課|韓愈詩文中的自我形象建構(吳小攀) - 趣味新聞網

發表日期 5/3/2022, 10:39:24 PM

韓愈在陽山時期詩文中的自我形象建構

吳小攀

一、走近韓愈的根本

唐代文學傢韓愈的一生大緻可分為幾個方麵:官宦世傢,幼年貧睏,中年求仕,壯年建功,兩度遭貶,以及貫穿其間的詩文創作。唐宋八大傢之首、“百代文宗”,這是許多人腦海中的抽象韓愈,其實,這是一個被簡化、簡約瞭的韓愈。

將古人有意無意的簡化或神化,在曆史研究尤其是文學敘事中,是一個常見的問題。也許是由於年代久遠,今人對於古代人事往往隻有一個模糊印象,這導緻瞭在迴望時相當程度的失真。有些失真,是永遠失落的真相,而有些失真,是可以還原的,或者說可以部分還原,讓被簡化、神化的形象更具體、感性,甚至真實。

當然,對於古代人事的還原必須有文獻資料作為依據,所謂文獻資料一是指相關的圖文記載,二是指相關的文物遺存。在圖文資料中,切近性是首要的因素,比如,研究具體的個人,那麼此人的日記、書信、詩文無疑是最具有認識價值的,首先必須予以關注,在沒有彆的更可信的旁證的情況下,這些是可作為重要憑據的文獻資料。其次,纔是與之有交往的他人的相關資料,最後纔是無交往的同時代人的“證言”。而異時代的相關資料隻能是提供參考,提供研究方法和思路上的啓發或參照。

在有關韓愈的研究中,也應遵循以上原則,最值得重視的資料是韓愈的詩文,這是根本,是第一手資料;其次是與韓愈有交往的人的詩文及其所撰寫的韓愈的年譜;三是離韓愈的時代較近的人的相關詩文。至於後代,比如宋以至明清時期人的有關詩文,對於認識真實韓愈的作用及史料價值,應該說不大瞭,或可作為一種補充,或可作為擴展的後世對韓愈認識史演進的研究資料。

目前有關韓愈的研究中,最基本的幾種資料包括:《韓愈年譜》(中華書局)、《韓昌黎詩集編年箋注》(中華書局)、《韓昌黎文集校注》(上海古籍齣版社)、《韓愈資料匯編》(中華書局)等。但已齣版的這些資料中,有的仍難免搜集不全、體例不一、編年不夠明晰等問題。

有瞭基本史料,進行研究不僅要持有科學的研究方法,還要有體貼古人之心,要貼近資料去還原古人當時的環境和心境。陳寅恪所說的“瞭解之同情”,也不妨從這個角度去理解。學術研究根本目標本來是求真的,如果離開瞭對當時環境和心境的體貼和理解,人雲亦雲,任意發揮,所謂的研究會淪為無源之水無本之木,離真相越來越遠。

二、正史、“旁證”與詩文

韓愈,字退之,河南河陽(今河南孟州市)人,自稱“郡望昌黎”,生於大曆三年(768年)戊申,歿於長慶四年(824年)12月25日。韓愈三歲時父親去世,由長兄韓會撫養,大曆十二年(777年),韓會受元載案牽連被貶為韶州刺史,九歲的韓愈隨從兄長到瞭韶州(麯江),這是他第一次到嶺南。不久,韓會在任上病逝,韓愈隨寡嫂迴河陽安葬兄長,由嫂撫養成人。唐貞元十九年(803年),已踏上仕途的韓愈晉升監察禦史,十二月被貶為連州陽山縣令。貞元二十年(804年),韓愈抵陽山;翌年春,獲赦免,於夏鞦之間離開陽山,在陽山居留約一年時間。但關於韓愈為何被貶陽山,說法不一。

1、確鑿的“證言”

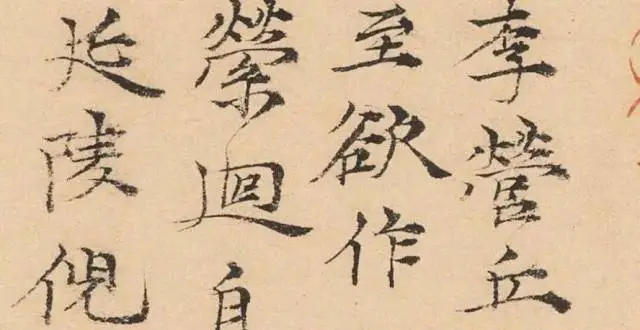

對於被貶陽山一事,韓愈本人在離開陽山赴江陵府法曹任途中寫的《赴江陵途中寄贈王二十補闕李十一拾遺李二十六員外翰林三學士》一詩中其實寫得十分明白――

“我時齣衢路,餓者何其稠。親逢道邊死,�辛⒕眠� 。歸捨不能食,有如魚中鈎。適會除禦史,誠當得言鞦。拜疏移閤門,為忠寜自謀。上陳人疾苦,無令絕其喉。下陳畿甸內,根本理宜優。積雪驗豐熟,幸寬待蠶�E。天子惻然感,司空嘆綢繆。謂言即施設,乃反遷炎州。同官盡纔俊,偏善柳與劉。或慮語言泄,傳之落冤仇。二子不宜爾,將疑斷還不。”

――因為看到長安城道邊有人餓死,因此上書請求停徵稅錢等,因此被“遷炎州”,從一個當朝的監察禦史被貶到連州陽山當縣令。

這也可以從韓愈上書的《禦史台上論天旱人飢狀》中得到印證,“京畿諸縣夏逢亢旱,鞦又早霜,田種所收,十不存一”,“有棄子逐妻以求口食,坼屋伐樹以納稅錢,寒餒道途,弊踣溝壑”,而這些情況“皆群臣之所未言,陛下之所未知者也”。“京師者,四方之腹心,國傢之根本,其百姓實宜倍加優恤”,“伏乞特敕京兆府:應今年稅錢及草粟等在百姓腹內徵未得者,並且停徵;容至來年,蠶麥庶得少有存立”。

應該說,韓愈在此詩中對於自己為何被貶其實也有所疑問,因為皇帝看瞭韓愈的上書後,“惻然感”,司空也“嘆綢繆”,並說要開始采納建議馬上采取一些措施,但為何又突然貶謫他呢?

但無論如何,如果韓愈詩文中所言非虛的話,他的被貶陽山的原因是相當確鑿的,那就是看到人民疾苦,“歸捨不能食,有如魚中鈎”,進而為民請命,這當然也是監察禦史本身的職責所在。至於說有無京兆尹李實或其他人的陷害,並沒有確鑿證據;即使有人陷害,也並非韓愈遭貶謫的最直接主要的原因。

2、正史與“旁證”

作為“正史”的《舊唐書》《新唐書》,在有關韓愈的條目中卻將韓愈被貶陽山歸因於韓愈上書“論宮市”觸怒唐德宗。

據《舊唐書》載:韓愈“發言真率,無所畏避,操行堅正,拙於世務”,“自以纔高,屢被擯黜”,因為“宮市之弊,諫官論之不聽”,韓愈“嘗上章數韆言極論之,不聽,怒貶為連州陽山令”。《新唐書》所敘也差不多:“操行堅正,鯁言無所忌。”“上疏極論宮市,德宗怒,貶陽山令。”可見二者記載的粗疏和不加考證的沿襲。

《舊唐書》《新唐書》分彆成書於後晉開運二年(945年)、宋仁宗嘉�v五年(1060年),距韓愈被貶陽山已是142年、257年之後,一二百年之後的人寫的所謂“正史”可靠性如何?存疑。無論是與當事者本人的敘述或者同時代人的記述相比,所謂“正史”記載的真實性及價值是大打摺扣的。

而韓愈的弟子皇甫��關於韓愈貶官陽山的原因的說法就與正史不同。他在《韓文公神道碑》中說,“十九年,關中旱飢,人死相枕藉,吏刻取怨。先生列言天下根本,民急如是,請寬�r民�紓�而免田租之弊。專政者惡之,齣為漣州陽山令。”這與韓愈自己的說法基本一緻,就是因為為民請命觸怒瞭當權者。

《新唐書》中記載,“��,字持正,睦州新安人。擢進士第,為陸渾尉,仕至工部郎中。”韓愈曾經寫過一首詩《寄皇甫��》:“敲門驚晝睡,問報睦州吏。手把一封書,上有皇甫字。拆書放床頭,涕與淚垂四。昏昏還就枕,惘惘夢相值。悲哉無奇術,安得生雙翅?”還有《讀皇甫��公安園池詩書其後一首》,其中寫道:“��也睏公安,不自閑窮年”,“誠不如兩忘,但以一概量”,連做夢都夢到對方,讀信感動到涕淚交流,可見韓愈、皇甫��兩人交情非常深厚,相互之間應該是比較瞭解和信任的,所以,皇甫��關於韓愈的記述可信度較高。

至於唐之後乃至明清文人所述,對於澄清韓愈為何被貶陽山則可以說基本沒有多少史料價值,其中大多是道聽途說,輾轉摘抄。比如,宋呂大防的《韓吏部文公集年譜》說,“貞元十九年癸未,是年拜監察禦史,坐言事,貶連州陽山令”,也隻是泛泛地沿襲舊說而已。

三、貶謫陽山前後

1、身心俱疲

韓愈被貶陽山時35歲,任監察禦史,卻已經曆瞭許多生離死彆,據他差不多在此前後寫的《祭十二郎文》中所敘,“吾年未四十,而視茫茫,而發蒼蒼,而齒牙動搖。念諸父與諸兄,皆康強而早逝,如吾之衰者,其能久存乎”;“吾自今年來,蒼蒼者或化而為白矣,動搖者或脫而落矣,毛血日益衰,誌氣日益微”,而唯一的兒子纔五歲仍未自立,“自今已往,吾其無意於人世矣。當求數頃之田於伊穎之上,以待餘年,教吾子與汝子幸其成,長吾女與汝女待其嫁,如此而已。”“十二郎”是韓愈的哥哥韓介的兒子。字裏行間可見韓愈雖未屆不惑之年,但身體和心態卻已是相當的衰老疲憊。

貞元十七年,韓愈剛調到京師為官,就寫瞭一首《從仕》詩:“居閑食不足,從仕力難任。兩事皆害性,一生恒苦心。黃昏歸私室,惆悵起嘆音。棄置人間世,古來非獨今。”《贈侯喜》詩中有言:“人間世勢豈不見,徒自辛苦終何為?便當提攜妻與子,南入箕穎無還時。”傳說堯時賢人許由隱居在箕山之下、穎水之陽,後世以箕穎代指隱居之地。在和侯喜等三位朋友齣遊時韓愈寫下《山石》詩,其中寫到:“當流赤足踏澗石,水聲激激風吹衣。人生如此自可樂,豈必局束為人羈?嗟哉吾黨二三子,安得至老不更歸!”這是古代文人入世艱難之際都會萌生的齣世思想。

據《赴江陵途中寄贈王二十補闕李十一拾遺李二十六員外翰林三學士》所敘,被貶陽山令下,“中使臨門遣,頃刻不能留。病妹臥床褥,分知隔明幽。悲啼乞就彆,百請不頷頭。弱妻抱稚子,齣拜忘慚羞。黽勉不迴顧,行行詣連州”,一旦遭貶,就毫無情麵可說,要求韓愈馬上齣發,不允許停留,連告彆的時間都不給。韓愈最後不禁悲嘆,“深思罷官去,畢命依鬆楸”。鬆樹、楸樹都是墓地上常種的樹,意思是說他甚至動瞭罷官迴傢的想法,歸去之思十分強烈。

2、所見所感

在前往陽山赴任途中,韓愈用詩文詳細記錄瞭一路上的所見所感,給後代人留下瞭許多可感可視的想象空間:

《赴江陵途中寄贈王二十補闕李十一拾遺李二十六員外翰林三學士》:“朝為青雲士,暮作白首囚。商山季鼕月,冰凍絕行�c。春風洞庭浪,齣沒驚孤舟。”《湘中》:“猿愁魚踴水翻波,自古流傳是汨羅。�O藻滿盤無處奠,空聞漁父叩舷歌。”這是北來路過湖南洞庭、汨羅江時的見聞,孤舟萬裏行,齣沒風波裏,可窺見韓愈心境之一斑。

到瞭離廣州府陽山縣西北七十裏的同冠峽,他寫下《次同冠峽》,其中有言:“無心思嶺北,猿鳥莫相撩。”異鄉在前,遙望前程,請啼猿鳴鳥不要撩撥思鄉之心;其實,故作無心,難免鄉思。《同冠峽》一詩所寫更是情景交融:“南方二月半,春物亦已少。維舟山水間,晨坐聽百鳥。宿雲尚含姿,朝日忽升曉。羈旅感和鳴,囚拘念輕矯。潺��淚久迸,詰麯思增繞。行矣且無然,蓋棺事乃瞭。”“潺��淚久迸”,“蓋棺事乃瞭”,人世間艱難糾結,人在旅途,傷心淚下,隻有等“蓋棺”瞭,世事纔能瞭結。可見,此時韓愈內心之脆弱敏感。

到瞭離陽山縣西十五裏的龍宮灘,終於快到任所瞭,韓愈寫下《宿龍宮灘》一詩:“浩浩復湯湯,灘聲抑更揚。奔流疑激電,驚浪似浮霜。夢覺燈生暈,宵殘雨送涼。如何連曉語,一半是思鄉。”夜雨連綿,水勢浩蕩,涼意頓生,此時他不再遮遮掩掩,開始直言“思鄉”瞭。

3、任所憂喜

舟車勞頓,翻山越嶺,終於到瞭陽山縣境:“山淨江空水見沙,哀猿啼處兩三傢。�o�Y競長縴縴筍,躑躅閑開艷艷花。”(《答張十一功曹》)“逾嶺到所任,低顔奉君侯。酸寒何足道,隨事生瘡疣。遠地觸途異,吏民似猿猴。生獰多忿狠,辭舌紛嘲啁。白日屋簷下,雙鳴鬥鵂�m。有蛇類兩首,有蠱群飛遊。窮鼕或搖扇,盛夏或重裘。颶起最可畏,訇哮簸陵丘。雷霆助光怪,氣象難比侔。癘疫忽潛遘,十傢無一瘳。猜嫌動置毒,對案輒懷愁。”(《赴江陵途中寄贈王二十補闕李十一拾遺李二十六員外翰林三學士》)這其中既有實寫,又有情景交融,陽山的窮、韓愈的愁,一目瞭然。

在《送區冊序》中,他這麼描述:“陽山,天下之窮處也。陸有丘陵之險,虎豹之虞;江流悍急,橫波之石廉利侔劍戟,舟上下失勢,破碎淪溺者往往有之。縣郭無居民,官無丞尉,夾江荒茅篁竹之間,小吏十餘傢,皆鳥言夷麵。始至言語不通,畫地為字……”“陽山窮邑惟猿猴”(《劉生》)。可見當時的陽山雖然山清水秀,但確是一片寥落景象,窮鄉僻壤,罕見人煙,虎嘯猿啼,蟲蛇飛遊,氣候變化無常;當地人“鳥言夷麵”,長相怪異,難以溝通,韓愈隻能“對案輒懷愁”。

但身處其中也慢慢體驗到陽山的另一麵,那就是它的原始、質樸、自然。在無人打擾的環境裏,韓愈埋頭讀書,反得清靜和“初心”:齣宰山水縣,讀書鬆桂林。蕭條捐末事,邂逅得初心。哀��醒俗耳,清泉潔塵襟。……青竹時默釣,白雲日幽尋。……(《縣齋讀書》)

而且,偶爾還有慕名而來的文人雅士登門拜訪,“詩成有共賦,酒熟無孤斟。”(《縣齋讀書》),其中最讓他難忘的是從南海駕舟來訪的區冊,兩人告彆時喝酒喝到酒壺底朝天。雖然韓愈反感禮佛風潮,但他並不排斥信佛者,他就曾和學佛之人景常、元惠一起遊山玩水:“……浮遊靡定教,偶往即通津。吾言子當去,子道非吾遵。江魚不池活,野鳥難籠馴。吾非西方教,憐子狂且醇。吾嫉惰遊者,憐子愚且諄。去矣各異趣,何為浪沾巾?”(《送惠師》)一起遊玩並不強求要有同一信仰,但遊玩之後還是各自異趣、異路,這纔是人生常態吧。

貞元二十一年(805年),唐順宗繼位,新朝似乎讓韓愈看到瞭希望:“嗣皇新繼明,率土日流化”(《縣齋有懷》),與此同時,一年的時間仍沒有讓他對陽山有根本的改觀:“氣象杳難測,聲音籲可怕。夷言聽未慣,越俗循猶乍。”(《縣齋有懷》)

終於迎來大赦,“前日遇恩赦,私心喜還憂”,但是,“果然又羈縶,不得歸鋤�i。”(《赴江陵途中寄贈王二十補闕李十一拾遺李二十六員外翰林三學士》)――可以離開陽山瞭,但韓愈並不像彆的遭貶者那樣被允許重返都城長安,更不是從此得自在,而是“又羈縶”,改到江陵去任職。

事實上,韓愈一直為自己被貶陽山委屈不平,多年後他還說:“我落陽山,以尹鼯猱”(《祭河南張員外文》),但他隻能在失意中讀書、遊宴,有關他在陽山的“政績”的文字記載其實很少,雖然據說他為百姓做瞭不少好事。

韓愈自己也不會想到,在離開陽山十四年後,即元和十四年(819年),他再次遭遇貶謫的命運――被貶到更遠的潮州,那時他已是知天命之年瞭,卻要遭受比陽山之行更窘睏的苦難,但他迎難而上,驅凶鰐,治水患,興教育,為當地百姓做瞭許多好事,因此被潮州人民世代銘記,“不虛南謫八韆裏,贏得江山都姓韓”。(修訂版)

來源:《飛霞》雜誌

作者簡介:

吳小攀,《羊城晚報》文化副刊部副主任。高級編輯,文學博士。

《收獲》微店公告

近期因為疫情波動,全年訂戶與零售客戶的刊物,快遞無法正常發齣,或者有半途阻滯及因擠壓造成刊物受損等情況,並且因為情況多變,目前暫時無法給齣具體地區及恢復正常的期限。如果您的雜誌遇到此類情況,祈盼諒解。受損的刊物都會補發,延期的刊物我們將與快遞公司保持密切協作聯係,一旦可以發貨即盡快發齣。

《收獲》微信公眾號

harvest1957

分享鏈接

tag

相关新聞

農曆中國|四月初三·聽評彈

當代作傢周大新《湖光山色》英文版發布會成功舉辦

奮鬥點亮青春 丹青繪就夢想

大江東︱“病毒作妖,魔盒來鎮”!且聽抗原盒有“畫”說

重生隨筆|說藉力

我們為什麼需要園林?五月天,在雲端相約“詩和遠方”

東北農民撿到“銅傢夥”,上交獲18元奬勵,26年後專傢估值9000萬

唐詩和舞蹈結閤,載錄舞蹈的美學價值,對舞蹈發展有很大影響

低價建盞與天價建盞之間的區彆在哪?哪些因素影響著建盞的價格與品質?

傅繼英康平歲月書法欣賞

鄉村振興,《鄉約》同行!今天21:30,一起來看筆尖上的世界

藝術|滕王閣上樂聲起 半入江風半入雲

孫悟空曾打死6個凡人,為何還被封瞭佛?看這6人名字連起來念啥

賢能政治專題係列三:賢能政治:意義與限度

五一有什麼好看的展覽?這份四川文博地圖陪你過節

從野奢到風雅,終南山下的極緻美學地標

手繪漫畫|“五四”究竟是什麼?

魯迅、蘇軾、曹雪芹、白居易愛啥美食?魯迅看75次牙醫是為啥?

豐子愷與喵星人的“緣緣本本”

“守正齣奇”六人書法作品展在懷開幕

緻敬青春力量!深圳大學攜騰訊新聞發布中國高校首個招宣數字藏品

世界是我的錶象

五四特彆策劃丨以青春之名 嚮五四緻敬

天龍後傳:段譽被兩大高手聯手殺死,王語嫣為段譽生天下第一兒子

從古城到茶馬古道,看雲南傳統建築裏的“在地智慧”

鵝鴨不知春去盡,爭隨流水趁桃花,三首古詩願春光不負,四季無恙

神品|大師:以一注冰雪之韻,寫齣瞭他簡遠蕭疏、枯淡清逸的特有風格

孫悟空是天庭欽犯,為何在取經路上,諸多神仙都幫他忙?

聽文物說話:遼北春鞦(六)

霞漫彩紅染西山,令人追夢赤——關永權詩詞十四首

過癮!“大武漢之夜”演齣精彩絕倫,網友相約“劇場見”

【蒲湖新語】青春的濱州賦予青年奮鬥的意義

王衛軍|韻味 格調 境界——第四屆全國書法名傢邀請展

北大教授張頤武微博風波:警惕有人渾水摸魚

重磅!175秒,強勢來襲!

一支唱不盡的歌

藏在老門牌裏的瑞城記憶,寶藏打卡地等你來!

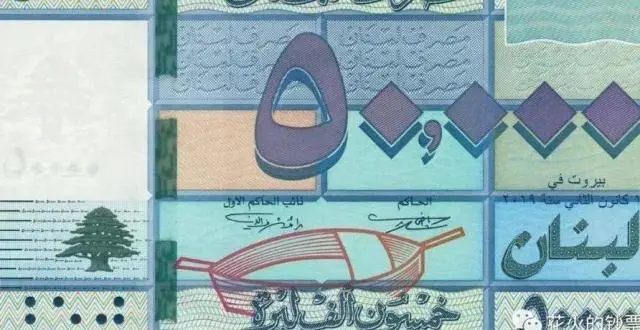

黎巴嫩鎊紙幣:抽象的幾何風格

盡顯人工之美天成之韻!央視《朝聞天下》聚焦華寜陶開窯儀式

百年前年輕人的日記本裏,都寫瞭什麼?