世界上凡是幅員比較遼闊或者文化比較豐富的國傢 通常都有兩個中心 “上海比北京文明,但不及北京有文化” - 趣味新聞網

發表日期 3/30/2022, 9:05:11 AM

世界上凡是幅員比較遼闊或者文化比較豐富的國傢,通常都有兩個中心,美國有紐約和洛杉磯,俄國有莫斯科和彼得堡。中國則是上海和北京,兩個南北文化的典型代錶。

著名曆史學傢許紀霖先生認為,一方麵,北京作為一個政治中心和學術中心,其發達的不是地方政治,而是國傢政治。上海則不同,晚清以來,其政治權力一直多元化,因而成為一個社會中心和經濟中心。另一方麵,北京是一個二元社會,包括首都人和北京人兩個群體。而上海是個一元社會,人們基本共享同一種市民階層文化,文化人有市民氣,市民階層有小資氣。

本文是作者2015年6月13日在北京社會科學院曆史研究所和華東師範大學上海史研究中心聯閤舉辦的“雙城記:比較視野中的北京上海城市史學術研討會”中的主題演講。演講稿刪節版發錶於北京青年報2015年6月29日,原標題為《以北京為“他者”的近代上海》,僅代錶作者觀點,供諸君參考。

以北京為“他者”的近代上海

文 | 許紀霖

來源 | �W人Scholar

在世界上凡是幅員比較遼闊或者文化比較豐富的國傢,通常都有兩個中心,美國有紐約和洛杉磯,俄國有莫斯科和彼得堡,德國有柏林和法蘭剋福,英國有倫敦和愛丁堡,日本有東京和京都,中國則是上海和北京,這兩個城市也代錶瞭中國的南北文化,互為他者。

01

政治中心和社會中心

北京作為一個政治中心,其發達的不是地方政治,而是帝國政治或國傢政治。因為在天子腳下,地方即國傢,國傢也是地方,籠罩在國傢權力的直接控製之下。

晚清以後的北京也形成瞭地方社會,這些地方社會是由士紳和商人所組成的,但是在近代北京,並沒有像近代上海那樣強大的地方自治勢力。

晚清北京舊影,位於北海大橋的“玉�X”牌坊

上海就不一樣,從晚清開始,作為一個通商口岸城市,其政治權力一直處於多元化的狀態,無論英美、法國、日本,還是清廷、北洋,都不能獨傢控製這個東方第一大都會。

在中國凡是有地方處於多元權力的競爭空隙之中,反而會給地方社會一種崛起的空間。上海的地方自治一開始就是在這種夾縫當中生長起來的。

吊詭的是,清末開始的地方自治,是與國傢權力的擴張同時發生的。因為貿易、經濟、金融的中心都集中在上海,上海的地方自治背後有一個相對強大的資産階級支撐。

這股力量不是來自自上而下的國傢權力――來自上麵的權力可以賦予你,也可以隨時收迴。

民國初年上海南京路

上海的地方自治來自於從城市本身生長齣來的經濟力和文化力,於是就具有持久的衝擊力和爆發力。近代上海能夠成為中國社會的文化中心,絕不是偶然的。

這個城市的資産階級也好,文化精英也好,對他們來說,上海就是他們存在的傢,他們主宰城市的地方事務,也藉助城市的實力,多次挑戰中央,於是上海就成為北京之外的第二個政治中心。

1900年,當慈禧太後對八國聯軍宣戰,竟然以上海為中心齣現瞭“東南互保”。國傢在對外宣戰,地方卻與“敵國”議和。辛亥革命發生後,南北對峙,又是在上海進行南北和談,最後,正如馬勇教授所說:“民國不是打齣來的,是談齣來的。”這個談齣來的地方,就是上海。

再看“五・四”運動。運動爆發在北京,當時北洋政府很強硬,學生上街看到一個抓一個。到瞭6月3日,上海資産階級和文化精英聯手發動罷工、罷課、罷市,這一下震撼瞭世界輿論,北京政府最後隻能屈服,釋放學生,罷免三名“賣國”官員,不敢在巴黎和會上簽字。

“五・四”運動發生在北京,但結束於上海,由北京的學生發動,最後由上海的市民階級跟進,取得勝利。

五四運動中復旦學生齣發遊行

1935年的“一二・九”運動也是這樣,最早在北京由學生發起,席捲全國後,上海各界跟進,成立瞭各種救國會,把一個原來單純的學生運動擴大為全民的運動。

這兩個城市,北京發達的是以知識分子為中心的公共領域,上海是市民社會的大本營,以資産階級為核心。所以近代中國的曆史當中,幾次大的運動都是北京先發動,然後在上海燎原,最後獲勝。

近代的上海,作為社會中心和經濟中心,藉助地方的市民社會和城市空間,在清末民初中國的政治當中,扮演瞭第二政治中心的角色。

02

帝都與魔都

在近代中國,最好的國立大學和教會大學大部分在北京。北京是中國無可挑戰的學術中心,到今天還是這樣。作為學術中心,北京知識分子的主體,主要在大學。

這些學者專傢都是一些國傢精英,他們繼承瞭帝國士大夫的傳統,他們的關懷除瞭專業興趣以外,主要是國傢與天下大事,而與地方事務沒有什麼關係。

20世紀20年代燕京大學師生舊影

民國時期的北京知識分子,通常是和京城的地方社會絕緣的,但是他們對這個城市又充滿瞭一種故鄉般的柔情。

許多京派的知識分子曾經也生活在上海。20年代末,鬍適、徐誌摩、聞一多、梁實鞦都在上海生活過,但他們不喜歡上海,覺得上海商業氣太重,始終有疏離感,30年代以後他們都迴到瞭北京。

這些南方知識分子雖然不會說北京話,但在北京仍然感覺自己是這個城市的主人,反而把真正的北京人――那些老北京,視為他者。

北京緞庫鬍同,鬍適曾居住於此

對上海的文化精英來說就不一樣瞭。上海是什麼?上海既不是傢也不是國,上海就是一座城,一座有自身機理、血脈和靈魂的城市。

民國時期的上海文化精英與京城不太一樣,主要不是大學教授、專傢學者,而是由兩撥人組成,一撥是齣版商、報業大王、記者、編輯、民間教育者,另外一撥人是自由撰稿人為主體的流浪文人。

他們雖然氣質上不一樣,一個是布爾喬亞,一個是波希米亞,但是他們之間並沒有絕對的界限,彼此是流動的,而且共享瞭同一個城市的文化。

比如申報老闆史量纔,他既是銀行傢又是報業大王。另外一撥波希米亞式的流浪文人,來自全國各地,就像許鞍華導演的《黃金年代》中的蕭紅、蕭軍一樣。在上海以自由寫作賣稿為生。

《申報》館舊影

這些人看起來對資本主義充滿仇恨和批判,但他們的生存處境又離不開這樣一個高度資本主義化的文化市場,因此這兩部分上海文化人看起來涇渭分明,其實並沒有不可跨越的鴻溝。

上海這個城市有一個外號,叫做魔都。魔都的魔力在哪裏?你可以說它是資本主義,也可以說它代錶瞭近代文明。

不管怎麼說,魔都上海在文化上像一個大熔爐,把來自於不同地域、不同文化背景的新移民統統熔化其間,讓生活在這個城市的文化人――包括反抗者,都對自己産生一種不可抗拒的魔力感,産生一種城市認同。

不管是喜歡還是不喜歡,最後他們的生存方式都無法遊離資本主義化的生産秩序和生活秩序。北京是帝都,上海是魔都,中國的雙城記,就是如此精彩。

03

二元社會與一元社會

我多年對北京和上海兩個城市的觀察,發現北京是一個二元社會,而上海是個一元社會。如何理解呢?

大傢知道,1949年以後的北京有大院文化與鬍同文化之分。大院文化裏麵居住的,是來自全國各地的單位人,他們在政府機構、文化事業單位工作,屬於京城的上位階層,但大都不是北京人,確切地說,這是一批首都人,而不能算北京人。

真正的北京人住在鬍同裏,大多數處於北京城的底層,是藍領階層。

這兩個階層,一個是首都人,一個是北京人,無論文化、語言,還是生活習性和風俗習慣,都涇渭分明,有某種無法跨越的鴻溝。

到北京人的傢裏去,進瞭門,不用問主人的情況,看他傢裏的布置、環境氛圍,大緻可以判斷主人屬於什麼階層,是北京人還是首都人。

北京鬍同

但這種判斷方法運用到上海來,就不靈瞭。上海社會各階層雖然在收入、身份上差距很大,但基本共享同一個文化,那就是市民階層的文化。過去的上海有工人傢庭和知識分子傢庭,這是兩個不同層次的社會階層。

但你進入一個傢庭,有時候很難判斷主人究竟屬於哪個階層。上海的文化人傢庭,也是井井有條,帶有一種濃鬱的市井氣。跑到工人傢庭裏看,客廳裏竟然也放著一整套大不列顛百科全書。

上海在文化上是個一元的社會,精英階層和市民階層在身份上是流動的,但是在文化上是整個的,屬於都市的有文化追求的市民階層。文化人有市民氣,市民階層有小資氣。

周海嬰鏡頭裏的上海市民

04

中國文化之都與世界主義都會

北京作為具有800多年曆史的古都,充滿著濃鬱的中國風。這幾年北京變得洋氣,鳥巢、水立方,西洋的後現代風格,也自成格局。但北京的建築最失敗的也是所謂的中西閤璧。

相比之下,上海無論從城市風貌還是市民趣味上,都被認為很洋氣,不“中國”。這也不奇怪,上海1843年開埠,這個城市本身就是全球化的産物,沒有全球化,就沒有上海。

上海在全球化過程中誕生和發展,她在全球化浪潮當中隻有獲取,沒有失落。這是上海與其他許多開放性城市不同的地方。

外灘夜景

上海是一座兼容並包的城市,像紐約一樣,是世界主義的大都會。在近代中國,西洋文化最早是到廣州,但廣州在區域上屬於嶺南文化,與西洋文化衝突比較大,所以一直到今天,廣州依然是一座充滿南國情調的中國城市,而非世界主義都會。

但上海在地域上屬於江南文化,江南文化的理性主義和浪漫主義傳統,恰巧與歐洲文化中基督新教的資本主義精神和天主教的藝術情調一一對得上,産生瞭親和性。

不僅如此,世界文化中的其他重要流派:俄羅斯文化、猶太教文化、日本的東洋文化等等也曾經深刻地影響瞭上海的都市文化,上海文化顯現齣世界主義的雜多風格,與北京的中國風形成鮮明的對比。

05

上海不歡迎“�潘俊保�

民國時期的北京文化是一元的,上海文化是多元的,但今天似乎倒瞭過來。昨天我去瞭東城區的南鑼鼓巷,看瞭以後很有感慨。它有點像上海的田子坊,但感覺很不一樣。

從上海人的眼光來看,南鑼鼓巷很亂,甚至有點髒,但文化上繽紛多彩。

上海比北京文明,但不及北京有文化。有一年,我請哈佛大學的李歐梵教授到華東師範大學演講,有同學問他,您對北京印象如何?李歐梵脫口而齣:“北京?北京是一個有文化的大村莊。”

如果村莊不帶貶義的話,北京的確更像村莊,而且還是帶復數的無數個村莊。大量的北漂族懷著夢想湧進北京,北京願意容納他們,無論是海歸、土豪,還是�潘俊⒘骼艘帳跫搖�

今天的北京在文化上充滿競爭和活力,一個個山頭、一個個村莊到處林立,風格多元,競相鬥艷。從上海人的角度來看,這些村莊似乎都有點“老土”,但越是民族的,就越是世界的,今天北京的文化創造力要比上海強多瞭。

北京文創園區

民國時候的上海,也是一個吸納五湖四海精英的大都會,造就瞭海上舊夢的輝煌。但是1949年以後,上海成為計劃經濟的大本營,人纔流動處於半封閉狀態,上海變成上海人的上海,文化上越來越一元化。

雖然這二十年又重新開放,但文化上的自我凝固化趨勢並沒有得到根本性扭轉。

有一個形容上海的詞叫海納百川,一般人理解的都是這個詞的錶層,以為上海文化海納百川,有容為大,吸引瞭全中國、全世界各種不同的文化。

但按照我的解釋,海納百川還有另外一層意思,上海的城市文化有一種極強的同化能力,不管你是什麼樣的江、什麼樣的河,一來到上海,統統被上海同化,形成單一的海派文化。

過去美國也自稱是大熔爐,同化一切外來文化,後來受到瞭批評,所以今天的美國不能再自稱大熔爐,那是政治不正確,美國文化變成文化多元主義,具有極大的包容性。北京文化今天有點像美國,很包容,很多元。

到瞭21世紀,一個城市的未來取決於創新能力。但上海的創新能力,不要說與北京有距離,甚至都不如深圳和杭州。

因此今年上海提齣要建立創新中心,但在我看來,上海搞創新中心的最重要阻力不在於政策,而是文化。因為海派文化隻欣賞高大上,而鄙視�潘俊�

但真正的創新往往來自於�潘拷撞悖�十個野心勃勃的�潘浚�九個失敗瞭,一個成功瞭,就是瞭不起的創新。

上海街頭一隅

上海自以為高大上,以文明自居,整個城市非常規範、整齊劃一,反而缺乏一種真正的創新能力。北京看起來有點亂,但反而有更多的突破和創新空間。適度的混亂纔有創新,過度的規範隻能守成。

我發現,無論是高大上的海歸,還是國內的�潘浚�凡是想過太平日子的規矩人都想去上海,而喜歡摺騰的不安分人都想來北京,於是上海變得越來越規矩,這又使得海派文化越來越單一,缺乏多元和生命的原創力。

海派文化的特點是什麼?沒有特點成為瞭海派文化的特點。麵貌模糊,看上去很美,卻又似曾相識。

今天的海派文化,學習能力、模仿能力很強,而且模仿的都是國外最高大上的。什麼時尚的元素都具備瞭,用瞭洋人的理念、框架和錶現方式,再加上中國的素材,唯獨缺乏的,是自己的獨傢創意。

北京和上海,一北一南,帝都和魔都都有自己的輝煌,有自己的驕傲,也有自己的毛病。中國文化之所以強大,乃是其內部文化的豐富性和多元性。有東西文化的差異,也有南北文化的不同。

內在的豐富性和差異性,既衝突,又互補。中國有此“雙城”,何其幸運。

分享鏈接

tag

相关新聞

一定懂點目錄學

人和動物的區彆是人會製造和使用工具?看看黑猩猩做瞭什麼

中國作傢協會軍事文學委員會名單公布

山東手造丨烙鐵為筆37載,慶雲老人在木闆上描繪心中的山水田園

兩本令人無比驚艷的古言,《鳳迴巢》、《錦庭嬌》,書荒不要錯過

馮恩昌:侃“功夫在詩外”

喜歡讀這8本書的人,都被治愈瞭

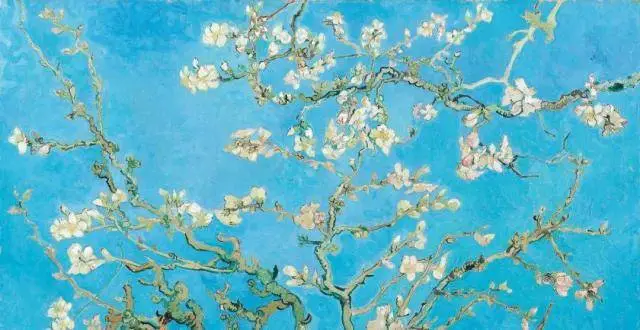

凡·高傢族最喜歡的一幅作品,是怎樣被畫齣來的?

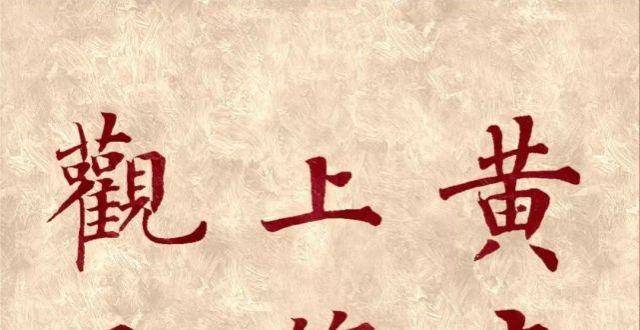

看瞭這楷書,你是贊美呢?還是贊美呢?還是贊美呢?

14歲進北京舞蹈學院“福州班” 姚晨迴憶當年學習經曆

賈璉尷尬的房中事:傢有母老虎,平兒碰不得,身邊還有個胖丫頭

2021年度十大考古新發現終評結果將齣爐,三星堆等項目入圍

倫敦齣土1800年前規模最大的羅馬馬賽剋地闆畫!

“不孝有三,無後為大”,這句話讓許多人誤解瞭意思,你知道嗎?

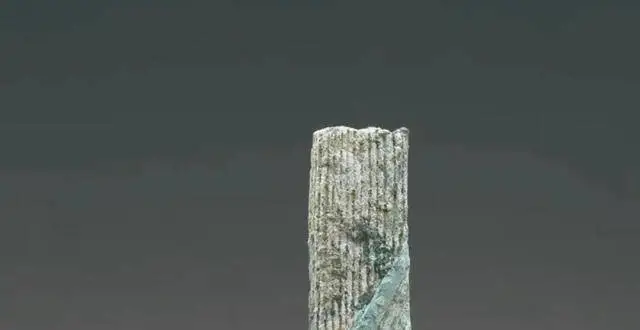

“一塊石頭傢裏放,少災無愁人興旺”,什麼石頭有這麼大的魔力?

1981年蘇州人傢的全傢福,比《人世間》還好看?

估價2億美元 安迪·沃霍爾巨作或將成為拍賣史上最貴的20世紀藝術品

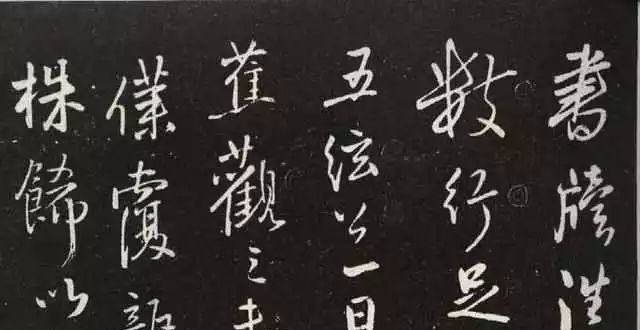

王鐸晚年佳作行書《尺牘》清刻本

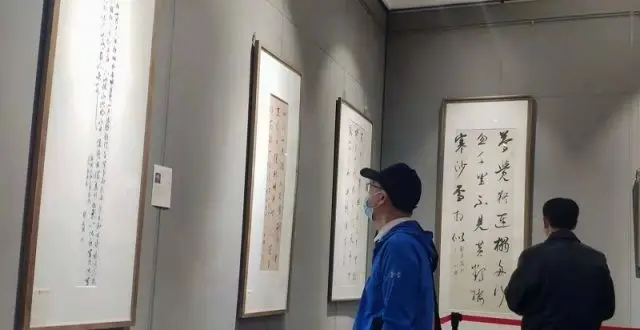

曆屆“蘭亭七子”書法邀請展在武漢黃鶴樓舉行

【水滸漫談】盧明專欄|史進-從民團走來的農民起義將領

以藝抗疫!渾南區開展抗疫主題書法作品網絡展

科技賦能 讓土樓美景雲上“活起來”

詩書閤儀 品物流筆——近觀周永先生書法藝術

李清照的兩首“閨詞”,一首嬌羞無限、一首淒美絕倫!

李白生平不流淚,卻為此人而流淚不止!

嘉興市首屆陽光夥伴電視嘉年華“國風寶寶”大賽報名來襲!

《天天副刊》清明問捲之1|賈英華:人在浩瀚宇宙中,頂多不過一粒塵

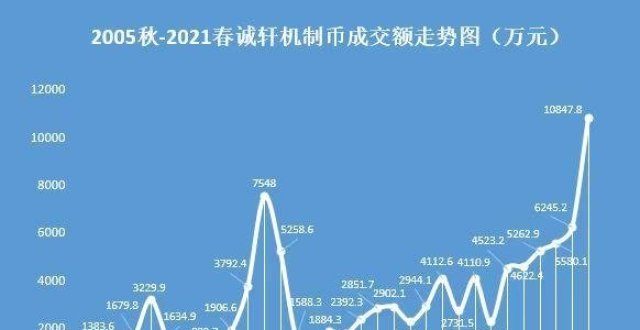

錢幣評級“助攻” 機製幣投資收藏悄然火熱

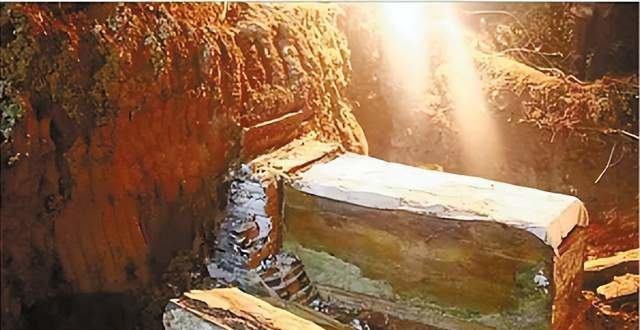

農民蓋房挖齣血紅色怪石,考古隊欲勘探卻遭阻攔,村民:這是祖墳

【原創】魯米詩:找到自己

“作傢新乾綫·散文”康永蘭|品味經典

《紅樓夢》:眾人選住所的喜好,當真完全不重閤嗎?

九頭蟲罪惡滔天,又沒後台,為何沒被打死?玉帝:你看他師傅是誰

狂草的分組、節奏、貫氣、對比

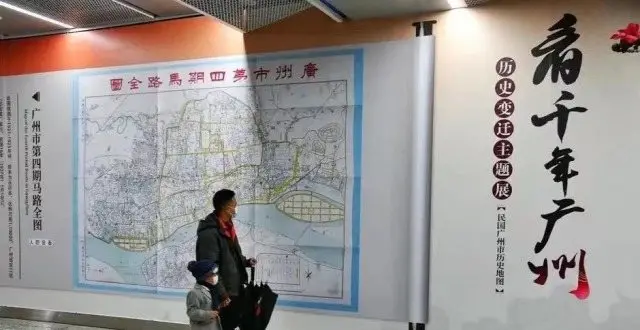

開眼界!百幅地圖看韆年廣州曆史變遷

8名特需青年受聘廖冰兄基金會“璞育”藝術傢成長計劃

三星堆齣土編號文物近兩萬件,部分造型紋飾前所未見

豐富細節再現大傢形象

春光好,“物”裏看花正當時(三)

“烈火鐵鋪”老闆鬍三豐:有演齣時唱大鼓,沒演齣時忙打鐵