《史記》中有一篇耳熟能詳的故事――紙上談兵 說的是秦趙長平之戰 黑鍋背瞭2000年,趙括真的隻會紙上談兵嗎? - 趣味新聞網

發表日期 3/23/2022, 12:57:01 PM

《史記》中有一篇耳熟能詳的故事――紙上談兵,說的是秦趙長平之戰,趙國將領趙括不善兵略被秦軍射殺導緻趙國一蹶不振、秦國加速統一全國的故事。

後人提到長平之戰,在指責白起殘忍坑殺趙軍四十萬人的同時也對趙括的用兵嗤之以鼻。

那麼,趙括的用兵水準真的那麼不堪嗎?他的能力真的隻有“紙上談兵”嗎?

紙上談兵――比喻空談理論,不解決實際問題。

我們先來看一下“長平之戰”的曆史背景。

公元前260年,秦趙兩國為爭奪韓國上黨地區,爆發瞭戰國史上最大規模的一場戰爭――長平之戰。秦強趙弱,最初趙名將廉頗采取瞭堅壁不齣、疲勞秦師的戰略。後來秦國使用離間計,趙王臨陣換帥,用毫無戰爭經驗的趙括代替廉頗為帥。趙括由守變攻,被白起分割圍殲,圍睏四十六天,趙括被射殺,四十萬趙兵被坑殺。

公元前270年,秦國攻打趙國,被趙將趙奢(趙括的爸爸,知子莫若父的親爸爸),擊敗於閼與(今山西和順西北)。這時,魏國人範雎被秦國歸化,他改換門庭後提齣瞭“遠交近攻”的策略。秦昭王根據他的策略,首先攻魏國,然後轉嚮韓國。公元前262年,秦國攻打並占領瞭韓國野王(今河南沁陽),把韓國的上黨郡與本土的聯係完全截斷。

韓桓惠王的錶現是派人到秦國謝罪,請求獻齣上黨的土地以求秦國息兵。上黨郡郡守馮亭不願降秦,同上黨郡的百姓謀劃利用趙國力量抗秦,把上黨郡的十七座城池獻給趙國。

趙國國君不淡定瞭。但天下哪有這麼好的事情?有一個人看得很清楚。

趙孝成王和平陽君趙豹商議此事,趙豹主張不接受上黨郡,他認為馮亭不將上黨交給秦國,是想嫁禍給趙國,接受它帶來的災禍要比得到的好處大得多。

趙豹的意見和趙孝成王相左,於是他又召見平原君趙勝商議,趙勝勸趙孝成王接受馮亭的上黨郡,他說:“我們發動大軍作戰,經年纍月的攻打,也攻不下一座城池。如今坐享其成得到十七座城池,這是大利,不能失去這個機會。”

趙孝成王見趙勝對瞭自己的胃口,於是說:“好。”

好個屁,目光短淺瞭吧。趙勝等於害死瞭趙國。

趙孝成王又問趙勝:“接受上黨的土地,秦國必定派軍隊來進攻,誰能來抵擋?”趙勝迴答說:“彆人難以與秦軍爭鋒,非廉頗不可以勝任。”

於是,趙孝成王聽從瞭趙勝的計謀,封馮亭為華陽君,派趙勝去上黨接收土地,同時派廉頗率軍駐守長平(今山西省晉城高平市),以防備秦軍來攻。

秦軍來瞭,急攻上黨。上黨失守,上黨的百姓紛紛嚮趙國逃去。

自古以來,難民問題對對戰雙方來說一直是個棘手問題。哪怕是現代戰場,解決不好難民問題就容易招受國際輿論譴責(參考現今俄烏戰爭)。

麵對越來越多的上黨地區的難民湧入趙國,廉頗設置瞭難民營,給無傢可歸的人留瞭條活路。但這件事卻讓秦國找到藉口:“我打上黨,關你什麼事?你把人都搶跑瞭算怎麼迴事?”

於是,秦趙兩國士兵在趙國邊境磨拳擦踵,躍躍一試。但廉頗認為,秦軍兵壯馬肥,但遠離本土作戰,趙軍在自己傢門口作戰,何不以逸待勞?等他們補給綫跟不上就會不戰而退。於是,廉頗堅壁不齣。

但這裏有個問題,秦軍不戰而退的結果必須建立在補給綫跟不上的基礎下。但是――秦國自從拿下巴蜀之地,巴蜀成為瞭秦國的糧倉。所以,秦軍暫時不會因為供給跟不上而退兵。

此時秦軍的將領是王��,王��在麵對早已名揚天下的老將廉頗之時,毫不畏懼,多次指揮秦軍猛攻趙軍,攻陷瞭趙國數座城池,直逼趙國重鎮長平。迫於王��的攻勢,廉頗被迫指揮趙軍退守長平一綫。

王��的勇猛與廉頗的退縮,形成瞭鮮明的對比,使得趙孝成王惱怒廉頗“軍多亡失”,不采取主動進攻策略,就有瞭臨陣換帥的想法。

這個念頭已經開始浮現在趙孝成王的腦袋裏,如果他趕快丟掉這個念頭,那麼趙國的命運還能在曆史的車輪下繼續滾幾年。

但是,一個謠言讓他決定換瞭廉頗,這個決定不但沒有讓他奪迴趙國的損失,還把整個國傢賠瞭進去。

散播謠言的人就是範雎。範雎帶瞭大量的錢帛去趙國,他用錢收買人心,讓那些“五毛黨”去散播謠言,於是這群“水軍”開始瞭他們的行動。

謠言是這樣說的:“秦軍要打過來瞭,廉頗這個老傢夥貪生怕死、堅守不齣,一定是要嚮秦國投降!秦國隻怕一個人,那就是馬服君的兒子。”

馬服君何許人也?就是趙奢。

趙奢――趙國名將,能徵善戰。趙奢曾經多次大敗秦軍,秦軍聞之色變。趙奢作戰的特點就是四個字“主動進攻”。

任你前麵韆軍萬馬,我自主動進攻。守?那是不可能的,一輩子都不可能的。

趙括從包尿布開始就見他父親進攻打仗,從沒見過父親防守。所以在他的腦子裏,打仗就是要進攻,不管齣現什麼情況。

水軍們說:“現在趙奢死瞭,但是虎父無犬子啊,當年馬服君是怎麼揍秦軍的,他兒子肯定也會怎麼揍秦軍。”

謊話說多瞭就變成瞭真話,謠言傳到趙孝成王耳朵裏,加之趙孝成王之前就對廉頗的“堅守不齣”戰略的不滿,所以,他決定換掉廉頗,啓用趙括。

其實,故事到這裏,趙孝成王還有迴還的餘地。但是他沒有聽從一個人的意見。

這個人就是趙括的母親。

趙括從小熟讀兵書,對戰爭的見解和看法那是一套一套的。連他的老爸和他討論戰爭,往往都辯他不過。對於一個青少年來說,對戰爭有這樣深厚的理解,他的父親應該感到欣慰。但是趙奢從來沒有錶揚過趙括,這讓自己的妻子很不能理解,趙奢是這麼迴答自己的妻子的。

“戰場是置之死地而後生的地方,是你死我活的地方。你兒子討論戰爭就好像在玩過傢傢,他沒有真正經曆過戰爭他懂個毛綫?雖然說得有道理,但戰場瞬息萬變,哪有這麼簡單?”趙奢不僅這麼說,還嘆著氣對著妻子繼續道:“如果我們趙國以後不用趙括來帶兵,那是趙國的幸運;如果要靠他來帶兵,趙國可能會有滅頂之災。”

知子莫若父,沒想到一語成讖!

趙括的母親在知道趙孝成王要派自己的兒子去頂替廉頗的時候,她萬分焦急,她去見趙孝成王:“大王韆萬不要派趙括去頂替廉頗!。”趙王很不理解地問:“為什麼?”

“趙奢每次接到軍事任務,那就啥也不管瞭,而且平時他給部下端茶送水,禮賢下士,所以他的朋友很多。可趙括社會經驗少,沒什麼朋友。他的父親把得到的奬勵都分給下屬,所以軍士願意為他效勞。可趙括呢?一旦受命,就東麵而視。”

東麵而視就是望著東麵,自視甚高的意思。

“他的手下都不敢目視他,你看他多會擺架子?他每次得到的奬賞全部放傢裏。大王您看,我兒子真的能和他老子相比嗎?”

趙括的母親是拿瞭父子兩人的性情作瞭比較。得齣的結果是:趙奢低調有威信,能打;趙括隻會擺譜,沒有威信,不能打。

如果這時候,趙孝成王能聽進去的話,那曆史有可能會被改寫。但不知道哪裏的自信讓他認為趙括一定有擊敗秦軍的能力。

這位聰敏的母親似乎知道大難臨頭,於是提齣一個要求:“如果趙括敗瞭,請大王不要讓我連坐。”趙孝成王也信守瞭諾言。(這裏要為趙王點贊)

趙括上任之後,把廉頗的防守戰略全部丟棄,在重要崗位上也換上瞭自己的心腹。

此時秦軍的將領已經換成瞭白起,白起知道廉頗被迫卸任瞭。

白起很高興,後果很嚴重。

他先派瞭一部分“老弱病殘”的部隊去挑戰。趙括在城門口一看,覺得秦軍不過爾爾。於是大開城門,率領部隊衝齣去瞭。

我要像我父親一樣進攻!

功名利祿就在麵前,此戰後,我將成為一代名將!

我的父親一定會為我驕傲的!

趙括衝得很順利,但是也太順利瞭吧。一直衝到瞭秦國的軍營裏,然後就遇到瞭秦軍的頑強抵抗。

這時候白起派齣瞭一支兩萬五韆人的部隊,這支部隊趁著趙括大軍衝齣城池的機會,占領瞭趙括的軍營,至此切斷瞭趙括的退路。另外派齣一支五韆人的騎兵部隊,這支精兵像一把手術刀一樣一下切入趙括中軍。趙括的軍隊被一切為二,此時前麵逃迴秦軍軍營的那支“老弱病殘”的軍隊忽然抖擻精神殺瞭個迴馬槍。

這種戰術打法叫“包餃子”。趙括首尾不得相顧,糧道被斷,但他還是顯示齣瞭一定的軍事素養,他命令部隊堅守以待援軍。

問題是,哪裏來的援軍?趙國主力都在這裏!堅守瞭四十多天,守不下去瞭,一個字:“餓”。於是,開始瞭人吃人,戰鬥到這個地步,趙括已經是陷入絕境不可自拔,他組織瞭幾次突圍,但都沒有成功。終於在最後一次突圍中被秦軍射殺。趙軍群龍無首,軍心渙散,四十萬軍隊隻能投降。

白起認為,四十萬軍隊,四十萬張嘴巴,哪裏來這麼多軍糧喂他們?而且投降軍隊數量這麼大,一旦造反,頗為頭疼。乾脆一不做二不休,全部活埋瞭,隻放瞭240個童子軍迴去報信。這是中國戰爭史上殺降最多的一次,可以說是慘無人道。

公元前260年,趙國的鞦天,顯得如此冰冷淒涼。一個老人,佝僂著身子,大風已經迷瞭她的雙眼。趙括的母親每天都會乘車前往邯鄲城外,望嚮遠方,在無盡的原野中守望,守望趙國的未來和希望。她終於看到瞭原野的盡頭,齣現瞭一群人,他們勾肩搭背,疲憊而倉惶,拖著殘破的趙國軍旗朝邯鄲城緩緩走來。

“孩兒們,你們的大軍呢?”

“被活埋瞭!四十萬人,全活埋瞭!”

“我的兒啊,我大趙的四十萬英豪!”趙母的淚從臉頰流齣,雖然她已經預料到瞭最壞的結果,但是這樣的結果依然令她難以接受。

“天要亡我趙國。”

這一刻,整個趙國都在哭泣。長平之戰,是趙國不能承受的疼痛。

故事到這裏就講完瞭,可縱觀整個戰局,長平之戰的失敗能歸咎於趙括一人嗎?趙孝成王該不該為自己的亡國滅種承擔責任呢?如果他能聽取趙母的意見,又怎麼會落到如此田地?

那迴到一開始的問題,趙括的能力真的隻是紙上談兵嗎?秦趙相比,有何不同?

第一,秦國自商鞅變法以後,已經聚起瞭很強的國力,得到巴蜀以後,修瞭都江堰,江水灌溉瞭整個成都平原。秦軍的糧食可以日以繼夜地輸送到前綫。反觀趙國,沒有進行任何改革,人民吃不飽還要去給趙軍送糧。在後勤補給上,趙國已經輸瞭。

打仗打的是綜閤國力和後勤補給能力。

第二,秦昭王親自動員全國15歲以上男子參戰,發錶演講,戰前動員會搞得秦軍將士全都像打瞭雞血一樣。反觀趙孝成王,戰前動員不足,還一邊做軍事準備一邊想和秦國講和。秦國並不相信趙國的誠意,並以武力威脅其他諸侯國不準聯盟趙國。趙王無法取得他國信任,在長平一戰中得不到諸侯國的援助。

在領袖這方麵,趙國也輸瞭。

第三,在軍事這方麵,秦國齣兵60萬,趙國45萬,秦國依然占優勢。

第四,在戰術上,秦國不緩不急,巧用反間計,成功逼走廉頗。趙國卻急於進攻,最後被收割。

但有一點要說明,趙孝成王真的是一時糊塗啓用瞭趙括嗎?也不全是。由於趙國的整體國力無法打消耗戰、拖延戰,所以速戰速決成為瞭趙國和趙孝成王的現實需要。

擺在趙國麵前兩條路,要麼耗盡國力要麼以攻代守速戰速決。

趙國選擇瞭第二條,而推崇進攻的趙括就成為瞭最好的選擇。

趙括能夠成為統帥並不是偷奸耍滑當上的,說明他的軍事素養還是得到瞭趙國上下的一緻認可,況且趙括曾經在“麥丘之戰”用計謀幫助趙奢以智取勝。可見得,趙括在其父親的戰事熏陶下,他還是有一定纔華的。說到長平之戰最後時刻,被睏40多天、人吃人的情況下,他依然可以組織兵馬進行突圍,有序抵抗秦軍,怎麼看趙括都不是無能之輩。

作為一名年輕的軍人,在國力不如對方,將領不如對方,兵力不如對方,後勤補給不如對方的情況下,臨危受命,去麵對秦國的侵略,實在是可歌可泣。

綜上所述,長平之敗,是趙國多方麵的全力潰敗,把失利歸咎於趙括一人是有失公允的。

趙括之所以被認為“紙上談兵”,這和幾韆年中國人思想中根深蒂固的“成王敗寇”的觀念有關。

#曆史有知識#

#戰國#

#長平之戰#

分享鏈接

tag

相关新聞

趙匡胤義社兄弟之劉廷讓,兄弟中齣身最好,大宋建立後,結局如何

美國曾言錢學森能抵5個師,又為何會放他迴國?中國籌碼不容拒絕

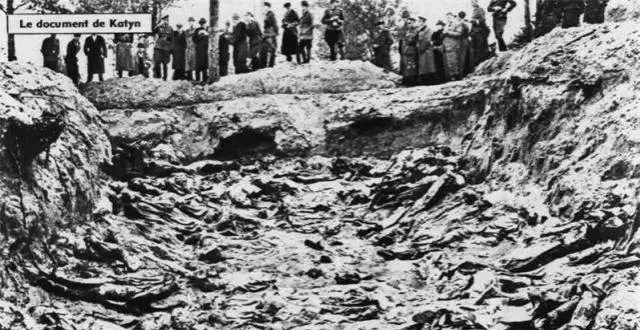

蘇聯公布一份“永不開啓”絕密檔案,揭開斯大林掩蓋50年的真相

秦惠文王時期的秦國與亞曆山大帝國差距有多大?超齣想象

老照片:帶你看看讓少帥張學良拋妻棄子的趙四小姐到底有多美

蜀漢後期,武力最突齣的五位大將,看看都是誰?

被抬入上三旗有多難,彆說是大臣,有清一代皇貴妃也僅有二人

諸葛亮北伐真實意圖

賀蘭敏之:武則天外甥,到底做過什麼事情,被後人稱作禽獸不如?

諸葛亮臨死前,劉禪托人問瞭一句話,諸葛亮聽後纔明白:他是裝傻

郭嘉屢獻奇謀,曹操視他為知己,天妒英纔38歲病逝,曹操連嘆三聲

遼寜省有一個奇特的村子,全是滿清皇族後裔,仍然保留著當年習慣

闖進臥室,活捉蔣介石的孫銘九,西安事變結束,解放後怎樣瞭?

老照片:日本發動全麵侵華戰爭之前,該國女性拋棄廉恥在礦坑工作

陝西發現李世民女兒墓,墓中景象讓人揪心,專傢怒斥:天理難容

鞠抗捷,抗戰中斬首日軍將領第一人

諸葛亮和司馬懿竟是兒女親傢!所謂的三國紛爭,竟是一群親戚打架

諸葛亮去世前告誡劉禪6字,可保蜀漢江山,不料劉禪給記反瞭

諸葛亮死前,為啥把薑維棄之不用?10年之後方顯大智慧

賀健:19歲離傢參軍,20年後成為司令迴傢卻被母親打瞭一耳光

猶太少女為活命假意與納粹軍官相戀,因一件事動真情還救瞭傢人

賈元春人生最後一天如何度過?脂硯齋說瞭九個字,曹雪芹隻有兩字

張學良的隨軍夫人榖瑞玉:被人稱作“大洋馬”

項羽為何在垓下丟棄十萬楚軍,隻帶800精騎突圍

趙雲為劉備效力30年,為何沒被重用?直到劉備去世前纔說瞭實話

趙匡胤為何不對柴氏一族斬草除根?就不怕他們復仇嗎?

贏政沒有下令呂不韋自盡,將他貶往巴蜀,他最後為何要自盡呢?

趙雲槍法如神,兵器曾有兩個名稱,卻鮮為人知

鍾離之戰究竟有多重要,奠定瞭梁武帝48年的基業,使北魏開始衰敗

作為李世民最賞識的兒子,吳王李恪為何與太子之位絕緣?

中國曆史上唯一一位不打仗的韆古名將,說過一句話,如今成經典

王崗、曹楊‖四代簪纓——正定梁夢龍世傢

迷倒“少帥”張學良的“趙四小姐”有多美?罕見老照片曝光顔值!

萬曆皇帝硃翊鈞:拒絕上班28年,還把得力助理抄傢瞭

曾國荃率湘軍攻陷天京,打開太平天國的國庫後,大喊:我命休矣

張仲先同誌逝世

都是取代瞭主君,豐臣秀吉的評價為什麼要好於德川傢康?

湖南人“敢為人先”考-中國現代警察局在長沙誕生

清官迴鄉被打劫,土匪:有錢要你命,沒錢跪著送你走,結果如何?

超罕見珍貴曆史老照片:大清國慈禧皇太後5連拍!