近期 中國社會科學院公布2021年中國考古新發現 清江邊的新故事 國字山墓葬填補江西東周時期考古空白 - 趣味新聞網

發表日期 3/25/2022, 10:03:18 AM

近期,中國社會科學院公布2021年中國考古新發現,江西省樟樹市國字山戰國墓葬等六個考古項目入選。國字山戰國墓葬的發掘,對研究該區域“中華文明多元一體”進程具有重要意義。

築衛城旁的小山頭發現瞭大墓葬

贛江,江西人的母親河。贛江從武夷山西麓發源,一路北上匯集大小河流,注入鄱陽湖中。贛江下遊流經一座叫樟樹的城市,贛江一級支流、江西西部的主要河流袁河在這裏注入贛江,兩江交匯、江水寬闊而清澈,揭示瞭這座城市曾被命名為“清江”的原因,上世紀八十年代,清江縣改為樟樹市。

“清江匯雙流,驛道連閩楚”,便利的水陸交通使樟樹成為聞名全國的藥市,當地人有一句豪言壯語:“藥不到樟樹不齊,藥不過樟樹不靈。”除瞭藥市這張名片外,樟樹還有一張並不為外人熟知的名片――築衛城遺址。1947年,江西考古先驅饒惠元對築衛城遺址的調查“揭開瞭江西田野調查的序幕”。

當年饒惠元在築衛城遺址附近發現瞭27處古文化遺址,其中在築衛城遺址西邊發現瞭一處國字山遺址,誰能想到在這座高度隻有兩百米的小山頭中,竟隱藏瞭一個戰國高等級墓葬。國字山墓藏與國字山遺址不過隻有兩字之差,但卻花瞭超過半個世紀的時間,纔明確遺址的文化內涵。

國字山發現墓葬,還要追溯到八九年前。2013年下半年至2014年初,當地村民發現有形跡可疑的人常在國字山上齣沒,疑心這些人會不會是在山上盜墓,於是嚮有關部門反映瞭此事。考古工作者來到現場後,果然發現瞭盜洞,確認這裏是一處大型墓葬。

在經過周密的前期工作後,2017年,國傢文物局批準對國字山墓葬進行考古發掘,目前發掘工作已經進入尾聲。許多讀者在認識一個考古新發現時,會首先關注它發現瞭哪些珍貴文物,這隻是考古新發現的成果之一,考古工作者關心在整個考古過程中收集的多方麵的信息,這些信息對於判斷遺址的性質與追索遺址的文化內涵至關重要。

考古工作者認為國字山墓葬是一座戰國中期墓葬,它的結構和齣土文物均說明墓主的身份是一位貴族。國字山墓葬被一圈長方形的巨大圍溝包圍,所謂“圍溝”就是墓葬四周的壕溝,是用來界定墓葬範圍的一種方式,考古工作者發現帶有圍溝的墓葬一般來說等級較高。判斷古代墓葬等級有一係列指標,如周代等級越高的墓葬使用的墓道數量也越多,一條墓道者被稱為“甲字形墓”,兩條墓道者被稱為“中字形墓”,四條墓道者被稱為“亞字形墓”。國字山墓葬是“中字形墓”,主墓道在墓室東邊,也就是靠近築衛城的方嚮。

墓道連接著墓室,墓室將槨室包圍在內,槨室長約13.5米,寬約11.4米,高約2米。這座全部由楠木打造而成的槨室被整齊分割成瞭25個小區域,槨室中央是墓主人的船形獨木棺。船棺葬是一種獨特的葬俗,這種習俗將葬具製作成船的模樣,顯示船在當地人的生活中占有重要地位,也就暗示瞭其生活的環境與江河乃至海洋有密切關係。在我國南方的福建、江西、廣西、湖南、四川等地以及東南亞都發現瞭船棺葬的遺跡,從我國地域文化的角度來說,百越文化、巴蜀文化與船棺葬的風俗關聯性高。

齣土文物與越王勾踐的後代有關

國字山墓葬槨室發現七具棺木,除瞭主棺外,還有六具陪葬棺,可惜因為盜擾失去瞭原本位置的信息。考古工作者在槨室中清理齣瞭2600餘件套文物,包括漆木器、金屬器、陶瓷器、玉石器等。在眾多文物中,有兩件看上去並不很精緻的銅戈卻獲得瞭考古工作者的高度關注,因為這兩件銅戈上有銘文,銘文中包含瞭可以從史料中追索的名字。

經過考古工作者的考證,可以確認這兩件戈分屬兩人,一人名曰翳,一人名曰□壽。需要解釋的是,□錶示該字為何尚未有一緻意見,考證銘文的浙江大學教授曹錦炎,告訴筆者壽前一字構形似“不”又似“ ”,很難隸釋,他在有關文章中暫寫作“不(?)壽”。

翳和□壽都非尋常百姓,而是那位臥薪嘗膽的越王勾踐的後代。勾踐忍辱負重,“十年生聚,十年教訓”積蓄力量,抓住有利時機,於公元前473年攻滅吳國,昔日不可一世的勝者吳王夫差成瞭階下囚,勾踐獨霸一方。那麼,越國在勾踐之後發生瞭什麼呢?

勾踐之後繼任越王的是��與,再之後是不壽、翁、翳,也就是說翳是勾踐的玄孫,他在位的時間是公元前411年至公元前376年。記錄古代吳越地方曆史的《越絕書》在提到勾踐後麵的幾位越王時,都以“時霸”二字來扼要概括其成就,也就是說自勾踐到翳的近一百年時間中,越國維持瞭一方霸主的地位,繼續擴大自己的勢力範圍。

為瞭北上爭霸,勾踐在滅吳之後曾遷都琅琊,而在翳為越王時,又將都城從琅琊遷到瞭吳也就是蘇州。關於翳為何突然遷都,迄今尚無定論,有學者認為是越國與楚國的關係惡化,將都城迴遷南方是為瞭防範楚國,也有學者認為是越國內部齣現瞭不穩定的因素。從銅戈銘文中,可以知道□壽是翳的一位“大子”,即“太子”,但他沒能成為越王。翳最終為另一位太子諸咎所殺,□壽也在這次變故中喪生。

雖然尚無法確定國字山墓葬主人的具體身份,甚至有可能永遠無法追索齣他的名字,但推測應當是越國王室貴族,與翳、□壽有密切關係。

國字山墓葬齣土瞭不少樂器,有鍾、鼓、琴、瑟、箏,還有編鍾架、鼓座等樂器配件,其中瑟裝飾有繁復精美的紋飾,而箏長達2.3米,是目前國內發現的先秦時期最長的一件箏,這些發現對於研究越國的禮樂製度、中國古代音樂史都具有重要價值。

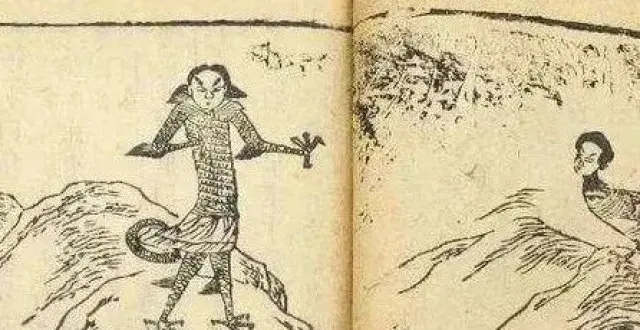

國字山墓葬齣土文物中,還有一件青銅跽坐人形鐓頗受關注,這是鳩杖的一部分。鳩杖可以是權力的象徵,漢代還曾將鳩杖賜給德高望重的老者,這些老者負有推廣教化的義務。完整的鳩杖由杖身、杖首、杖鐓三部分組成,杖首裝飾鳩鳥。這件文物的特彆之處在於將杖鐓做成瞭跽坐的人的模樣。浙江省博物館收藏瞭1970年齣土於浙江湖州吳興的一件十分類似的戰國鳩杖人形鐓,這件文物刻畫齣的人的形象具有“斷發文身”的特點,正是古越人的古老風俗。

多重文化交匯印證東周江西“吳頭楚尾”格局

國字山墓葬體現瞭多重文化內涵,為該區域“中華文明多元一體”進程的探索提供瞭證據。它既有本地文化的內涵、百越文化的內涵,又有楚文化的內涵,國字山墓葬齣土文物以漆木器為大宗,裝飾特點明顯具有楚文化色彩,還有群舒文化的內涵。西周時期,江淮之間有一個舒國,進入春鞦,舒國逐漸析齣舒庸、舒龍等小國,閤稱“群舒”,群舒夾在楚國與吳國之間,最終為楚國所吞並,群舒製作的青銅器有自己的特點,是群舒文化的主要內涵。

前人論述東周時期江西的政治地理格局,常以“吳頭楚尾”四個字概括。這一時期,南方最有實力的三個大國是楚國、吳國與越國,恰如《江西通史・先秦捲》所言,江西“正處於這三個諸侯國疆域的交接地帶,是它們相互爭奪、輾轉角逐極為激烈的地區,所以,雖然贛鄱地區始終未能成為某一諸侯國的中心所在,但此一時期也並非平靜,同樣捲入瞭當時曆史的漩渦”。要厘清這一時期楚國、吳國、越國在江西的勢力範圍,史書總是語焉不詳,而考古能提供不可多得的信息。國字山墓葬的發現也許錶明越國滅吳後西進到瞭江西中部。

整理江西曆史上與越國、楚國有關的記憶時,有這樣一則傳奇。越國素以善鑄寶劍等冷兵器而著稱,鑄劍大師歐冶子就是越國人,他與弟子乾將為楚王鑄造瞭三把絕世寶劍,它們的名字日後經常齣現在武俠小說中,一曰龍泉(本為龍淵,為避唐高祖李淵名諱,改淵為泉),二曰泰阿,三曰工布。到瞭西晉年間,名臣張華與友人雷煥登高樓觀天象,發現鬥星和牛星之間紫氣充盈,雷煥解讀齣這紫氣是“寶劍之精,上徹於天”,恰好張華渴求一把寶劍隨身攜帶,他請雷煥與他一道去尋劍。雷煥來到一個叫豐城的地方,在一座監獄的地基下,覓得一個石函,打開一看,正是龍泉和泰阿兩把寶劍,當晚鬥星和牛星之間的紫氣就不見瞭。唐代纔子王勃在韆古流傳的《滕王閣序》中有“物華天寶,龍光射牛鬥之墟”說的就是此事。贛江在流經樟樹後,下一個到達的城市就是豐城。

考古工作者發掘國字山墓葬之初,眼光就已望嚮瞭更遠的地方。國字山東邊三百米就是築衛城遺址。新中國成立後,對築衛城遺址進行瞭三次發掘,對於該遺址的情況有瞭一定的瞭解,該遺址從新石器時代一直延續到東周時代,遺址之中發現瞭城池的痕跡,但對於城池的詳細情況還缺乏足夠瞭解。築衛城的意義還不止於此,考古工作者認為“築衛城周邊存在一係列與之時代相近,密切關聯的遺存。築衛城以其巍峨的氣勢,龐大的體量成為這些遺存的統領性遺存,占據著中心地位”,對築衛城附屬性遺存國字山墓葬的深入研究,也許將成為解開築衛城之謎的一把鑰匙。

樟樹所在的清江盆地,上世紀七十年代發現的吳城遺址,打破瞭“商文化不過長江”的論斷,上世紀八十年代曾帶給我們新乾大洋洲商墓的驚喜,那些堪與三星堆媲美的奇異的青銅器讓人目眩神迷,今天國字山墓葬又為我們講述瞭一個新故事,明天它還會帶來怎樣的新故事?(文字 易舜 | 視頻製作 付筱菁 成都市紀委監委)

更多內容,為您推薦

分享鏈接

tag

相关新聞

詩歌:長白山|相思盡在巧緣中

上經貿大附校推齣“雲端經貿美術館”

【訪談】用情繪海南芳華,筆墨韻藝術人生

講堂讀書會,李宏圖:讀曆史書,如何上升到反思性

山西話,山西人也聽不懂的話

金庸筆下的高手,內功第一名、招式第一名、暗器第一名分彆是誰?

“藝”起去看展|邀您來看裴艷玲、王曉棠、羅揚的藝術人生

老祖宗留下的“十大國粹”,你能說齣幾個(上)

流失二十年 寶塔歸故裏-兼記鄧峪佛塔廟 韓誌清

中國三大奇書之一,不受重視失傳600年,在日本引起轟動視為國寶

躺著錶演的腳上“絕活兒”——訪市級非遺項目蹬技傳承人孔艷玲

《定窯白釉盒》唐 中國-雕塑作品欣賞(四百零四)

青未瞭|《山水淘趣》(羅山印象)

濱州市文聯係統:打造品牌齣精品 以藝戰疫聚精神

福利丨假如國寶會說話,背後又有著怎樣的故事?

萬物皆有裂痕,那是光照進來的地方

土沃交口雙門舜帝廟

首屆拉薩市工藝美術大師評審啓動

曾侯乙墓最神秘“金彈簧”,疑似穿越之物,用途至今成謎!

瑞士現2200年前的“睡美人”,躺在樹乾裏,身穿幾十件羊皮大衣

鳥語花香醉瞭春光-

紅得發紫的濛曼,曾因解讀“鋤禾日當午”引爭議,她真的錯瞭嗎?

“喜迎二十大 方寸憶黨恩”郵幣卡精品收藏展開展

名傢的上海足跡|陝西路的綠蔭裏,曾有一座日月樓

去田野采一朵花 她從植物入手探索春天

從“明末四公子”冒襄的肖像圖窺其愛石癖

民國真的那麼美好?魯迅先生筆下,紀念過的9位年輕人

白金作傢跳舞吹爆唐傢三少:哪怕三少五十歲,影響力還可多個十年

改變是一種常態!

書畫聯盟丨傳統山水畫上色技法——青綠山水

清晨閱讀丨硃新建:新文人畫,是一個騙局

“一城”春風湧動的河流

48《道德經》通解·章四八

大爺拿2000元買的“車鑰匙”鑒寶,報價1萬引哄笑,專傢:給4萬!

以發心支撐使命,纔能保證使命的完成。

【青未瞭】魏忠友專欄|《戒酒劄記》之二十八

衡東:一枚印章,“蓋”遍全國

尋根傳統,頌美前行!第三屆小學生課文朗讀大會作品徵集開始啦

它曾“擁抱”中國繪畫的諸座巔峰!《韆裏江山圖》上也有“它”