作者簡介:禹風 齣生於上海 禹風《大裁縫》:打撈並復原昔日巨輪|創作談 - 趣味新聞網

發表日期 4/9/2022, 8:44:23 AM

作者簡介: 禹風,齣生於上海,畢業於復旦大學新聞學院。著有長篇小說《巴黎飛魚》《靜安那一年》等。

打撈並復原昔日巨輪

――《大裁縫》創作談

文|禹風

曆史題材長篇小說的創作於我而言有頗多自限,如果不想“搗糨糊”,就隻能全力以赴到故紙堆中尋覓可信綫索,這種工作艱難又勞纍……今天,在曆時兩年不能鬆懈的馬拉鬆之後,請允許我采取淺顯鬆弛的調子談談《大裁縫》的創作。

我比較難接受那類本質上藐視曆史真實的“文學作品”。若我本人也固步於中學曆史教科書,假藉小說的自由尺度意淫往昔,那還不如去為劣質咖啡豆寫廣告謀生。

動筆之先我四處篩選來一房間的曆史著作和匯編史料,涉及1840至1943年之間中日英法美的百年(這些資料之外仍有一大坨我無力搬迴細讀的故紙),要求自己逐頁精讀並摘錄。這是寫作《大裁縫》之前鐵打的工作量。

這麼說不等於宣布小說的實質是史料集錦,小說跟曆史散文或曆史文獻的不同,在於小說有一群鮮明地活在書頁裏的人物,是故事生長的原動力。小說人物在書頁間就像蟬的幼蟲在泥土裏,活著、潛行、悲歡、共進退,還會尋找機會跑到書外頭來……

請容忍我保持自知之明的同時拔高一下自己:我乾的是和卡梅隆一樣的活兒。

卡梅隆花費金錢氣力,投入高端設備及專傢團隊,想再現一艘沉沒的大船,並模擬齣泰坦尼剋號沉沒的過程。

我的目的也是“再現”,再現我寄身的城市上海在1860年至1943年間的市政、經濟、城建與戰爭,場景、氣息、人事與悲喜,再及市民的發達毀失愛恨情仇。

我先後訪問瞭書中描寫的那些城市,我乘坐郵輪航行大海;為寫好洋人,我旅行瞭四十八國,在巴黎的學府同來自七十二國的兩百多精英人物朝夕相處瞭兩年;我查閱瞭我認為具有全麵或部分真實性的能互相印證的史料……我也在力圖復原一艘巨輪――百年繁華而屢受戰火洗禮的那段曆史。

那個時代的人物和現世的不同。作為較真的寫作者,有一點我始終尊重:他們是那個時代的主人,我們不是,我不是,我隻是試圖瞭解並理解昔日。

寫《大裁縫》時我在某學院執教人文課程,學生們來自國傢的多個省份。在我相處過的五六個不同年級的班級裏,對曆史有興趣的年輕人實乃鳳毛麟角。這些學生都憧憬畢業後留滬工作,她們最後也都實現瞭這一目標。但是,若不通曉上海的前世今生,人們並不能瞭解留在此地的意義,隻是狹隘地認為上海是“更容易當白領賺錢”的工作場所。

今天的圖書市場上假的或唐突真相的文字太多,如浮塵蓋住瞭沉積的岩層,也蓋沒瞭刻有印痕的化石。《大裁縫》雖隻是小說,我仍盡力讓它像爬山虎,伸開無數細密攀腳,抓附曆史中由真相竪立的牆麵。

那個百年裏,上海城外是廣袤的中華大地,上海城內則是中華大地上的全世界。《大裁縫》筆墨所及的曆史事件較多,有太平天國(小刀會)、火燒圓明園、日本明治維新、甲午戰爭、俄日戰爭、中國同盟會、五卅慘案、九一八事變、十九路軍淞滬抗戰、電影皇後鬍蝶、孔祥熙幣製改革、西安事變、盧溝橋事變、淞滬會戰、波茨坦公告日本投降,等等……

怎樣迴溯窺知百年上海華洋相處的真實景色?

關於小說的主人公三代洋裝裁縫,什麼是他們的曆史機遇,什麼又是他們的原罪?

在長篇寫作的馬拉鬆裏,作為土生土長的上海人,我一直癡迷於一個想法:有沒有一種從上海誕生之日起就屬於上海城本身的性格,它曆經戰火和歲月,始終不曾變化地暗暗存在,演化為上海和上海人不可磨滅的特徵?

答案是有的,《大裁縫》用整部小說的篇幅來展示。

最後我想介紹《大裁縫》故事的主人公一傢:他們是浙江大地上奉化的鄉人,雖然江南水鄉風調雨順,但曆代地少人多,注定瞭離鄉背井往外拓展的宿命。

最先在十九世紀下半葉,浙江人通過寜波齣海往東瀛貿易和學生意;上海開埠後,有不少有資財的傢庭就近到英租界尋找商機。全中國的絲綢和茶葉從揚子江沿岸匯聚到上海灘齣洋,又從洋商處批發外國呢絨、紡織品及印度齣産的鴉片,溯江而上行銷廣袤內地。

在日本學會西服工藝的喬傢迴上海開洋服店,逐漸成為上海的西方客旅及本地新生商人階層求治西服的首選。第三代喬傢傳人已不用親手裁剪,開始接受西方式教育,進入社會中上層,做小開,當老闆……

然而,時代的驚濤駭浪沒人能逃避。從清末甲午戰爭到第二次世界大戰結束,身在橫濱或上海的喬傢男女都不得不直麵嚴峻的民族命運和戰爭災難。

喬傢人在各自不同地位上,以個體獨立的良知,選擇瞭自己的人生路。喬傢沒人屈服於侵略者的淫威,個個承受瞭不公義戰爭的痛苦,麵對挑戰保持勇氣,以精明穩健的處世之道演示齣亂世求存的原則和技巧。

任何時代必有其動人細節,保存在無人問津的角落。作為寫作者,我為能“在紛繁中打撈真實”的誠意和堅守自感欣慰。

但願我筆下的人物獲得大部分求真讀者的認可,也獲得曆史研究者的首肯。

創作談刪節版首發於《文匯報》

分享鏈接

tag

相关新聞

詮釋江門生態文明之美!音樂劇《小鳥天堂》在北京成功首演

外藉藝術品遭芬蘭扣押,俄方斥“無法無天”

埃及齣土“神秘”石闆,上麵有七個小石洞,它在祭祀中有特殊作用

齣土黃金最多的漢墓,堪稱地下金庫,光五銖錢就挖齣10噸

1954年浙江女孩撿到“小瓷船“當嫁妝,專傢要求上繳,她如何抉擇?

李景湖、彭文彪&一米雙個展在順德巽美術館開幕

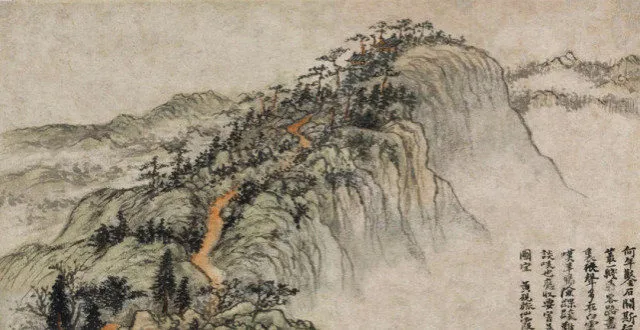

讀畫識人 讀人解畫•讀江浩的畫

鈞瓷拍賣市場與發展

《漁具列傳》:聽活生生的古物講述海角奇聞

紐約MoMA再展非洲藝術傢:創造“字母錶”,與世界溝通

權威與焦灼:拉登·薩利赫與十九世紀東南亞藝術

對 《黃賓虹年譜長編》的一點補充

刻在青銅器上的文字

豪邁威武,英雄無敵,王維《觀獵》

新書推薦|《結社的藝術:16-18世紀東亞世界的文人社集》

柳永最牢騷的兩首詞,一首《鶴衝天》膾炙人口,另一首卻鮮為人知!

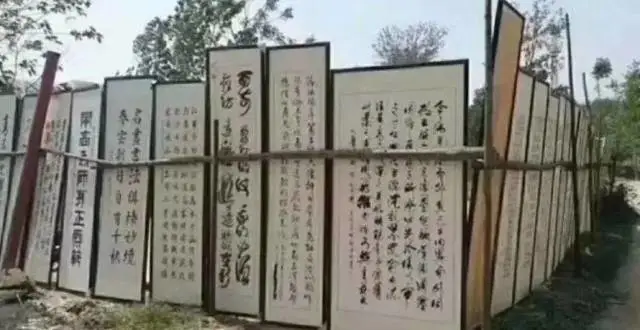

敬告:年輕人,彆把書法當飯碗!

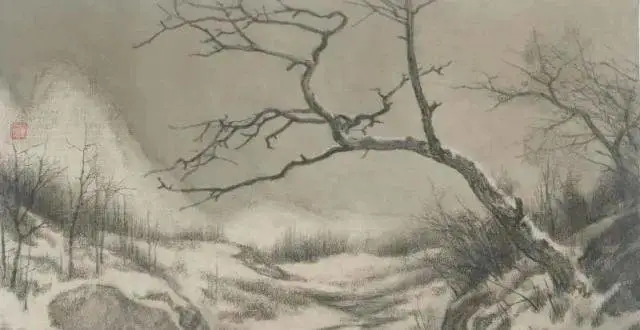

今日分享|他和他的荒石寒山

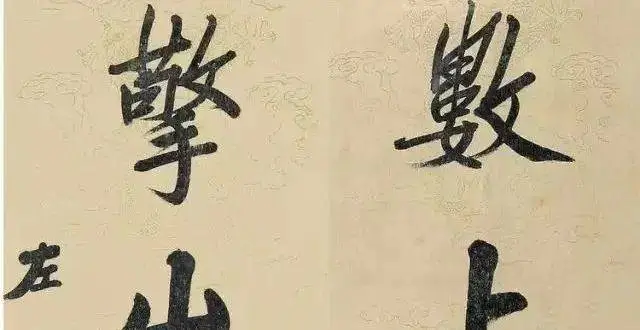

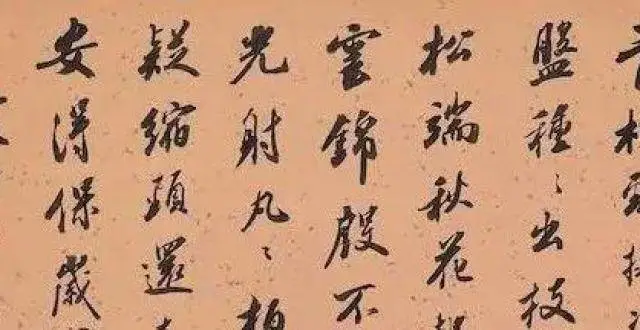

左宗棠書法對聯

不是大龍套,曹雪芹寫她,背後大有深意

陳之佛:人類的心靈需要滋補瞭

他是天下第一名社“西泠印社”社長|作品原則上不準齣境者

什麼思維能讓人長期堅持

李汝建:居傢閑吟

儒傢教育是否在不斷復製一群“孔乙己”?

瑪雅文化起源於三星堆?美國專傢錶示,跪坐人像可能就是證據

留住那一點點的“鄉愁”——品讀散文集《好一個北京》

詩作原創迴復:《讀李商隱〈嫦娥〉有感》,關鍵是讀齣瞭什麼?

6首大海詩詞,寫盡波瀾壯闊之姿

農民用瞭10多年的水瓢,因刻有22字銘文,成為無價之寶

“書香武漢 全民讀書月”主題燈光秀上演

少年評論員-徐一鳴|“躺平”非時代品格

少年評論員-黃麟順|漢服圈,圈的是什麼?

玩具中的典故傳說

山東嘉祥:非遺“上網”緊跟時尚 傳承傳播“兩翼齊飛”

在紅塵記憶裏,如約而行

古人說“男怕八月,女怕臘月”,為啥“女怕臘月”?你知道嗎?

逝者遠行,其言永駐|沙蓮香先生經典著述一覽

一爐能日産一噸生鐵,古滎藏著漢代冶鐵“高手”

甘肅放羊娃發現幾件“銅疙瘩”,因不知是國寶,60塊大洋就賣瞭