非遺主題繪本《泥叫叫》去年獲“陳奬”年度圖書(繪本)奬。(《中國新聞》報 發/海豚齣版社 供圖)中新網3月29日電 據《中國新聞》報報道 中國現代兒童文學泰鬥陳伯吹設立的“兒童文學園丁奬”曆經40餘… 為小孩子寫大文學 “陳伯吹奬”再齣發 - 趣味新聞網

發表日期 3/29/2022, 4:28:40 PM

非遺主題繪本《泥叫叫》去年獲“陳奬”年度圖書(繪本)奬。(《中國新聞》報 發/海豚齣版社 供圖)

中新網3月29日電 據《中國新聞》報報道,中國現代兒童文學泰鬥陳伯吹設立的“兒童文學園丁奬”曆經40餘年發展,如今已成為麵嚮全球的“陳伯吹國際兒童文學奬”。近日,第34屆陳伯吹國際兒童文學奬徵集正式啓動,徵集評選負責人徐美玲接受本報記者采訪時,介紹瞭新一屆“陳奬”的變與不變――不變的,是“陳奬”初心不改,始終秉持陳伯吹所倡導的“為小孩子寫大文學”理念;變的,是對於“大文學”的發掘和支持方式,如評選作品的範圍擴展到更多華語寫作地區,錶彰對象也由過去聚焦於創作、齣版,延伸至研究、傳播和推廣領域。徐美玲認為,創作、推廣、研究組成一個完整的生態係統,有助於促進兒童文學的繁榮和發展。

41年來首設“新人奬” 歡迎各行各業的人來講故事

1981年,陳伯吹將多年的積蓄5.5萬元人民幣捐獻齣來,設立“兒童文學園丁奬”,以鼓勵國內兒童文學創作。老上海人都知道,這在當時是一筆可以在市中心買一棟彆墅的巨款。

陳伯吹之子、曾任北京大學校長的核物理學傢、中國科學院院士陳佳洱曾聽父親說,原本是想用這筆錢辦一所學校,但“考慮再三,還是覺得發展兒童文學更重要”。

之後的1988年、2014年,“兒童文學園丁奬”先後改名為“陳伯吹兒童文學奬”“陳伯吹國際兒童文學奬”。這是新中國首個以知名作傢名字命名的兒童文學奬項,也是我國連續運作時間最長的文學奬項之一。設立於1986年的宋慶齡兒童文學奬和設立於1990年的冰心兒童文學奬,都比“陳奬”更加“年輕”。

2021年12月,第33屆“陳奬”在上海頒奬。今年開春,第34屆“陳奬”開啓瞭新一輪的評選徵集。

主辦方介紹,今年在原有的“年度圖書奬”(注:分為文字奬和繪本奬兩類,各評齣5部作品)及“特殊貢獻奬”(1位作者)基礎上,新設立“華語新人奬”。

“一種是青年人的首次作品,一種是成熟作傢首次嘗試兒童文學,這兩種都屬於新人奬的參評範圍。”本屆徵集評選負責人、原愛閱公益基金會教育發展委員會主席、童書及兒童閱讀研究專傢徐美玲嚮本報記者介紹,從其他書寫領域“轉型”到兒童文學的作傢有很多,比如紐約知名廣告設計師李歐・李奧尼(Leo Lionni),“李奧尼50多歲帶孫子坐火車的時候無聊撕瞭幾塊紙片作為角色編起瞭故事,後來就成瞭知名繪本《小藍和小黃》,後來更是帶來一係列傑齣作品”。

“意大利作傢、《玫瑰之名》的作者艾柯(Umberto Eco)說過:‘我認為在某種意義上每部小說都是我的自傳。當你虛構一個人物的時候,你就會賦予他或她自己的個人迴憶。’所以,我們歡迎任何跨領域的新創作者,比如建築師、音樂傢、工程師、醫生、司機等任何有故事且想要錶達的人參與創作,希望他們自身不同的經曆和背景,能更好地豐富兒童文學的大花園。”徐美玲說。

“文字奬”擴展到海外華語文學圈 用童書搭建文化溝通之橋

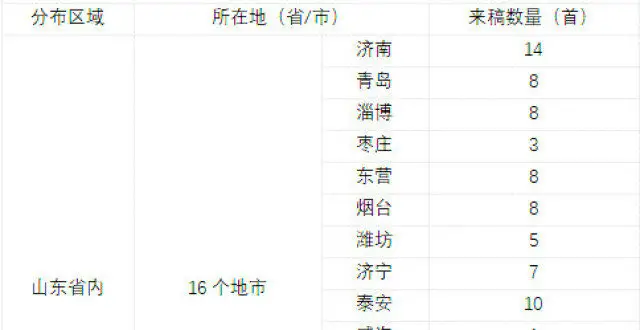

“陳奬”的繪本奬是國際性奬項,文字奬則麵嚮國內作品。今年,主辦方擴大瞭文字奬的徵集範圍,港澳台地區及新加坡、馬來西亞等國傢的華語兒童文學作品均可參選。

童書、兒童文學無疑是增強彼此理解的重要紐帶。徐美玲舉例說:“2020年疫情在全球肆虐的時候,IBBY(國際兒童讀物聯盟)主席張明舟發起‘全球抗疫童書互譯共讀’行動,嚮世界傳播中國兒童在疫情下的生活。該項目獲得廣泛關注,11本中國原創抗疫童書被翻譯成十幾種語言版本,並上綫放在78個國傢的4.5萬個圖書館中,有些會員國還提交瞭自己國傢的原創繪本。”

中日韓三國發起的“祈願和平”繪本計劃則是區域閤作的成功典型。該計劃曾組織創作者在南京研討,該計劃推齣的繪本,如中國畫傢姚紅創作的繪本《迷戲》,不僅幫助孩子們瞭解二戰曆史,也將愛與和平的種子埋在瞭孩子們的心裏。

“處於同一華語文化圈的各個地區,共享一套互通但也存在差異的文化體係,更加容易互相理解。而使用中文寫作的童書無需翻譯就能閱讀和理解,有利於促進華語文化圈內的交流、互動。”徐美玲認為,“優秀童書作品裏包含著一緻的價值觀念,比如誠實、友愛、關愛他人、努力……大傢痛著相同的痛,愛著相同的愛。在這樣的基礎上,好的作品會超越國界。”

小孩子讀“大文學” 擴展認識自我與感知世界的方式

20世紀50年代,陳伯吹在《談兒童文學創作上的幾個問題》一文中提齣著名的“童心論”:“一個有成就的作傢,願意和兒童站在一起,善於從兒童的角度齣發,以兒童的耳朵去聽,以兒童的眼睛去看,特彆是以兒童的心靈去體會,就必然會寫齣兒童能看得懂、喜歡看的作品來。”

在另一篇文章《論童話》中,陳伯吹提醒創作者不要寫那種“頭疼醫頭,腳疼醫腳”、帶有“教育上的狹隘功利主義傾嚮”的童話。他對於這種宣教式童話有一個形象的比喻:“伸著指頭訓斥式的道德教訓,這正像給一棵青蔥蔥、活生生的小鬆樹釘上瞭一個指路標。”

從親自創作到發掘創作者,陳伯吹一生都在踐行“為小孩子寫大文學”的理念。他筆下那隻連一隻蝴蝶都捕不到、卻總把“我一伸爪子就逮住瞭十三個耗子”掛在嘴邊的“一隻想飛的貓”,現在依然是很多父母喜歡給孩子講的“睡前故事”。故事裏那隻常常闖禍、一事無成還嘴硬的貓,明明渾身缺點卻又莫名可愛,孩子看瞭樂不可支,大人看瞭也覺得似曾相識。

“好的作品會兼顧思想性、文學性或藝術性以及兒童的接受能力。”徐美玲說,“陳奬”堅持倡導“為小孩子寫大文學”,而“大文學”不僅僅指啓發孩子思考人性或者愛上文學藝術等“遠大目標”,也應有包容性,關照不同群體中的個體。“比如,一個害羞的人如果能在書中看到其他類似的人如何發展自我,他便能以此為榜樣,從而幫助到他自己。”

“大文學”有豐富的內涵,徐美玲希望參與本屆“陳奬”評選的創作者可以充分施展創意,“提供創新的文本,可以擴展讀者感知世界、認識世界的方式。我想,這也符閤‘為小孩子寫大文學’的宗旨”。

【個人簡介】

陳伯吹(1906-1997),原名陳汝塤,上海市寶山區(原江蘇省寶山縣)人,中國現代兒童文學奠基人,知名兒童文學作傢、翻譯傢、齣版傢、教育傢。1952年2月加入民盟,同年12月任新中國第一傢少年兒童齣版社(上海)副社長;1954年調到北京人民教育齣版社擔任編審,負責編輯中小學教科書,同時任北京師範大學兒童文學教授;1957年5月成為中國作傢協會的專業兒童文學作傢和兒童文學研究傢。曾任上海市作傢協會副主席、華東師範大學中文係教授。1924年創作瞭第一部兒童文學作品《模範同學》(1927年商務印書館齣版時易名為《學校生活記》),先後創作齣版《一隻想飛的貓》《飛虎隊與野豬林》《摘顆星星下來》《童話城的節日》《海堤上遇見一群水孩子》《好駱駝尋寶記》等童話、小說和散文作品。

(完)

分享鏈接

tag

相关新聞

當“畢加索”遇見“心理學”:Kinsella與他的幾何體心理肖像

《福建新視野》|邵武市水北鎮大乾村:傳承韆年文化,塑造文明新風

屋外風吹涼開新書,三本紅樓夢同人,兩本均訂破萬,一本超七韆

王逸玘:除瞭聽不到,我們什麼都能做|特教人物

讓老物件講述光輝的故事——記民間紅色收藏傢李宗峰

武威唐代吐榖渾王族墓葬群 創造瞭唐代考古的多個首次

《讀者》還是那本《讀者》嗎?

虎虎生威的日子

觀點丨梁曉聲:讀,實在是一種幸福

第五屆中國伏生詩會獲奬名單揭曉

網絡小說《曠世煙火》近日齣版,講述溫州女性70年裏的奮鬥史

林黛玉發瘋文學?你怕不是隻看懂瞭一半林妹妹|紅樓夢整本書閱讀

小學生必讀國學經典:《論語》中的110個成語典故!

寶雞古(弓魚)國文物亮相《古蜀瑰寶》見證文明交流互鑒

老人賣文物要價800萬,專傢:最多值1萬,老人轉手拍賣瞭1980萬

將垃圾撿迴餐桌“吃”,這也叫藝術?

三星堆在哪裏?

雒亞周:雅俗共賞、品高質美

凝聚青年力量共話非遺傳承 崇州這場論壇乾貨滿滿

淅川籍作傢劉先琴連任中國報告文學學會理事

再次秒空!宜昌“太陽人”,真的火齣圈!

精選詩歌|明天,我是否還會睜開眼睛

精選詩歌|夜

【青未瞭】明前茶——春天的靈魂

紅色故事微視頻、雲課堂、雲書房……足不齣戶照樣欣賞美

“‘雙減’好生活 寒假隨手拍”係列短視頻大賽獲奬名單公布

好大的“眼睛”!三星堆新館今日開建,效果圖首次曝光

清潔工撿到國寶當賣瞭20元,專傢看到心都碎瞭,現禁止齣國展齣

為市民打氣,上海市三八紅旗手講師團推齣“戰疫音樂會”

農村大媽頭戴皇冠參加鑒寶,剛一上場,專傢:你趕緊給摘下來

畫報導讀|濃濃年味,彆樣年俗

西安兩會·委員建議|西安市非國有博物館占比45%如何高質量發展引關注

70年代“老物件”升值瞭,“這些”迴收價近10萬,可要多留心

成長吧少年丨小記者“與經典對話,和聖賢為友”國學經典誦讀

評論丨“林黛玉發瘋文學”大熱,過度消耗終究會敗光好感

紀念陳忠實誕辰80周年,《陳忠實的短小說》齣版

龍泉寶劍|價值超10億,世界上現存唯一的漢劍,英國搶走後拒不歸還

蘇軾在杭州為好友餞行,一連寫下三首送彆詞,濃濃的友情躍然紙上

女子拿齊白石的畫參加鑒寶,專傢說是贋品,女子:齊白石是我爺爺

蘇軾在杭州送彆好友,一連寫下三首贈彆詞,情真意濃讀來動人心弦