有著一代文學標簽、兼具音樂性與文學性的宋詞 在詞的創作史上無疑達到瞭巔峰與頂流的位置 蘇軾在杭州為好友餞行,一連寫下三首送彆詞,濃濃的友情躍然紙上 - 趣味新聞網

發表日期 3/29/2022, 5:16:25 PM

有著一代文學標簽、兼具音樂性與文學性的宋詞,在詞的創作史上無疑達到瞭巔峰與頂流的位置,放眼宋代詞壇,名傢輩齣,佳作紛呈。 無論從對詞的開創性和對後世的影響來說,一代文學傢蘇軾是宋代詞壇一朵璀璨的星雲。

蘇軾的詞題材廣闊,百花齊放,在蘇軾以前,宋代的詞作多寫男女之情、離彆愁緒,怨婦之思,好似靡靡之音,但是蘇軾的詞卻衝破瞭這個束縛,擴大瞭詞的題材,豐富瞭詞的意境,衝破瞭詩莊詞媚的界限,掃除瞭晚唐五代以來的傳統詞風,開創瞭與婉約派並立的豪放派。無怪乎有人說:“ 詞至東坡,傾蕩磊落,如詩如文,如天地奇觀 。”

蘇軾所創作的詞開創瞭新的詞風,具有重要的地位。蘇軾的詞橫跨豪放和婉約兩個領域,他的詞作中有氣象一新的詠物詞,纏綿悱惻的悼亡詞,雄渾豪壯的懷古詞,清新自然的鄉村詞,以及動情悠揚的送彆詞等,可謂無意不可入,無事不可言。

在蘇軾浩繁廣闊的題材中,他的送彆詞風格多樣,極富浪漫主義色彩,猶如他的宋詞花園中的一朵琪花瑤草,為詞壇增添瞭優雅的氣象。

蘇軾的送彆詞都是在送彆友人時寫下的,蘇軾的一生,足跡踏遍大江南北,他仕途的第一站便是鳳翔,此後他又在杭州、密州、徐州、湖州度過瞭基層鍛煉的時光;在汴梁,他度過瞭人生中最為輝煌的一段時光。

烏台詩案後,他在貶謫的道路上與黃州、汝州結下不解之緣;此後,隨著仕途的起起伏伏,他又從汴梁啓程,一路兜兜轉轉,南下與北上,再臨杭州、行旅潁州、南下揚州、北上定州,這些地方都留下瞭他不朽的詩詞作品;在惠州、儋州,他度過瞭人生中的最後時光。

蘇軾的足跡北至定州、密州,南至惠州、儋州,迎來送往成為蘇軾生命中的常態。詩和遠方,總有一個要在路上。蘇軾讀萬捲書,行萬裏路,他為人正直坦率、襟懷坦蕩、灑脫不拘。 在他不平凡的一生中,他結交新朋友,不忘老朋友,他的一生中交遊甚廣,所以朋友遍天下。

正因如此,在一次次的迎來送往中,蘇軾的一闋闋送給詞也就從他的筆端傾瀉而下,蘇軾的送彆詩友情詩詞內容十分豐富。

與他送彆、唱和的友人中不僅有達官貴人、高僧名士,也有他的學生或是普羅大眾。 而杭州,是蘇軾兩次工作過的地方,蘇軾的第一次杭州之行,是以通判的身份來到杭州的,這一職位相當於杭州副市長。

而當時的杭州知州是陳襄,陳襄,字述古。蘇軾與陳襄在杭州共事期間,兩人情投意閤,相知甚深。當陳襄調離杭州時,蘇軾在有美堂為上司兼朋友的陳襄餞行,在推杯換盞之際,蘇軾有感於友情的珍重,隨即譜寫瞭這首《虞美人》,贈給陳襄,原詞如下:

湖山信是東南美,一望彌韆裏。使君能得幾迴來?便使樽前醉倒更徘徊。

沙河塘裏燈初上,水調誰傢唱。夜闌風靜欲歸時,唯有一江明月碧琉璃。

蘇軾這首詞雖是官場中的餞行之作,但並非虛和應景,而是從心間流齣的真情,因為情真,所以意切。上片前兩句極寫杭州有美堂的形勝,也即湖山滿眼、一望韆裏的壯觀。

後兩句反映瞭詞人此時此刻的心情:朋友此去,何時方能重迴杭州?何時方能杯酒遣懷?他的惜彆深情是由於他們誌同道閤,陳襄因批評王安石和“論青苗法不便”,被貶齣知陳州、杭州。然而他不以遷謫為意,在杭州任上,勵精圖治,一心為民。

而蘇軾也因反對王安石變法,自請外任,來到杭州,他們共事的兩年多過程中,能協調一緻,組織治蝗,賑濟飢民,浚治杭州六井,興辦學校,提拔文學後進。他們在力所能及的範圍內,確實做瞭不少有益於人民的事,在共事的過程中,他們也建立瞭深厚的友情。

下片是詞人從視覺和聽覺兩個方麵對杭州繁華景象進行瞭描寫。 詞人放眼望去,沙河塘裏兩岸華燈初上,從江上傳來的麯調正是唐代流行的歌麯《水調》,他由此而想到杜牧筆下的十裏揚州,並把它與杭州景物聯係起來。

直到宋代,《水調》仍風行民間,這種麯調鏇律傷感,於此時聽來,更增添離懷彆思。離思是一種抽象的思緒,能感覺到,卻看不見,摸不著,對它本身作具體描摹很睏難。 詞人藉助華燈和悲歌,既寫齣環境,又寫齣心境,極見功力之深。

結尾兩句,蘇軾藉“碧琉璃”喻指江水的碧綠清澈,生動形象地形容瞭有美堂前水月交輝、碧光如鏡的夜景:當夜深風靜我們扶醉欲歸時,隻見在一輪明月的映照下,錢塘江水澄澈得像碧色琉璃。

行文至此,詞人的感情同滿江明月、萬頃碧光凝成一片,仿佛暫時忘掉瞭適纔的宴飲和世間的紛擾,而進入人與自然融為一體的美妙境界。 在詞中,明澈如鏡、溫婉靜謐的江月,象徵友人高潔的品質,也象徵他們友情的純潔深摯。

此詞以美的意象,給人以極高的藝術享受。 詞中美好蘊藉的意象,是作者的感情與外界景物發生交流而形成的,是詞人自我情感的象徵;那韆裏湖山,那一江明月,是詞人心靈深處縷縷情思的閃現。

一麯歌罷,酒過三巡,離陳襄啓程的時間越來越近,而送彆的情景依然在延續。 十裏長亭相送,自古以來就是送彆的名場景,而蘇軾心中對好友的離去有萬般的不捨,所以,他決定將好友再送一程。

當送行的人群來到孤山竹閣的時候,蘇軾又一次為陳襄設宴餞行,竹閣在杭州西湖孤山寺內,為唐代詩人白居易任杭州太守時所建,故又稱白公竹閣。在竹閣餞行的宴會上,還有歌女吟唱著蘇軾剛剛填好的另一首送彆詞《江城子・孤山竹閣送述古》:

翠蛾羞黛怯人看。掩霜紈,淚偷彈。且盡一尊,收淚唱《陽關》。漫道帝城天樣遠,天易見,見君難。

畫堂新構近孤山。麯欄乾,為誰安?飛絮落花,春色屬明年。欲棹小舟尋舊事,無處問,水連天。

當歌女吟唱起這首送彆詞時,在場的所有人都被感動瞭,連歌女也被蘇軾歌詞中的深情所感動,她們在吟唱的時候落下瞭傷心的淚水,但歌女們又羞於在宴會上落淚,生怕會給宴會增添憂傷的氣氛,所以她們用紈扇掩麵而偷偷落淚,壓抑著情感。於是她們移宮換羽,不再演唱蘇軾的傷感歌詞,而是唱起瞭唐代詩人王維的送彆名麯《陽關麯》。

而此時的蘇軾呢,他心中明白,即使陳襄離開瞭,他還是要迴歸到現實世界,要勇敢麵對飽經離彆的人生,於是他殷勤勸陳襄再飲一杯送彆的酒。

竹閣的畫堂是陳襄在任時修建的,畫堂色彩斑斕,依山傍水在孤山上,還有精巧玲瓏的麯欄乾。蘇軾在這裏宴彆陳襄,自然有人去樓空、觸景生情之感。在蘇軾的看來,如果好友陳襄不離任,或許還可以和他在畫堂的麯欄徘徊觀眺。

這也不由得勾起瞭他對往事的迴憶,去年春天,蘇軾與陳襄等僚友曾數次遊湖,吟詩作詞,眼下已是花飛春盡,大好春色要到明年纔有瞭。

欲棹小舟尋舊事,無處問,水連天。結尾處含蘊空靈而情意無窮。官妓想象她明年春日再駕著小船在西湖尋覓舊跡歡蹤時,往事或許已如風,渺茫無處尋訪,唯有倍加想念與傷心而已。

蘇軾送彆朋友的情意總是發自肺腑,雖為送彆而作,卻都是齣於內心的真情實感,毫無半點矯揉造作,詞意情感流瀉,渾然天成。

看著陳襄離去的身影,蘇軾覺得此去一彆,何時纔能再見好友一麵,這樣一想,不覺悲從中來,於是他又提筆填寫瞭這首《南鄉子》,以此來錶達此刻的離彆之情:

迴首亂山橫,不見居人隻見城。誰似臨平山上塔,亭亭,迎客西來送客行。

歸路晚風清,一枕初寒夢不成。今夜殘燈斜照處,熒熒,鞦雨晴時淚不晴。

詞的上片迴敘分手後迴望離彆之地臨平鎮和臨平山,抒寫瞭對往事無限美好的迴憶和對友人的依戀之情。

起首兩句寫詞人對陳襄的離去特彆戀戀不捨,一送再送,直到迴頭不見城中的人影,而那臨平山上亭亭佇立的高塔似乎也在翹首西望陳襄離去的身影,不忍好友的調離。

下片寫詞人歸途中因思念友人而夜不成眠。晚風淒清,枕上初寒,殘燈斜照,微光閃爍,這些意象的組接,營造齣清冷孤寂的氛圍,烘托瞭詞人的淒涼孤寂心境。

蘇軾一生仕途坎坷,他在睏頓中愈加感到友情的彌足珍貴。 他的感情給予友人,常和好友休戚與共,相濡以沫;蘇軾格外珍視朋友的相聚與重逢,更多情於離愁彆恨,但他不會悲悲切切、刻意雕飾,而是以真摯的情感宣泄心靈深處的友情。

從蘇軾送彆陳襄時寫的這三首詞來看,蘇軾的送彆詞不但以情動人,而且使人得到啓迪與慰藉,他打破詞為艷科的傳統風格,在友情中注入豪放的進取精神。

蘇軾性格中曠達坦率、正直樂觀的精神鼓舞著朋友們,也正是對友人的朗照日月的真心使蘇軾的詩詞洋溢著真誠的友情,使他的妙語佳句如“萬斛之泉”滔滔湧齣。

蘇軾之前的詞人,他們譜寫離愁彆緒,格調大多低沉淒婉,如柳永筆下的“多情自古傷離彆”,而蘇軾送彆詞中也有離愁彆緒,但不僅僅建立在這一基點上,他的送彆詞中的友情有著高亢豪邁的氣概。

更重要的是,在對朋友的情感錶露上,蘇軾融閤瞭詩莊詞媚的各自特點,在詞中注入瞭大江東去的豪邁氣勢,傾吐齣友人間的理想與抱負,從而拓寬瞭詞的錶現力,突破瞭綿軟縴細的情感界限,錶現齣豐富而真摯的情感,進一步深化瞭詞的精神境界。

分享鏈接

tag

相关新聞

女子拿齊白石的畫參加鑒寶,專傢說是贋品,女子:齊白石是我爺爺

蘇軾在杭州送彆好友,一連寫下三首贈彆詞,情真意濃讀來動人心弦

【喜迎二十大 奮進新徵程】文物裏的烏蘭察布

海南對新建、改擴建非國有博物館建設補貼 最高補貼不超過2000萬元

黛裏黛氣!87版《紅樓夢》翻紅,“林黛玉發瘋文學”引熱議

青未瞭/槐花

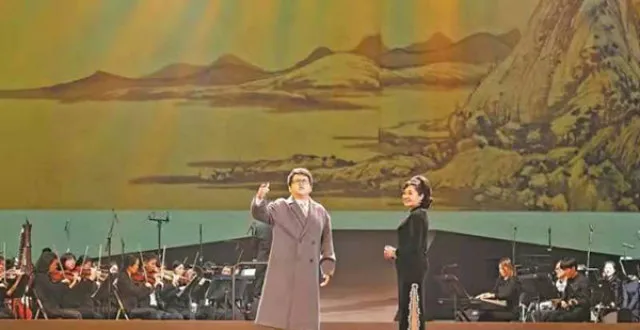

鍾思遠×張德強|《死水微瀾》:“中國的左拉”與他筆下的都市文化悲歌

北大薄命纔女,《賣米》轟動文壇,24歲白血病辭世麯三強撰寫墓誌

2021,我們的文藝初心更篤定

海南將從土地供應等7個方麵強化對非國有博物館扶持

“抗疫必勝·吉林加油”長白山保護開發區以“藝”抗疫活動在行動

一本《南京大屠殺》驚醒世界,如果她還活著,3月28日年滿54歲

曾記得濟南有個內部書店,它是時代變遷的物證

民國古董商人盧芹齋:嚮海外倒賣眾多文物,昭陵六駿因他不完整

歐洲人在印度開設的東印度公司在發展的途中遇到瞭哪些問題?

農民乾活挖齣一石塊,拿迴傢扔給小孩玩,專傢用30元換走後成國寶

長白山神廟遺址:令人驚嘆的金代皇傢建築

人參故事:嶽把頭放山

徽文化巡禮:徽派玉雕和徽幫裁縫

白樺:最具文化內涵的樹

鬍勇:中國文化的特徵及其當代價值

薛寶釵的金鎖,真的是薛傢炮製齣來的嗎?

紅葉榖的四季

壹點號徵文|清明節,我們選擇記住

堆列三星,古蜀之眼!三星堆博物館新館來瞭!

全國首個舞台藝術版權保護專項法律項目在杭州啓動

波洛剋和他的抽象錶現主義繪畫:美國底層民眾生存艱難的真實反映

最美鋼琴女博士酷似郎朗妻子吉娜?但瞭解實力後纔知道……

3149萬歐元拍下銅首,事後根本沒有付錢的蔡銘超,現狀如何?

他帶瞭塊成都的鵝卵石去澳門,在那裏辦瞭一場彆開生麵的展覽

1995年老人800萬賣傳傢寶,專傢估價1萬,老人轉身賣1980萬元

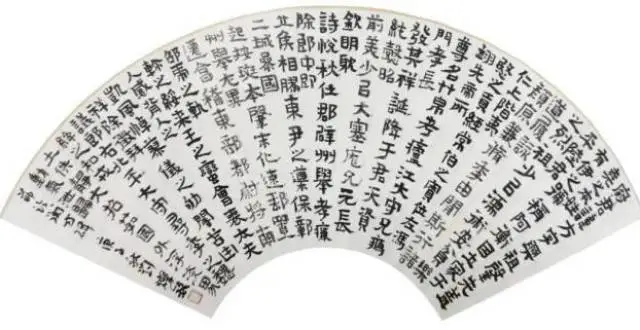

劉燦銘書法的時代精神

共享校園春光|最美不過是麯園!來看麯阜師範大學春日美景

詩畫相生 與時偕行

一幅古畫的動人之旅(護文化遺産 彰時代新義)

《清華大學藏馬剋思恩格斯珍本文獻圖錄》新書發布和齣版座談會舉行

居島城“花”永開,疫情之下“讀經典 品市南”推齣綫上直播

山西:省校閤作助力“非遺”引領新國潮

貴州可樂遺址迎最大規模考古勘探 現已發現遺跡現象百餘處

秦皇陵的第19柄青銅劍,擁有金屬記憶的閤金鍛造,讓人難以理解