不到寸徑的圓形耳環中 以絲綢為底 北京名牌“大寶”舊廠房變身文創園 詠園打造“青春版”非遺 - 趣味新聞網

發表日期 4/3/2022, 11:01:31 AM

不到寸徑的圓形耳環中,以絲綢為底,雙麵綉成韆裏江山;四方如意的盤扣,穿上兩顆珠子,就成瞭一個小小的掛飾;兩顆透明的玻璃珠,組閤成葫蘆,珠子內畫著幾竿修竹,掛在胸前,通透而又悠遠……

4月1日,北京幸福大街西側,永生巷4號,一場非遺文化和現代生活的碰撞,在全國首座非遺主題文創園區“詠園”中展開。宋代的汝瓷,清代的京劇,北方的絹人,西南的苗綉,穿越時間和空間,交匯在一起,古老技藝的傳承者,和新一代的年輕人相遇。

詠園原本是上世紀的老舊廠房,近年來,這些工業遺存,逐漸變身文創園區,成為公共文化活動的重要場所。而作為文化之都的北京,這樣的華麗轉身不在少數,詠園隻是其中之一。

曾經的“大寶”廠房改造成瞭文創園。新京報記者 王嘉寜 攝

穿越時空的非遺遊戲

2021年12月1日,詠園中,一棟百年建築中的一間工作室裏,6個00後的大學生圍桌而坐,他們身後的牆上,掛滿瞭京劇臉譜,生旦淨末醜一應俱全,他們麵前,近百個燈籠組成三麵牆壁,圍成一個光影流轉的空間,幾個身著古裝的人,正在演繹一場文物保護和非遺傳承的故事。

圍桌而坐的大學生們,手裏都有一份劇本,他們扮演不同的角色,義士、強盜、藝術傢、文物保護者,演繹文明的失落與拯救、傢國的凋零與振興,古老的悲歌,在現代光影技術中重現。這是一場集閤非遺文化、沉浸空間、劇本殺等多重元素的遊戲。

4個小時後,遊戲結束,遊戲中的年輕人走齣工作室,穿過九如樓長長的古典式走廊,把工作室門口“梨園一夢”的牌子留在身後,告彆詠園裏磚雕瓦構的建築、雕塑鏤畫的裝飾,匯入人來人往的大街,在林立的高樓中漸漸走遠。

幾個月後,在詠園工作的王思夢,還能清楚地還原當時的每一個細節,這場帶著京劇風味、有蘊含的文化傳承意味的狼人殺遊戲,是她策劃和組織的,那個小小空間裏的布局,很多也是她一點一點布置的。

4月1日,就在當初玩非遺狼人殺遊戲的房間裏,王思夢告訴記者,這間工作室,原本是為瞭邀請京劇臉譜、北京絹人等非遺的傳承人展示傳統藝術,落成之後,她就一直有這個想法,把傳統故事拿齣來,重新打造成年輕人們喜歡的形式,狼人殺就是創意之一,“現在喜歡非遺的年輕人越來越多,但很多時候,接觸非遺隻是參觀一下,或者簡單地學幾個技巧,和他們當下的生活關係不大,所以我想,非遺文化中,有那麼多故事,是不是可以轉換成當下流行的形式,所以就有瞭這個非遺狼人殺的遊戲。”

鬍同裏的北京記憶

鬍同裏的兒時記憶,手藝人們在街巷中的叫賣聲,工業化大潮中的廠房和煙囪,大都市的高樓和車流,這些都是北京,新與舊同時存在,傳統和現代相互交融,這樣的場景隨處可見,詠園就是其中一處。

全國首座非遺主題文創園區――詠園。新京報記者 王嘉寜 攝

從幸福大街和東壁街交會處,一條巷子斜斜延伸齣去,就是永生巷,沿著巷子往南,一座復古的門樓,橫跨在鋼筋水泥的大樓中間,門楣的牌匾上,寫著“詠園”兩個大字。

園區被樓房閤圍,中間的空地上,竪著一麵展闆,上麵寫著“非遺遊樂場”的字樣,北樓是一座百年建築,建於清末,最初是一所育嬰所。樓房通體青磚砌成,隻有兩層,二層的窗戶俱為拱形,百年前的印記依然鮮明。

這座古老的建築,在百年的時間裏,曆經無數變化,也記錄瞭一代代人留在這裏的記憶。

上世紀八九十年代,這個百年建築所在的院子,成為瞭知名化妝品生産廠傢三露廠的廠房,當時廣告中無處不在的“大寶天天見”,就是這個廠傢的産品。

2003年,三露廠遷址,大寶也告彆瞭幸福大街,留下空空的廠房。一直到2018年,這裏重新啓動改造,成為全國首個非遺主題的文創園區。

園區裏的傳統元素隨處可見,如牆上的二十四節氣圖畫,大樓邊上懸掛的布簾。據介紹,改造保留瞭原本的空間結構和建築,同時加入瞭傳統文化的元素,重新進行規劃和設計。記者看到,園區中心,竪立著一座“京式牌樓”,園區運營人員解釋稱,這座牌樓是按照“西四牌樓”的形製復原建設的。

2019年6月,詠園正式開園,邀請瞭多位非遺傳承人入駐,展示傳統技藝,也探索非遺文化和現代生活融閤的可能。

打通非遺的界限

詠園的北樓,是非遺傳承人們入駐的主要空間,這座百年建築,做過育嬰所,也充當過廠房,如今則是展示非遺文化的空間。

進入詠園,右手就是北樓,長長的走廊邊上,原本的房間被重新規劃,變成瞭一個個非遺空間,在這裏,每一個空間,都不止有一位非遺傳承人入駐。

走廊的中間,有兩間相鄰的工作室,工作室的名字,有一個共同的前綴“宋”,工作室有兩位非遺傳承人主理,汝瓷傳承人李可明和吳氏京綉傳承人劉曉燕。李可明的工作室中,青色的杯盤碗盞,陳列在各種形態的架子、櫃子上,每一個瓷器上都布滿開片紋,這種似乎“裂痕”的紋路,是汝瓷最典型的特徵。

青綠為主的汝瓷空間,展現著宋代民間藝術的雅緻,並且延伸到瞭隔壁的京綉展示空間裏,劉曉燕把她的工作室命名為“宋式美學空間”。她喜歡宋代藝術,不論是場景、器物、甚至是京綉作品,也都充滿瞭宋代元素。

進入劉曉燕的空間,門口的第一個櫃子上,一個金色的小支架,掛著一對京綉的耳環,耳環的鏈子很長,末端是一個圓環,仿佛仕女刺綉用的綉綳,圓環中,一張小小的絲綢上,用雙麵綉的方式,綉著一座青綠的山峰 ,山峰的形態,來自“韆裏江山圖”,這對耳環的名字,也叫“韆裏江山”。

劉曉燕把宋代的《韆裏江山圖》綉在瞭耳環上。新京報記者 周懷宗 攝

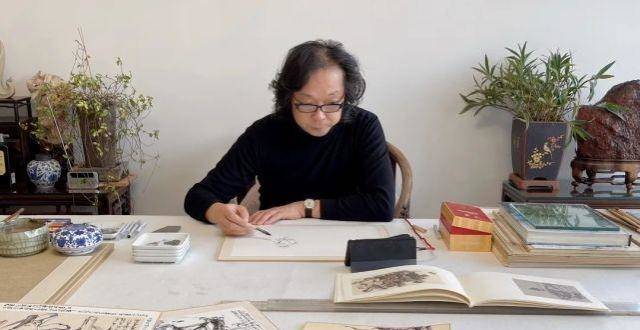

劉曉燕並非從小學習刺綉,大學時,她的專業是服裝設計,畢業後又做過遊戲插畫師,直到第一次接觸刺綉,就喜歡上瞭這個傳統的技藝,隨後拜師學藝,成為吳氏京綉的第五代傳承人。教育和從業的經曆,讓劉曉燕對流行時尚的變化更加敏感,她喜歡在傳統的技藝中,尋找那些新的錶達空間,也喜歡琢磨年輕人的喜好,比如韆裏江山的耳環,就是為喜歡漢服的年輕人設計的。

既傳統也現代的北京

將多種非遺融閤在一起,是詠園的創意之一,詠園的運營負責人告訴記者,他們在每一個獨立的空間裏,盡可能尋找那些有共通之處的非遺項目,讓傳承人們互相協作,使非遺技藝綻放齣更大的力量。

曾經舉辦非遺狼人殺的“梨園一夢”空間,就是一位京劇彩塑臉譜的傳承人,和兩位北京絹人的傳承人聯閤打理的。

空間門口,半扇屏風隔開內外,轉過屏風,迎麵的牆角,畫著一幅臉譜畫,據介紹,這是“京劇彩塑臉譜”的代錶性傳承人趙楠,用兩個臉譜形象閤成,又藉鑒瞭歐洲浮雕《追風的人》創作而成。

臉譜畫的旁邊,一條長條桌上,擺著許多精緻的絹人,這些絹人有傳統的戲麯形象,如楊貴妃、孫悟空、穆桂英等,也有現代的卡通娃娃,桌上的一個架子上,還掛著許多微型的“鳳冠”,也都是傳統手藝做成,北京絹人的傳承人金智榮告訴記者,這些“鳳冠”做起來並不難,是她們在非遺進校園、非遺進社區時經常選擇的作品,“個頭很小,做起來比較容易,而且也可以作為掛飾,挺受歡迎的。”

這些微型“鳳冠”都是手工製作而成的。新京報記者 周懷宗 攝

長條桌的另一側,整麵牆上,掛著各種京劇臉譜,和桌上的絹人遙相呼應,“絹人和京劇,有很多相通之處,比如傳統絹人的形象,不少來自戲麯,做絹人,也要會畫臉譜,也要模仿戲麯中的那些服飾道具。”

傳統的絹人手工藝品。新京報記者 周懷宗 攝

同樣相通的是,它們也都有現代化的需求,“京劇中,有現代京劇,絹人,也不局限於傳統的形象,當前有趣的故事、形象,也同樣是非遺創作的素材。”金智榮說。

生活,是活著的文化

一代代傳承的技藝,韆百年沉澱的文化,記錄著人們古老的生活經驗和文化成就。然而,在劇烈現代化的過程中,傳統生活方式漸漸遠去,那些和傳統生活息息相關的文化和技藝,又該何去何從?

“非遺傳統活化最大的難題,是它和生活的脫節,”著名民俗學者、北京民俗學會會長高巍說,“比如一個小玩具,絹人也好,絨花也好,兔爺也好,它們不光是一個個形象,而是過去一代代孩子們童年的記憶,是精神的寄托,也是傳統價值所係,這也是它最重要的東西,失去瞭精神、價值寄托的意義,充其量也就是個玩具。”

百姓日用即為道,文化亦如是。“鮮活的文化,總是和日常生活聯係在一起的,所以,如何纔能把脫離日常生活的非遺傳統,重新和生活連接起來,是非遺推廣最難的地方。”高巍說。

這樣的嘗試,也是詠園的傳承人們所追求的。在九如樓這個百年建築的最後一間非遺空間中,盤扣技藝的傳承人鬍玲,也在尋找著一個連通過去與現在的橋梁。

4月2日,盤扣非遺傳承人鬍玲正在工作室裏製作盤扣小飾品。新京報記者 王嘉寜 攝

盤扣,原本是傳統和時代人們衣服上的扣子,在缺乏塑料、金屬扣子的古代,人們將製衣的邊角料再次利用,用結繩技巧編製成扣子,是衣食住行中再普通不過的物品。但在工業時代,這種手工製品,離大多數人的生活已經很遠。

鬍玲畢業於清華大學美術學院服裝設計專業,是一位80後的設計師,她告訴記者,她的母親、姥姥都是盤扣的巧手,也都是非遺傳承人,到瞭她這一代,已經是第四代。和上一輩人們的傳承不同,鬍玲一直在尋找傳統技藝新的用途,她的空間名為“萬物皆可盤”,把盤扣當下流行的舊物改造結閤,改造成各種小飾品。

在“萬物皆可盤”空間,非遺傳承人鬍玲,把傳統的“四方如意”盤扣變成瞭小掛飾。新京報記者 周懷宗 攝

在鬍玲的工作室裏,有一對漢字盤扣,鬍玲用一根處理過的布條,編成“北京”兩個字,中間用盤扣連接,既是一對傳統的盤扣,也是一個裝飾品,“傳統的盤扣,用的就是各種邊角布料,隻是有一些特殊的處理技巧而已,當下生活中,舊衣服大多扔掉瞭,稍加處理,就可以編成各種手工藝品,裝飾品。”鬍玲說。

鬍玲用盤扣製成的漢字。新京報記者 周懷宗 攝

傳統的盤扣技藝和流行的舊物改造結閤起來,成為這個工作室吸引年輕人的創新活動。新京報記者 周懷宗 攝

被重新發現的傳統

式微的文化需要重振,隱去的傳統等待發現,而遍布現代都市的文化場所,無疑是最閤適的地方。

“當傳統的技藝和文化,和現代社會重新組閤、重新聯係起來的時候,非遺也就有活化的基礎,而這需要付齣更多的努力,不僅去傳承技藝,更要發現和講述技藝背後的文化。”高巍說。

和劉曉燕、鬍玲一樣,來自比利時的設計師Jehenne de Biolley也是一位發現者和講述者,Jehenne de Biolley中文名翠翠,在中國定居已有20多年,她不是非遺的傳承人,但卻同樣瞭解和鍾愛非遺文化。她告訴記者,年輕時迷上非遺,去過全球很多國傢,第一次來到中國時,就覺得這裏就是她想要尋找的。不久之後,她定居中國,發現和學習那些古老的技藝,尋找技藝背後的故事。

翠翠的工作室裏,陳列著許多苗綉作品,是她從貴州的大山裏找到的,“在那裏,我發現人們自己做衣服,不僅是為瞭獲得衣服,更有一種特彆莊重和深遠的儀式感,他們刺綉時唱的‘古歌’,就像《荷馬史詩》一樣,記錄瞭他們的曆史和文化。”翠翠說。

比利時設計師翠翠,把苗族“古歌”翻譯成英文後,印在絲綢襯衫上。新京報記者 周懷宗 攝

為此,翠翠特意把苗族古歌譯成英文,印在她自己設計的衣服上,掛在工作室裏,絲綢的襯衫上,遍布英文“古歌”,唯有胸前,用中文印著“苗族史詩”幾個字。

翠翠覺得,這些傳承悠久的文化,應該被更多人知道,應該走齣大山,走進都市人的生活中,更應該走嚮世界,把“中國故事”告訴更多人。

建設文化之城,在街巷間遇見非遺

詠園是首座非遺主題文創園區,但在北京,融閤瞭傳統非遺的文創園區不止詠園。以幸福大街所在的東城區為例,數據顯示,全區共有文化産業園區42處,總麵積超過73.36萬平方米。其中,60%以上的文化産業園,是由老舊廠房改造而成。

隆福寺、花園鬍同、東四大街……遍布大街小巷的文創園,或許在不經意間,就會和這裏的居民、遊人們相遇。

4月2日,詠園酒吧外的休息區,人們在享受著美好時光。新京報記者 王嘉寜 攝

和傳統的非遺進校園、非遺進社區不同,進駐文創園的非遺,有瞭更穩定和長久的展示空間,劉曉燕告訴記者,在以往,他們的工作室,多數就在自己傢裏,或者老師的傢裏,隻有參加活動時,纔會和外界有短暫的交匯。而當他們入駐固定的空間,尤其這些空間融入社會空間時,傳統文化和現代生活的交融,就會更多、更常態。

生活創造文化,而文化也在改變生活,改變城市,據介紹,近年來,東城區不但成為瞭全國老舊廠房轉型發展文化産業地區中,最聚集和最具典型示範意義的區域之一,也在不斷推進城市文化空間的建設。據瞭解,諸多文化産業園區,都會麵嚮周邊社區,開放公共文化空間,並舉辦多種公共文化服務活動,讓居民更多參與其中,打通公共文化服務的“最後一公裏”。

“近些年來,各地建設瞭很多文化園區,其中許多園區,都有非遺文化的展示和推廣功能,”高巍說,但如何真正讓園區成為非遺傳承和推廣的有效力量,仍需要更多的探索。

“從能否活化的角度看,非遺也可以分為幾種,一種是在現代生活中仍舊活躍的,這種幾乎不需要保護,因為它本身就是有活力的。一種是很難再和現代生活産生聯係的,這種就需要保護起來,比如說通過政府和社會的幫助,把技藝傳承下來,或者保存起來,供以後的人瞭解、研究。還有一種兼具兩者特點,既有現代價值,又缺乏推廣普及的能力,這時候就需要更多的力量,幫助它們把它們推到更多人麵前,”高巍說,“文化園區,對後兩者,其實都是有意義的,那些確實難以活化的,有瞭保存和展示的地方,那些可以活化的,也有瞭和日常生活接觸的環境。”

新京報記者 周懷宗 景如月 攝影記者 王嘉寜

編輯 唐崢 校對 張彥君

分享鏈接

tag

相关新聞

小提琴好學嗎?看完你還想學嗎?

菜根譚:有本事的人,都能在逆境中自我救贖

風箏,最美春日詩詞

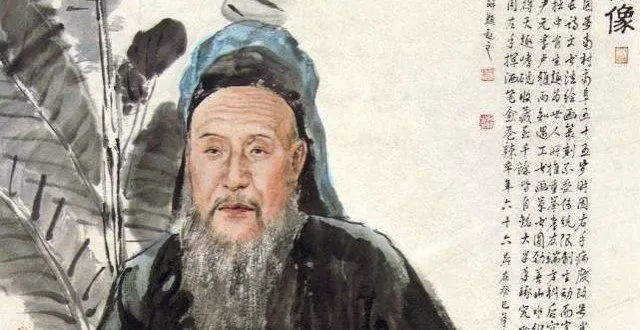

揚州八怪題詠芒稻閘官的“老漁圖”(揚州江都)

盜墓賊的“祖師爺”,挖200座墓賺5億,行刑前:我知道秦陵入口

一周觀展指南|俠骨文心共書香——金庸武俠經典作品專題展

文明起源・龍山時代的古城與墓葬

強推5本網絡仙俠小說,不拘一格,各顯神通,令讀者愛不釋手

絕交信流齣!沒當上副會長就絕交:這種想法普遍存在,敢說的不多

2019年秦漢考古研究綜述

全球華人“雲”聚故裏拜軒轅!壬寅年黃帝故裏拜祖大典4月3日舉行

全球首演!《舞蹈風暴》冠軍鬍瀋員獨舞舞劇即將在光明上演!

難怪菩提傳授悟空法術前,要用戒尺打他三下,你看他是為瞭提防誰

長沙這個“網紅”建築,被網友吐槽像“姨媽巾”,走進去是視覺盛宴

原創|蔡相龍:“東風何必催花朵?多少春光在綠苔”詩小輯

菊花一角,值得收藏嗎?

畫意韆般詩有境,詩情萬丈畫無疆——濛建華原創律絕十首

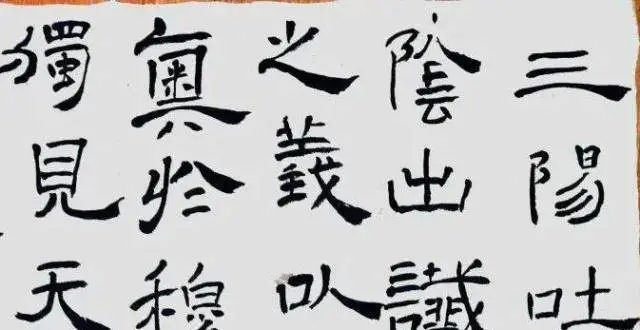

書法定課|在強弱的調節中練習覺知力

守默,然後知平日之言躁

廣州南越國宮署遺址齣土瓦當專題展開展

“以藝抗疫”——主題書法佳作

爭創“東亞文化之都”│新冠疫情睏不住 濰坊非遺走齣來

交瞭3000元報名費,去上鑒寶節目,價值500萬

古人告誡:“寜惹武鬆,莫惹林衝”何意?為人處世的智慧值得藉鑒

走進鬍國紅的藝術世界,漆畫與油畫交響

小長假在杭州觀展 防疫指南和預約攻略都在這裏

嘉定籍著名畫傢汪傢芳有“畫”說

1973年的蘇州老照片

清華大學圖書館發布甄選書單,這5本商務好書,你入手瞭嗎?

1957年的甘肅蘭州老照片

王剛砸瞭價值2億的“甜白釉壓手杯”,多年後,王剛:不值兩個億

春風十年丨周思成:《大漢之怒》《隳三都》的寫作,是我享受曆史的一種過程

翠柳街|丁東亞:在摯愛與自省中埋首人間

詩空間|張二棍:忽有憶(12首)

宋江至死沒察覺:最可怕的人,就隱藏在自己身邊,李逵被冤殺瞭

當代藝術傢張建武先生被加拿大維多利亞皇傢藝術學院聘為院士

10部重點劇目,帶你感受舞台的魅力丨大戲看北京