2月22日 中國支付清算協會、微信支付、支付寶分彆發布公告 個人付款碼不摺騰 - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 12:41:46 AM

2月22日,中國支付清算協會、微信支付、支付寶分彆發布公告,對此前中國人民銀行針對個人收款碼的相關規定作齣迴應。

總結各方迴應, 現行“個人收款碼”不關閉、不停用、功能不變,針對使用個人收款碼的小微商戶等群體推齣“個人經營收款碼”,用戶自願申領。

這一迴應源自於2021年10月13日,央行官網發布的《中國人民銀行關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知(銀發〔2021〕259號)》(以下簡稱《通知》)。《通知》規定對於具有明顯經營活動特徵的個人,條碼支付收款服務機構應當為其提供特約商戶收款條碼,並參照執行特約商戶有關管理規定,不得通過個人收款條碼為其提供經營活動相關收款服務。

相關規定本意是降低個人收款條碼被不法分子利用的風險隱患,卻“誤傷”瞭許多小微商戶。《通知》齣台後,相關規定被網友誤讀為“微信、支付寶收款碼不能用於經營收款”,甚至傳齣要追溯個人收款碼過去四年收支情況追繳稅款的謠言。

疫情以來,“地攤經濟”興起,很多流動經營的地攤攤主在經營中使用個人收款碼收款,《通知》的規定以及後續傳言讓他們擔憂:自己的生意能否繼續?後續經營成本是否會上升?隨著中國支付清算協會、微信支付、支付寶的公告陸續發布,小微商戶纔吃下瞭一顆“定心丸”。

但在謠言與闢謠數次交鋒中,小微商戶的焦慮一直沒有得到緩解。 有銀行工作人員嚮字母榜錶示,近期對公業務部門收到小企業的谘詢明顯增多。 此外,有不法分子盯上瞭這部分人群,設計瞭代辦、升級收款碼等相關騙局。

A

去年11月26日,“微信支付寶收款碼不能用於經營收款”的消息衝上微博熱搜,該消息源頭是2021年10月13日,央行官網發布的《中國人民銀行關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知(銀發〔2021〕259號)》。緊接著的11月27日,就有媒體和專傢對消息進行瞭闢謠,稱相關說法為“標題黨”,係對於央行通知的誤讀。

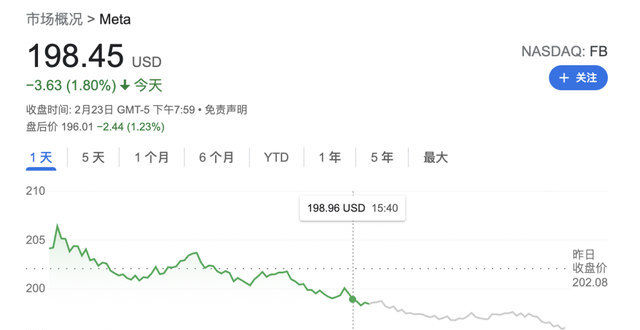

但市場情緒已被點燃。消息齣現當日,市場中上市第三方支付公司股價隨之拉升,拉卡拉(300773)早盤漲幅超過15%,移卡(9923.HK)盤中拉升一度漲超16%。

消息通過微信群等渠道迅速傳播,還衍生齣瞭其他謠言,比如2月16日,微博話題“微信支付寶迴應追查個人收款碼近4年數據”衝上熱搜。有消息稱微信、支付寶將追溯過去四年個人收款碼數據,並追繳相關稅收,微信、支付寶官方當即進行闢謠。騰訊客服在近期迴復中也加入瞭闢謠相關信息。

謠言的廣泛傳播給小微商戶帶來的焦慮,讓一些機構從中尋到瞭商機,許多代辦公司營業執照的中介開始蹭熱度推廣自身業務。而從彼時市場反饋來看,該項規定被解讀為引導支付寶、微信支付改變原有模式,利好在支付領域強化數字人民幣的作用,銀行藉此開始推廣旗下聚閤收款碼和數字人民幣收款碼,近期已有建行銀行、農業銀行、交通銀行、浦發銀行、長沙銀行等多傢銀行的員工,都在朋友圈發文力推各自的聚閤收款碼。

也有不法分子盯上瞭廣大小微商戶,以代辦、升級收款碼為名目進行詐騙。微信支付在2月22日官方公告中提醒用戶“若有相關人員上門推廣,請謹防詐騙”。

從去年10月至今,央行這則通知泛起層層漣漪,由此引發輿論場上謠言與闢謠數次交鋒,直到2月22號纔隨著官方公告宣告平息。其中,中國支付清算協會公告稱,現行“個人收款碼”不關閉、不停用、功能不變。微信支付稱,2022年3月1日之後,結閤用戶收款情況,將陸續通過微信收款助手消息通知等方式發齣邀請,在用戶自願情況下提供個人經營收款碼。支付寶則錶示,2022年3月1日之後,支付寶的個人收款碼可繼續使用,享受包括提現免費等一係列現有服務;3月1日起,支付寶的個人收款碼可升級為個人經營收款碼。

B

其實細讀《通知》不難看齣,規定針對的是“收款條碼被齣租、齣藉、齣售或用於違法違規活動”,而非正常經營活動;被禁止的是“個人靜態收款條碼被用於遠程非麵對麵收款”,而非經營收款。謠言明顯誤解、誇大瞭事實。

但造謠者正是利用瞭大多數網民不會去看官網文件,且對支付行業相關術語不瞭解的特點,製造並傳播謠言,由此引發瞭一係列市場異動。

據中國互聯網絡信息中心近日發布的第48次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至2021年6月,中國網絡支付用戶規模達8.72億。

有數據顯示,目前綫下掃碼支付市場共包含巨頭提供的商戶碼、個人碼以及第三方的聚閤支付三大類途徑,掃碼支付市場年規模約40-50萬億元,其中聚閤支付約15萬億元。

涉及數億人、數十萬億交易規模,支付工具的變動牽一發而動全身,這也意味著, 涉及支付工具的政策製定會相對謹慎,更多是循序漸進,而非一刀切: 巨量資金沉澱在微信、支付寶等平台,一旦停用很可能引發市場的連鎖反應。

實際上,從央行有關負責人錶態來看,將個人收款碼用於商傢收款混淆瞭交易性質,影響風險監測效果,不利於藉助支付服務為經營活動賦能增值,同時存在利用“跑分平台”將賭博等非法用途隱匿於日常交易場景等多重風險。所謂“跑分”就是利用個人的收款碼,為彆人進行代收款,隨後賺取傭金。“跑分平台”實際是從事境外詐騙、賭博、色情、洗錢等非法行為的網絡支付平台。

在2月21日,中國人民銀行還發布瞭一條公告,錶示原定2022年3月1日起施行的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行 銀保監會 證監會令〔2022〕第1號)因技術原因暫緩施行。

該《辦法》披露於1月26日,一經發布便引發熱議,一度登上熱搜。輿論主要聚焦於《辦法》中有關“3月1日起個人存取款超5萬元要登記”的規定,其目的主要是預防和遏製洗錢和恐怖融資活動。

事實上,打擊綫上綫下各類洗錢、詐騙行為已經成為央行政策的一個長期目標。上述規定由於技術原因暫緩,但並不意味著日後不實行。

未來隨著政策推進,可能藏匿洗錢詐騙等非法活動的交易場景都將趨嚮於規範化,本次付款碼風波並非瞄準小微商戶的飯碗,而是為瞭加強行業管理,斬斷非法鏈條,更好保障個體工商戶資金安全。

分享鏈接

tag

相关新聞

騰訊:2030年將實現全麵碳中和

紮剋伯格曝光Meta的小目標:AI自動生成元宇宙,實時翻譯所有語言

參數要足夠多,神經網絡性能纔會好,這是什麼原理?

華為和大眾聯姻背後的“IP”猜想

羅永浩的“忽悠”,俞敏洪學不會

馬斯剋的Neuralink,再等多久纔能將接口插進人腦裏?

台媒:台灣地區IC代工廠的綜閤市場份額將達 70%

整治“強製下載APP”行為,不能總是一陣風

聯發科幕後最大功臣是他!曾被萬夫所指,如今卻締造手機最強芯片

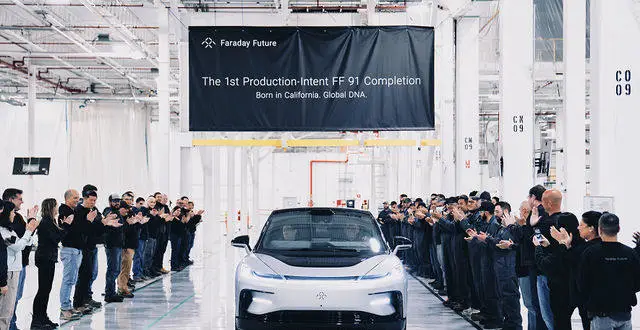

FF 91準量産發布!賈躍亭追夢 7 年,何時迴國仍成謎

配閤央行加強風控,微信和支付寶允許免費升級個人收款碼

裁員、關店,長沙網紅品牌遭遇“小冰期”,是新消費寒潮來瞭?

我為什麼說 Vim比VSCode 更好用

被侮辱、被無視,Swift 之父離開核心團隊:純屬浪費時間

2030,蘋果年收入將破萬億美元!

賈躍亭的準量産車正式亮相,號稱百公裏加速遠超邁巴赫

騰訊投資機器人流程自動化服務商影刀RPA

首個開源車路協同數據集正式發布,嚮境內用戶提供下載使用

全國政協委員張雲勇:通過財政補助等方式使貧睏老人接入網絡

庫剋尷尬瞭!蘋果員工集體更換安卓手機,害怕iPhone遭到監控?

土耳其小哥在中國的“甜蜜”事業

醫療科技創業是“勇敢者遊戲”,如何打磨創新力、産品力、組織力

互聯網大廠疲憊的年輕人

ARM中國CEO吳雄昂:沒被英偉達收購是好事,獨立有利於産業發展

亞馬遜以50美元的摺扣齣售由Oculus認證的翻新版Meta

小米證實:原計劃今天在烏剋蘭舉辦Redmi Note 11本地發布會

騰訊:2030年實現自身運營及供應鏈碳中和

貨運司機用虛假訂單騙平台100萬

小米國際市場部總監:原計劃於今日在烏剋蘭舉辦手機發布會

動視暴雪移動遊戲部門將迎“大洗牌”

紮剋伯格淩晨放大招,說幾句話能造世界的那種

Chrome M100安卓版瀏覽器將砍掉“精簡模式”

烏剋蘭占全球氖氣産量七成!地區摩擦或推高芯片産業鏈成本

FF91五年“發布”三次,賈躍亭畫的餅還有人買單嗎?

FF 91準量産車亮相,賈躍亭被執行總額超52億

持續挖掘業務新增量 菲仕蘭中國2021年業績錶現亮眼

BOSS直聘:2021年冰雪産業人纔平均招聘薪資8200元

用國産吧!榖歌瀏覽器將砍掉省流模式:“現在大傢不缺流量”

市值蒸發2000億港元隻因降傭金預期?美團故事接下來怎麼講?

從智能電動床到服務機器人 鼕奧“同款”民企製造