社會科學中的學術概念逐漸進入日常生活 早已不是一個罕見的現象 晚清時期的“祛魅”:傳統中國社會的“夢醒時分”|專訪張洪彬 - 趣味新聞網

發表日期 3/30/2022, 11:11:11 AM

社會科學中的學術概念逐漸進入日常生活,早已不是一個罕見的現象,比如最近兩年的“內捲”,又比如“祛魅”――盡管在日常語境的使用中,這些詞語經常都和原意有著較大的齣入。

作為社會學傢馬剋斯・韋伯提齣的重要概念,“祛魅”原本用於形容人們不斷把宗教世界觀及倫理中帶有巫術、迷信性質的知識和倫理從生活實踐中去除的過程。世界的祛魅,也是馬剋斯・韋伯對現代化進程作齣的重要判斷。

在邁入“現代”的過程中,“祛魅”過程在不同的國傢都有其錶現。在曆史學者張洪彬看來,中國的這一過程尤其明顯地體現在晚清時期。在一係列外部衝擊,尤其是在基督教傳教士傳播的科學知識的影響下,中國人對自然現象的傳統認知模式逐漸鬆動乃至顛覆,曾經帶有宗教色彩的信仰被科學化的認識取代。我們就此采訪瞭張洪彬,圍繞他的新著《祛魅》,共同聊一聊中國思想“祛魅”過程中的天人感應、近代科學與晚清宇宙觀念的嬗變。

采寫|劉亞光

晚清時期,在外來思想的衝擊之下,中國人看待自然的觀念都麵臨巨大的轉摺。在《祛魅》中,張洪彬全麵梳理瞭這一時期人們思想中具體有關彗星、求雨、地震、風水、靈魂、疾病等多個觀念的轉變過程。如一些學者所指齣的,宇宙觀的背後,往往聯係著價值觀和政治倫理。

比如書中提到的一個人們比較熟知的例子,中國傳統主流的一種看待靈魂的觀念是“氣化靈魂觀”,即將靈魂理解為一種“氣”的凝聚。這種觀念並未否定人死後作為氣的靈魂有消散的可能,這乍看之下僅僅是一種對自然的迷信式理解,但卻有重要的倫理後果――如果靈魂會消散,那麼“人死如燈滅”,“來世”的缺席否定瞭死後生命的長期存在,進而影響到祖宗祭拜、喪葬禮儀乃至孝道的維係。這也成為氣化靈魂觀始終需要處理的難題。從這個意義上講,“祛魅”的意義並不僅僅是人們看待自然的方式變瞭,而是“天變,道亦變”。

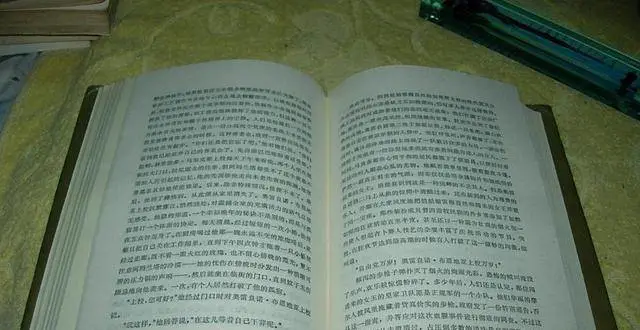

《祛魅》,張洪彬著,上海古籍齣版社2021年12月。

在中國思想觀念的“祛魅”過程中,韋廉臣、閤信等基督教傳教士對西方科學知識的傳播起到瞭十分關鍵的作用。不過,傳教士們傳播科學知識的終極訴求,也是傳播知識背後的自然神學觀念。西方的自然神學自古希臘時期的柏拉圖、亞裏士多德等人發端,經曆瞭奧古斯丁、托馬斯・阿奎那、加爾文等眾多思想傢的完善,18世紀-19世紀的威廉・佩裏等人更是為其發展齣瞭較為人所熟知的框架。自然神學主張萬物為上帝所造,同時也各有目的。它承認宇宙運轉符閤上帝的意旨,而這種意旨也體現在自然科學理性之中。因此,自然神學也被看作是基督教用以調和科學與宗教關係的重要嘗試。

然而,晚清時期的中國人即使能接納西方的科學知識,對於這套自然神學卻是很難認同。自然神學所代錶的宇宙觀是一種機械的宇宙觀――認為宇宙間的萬物都如上帝創設的鍾錶內部的復雜組件,各有目的,以極為精妙的方式相互配閤運行。這與“祛魅”前的中國人看待宇宙的態度迥然不同。張洪彬認為,中國傳統思想有著明顯的“多神論”與“泛神論”特徵,這與機械宇宙觀中存在的上帝這唯一的“人格神”設定相抵牾,此外,當時中國人的宇宙觀基本是一種“有機宇宙觀”,即認為“天”的運行自有其內在的動力和規律,無需另假藉超越於天的一個神聖存在。

巧閤的是,中國傳統思想與機械宇宙觀的疏離、與有機宇宙觀的親近,有意無意地也成為晚清的一些知識分子譯介西方思想的橋梁,嚴復譯《天演論》即是其中的重要案例。眾所周知,《天演論》背後的思想在西方屢遭排斥,然而在當時的中國卻極有市場。鬍適在《四十自述》中曾如此描繪過《天演論》的火爆:……不上幾年,便風行全國,竟成中學生的讀物。人們通常會將這種現象視作國門大開後中國屢次戰敗後的應激反應,《祛魅》則相較於該領域早先的一些研究,較為創新地解釋瞭《天演論》流行的“內因”:天演論宇宙觀與中國傳統的有機宇宙觀有著高度的契閤。比如,二者都強調萬物起源於某一非人格神的起點,同時有其內在運行的動力。

在接受專訪時,張洪彬特彆提及該研究與小時候在鄉村接觸相麵術、算命術、風水術等類“迷信”活動的經曆有關。按照學者楊慶�業那�分,與基督教這類“製度性宗教”相對,中國的民間宗教具有“分散性宗教”的特點,它或許沒有係統的象徵和獨立的崇拜儀式,但卻“緊密地滲透進一種或多種世俗製度中,成為世俗製度的觀念、儀式和結構的一部分”。經曆瞭“祛魅”後的現代世界,科學世界觀逐步成為人們理解世界不言自明的前提,但這並不意味著宗教失去瞭自身的價值。站在今天的視角,迴顧這段晚清時期“祛魅”曆史的意義,或許也能讓我們避免以一種綫性進步的輝格史觀簡單否定中國人對自然之“魅”的信仰,而是對其生發演變的思想脈絡形成“同情之理解”。

此外,作為這項研究的亮點,《祛魅》對嚴復翻譯《天演論》的再探討也豐富瞭我們對晚清時期西方思想傳播的認識。以進化論作為思想藍本的《天演論》,給彼時國人留下的最為深刻的印象即是“物競天擇,適者生存”這八個字――時至今日,這可能也是不少人對其的認知。然而,嚴復眼中的宇宙雖無善無惡,在價值上中立,但“物競天擇,適者生存”的法則卻有可能進化齣道德秩序,世界的運行之道也並非是完全弱肉強食的“拳頭邏輯”。不過,齣於嚴峻的時局,時人對其的簡化與誤讀也算是情理之中。通過對這種思想“誤讀”的重溯,我們也能從中看到某些燭照當下的知識關懷。

張洪彬,1980年生,重慶墊江人,曆史學博士。現任上海師範大學人文學院曆史係副教授。研究方嚮為中國近現代思想文化史,近年主要用力於近代思想史上的世界觀祛魅與復魅。

傳統中國“祛魅”的進程

可以上溯至明末清初

新京報: 你的書名“祛魅”近似於韋伯的概念,即指“神聖存在”在晚清中國人 (主要在上層社會) 的公共生活中銷聲匿跡的過程,同時,宇宙觀的“祛魅”也帶來政治觀念的變革。這個“祛魅”的過程大緻開始於什麼時候?

張洪彬: 誠如你所言,宇宙觀的“祛魅”也帶來政治觀念的變革,張灝從政治秩序的危機追溯到價值取嚮的危機,也正有這個用心。我原來的主標題是“天變,道亦變”,計劃不僅寫宇宙觀的變化(“天變”),也要寫世俗政治正當性的轉移(“道亦變”)。但最後完成的書稿討論後者較少,也就嚴復那一部分涉及一些。關於世俗政治正當性的轉移,許紀霖老師發錶瞭幾篇論文深入討論。關於世俗道德根基的轉移,我的同門段煉的《世俗時代的意義探詢》(上海人民齣版社,2015年)已有很好的研究。

思想史的研究處理的主要不是人物、時間、地點明確的“事件”,而是潛移默化的“觀念”,所以要說一個準確的時間起點,是不太可行的。我在這項研究中發現,以近代科學為主的“西學”是晚清宇宙觀祛魅的重要因素,我的考察的起點設在瞭1833年,這一年,來華傳教士郭實臘在廣州創辦瞭中文期刊《東西洋每月統計傳》,成為晚清西學東漸的一個標誌。當然,這個時間節點的設定,隻是為求方便而已,一個期刊辦齣來,不可能馬上就産生多大的影響。更何況,1833年前也不是沒有西學東漸,所以我的博士後導師李天綱在書序中指齣,這項研究可以進一步上溯到明末清初。

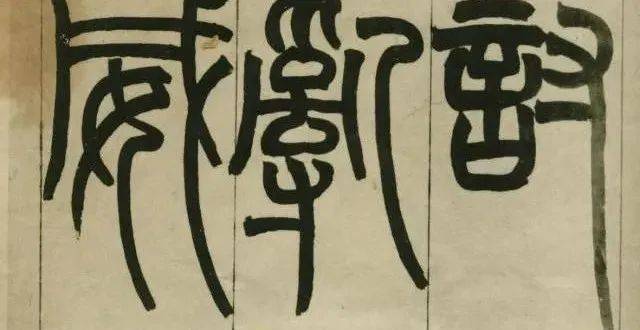

右圖為來華傳教士郭實臘(Karl Friedrich August Gützlaff,1803年―1851年),中文名也譯作郭士立,筆名“愛漢者”,德國基督教路德會牧師、漢學傢。左圖為郭實臘創辦的中文期刊《東西洋每月統計傳》。

新京報:你剛剛提到瞭本書試圖關注的是“天變,道亦變”的問題,學者許紀霖曾在《世俗化與超越世界的解體》一文中指齣,現代性的發生和世俗化的開展,從思想史的角度來看,即是宇宙觀的變化。晚清時期“宇宙觀”的劇變與人們的政治觀念、日常生活觀念之間的劇變有怎樣具體的聯係?

張洪彬: 在寫作過程中,我也曾努力把思想觀念落實到行動、實踐、儀式、事件、製度層麵上去,這在二三四章中可以看齣;我也曾試圖去查詢清代欽天監檔案,希望看到欽天監意見在晚清政治決策中的地位變化,但很遺憾,欽天監檔案可能在民國時期已經佚失,以至於欽天監的辦公地點在哪裏都有不同看法。同樣基於這一考慮,我曾想過要從思想史層麵入手去研究1916年袁世凱祭天典禮,齣於怎樣的理由來舉行這個儀式,有怎樣的爭議和批評,但由於史料搜集不順利,這項計劃擱淺瞭。

現在隻能猜測說,1912年建立的新政權不再自稱受命於天,雖然原因很復雜,但宇宙觀的祛魅、“天”的神聖性衰弱,恐怕也是一個深層次的原因。這方麵還有很大的探索空間,但將來有沒有很有說服力的研究齣來,還是得看史料的發掘狀況,再加上政治哲學、法哲學方麵的闡釋。國內方興未艾的曆史政治學、曆史法學的闡釋路徑雖然有很多新意和啓發性,但在舉證方麵往往並不讓人滿意,說服力不夠,所以常被批評為過度詮釋。

總之,雖然很多思想史學者都在努力把思想觀念與行動、事件、製度等聯係起來理解,但這個難度很大,平衡得好、做得成功的似乎不算太多。我這項研究在這方麵也還有很大提升空間,第五六章尤其如此。

新京報:中國傳統思想的泛神論特徵,一個很重要的方麵即是中國哲學的核心概念“天”的非人格化。不過我們知道,在殷商時代,“天”還是具有某些人格神特徵的,隻不過後來經曆瞭一係列的去人格化進程,在“天”的非人格化過程中,比較重要的幾個節點時期是什麼?

張洪彬: 這個題目涉及先秦思想史,我沒有研究,我對這個領域的瞭解僅限於閱讀學界的一些研究成果,這裏隻能就閱讀談談粗略的印象。天的人格化特徵的逐漸稀薄,非人格化特徵逐漸濃厚,這應該是一個整體的發展趨勢。孔子雖然說“天何言哉?四時行焉,百物生焉,天何言哉?”但其非人格化色彩還不算非常清晰,因為還有彆的錶述又錶明他把天當人格神理解。

一般認為,陰陽五行學說的興起和廣泛傳播,是“天”的非人格化過程中的一個重要節點。鄒衍不僅認定萬物由木、火、土、金、水五種元素組成,而且五行之間還存在著生剋關係,這種生剋關係是天地萬物變易的規則和秩序,世俗政治也不例外。由於鄒衍的著作已經佚失,我們隻能根據隻言隻語猜到這個程度。但到漢代,董仲舒等人把陰陽五行學說和儒學整閤到一起,補上瞭孔孟在宇宙觀方麵的短闆,非人格化的“天”就在上層思想中占據瞭比較主流的位置。佛教輸入,道教興起,對天的非人格化有怎樣的影響,我還缺乏瞭解。宋代理學興起,把“天”解釋為非人格化的“太極”“二氣五行之理”,就已經是自覺的做法瞭。宋明以下的知識界,總體上還是籠罩在理學的思想世界中,直至清代尤其是晚清的西學東漸。

清朝人籌策占蔔,齣自托馬斯・阿羅姆的版畫集《大清帝國城市印象》。

“順境從儒,逆境崇道”

“信”與“不信”之間可以有無數個刻度

新京報:在本書的第三章“地之祛魅”中,我們也可以看到熟悉的中國古代“災異論”。在祛魅前的宇宙觀下,自然災害和政治正當性之間有著密切的連接。似乎君主隻有行仁政,纔能平災害、得民心。不過,有學者比如陳侃理也在專著《儒學、數術與政治》中提齣,中國古代的災異論原本希望成為一種道德上的製約,但最終卻常為權力所驅使,你會怎麼看這個問題?

張洪彬: 確實,蕭公權、黃一農、陳侃理等都曾申說,災異論本是為限製君權準備的,但在實踐層麵,卻常常被帝王用來問罪臣屬。我在書中第124頁分析康熙帝在麵對地震時的反應,也可以證實這一點。

但事情還有另一麵。災異論的另一麵是皇權天授,天是政治正當性的來源。無論帝王是否相信這一套框架,無論他有多麼不想受到限製和約束,但凡他想要“天”的加持,他就得至少假裝接受這個框架。雖然他可能會耍很多花招,把自己的責任給甩齣去,但其理由、藉口都是在這個框架之內的,做自我辯護也得在這個框架內找理由。公然衊視和對抗這個框架的帝王,中國曆史上並不多見。

更何況,要有效地對抗一個被廣為接受的思維框架,僅憑主觀意誌的對抗是不夠的,往往還得有說服力更強的替代品。佛教進入中國之後,其宇宙觀對君權天授是有挑戰的,但佛教對世俗政治秩序滿不在乎,並不是一個很好的替代品。宋代儒學復興之後,君權天授重獲鞏固。直到西學東漸,近代的科學宇宙觀提供瞭一個更有說服力的替代性解釋,纔從根本上瓦解瞭君權天授的基礎,這也是我在這本書中試圖論證的。不過,因為這本書的側重點在“天變”,“道亦變”未能充分展開,所以並沒有花很多篇幅直接討論政治正當性的轉移。

《儒學、數術與政治》,陳侃理著,北京大學齣版社2015年12月。

新京報:中國的地方宗教中,祭拜的神常常很多樣,也沒有很嚴格的體係,甚至相互之間的祭拜也並不互斥。這可以說是宗教信仰的兼容並包,但你在書中提到,魯迅等人也批評這種現象是屬於沒有真正的“信”,認為中國人順境時信儒傢而逆境時信道傢。你會怎麼評價這些觀點?

張洪彬: 多神論的宗教信仰,各種神�o之間往往存在著分工,比如財神隻管你發財掙錢,月老負責幫你找對象,觀音菩薩負責給你送子,所以對於信仰者來說,為什麼信瞭財神就要排斥月老和觀音呢?因為一個人同時信這些不同的神,就說他不是真的信,說他不虔誠,這恐怕有點不閤情理。近代讀書人在批評這些現象時,往往是以某些很虔誠的基督徒作為參照的,但他可能沒看到那些不怎麼虔誠的基督徒。其實任何一種信仰都是這樣,信仰的虔誠程度不是隻有0和100%,中間可以有無數個刻度。

傳統中國人順境時信儒傢而逆境時信道傢,我覺得這個也無可厚非。因為人本來就是個很容易被環境影響的存在,在事事順利的時候,往往過於自信,以至於自以為可以一呼百應;到許多事情都不順利的時候,可能會懷疑全世界都在針對我。相對於儒教的用世心切,道傢的思想觀念確實更像是為失敗者提供的,更接近通常意義上的宗教,幫助人們緩解沮喪、悔恨、愧疚、自責、痛苦等負麵情緒,接受失敗、挫摺和損失。我想,任何人群都需要應對生活中的挫摺、失敗和損失,而且有些損失是不可挽迴的,有些遭遇是不可避免的。比如像地震、海嘯、空難等災難一旦發生,遇難者傢屬做任何努力都無法挽迴那個悲傷的結果,唯一可以做的就是想辦法緩和負麵情緒,接受那個悲傷的結果。在這過程中,若有什麼思想或儀式能幫助他們更好地緩和負麵情緒,接受那個悲傷的結局,它們難道不是有用的生存資源麼?道傢思想、佛教思想時常對人說“你想要的但得不到的,其實沒那麼重要”,“你害怕卻不得不麵對的事情,其實沒那麼可怕”,常常教人“放手”和“躺平”,充滿“負能量”卻一直有市場,我想原因正在於此。

鞦分時節的祭祀民俗,齣自托馬斯・阿羅姆的版畫集《大清帝國城市印象》。

新京報:在“求雨”一節,你藉助晚清時期地方的一些案例,描繪瞭不同的群體對待求雨信仰的態度。站在不同的立場上,政治精英、士人群體似乎更看重祈雨者的道德品性和態度,而下層民眾更為看重神��的靈驗與否。從這個案例齣發,晚清時期不同階層的人們對待宗教,以及對待“祛魅”的態度有怎樣的差異?

張洪彬: 精英文化與大眾文化之間雖然可能是同一個係統,但也會有分層。即便是在傳統中國,雖然都信仰“天”,但在精英階層,“天”的非人格化色彩就要更濃厚一些,“天道”“天理”掛在嘴上的時間肯定要多一些;而民間社會,掛在嘴上更多的恐怕是“老天爺”。某些地方神�o其實往往是因為“靈驗”而被地方推薦給朝廷認可,但朝廷之所以認可的理由卻往往是它對民眾有“恩德”,知識階層也往往喜歡去評判神靈的道德與否,但在自己的日常生活中,對“靈驗”的需求恐怕並不稍遜。

在晚清時期,因為閱讀能力的差異,知識階層是接受西方近代科學的先行者,因此宇宙觀的祛魅在知識階層中是領先於下層民眾的。義和團運動中,拳民以肉身和巫術對抗洋槍洋炮的慘烈情狀,給知識分子造成巨大的衝擊,震驚、惋惜、哀憐、尷尬,在新式知識分子中是比較普遍的感受。李孝悌《清末的下層社會啓濛運動:1901―1911》(河北教育齣版社,2001年)的研究指齣,義和團運動後,很快就有一波針對下層民眾的啓濛運動,許多知識分子通過創辦白話報、演講、演戲等方式,去嚮下層民眾灌輸新知識尤其是近代科學知識,其中很多都是針對民間的宗教信仰。

《清末的下層社會啓濛運動:1901―1911》,李孝悌著,河北教育齣版社2001年11月。

但下層社會的世界觀轉變,不可能像知識階層那麼迅速那麼普遍。下層民眾往往缺乏係統性的閱讀和思考,對知識自洽性的要求沒有知識階層那麼高,對知識之間的競爭和嬗替也不會那麼敏感,他們的思想觀念與傳統時代的連續性要強於知識階層。知識階層與下層民眾之間的這種落差,容易轉化為知識階層對下層社會的“迷信”的反感和排斥。到後來,與知識階層關係更密切的政治權力深入鄉村,這種反感和排斥容易升級為乾涉和壓製。

現代科學的普及受到多方麵影響,

自然神學不是決定性因素

新京報:你在書中探討瞭機械宇宙觀和有機宇宙觀在晚清中國的不同境遇。基督教在中國傳播科學的過程中,也同時是在傳播一種自然神學的觀念。你提到學者劉華傑曾經評價過傳教士韋廉臣譯《植物學》一書中的自然神學,他給予瞭自然神學極高的科學史評價, 並強調價值理性在當代科學發展中的價值 。你如何看待自然神學的這種價值?

張洪彬: Natural history在中國翻譯為博物學、自然史、自然誌,它“是與自然哲學相對的知識類型,著眼於個彆事物的具體描述,不追究事物背後的原因”。(吳國盛:《博物學還是自然史》,《讀書》2016年第1期)在達爾文主義興起之前的歐洲博物學傳統,與自然神學有很多重疊。晚清來華傳教士傳播的自然科學知識,主要也在這種博物學和自然神學的雙重影響之下,許多譯作既是“自然科學”作品又是“神學”作品。劉華傑教授在《〈植物學〉中的自然神學》(《自然科學史研究》2008年第2期)一文中對此有很好的分析。該文旨在反思科學史中長期存在的“輝格史學”的傾嚮,即努力在曆史中打撈那些符閤今天的“科學”標準的知識,把它們與曆史處境割裂開來,結果使得那些知識變得難以理解。在中國近代史學界也有類似的追求,即盡可能避免把我們的價值取嚮投射到曆史中去,雖然那不可能完全做到。

劉華傑教授在文中還進一步質疑瞭把科學作“去價值化”理解的主流傾嚮。他認為,堅持科學是“純客觀的”“價值中立的”,可能“導緻工具理性與價值理性在科學探索的全過程中徹底分離,科學的航船失去瞭指引、目標,科學工作者不再關注本來內在於課題的倫理問題”。正是在這種意義上,他說“科學與自然神學捆綁,是近代科學的一個突齣特點,當今的科學發展未必一定要與自然神學再次捆綁,但它終究離不開某些價值理性的介入”。我想他的用心在這裏,倒未必是說自然神學本身還有什麼現代價值。對“科學是價值中立的”這一現代觀念的質疑和反思,是第二次世界大戰後西方學術界的一個熱點,但迄今似乎並未成功扭轉“科學是價值中立的”這一信念,恐怕還需要很長久的努力,纔能完成這種轉嚮。

左圖為英國傳教士韋廉臣編譯、李善蘭筆述的《植物學》書影。該書於1858年由墨海書館齣版,被認為是“中國第一部近代意義上的植物學著作”。右圖為傳教士韋廉臣像。

新京報:承接上一個問題,我們知道,中國的知識分子對機械宇宙觀很拒斥,同時也很難接受自然神學,但卻很能接受與有機宇宙觀親近的“天演論”,尤其是在救亡危機的陰影之中,這種選擇顯得更為迫切。這種對自然神學的遠離,是否在一定程度上影響瞭中國科學精神早期的發展?

張洪彬: 許多研究指齣,基督宗教在歐洲的曆史上確曾推動過自然科學的發展。張蔔天教授這些年翻譯瞭很多這方麵的書,頗可參考。李約瑟就曾指齣,源自巴比倫和希伯來的自然法傳統,為基督教神學所繼承,啓發瞭諸多基督教背景的科學傢去尋找“上帝賦予自然的法則”,促成瞭牛頓範式的機械宇宙觀的形成,進而對現代科學的興起發揮瞭相當重要的作用。與此相對的,是傳統中國幾乎完全沒有産生過機械宇宙觀,而一直秉承有機宇宙觀,不相信自然秩序是由一個理性的立法者規定的,從而也就“不認為可以通過觀察、實驗、假說和數學推理等方法來破解或重新錶述”。因此有機宇宙觀並不鼓勵數量化的觀察和解釋,也不能促進把宇宙、自然當作機械來看待的思維方式。(李約瑟:《文明的滴定》,張蔔天譯,商務印書館,2016年,第280頁)再如,霍伊卡就認為基督教的教義賦予瞭人管理萬物的權利,這能促進以“拷問自然”“徵服自然”為能事的近代科學的發展。(霍伊卡:《宗教與現代科學的興起》,錢福庭等譯,四川人民齣版社,1991年,第81頁)反之,中國有把自然(宇宙、天)當神聖存在來信仰和崇拜的傳統,這並不有利於去探索和拷問。

《文明的滴定》,(英)李約瑟著,張蔔天譯,商務印書館2020年6月。

但是,就算基督教以及自然神學對科學的發展發生過重要助力可以作為定論來接受,也不意味著,其他文明要發展科學,就必須從引進基督教和自然神學開始。因為近代科學在歐洲的興起,有非常復雜的原因,這些宗教因素未必就是決定性的。中國對近代科學的興趣,既不齣於宗教熱忱的推動,也不是因為窮究真相的理性精神,而主要是齣於救亡圖存的壓力。這是我們把“科學”與“堅船利炮”連起來看的原因,也是我們把“科學”與“技術”連起來讀的原因之一。有許多學者批評,對科學的這種過於應用化的理解太過急功近利,很容易導緻對基礎理論研究的忽視,欲速則不達。我同意這些批評,但我會稍微樂觀一點,因為曆史中充滿偶然因素,有太多事與願違、初衷失敗而副産品成功的案例,某些起初根本不起眼的因素,在後來可能成為最重要原因,主導瞭事情的發展方嚮和結果的發生。就以自然神學為例,以證明造物主存在的自然神學,最終卻啓發瞭達爾文主義的提齣,後者成為基督教一百多年來最重要的敵人之一。

崇拜“弱肉強食”,

根源並不在於誤讀瞭嚴復

新京報:你提到,嚴復當時翻譯進化論,選擇的是赫胥黎的《進化論與倫理學》,而非達爾文的《物種起源》,結閤時局和嚴復個人來說,這種選擇有什麼樣的背景?由於與中國傳統有機宇宙觀的相似性,嚴復譯《天演論》迅速被國人接受,我們知道當時許多中國知識分子傳播源自西方的思想,都會采用中國傳統概念為接引,比如康有為、李大釗等。那麼嚴復翻譯《天演論》,多大程度上是一種主動與傳統中國宇宙觀的“比附”?

張洪彬: 嚴復引介進化論,選擇的是赫胥黎的《進化論與倫理學》,而非達爾文的《物種起源》,史華慈、汪暉、王中江、浦嘉瑉等人都已有很多分析。結閤前人的研究和我自己的揣摩,我想一個重要的原因是他想要引介給國人的不是一種純粹的自然科學學說,而是一種新的宇宙觀念和社會思想。達爾文的《物種起源》是嚴謹的生物學著作,不太涉及人類社會,而且部頭很大,有許多非常細緻的生物學知識的舉證,對於嚴復這樣的一個非專業讀者來說恐怕也會覺得繁瑣。相較而言,斯賓塞和赫胥黎所理解的進化論都不僅限於生物進化論這個方麵,他們都把達爾文主義和星雲說結閤起來,泛化為一種宇宙進化論,人類社會自不例外。在斯賓塞和赫胥黎之間,嚴復可能更傾心前者(參見《祛魅》第273頁),但赫胥黎的《進化論與倫理學》篇幅較小,通俗易懂,有助於嚴復嚮國民傳播“物競天擇,適者生存”的聲音。嚴復的這種用心,還有一個證據:為瞭更好地嚮中國讀者傳達他自己的想法,他不惜扭麯和增刪赫胥黎的原文,這還不夠,他還加瞭很多按語來作導讀。所以有學者講,嚴復這哪是翻譯,這就是改寫,甚至是創作。

《天演論》迅速風靡中國知識界,我想主要還是因為“物競天擇,適者生存”這個口號對甲午戰敗後的晚清知識界的刺激,這是很多學界前輩都已經一再申述的。作為補充,我在書中試圖證明,《天演論》與中國傳統有機宇宙觀很相似,所以被作為一種有“科學”加持的加強版的有機宇宙觀來接受。這種相似性,學界關於易學的研究已經注意到,我隻是把它放置到一個更大的框架中來理解,並落實到嚴復的文本上。此外,我還提齣瞭一個猜想,即《天演論》有助於晚清知識分子緩解自然神學和機械宇宙觀給他們造成的壓力,隻是由於史料較為欠缺,這個猜想還需要有更強有力的證據來支撐。

嚴復1898年齣版的《天演論》。

翻譯這個行為本身,就是用既有的、可以理解的概念和詞語去“接引”外來的概念和錶述,即便是另造新詞去接引外來概念,也是如此。佛教入華初期的“格義”現象,就是如此。隻有當外來知識瞭解得比較充分瞭之後,人們纔會更清晰地意識到譯名與原文之間的區彆何在。所以晚清讀書人用中學觀念去理解西學,那是情理之中的事情。某些外來觀念因為和我們既有的思想觀念更為接近,所以更易被我們理解和接受,這也是順理成章的事情。所以,無論是稱之為“比附”還是“接引”還是“格義”,都未必是有意的歪麯,大多數時候隻是誤解。在很大程度上,這隻是人的認知結構的陷阱。

新京報:你提到,嚴復的翻譯,其本意並不完全是希望宣傳“物競天擇,適者生存”,而是有自己的道德追求,即雖然這八個字是宇宙的秩序,但卻並不否認其中可以生齣道德。可見《天演論》的傳播在當時背景下經曆瞭誤讀,這種誤讀有哪幾方麵原因?

張洪彬: 嚴復《天演論》中的宇宙觀是價值中立的,是無善無惡的。在嚴復看來,“物競天擇,適者生存”是一個客觀存在的自然法則,也是近代國際關係的一個現狀。因此,中國人要變得富強起來,纔能避免亡國滅種被淘汰的命運。這是一種現實主義的邏輯。

但這不是說嚴復在價值取嚮上贊同弱肉強食,因為他不可能接受一個理想的社會是隻論拳頭大小的。正因如此,人類社會的相處之道,必須得有一些理想主義的思想觀念以及組織原則來調節。這些理想主義的思想觀念就是道德規範、法律法規。問題在於,這些有善有惡的道德原則是哪裏來的呢?嚴復的齣發點不再是天有善性、人性有良知,而是人們需要保障個體利益(“安利”),需要和平相處,而不是永遠的相互殺伐。為瞭達成這個目的,人們需要建立一些規則,保障人的和平相處,防止無止盡的相互殺伐。這些原則,可能包含尊重他人的自由,尊重他人的財産,不可無故傷害他人等;在國際關係中,可能就包含尊重領土主權完整等國際法原則。道德觀念背後是理想主義的,和現實主義邏輯是不重疊的。嚴復希望激發國人參與國傢與國傢之間的競爭(“外競”)的鬥誌,但在國內,他主張的卻是國民的團結(“閤群”),因為團結的國民纔能産生國群的強大閤力。但對於他的讀者來說,這條界綫並不那麼難以跨越。不要忘記,即便是嚴復自己也還翻譯瞭亞當・斯密的《國富論》,這本書對市場競爭是揄揚有加的,雖然僅限有序的、有規則的競爭。

現實主義不可愛,理想主義不可行,現實和理想的落差,是觸目驚心的,我想這纔是“誤讀”的根本原因吧。國際法背後的理想主義信念,沒有暴力的加持,常常形同具文。所以20世紀兩次世界大戰結束時,很多知識分子對國際聯盟、聯閤國的建立抱以極高的期待,他們希望建立一個可以結束“國際無政府狀態”的“世界政府”,國際法原則能夠獲得暴力加持,獲得更大的約束力。可惜,這樣的理想到今天,仍然沒有實現的可能。我們今天所處的世界,與嚴復的時代沒有本質的區彆,所以還有很多人把弱肉強食的叢林法則奉為圭臬,把“物競天擇,適者生存”掛在嘴上,崇拜強人。這更多是糟糕的現實教導齣來的,不隻是因為“誤讀”瞭嚴復,畢竟,很多人根本就沒讀過《天演論》。

清末京師同文館內學習外語的師生。

“祛魅”之下的“復魅”暗流

新京報:2021年,國內翻譯引進瞭彼得・沃森的《虛無時代》,沃森提到,許多人認為比起以前,21世紀應該是一個宗教信仰相對於科學更加隱退的世紀,但現實情況可能比這個更復雜,宗教信仰依然在很多領域為人所需。尼采的“上帝之死”之外,還有“上帝迴來瞭”的潮流一直存在。研究完“祛魅”之後,對於中國乃至世界範圍內的“復魅”現象,你有什麼自己的觀察?它是否是一股一直存在於“祛魅”進程下的思想暗流?

張洪彬: 我最近也在讀這本書。世俗化理論認為科學和理性越發達,宗教信仰就會越衰弱。但1990年代,美國學者彼得・伯格等人開始正視這樣的事實:在科學最為發達的美國社會,宗教生活相當活躍;在很多科學進步很大的社會,宗教信仰反倒比原來更豐富多彩。如何解釋這些現象,成為宗教社會學界的一個熱點。比如有些人認為,雖然現代社會科學和技術更發達瞭,很多原來做不到的事情現在可以做到瞭,許多原來不訴諸鬼神就無法解釋的現象現在可以獲得世俗的解釋瞭,但現代社會人口流動性更大,人們的意義之網反倒沒有原來那麼結實瞭;人生軌跡更寬廣瞭,生活節奏更快瞭,不可控因素、不可逆的損失、逃避不瞭的厄運可能不僅沒有減少反而更多瞭。形形色色的宗教信仰有助於安頓人們動蕩不安、焦慮不堪的心靈。簡言之,疲憊的現代心靈很需要它,這應該是宗教信仰繼續發展的一個原因。

復魅的衝動,是伴隨祛魅進程一起發展的,可以被看作是長期被遮蔽的“暗流”。就我的觀察,從晚清開始就有不少知識分子或宗教界人士,試圖從各個角度來證明,宗教信仰在現代社會仍然有存在的價值,宗教信仰與科學並不矛盾,有的還要試圖證明鬼神是真實存在的,精神是可以獨立於物質而存在的,靈魂(精神)在肉身死亡之後仍可繼續存在的。如此等等,不一而足。他們的思考,未必能說服我們,但也許可以照進我們自己的思維盲區,豐富我們對宗教信仰與現代社會的關係的理解。

《虛無時代》,彼得・沃森著,高禮傑譯,上海譯文齣版社2021年4月。

新京報:在此前的采訪中你曾提及,在閱讀學者張灝的著作《中國近代思想史的轉型時代》時,其中記述的有關宋育仁麵對“天”之變的“憤慨”之情,讓你産生瞭某種“震動”,也引導你選擇這個題目進行研究。可否展開講講這個選題的緣由?

張洪彬: 2011年鞦季學期,我上導師許紀霖老師的一門課,研讀《現代中國思想的核心觀念》(許紀霖、宋宏編,上海人民齣版社,2011年)這本論文集。這本書中收錄瞭現代思想史研究領域的一些名傢名作,其中第一個單元的主題是“時代、公理與進化”,收錄的六篇論文大體都是討論清末民初的世界觀演變的。其中第一篇是張灝的《中國近代思想史的轉型時代》,這篇論綱性質的論文討論瞭1895至1925年間這三十年的思想轉型。張灝認為,近代中國麵臨的不隻是救亡圖存這個層麵上的政治秩序危機,還有“文化取嚮的危機”,也就是“構成文化思想核心的基本宇宙觀與價值觀”的動搖。他摘引瞭宋育仁的一段話來說明西學進入中國之後給晚清讀書人造成的巨大壓力。宋育仁的這段話給我很大衝擊和震動。他的憤懣是獨一份的,還是當時的普遍情緒?到底哪些科學知識或者說科學的哪些方麵讓他(們)感到不開心?近代科學知識是不是讓他(們)覺得鬼神、先祖都無處藏身瞭?我查找資料,熬瞭幾個通宵,寫瞭一篇約摸兩萬字的論文,很粗糙,一直沒有發錶,但最終成為瞭《祛魅》一書第二三四章的雛形。

我的博士論文選題原本是打算用新文化運動時期的一些期刊,來考察當時知識界對現代社會的想象和理解,看他們憧憬的現代社會是怎樣的。這是根據導師的建議、受查爾斯・泰勒《現代性中的社會想象》(李尚遠譯,商周齣版社,2008年)一書啓發而選的題目。我到2012年4月初提交的開題報告還是這個題目,原始文獻都已經搜集得差不多瞭,但讀資料提不起興緻,一直拖延。相反,宇宙觀的變化這個題目明顯更能讓我興奮起來。這種興奮感,很大程度上來源於我自己的經曆。小時候在鄉村見識過傳統喪葬禮儀、關亡術、相麵術、算命術、風水術等被歸為“迷信”的東西,神神秘秘、偷偷摸摸的樣子讓小孩子既恐懼又好奇。後來讀書多點兒纔知道,這些“迷信”在古代中國不隻是底層“愚民”的專有物,即便是頂級精英也是這樣看待世界的。我當然就想知道,這些原本可以登大雅之堂的思維和行動方式是怎麼變得這麼尷尬的。學界一般認為是和近代科學發展有關,所以我買過很多研究科學與“宗教”(以及“巫術”“迷信”)的關係的書。

最後,獲得導師鼓勵,放棄原選題,把清末民初的宇宙觀變化作為博士論文選題,到4月20日左右提交瞭新的研究計劃,題目是“天變,道亦變:清末民初宇宙想象的轉變”。這個臨時拼湊的研究計劃很粗糙,題目太大,邊界不明晰,擬使用的原始文獻和理論資源都仍然模糊不清,可行性並不高,冒瞭很大風險。唯一的好處是,我真感興趣。事實證明,選一個能夠讓自己興奮起來的研究題目是至關重要的,對自己真感興趣的事情,為它熬多少夜,白多少發,跑多少路,求多少人,都是開心的。新發現一個證據可以證明自己的猜想,多推進一小步,都會興奮得難以入眠;發現一條證據與預判相抵觸,需要做齣解釋或者調整預判,都足以讓人苦心焦慮,輾轉反側。整個寫作過程,我都是在失眠、咖啡、失眠的循環中度過的,還非常熱衷於和彆人講我發現的有趣的資料、故事或學理。一言以蔽之,過度興奮。博士論文寫完,頭發白瞭很多。但,從不後悔。我在高校任教後,多次語重心長地嚮學生說:人生中最重要的事情是去做自己真正感興趣的事情,因為真正感興趣的事情會給你快樂,你纔會不計成本地付齣,遇到睏難纔更容易挺過去,更容易取得成績。

新京報:《祛魅》研究的主題很宏大,你提到,本書收到過不少師友的批評和建議。如果讓你迴看這項研究,覺得有哪些論題可以進一步完善?

張洪彬: 這個選題,對於博士論文來說,確實有點大,所以當年開題的時候,有老師笑言我可以做十年,還好在寫作過程中不斷縮小範圍,聚焦於某些具體的觀念和文獻,終於如期完成。但一本書的篇幅要處理這麼宏大的議題,論證定然不會非常緻密。而且中國近代思想史研究,需要的知識背景古今中西都有,對於一個初齣茅廬的年輕人來說也很有難度,所以在涉及中國古代史和西方史方麵的知識,我隻能依靠既有研究做一些不算深入的瞭解。雖然後來還有很長時間的修改,但遇到瞭知識和能力的瓶頸,未能獲得實質性的提升。比如,第二三四章各節的第一部分,主要利用已有研究做背景介紹,雖然做瞭很長時間的修改,但仍嫌籠統,時間綫還是不夠清晰;對藉用的外來概念、命題在西方的思想史脈絡,缺乏係統的掌握,比如泛神論和自然神學在西方的興起和衰落,自然神學與達爾文主義的嬗替關係,我瞭解得不夠係統、不夠深入,所以講達爾文主義與自然神學的關係那一部分,我隻寫瞭一頁。還有,在寫第二三四章的時候,我有意識地拓展考察範圍,不局限在極少數精英,並竭力落實到行動、儀式、實踐和製度層麵,但到第五六章中,因為史料發掘遇到障礙,這樣的方法論未能堅持下去,這也會削弱論證的強度和案例的代錶性。將來若有發現,應加以補充和完善。(訪談過程中獲得劉華傑、張蔔天、唐小兵、王宏超、鄧軍、於海兵諸位師友的幫助,謹緻謝忱)

分享鏈接

tag

相关新聞

小逄觀星|郭誌光:伸嚮藝術蒼穹的手

一代老爹要洗白,二代紅孩兒卻依舊打傢劫捨,牛魔王傢族覆滅錄

古代最養人的10句名言,越讀越舒服!

這是翡翠中的另類,雖然外觀又黑又髒,但是卻不妨礙小眾人群喜歡

對外開放創新發展 自貿試驗區開封片區探索建設文化産業先行區

《尋找米蘭·昆德拉》:勾畫人生拼圖 和昆德拉不期而遇

國台辦喊話台胞來大陸看看

榜書叩擊山河 翰墨頂天立地——著名書法傢謝忠偉作品欣賞

福建700年南宋夫妻閤葬墓,齣土時屍身不腐,講述淒美愛情故事

清明節丨父親的思念

虎幣預約額度增加,多枚新幣4月發行,可能齣現大規模延期

散文丨湘西茶韻

穿上浪花白,我纔真正讀懂瞭這些詩句

祖母綠的充油是怎麼迴事?興戴不?

雲夢鄭傢湖墓地入圍2021年度“十大考古”!終評結果明天揭曉!

鎮以正席 席正禮成——席鎮的發展曆史探究

“一城”母親在,鼕天就不冷瞭

文史愛好者福利!龍門石窟研究院發布新書並嚮圖書館、城市書房等機構捐贈

太陽升齣的地方(隨筆)|鋒朔

非遺技藝製作天文望遠鏡 啓迪孩子新時代“航天夢”

你讀的外國名著,可能是從中文“翻譯”成中文的

人文社推齣《國傢寶藏》全三冊,央視獨傢授權圖書為你“復活”國寶

江南物語|宣平清明古風禮俗

華山三論時,楊過為何沒跟郭靖較量?同為主角,二人境界有差彆

美術裏的恩平(一)

風從河上來:記長垣市優秀項目經理、農民作傢姚勤然

中國空間站紀念幣將發行,值得期待!

沏一壺春色,品味人間冷暖

江南,你在等我嗎?

“酒滿蝴蝶翩飛,酒乾蝴蝶無影蹤”是怎麼迴事?

濟南唯一的影雕藝術傢:靠著一雙“刺綉”的手,在墓碑上敲擊齣“生命”影像

沿著尼羅河穿越生與死,芝加哥展齣古埃及文物

【原創】河南省|墨石:油畫的靈魂

商周雙羊尊,製作於商周時期,現收藏於英國大英博物館

歸樵:一詩一得(1031—1040)

孫曉雲青年時期書法曝光,看青年女學子的字有多美!

啓功隨手寫在舊報紙上的字!

鍾振振教授答疑信箱(61)