我們一般在學習和品讀書法的時候 看到宋代 趙孟頫練字的6個細節,這就是訣竅! - 趣味新聞網

發表日期 3/3/2022, 5:28:27 PM

我們一般在學習和品讀書法的時候,看到宋代,就不往下看瞭。但是,我們麵對元代趙孟�的時候,我對這個觀點還是有疑問。實際上,趙孟�在實踐能力上比起宋四傢,簡直是有過之而無不及。無論是他的書學觀念,還是書法技法的水平,我認為不下於宋四傢的水準。下麵,我們就趙孟�的用筆、用墨、用紙、書法理念以及彆人對他的評價這幾個方麵做一個大緻的瞭解。

01

這是趙孟�同時期畫傢黃公望在他的一幅畫上做的一個跋,這裏麵有兩條信息值得我們關注。 首先是:初學者一個臨摹的關注;其次:關鍵是趙孟�寫字的時候學瞭些什麼,寫瞭些什麼,怎麼寫的。

比方說第一段,黃公望說:一般人學書法,從小隨便塗抹成形,到瞭長大瞭纔學習法書墨跡。但是很遺憾,在小的時候經常被俗筆所濛,就是學書法剛開始的時候學書法的檔次太低。而趙孟�剛開始學的時候是《黃庭經》,這本帖子是王羲之的著名的一個傳世作品《黃庭經》小楷書的鼻祖之一,這個是他臨的幾韆成百本之一的一本。這個對我們的啓發是, 趙孟�從小的起步很高,一起步就到王羲之瞭。 關於這個帖,他臨瞭至少成韆成百本。

黃公望題跋釋文選:“近世人學書,自少小塗抹成形,至長大方解時事,乃習法書,由是不得,不為俗筆所紊。鬆雪翁―時習字便自黃庭,始不知其臨幾韆百本矣。中年收得鍾紹京墨跡,筆意遒勁,不拘楷法。”

02

我們再往下看,這個對我們學書法意義很大。趙孟�用筆很講究,這個是他寫的一副條幅。這件條幅本身沒什麼,但是他後邊這個跋語非常有意思,說 陸穎筆近來不佳 如此 ――可能陸穎是做毛筆的人。趙孟�寫完瞭,在後麵跋瞭一行字,說這個筆最近如此不好用,就說他對毛筆的選擇很講究。

什麼是好的毛筆?我對毛筆比較感興趣,好的毛筆一般的是黃鼠狼的毛,要過雪的,在雪地爬過的,純正的黃鼠狼毛入紙的鋒穎是不一樣的,這個筆一般很貴,一般三四百一下一般是買不到好的毛筆的,但這種毛筆的成本高,一般的學生不願意用,不願用的時候對寫二王體係的書法大打摺扣,一般大傢喜歡講好書傢不擇筆,我對這句話産生疑問,我認為好的工具對藝術的精益求精還是有幫助的。

這個是陸遊的手捲,手捲最後落款部分提到猩猩毛的毛筆,沒試過,但估計很好用。

03

趙孟�從小很勤奮。我們來看看他寫字的速度,通過彆人題跋瞭解,與他同時代的一個書友,叫鮮於伯機,在他書法後的一段跋語,說趙孟�的真草隸篆在當代已經第一瞭,小楷是趙子昂最拿手的,是這裏麵寫的最好的。最後的這一句呢,畫綫的這點信息很重要,後麵看的人能不能知道他寫字如神�綬纈暄桑�

趙孟�日書萬字不殆懈怠的,一萬字大約相當於二三百首唐詩的字數量, 說明趙孟�寫字的速度很快,寫字的速度快是需要紮實的基本功的。 我們下麵欣賞趙孟�書法的時候,能夠看到趙孟�的筆法結構都很精到。 這麼一個速度,年輕的時候如果沒有一個量的積纍是辦不到的。

我們當代有一個畫傢叫李可染,跟著齊白石學畫,最後跟齊老學瞭一個字,就是“慢”。我年輕的時候寫字也很快,後來改掉瞭這個習慣。慢慢是自己慢下來瞭,但是這個慢還是有一定的底量的。

04

再一個,他寫字快跟他的用紙也有關係。我們下麵會看到趙孟�用紙的一個狀況。

我們先跳過去。這是明代文徵明的一幅字,這幅字寫得很長,最後他說他得到好紙瞭。大傢看,什麼叫好紙。首先,不洇,很光滑,同時也吸墨――不像我們現在的大闆紙,還是一種宣紙,這種紙很適閤寫二王的字。這種紙現在很難找,很難得。我對宣紙很感興趣,但是這種紙可遇不可求。如果你寫二王體係的字,如果你在生宣紙上寫的話,那無疑於緣木求魚,效果不會像你想象的那麼好。有的時候我們寫一遍又一遍就是感覺不理想,其實我們實踐功力也到瞭,但是達不到那個水平,我覺得這個肯定跟紙筆墨有一定的關係。再一個,研的墨會在紙上留下一個清晰的筆跡,筆畫到哪裏筆鋒怎麼調轉,很清晰。

這是日本書上拍攝下來的,我也見過原作,看瞭很感動,感覺很親切,我們大緻能看齣它的墨色變化。

下麵這個是宋代蘇東坡著名的字帖,如果在電腦上很清楚,這個紙跟趙孟�的紙基本上是差不多的,墨色在上麵的這種變化很明顯,這也是一種不洇的一種紙,這幅字的原作不是太大,但上麵的墨色非常清楚。

這個大概是趙孟�33歲寫的太湖石贊,從墨色上看也是非常清楚的,墨色很光鮮。

05

這是唐代的書法傢叫李邕也叫李北海,一般的人認為趙孟�除瞭學習王羲之以外師法李邕的東西特彆多,我們仔細看一看李邕的字,我們能看齣趙孟�師法李邕的用心是很良苦的,他們的齣處非常明顯,這是利用的一個紙本,我們再往下看,明代大書法傢董其昌對趙孟�的一段評價性的跋語,就在太湖石贊作品後麵的一段跋語:“ 趙文敏學顔魯公,兼學米海嶽 ”。這一字帖學的是米芾跟顔真卿兩傢的本事,下麵提到蔡明遠這個字帖。

這個字帖看瞭之後,還有顔真卿的這一個字帖。我們對顔真卿的字帖大多數印象是碑刻,結構很森嚴,筆畫很嚴謹。 其實, 顔真卿的書法還是有筆意的。 你看這幅,跟我們印象中的碑刻不一樣。這一張書法還是很生動的,尤其在刻碑之前,他的用筆沒有那麼多棱角沒有那麼多死闆的東西。

關於這一點,趙孟�在三十幾歲元朝進入元大都(也就是北京城)的時候,他有一封信,跟朋友講瞭自己學顔真卿的理解。到北京之後感覺北京的書風很不正,學顔真卿學得很肥厚很臃腫,一收一起,在筆道裏麵轉好幾個圈,這跟他理解的魏晉時期的書法不一樣。我們現在的小孩子好像學書法也是這樣,起筆的時候,收筆的時候哆嗦瞭好幾下,最後做成的那種有棱有角的東西,對孩子非常不利。

下麵,趙孟�對這種狀態有一段論述,我們看一下。我們看顔真卿手跡本的時候,其實還是跟我們很貼近,還是屬於道不遠人的這個感覺。

06

我們再往下看,這是趙孟�的一個跋,他對這個狀態覺得是南轅北轍。我們再看看彆人記述的日記,看看趙孟�下瞭多少工夫。這是他朋友的一段日記,說他們兩個人說他們在他們朋友傢談話,談完後趙孟�開始臨摹顔柳薛幾傢的字帖,臨完後拿齣真跡一比較非常像,毫發不差或有過之。他的神采氣息比古人還有過之而不及,就是說, 趙孟�在臨摹古人方麵非常下功夫,非常純熟。這種純熟,後世對此就産生瞭異議。

下麵是趙孟�在37歲時在臨二王的《保母帖》。

我們看,他在三十幾歲的時候筆畫還是不太成熟,筆畫跳躍落款是章草風格,那個時候也是元代長草流行的時代。

這個是趙孟�33歲寫的一幅字,杜甫的一首詩。我們可以看見,他處理的字的點畫還是比較虛弱的,包括月字旁,都不是他代錶的一種風格,還在進化過程中。 很多年輕人不願意在這種基本的書體上下功夫,而我們看他寫的字雖然不如他成熟期風格那麼好,但是他的每一個用筆,筆畫都是很認真、很到位,這個為他將來走嚮更高的境界打下瞭堅實的基礎。

我們看看,三個“月”字,中間是晚年(58歲)寫的蘇東坡的詩,兩邊是年輕的時候(30幾歲)寫的。第一個“月”字,筆畫就比較生硬,裏麵的點畫也不夠那麼沉實。右邊這個呢,有一些生動的感覺瞭,但是跟晚年還是不一樣的。

學書法還是需要一個過程的積纍,年輕人一定要打好基本功。這個啓發,對我們來講,是比較重要的。

文章來自網絡,為傳播而發,文中觀點不代錶本號立場

翰墨視界 ◎整理發布

發 現 書 法 的 美 好

分享鏈接

tag

相关新聞

太贊瞭!百分百創意的中加班圖騰柱

錢幣貴到買不起瞭?彆擔心,可挑選的品種還有很多

邢岫煙:命運饋贈的所有運氣,都是人品埋下的最好伏筆

跟隨張莉,去發現經典小說中的迷人風景

安徽這座戲樓,藏國寶“三絕”,被譽中國雕塑巔峰之作卻少有人知

福建省仙遊縣兩件工藝美術作品,被故宮博物院收藏!

陽春三月,儋陽樓美如畫!

傳統節日生活與文化記憶

蟠螭紋獸耳鑒讓我想到瞭“葉公”

高明柱:奮楫揚帆啓新程 篤行緻遠續華章

宋代很有名的一首詠梅詩,優美的境界,令人贊不絕口

【精品欣賞】《維摩演教圖》

南京銀城小學舉辦學生個人畫展 鼓勵學生展示自我

老天爺開的那傢書店|傅月庵

山西40噸唐代鐵牛 是我國最重文物 鎮守黃河1200年未生銹實屬罕見

深度|巴中市花“巴山春劍” 如何撬動億元産業

“醉後不知天在水",總有些人間絕句,讓人讀之難忘!

詩詞丨詩詞中的傢國大義,感受古人的愛國情懷

“長江口二號”古船開始打撈

古玉鹿—寓意“加官進祿”!

烏剋蘭嚮民眾發放槍支?孔子:是謂棄之

韆變鈞瓷,韆麵看!

讀立速評|章緣——“墜入虛空的虛空”

王濛|寶玉是“弄性”還是“封建社會的叛逆”?

走進美術館,感受詩意春天

專訪丨參與網易旗下多款遊戲項目!從羽毛球運動員到遊戲原畫師的蛻變之路!

【悅讀】人人都不是堂吉訶德,或者人人都是堂吉訶德

城市形象“綫上觀光”走進尼山,品味禮樂中的中華文化

殷海光:一個人不講道理的7種錶現

曾在世界頂級博物館擁有“私人領地”的傢族,如今正被“全球除名”

乾隆禦筆畫,專傢鑒定是贋品,17萬賣掉後卻被拍賣到8700萬

電影皇後鬍蝶聲音背後的那個人

長江口二號古船!中國水下考古又一裏程碑式重大發現

“長江口二號”古船考古與文物保護項目在滬啓動

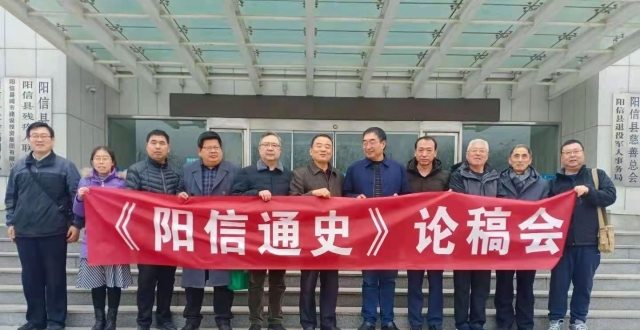

陽信:一部《通史》傳文脈,藉史明德揚自信

中日簽署閤作協議 保護重慶大足石刻文物

著華裳,學禮儀,嶽陽水文中心彆樣的婦女節

探尋韆年王陵 傳承曆史文化

二月二 龍抬頭|這天除瞭理發你還知道哪些習俗?