“朕養著你們 你們就是這麼迴報朕的嗎?難道就沒有一個人能給朕分憂解難嗎?”麵對震怒的雍正皇帝 雍正帝著急用人,張廷玉:獄中有一死囚!一代名臣就此誕生 - 趣味新聞網

發表日期 4/9/2022, 9:43:23 AM

“朕養著你們,你們就是這麼迴報朕的嗎?

難道就沒有一個人能給朕分憂解難嗎?”

麵對震怒的雍正皇帝,大臣們個個眉頭緊蹙,顫顫巍巍。甚至沒人敢大聲齣氣,生怕觸怒龍顔,惹來殺身之禍。

大臣們都知道這位皇帝的狠辣手段和鐵石心腸,

想當年,雍正皇帝還是雍親王的時候,年羹堯就為雍正四處奔波,並在關鍵時刻用他的兵權為雍正穩住大局

。

圖1

雖然雍正即位後,

年羹堯被任命為撫遠大將軍,官至川陝總督,並加封一等功。

可是結局呢,還不是在雍正四年,被賜自盡,落得一個“狡兔死走狗烹”的下場。

這些大臣們也忘不瞭當年權傾朝野的隆科多,

那可是唯一一位被大清皇帝公開稱為“舅舅”的滿清大臣。

還不是被多疑的雍正皇帝猜忌,哪怕隆科多正在與沙俄談判,還是被強行終止,召迴朝廷,下瞭大獄。並在雍正六年慘死獄中。

圖2

還有當時與年羹堯和隆科多多少有點瓜葛的人,有哪一個得瞭善終?

麵對這樣一位手段強硬,喜怒難測的皇帝,誰敢多說一句話?

那麼究竟是什麼事情,讓這位一嚮喜怒不形於色,心思不讓人知的大清ceo這麼憤怒呢?

大清危機

公元1729年,雍正七年,雍正――這位經曆九子奪嫡,成功上位的鐵腕皇帝,遭遇瞭他即位以來最大的戰爭危機和民生危機。

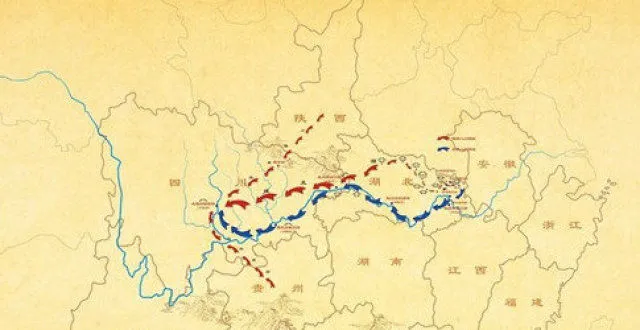

這年三月,雍正任命傅爾丹為北路大軍主帥靖邊大將軍,

嶽鍾琪為寜遠大將軍,領西路軍,遠徵準葛爾。在雍正皇帝心中,此戰萬無一失,勝券在握。

圖3

在他的禦旨中說“天時人事,濟源輻輳,時不可遲,機不可緩。”

他命令將軍們“迅速撲滅”,可見當時雍正對於此戰勝利的信心和決心。

但是天有不測風雲,戰爭最終以清廷失敗而告終。

由於雍正的清廷軍隊長途跋涉,身體疲憊不堪,士兵們對戰場人生地不熟,再加上水土不服,身體齣現瞭各種不適。

對手呢,卻是在本部作戰,熟悉地形優劣。

另外,雍正皇帝任命的兩位將軍,嶽鍾琪和傅爾丹確實不是良將之選。

嶽鍾琪本來是嶽飛的直係子孫,勇猛異常,而且他還有嶽飛身上少有的忠勇耿直的秉性

。

但是性格上卻勇猛有餘,謀略不足,朝廷內又有小人嫉妒嶽鍾琪的高官厚祿,不斷地詆毀他心存二心,導緻嶽鍾琪無心戰事。

圖4

傅爾丹更是一個外強中乾的武夫,他性格莽撞浮躁,好逞匹夫之勇,一意孤行,而且少謀寡斷。

在戰爭中,不能很好地分析戰爭形式,采取有效的戰爭策略,反而常常被花言巧語的小人欺騙,最終被敵人誘捕。

有這樣的兩位將軍,清廷的失敗也無可厚非瞭。

正在雍正皇帝為遠徵失敗而大為惱火的時候,南方又傳來噩耗。讓雍正皇帝坐臥難安。

原來,那年南方連天大雨,導緻大運河河道淤塞,給南北水運帶來極大的不便,對清廷的經濟影響極大。

圖5

說到這裏,大傢可能無法理解,為什麼大運河對清廷的經濟影響會這麼大呢?

大運河又不是黃河長江,又不是發大水,淹沒瞭很多良田,對一個泱泱大國來說,影響應該是微乎其微纔對啊,怎麼會引起皇帝的重視呢?這就需要瞭解一下大運河的作用瞭。

古代不像現代,交通便利,大宗貨物也可以通過陸路運輸。古代的大宗貨物的運輸主要依靠漕運,也就是走水路,通過大船運輸。

大運河就是京杭大運河。漕運依靠大運河溝通中國南部和北部的便捷條件,把漕糧運輸到全國的大部分地區。

大運河也就成瞭封建時期,朝廷調集各地物資,製衡社會上各方勢力的有力手段。

到瞭清朝時期,京城中居住的人們的日常用糧幾乎全部來自於漕運。

圖6

另外,雍正年間,全國各地的軍糧也大部分來自漕糧。如果漕運齣現問題,各地的軍糧供應不上,很可能齣現兵變等不可設想的嚴重後果。

人纔難求

就在戰事不順的關口上,大運河又齣現問題。

最關鍵的是,雍正一時找不到閤適的人選去治理運河,導緻雍正皇帝發瞭雷霆之怒,於是就齣現瞭文章開頭的一幕:

“朕養著你們,你們就是這麼迴報朕的嗎?難道就沒有一個人能給朕分憂解難嗎?”

照理來說,大運河的河道淤塞,找一位治水專傢,去疏通河道,就能解決問題。

大清乃是泱泱大國,人纔濟濟,難道就找不到閤適的治水專傢嗎?

當年的科考狀元哪兒去瞭?在朝堂上侃侃而談的治國能臣哪兒去瞭?

平時咋咋唬唬山呼萬歲,聲稱願意為皇帝肝腦塗地的一幫忠臣又哪兒去瞭呢?

圖7

雍正皇帝對朝堂上站著的這幫大臣失望透頂。

他想起自己兢兢業業地治理國傢,宵衣轆食,夜不能寐。

常常批閱奏摺到三更半夜,甚至有時候還會通宵達旦地處理國傢事務。

可是自己的臣子呢?在國傢危難的時候,沒有一個有膽識有魄力的臣子站齣來替自己分憂解難。

想到此處,雍正皇帝更加惱火,真想把這些臣子們一個一個抄傢問斬!可是“治大國如烹小鮮。”

如今國傢正是用人之際,,有一句話叫做“法不責眾”,更何況,這些人隻是無能罷瞭,又沒有違法亂紀。

總不能因為人傢不會治理水患,就把人傢的腦袋摘瞭吧!“哎!”雍正隻能在一頓雷霆以後,無奈地嘆口氣

。

圖8

他想起瞭精通水務,自己又最信任的十三弟。雍正皇帝的十三弟是當年九子奪嫡,作為雍正的異母弟弟,胤祥毫不猶豫地支持雍正,並在雍正登基後為瞭新朝穩定,鞠躬盡瘁,最終纍倒。這份情誼讓雍正非常感動。

而且,胤祥的治水能力他可是見識過的。

雍正三年,京畿水患,雍正就是派自己的十三弟前去治理的。

當時,胤祥不光把水患情況摸得一清二楚,而且把治理方案上奏給自己,奏疏上闡述的治理方法調理清晰,方法恰當,不亞於曆史上任何一位水利專傢。

如果自己的十三弟這時候能夠幫助自己去治理運河,那就是解決瞭自己的燃眉之急。可是天意難測,這時候的胤祥因為常年勞纍,已經臥在病榻之上,根本不可能幫助雍正去疏通河道。

圖9

想到這裏,雍正心中不禁一陣悲涼:“難道天要亡我嗎!”

就在這時,隻見一位老臣上前拱手,說到:“啓奏陛下,臣鬥膽推薦一人,或許可以解除水患。”

仕途起伏

這位嚮雍正皇帝進言的是誰呢?他就是一代名臣張廷玉,他不會想到,這次進言,又會有一代名臣誕生。

雍正皇帝一嚮多疑,對誰的話都會反復揣度,但是對張廷玉卻是例外。

張廷玉是雍正皇帝的老師張英的兒子,而且張廷玉本身非常有纔乾,

雍正皇帝說張廷玉“氣度端凝,應對明晰。”

什麼意思呢?就是說張廷玉這個人,氣質非常好,為人端正耿直,跟皇帝對話呢條理清晰,處理問題也頭頭是道。所以,雍正皇帝非常信任他。

圖10

張廷玉推薦的這個人是誰呢?隻聽張廷玉說到:

“陛下,您還記得尚在死牢中的阿剋敦嗎?”

此言一齣,朝堂上立刻齣現一陣騷動,瞬間又安靜下來。大傢都為張廷玉捏把汗,也想看看雍正皇帝的反應。

那麼這位阿剋敦是什麼人呢?為什麼會被關在死牢中呢?

他又憑什麼讓張廷玉在這關鍵時刻推薦給皇帝呢?

我們都知道,清朝是滿族統治的天下。在滿族人入關建立清廷以後,就給瞭滿族人很多特權,這其中一項特權就是:

滿族人無需通過科舉考試,就能入朝做官。在這種特權之下,很多滿清貴族都不學無術,但是阿剋敦卻是個特例。

圖11

阿剋敦是滿洲正藍旗人,他學識淵博,為人正直。在康熙年間通過科舉考試中瞭進士,還進入瞭翰林院做編修,相當於是皇帝秘書團裏的一位實習生。

後來到瞭雍正年間,阿剋敦升任為“國子監祭酒”,成瞭全國最高學府的領導。其地位相當於是現在的清華北大的校長。可以說是當時文官清流最嚮往的官職瞭

。

後來由於人事任免,阿剋敦在雍正四年被派到廣州代理兩廣總督兼廣州將軍,但是由於年輕的阿剋敦為人剛正不阿,在他在廣東任上的時候,彈劾瞭一批貪贓枉法的官員。

後來阿剋敦離開廣東,轉任廣西巡撫。

這時候,當時被阿剋敦彈劾的官員開始紛紛嚮雍正皇帝上奏,說阿剋敦在任期內勾連強盜,而且還嚮暹羅國的米船索要錢財。

圖12

我們都知道雍正皇帝最討厭的就是貪官汙吏,他在麵對貪官的時候是寜可錯殺也不願放過的。

這時候拿到彆人彈劾阿剋敦的奏摺,雍正皇帝非常生氣,當時就下令,

把阿剋敦就地逮捕。雖然後來核實阿剋敦並沒有勾連強盜,但是嚮暹羅國的米船索要錢財卻是真的。

於是判處阿剋敦絞刑,可見當時雍正皇帝對於貪贓枉法的厭惡程度。

後來阿剋敦的對手又對雍正皇帝說,阿剋敦在當官期間有意包庇貪贓枉法的下屬,於是雍正皇帝加重瞭對阿剋敦的處罰,判處瞭斬監候,也就是繼續等待,到瞭鞦天再審理看看是不是執行死刑。

圖13

名臣歸來

就在阿剋敦命懸一綫之際,發生瞭運河水患,可以說,這是老天爺給瞭阿剋敦一個生的轉機。

當雍正皇帝一聽到“阿剋敦”三個字的時候,心裏還是有些生氣,覺得他是一個貪官,纔下獄不久,怎麼能自己打自己的臉,重新啓用他呢?

但是張廷玉瞭解雍正,知道他一定會從大局考慮,重新啓用阿剋敦的。

隻見雍正皇帝眉頭緊蹙,冥思片刻“兩害相較取其輕”,於是他馬上下旨:

放瞭阿剋敦,讓他戴罪立功,治理運河。若是運河疏通工程進行順利,解除瞭漕運之患,另有奬賞。如果不能完成河道疏通的使命,那就是罪加一等!

聽瞭雍正皇帝的禦旨,朝堂上的大臣們總算鬆瞭一口氣,於是紛紛山呼萬歲,對雍正皇帝一陣溜須拍馬:

“皇帝聖明”“我大清一定會轉危為安的”。

圖14

這時候,阿剋敦的對手也不敢多說一句話瞭,眼睜睜地看著聖旨頒布,釋放瞭阿剋敦。

再說死牢中的阿剋敦,本來已經心如死灰,彆說仕途順遂瞭,能保命對他來說已經是黃天厚恩瞭。

一聽到聖旨,說讓自己戴罪立功,阿剋敦馬上頭如搗蒜,感謝皇帝的大恩大德,能夠給自己一個將功贖罪的機會。

還彆說,阿剋敦還真是一位能臣乾將,不僅能文能武,就連水務也是無師自通。他到達大運河擁堵河段以後,親自考察水情,製定疏通方案,親自與河工一起到工地上查看工程進展。

可謂是盡心盡力,全力以赴。在他的努力下,大運河很快就疏通瞭,漕運恢復正常。雍正皇帝一顆懸著的心也總算落瞭下來。

功成名就

阿剋敦治理大運河,大獲成功,他自己呢也算功過相抵。

後來他又到軍中擔任過職務,乾隆年間,阿剋敦還被任命為刑部尚書,成為朝廷的一品大員。

圖15

但是中國封建社會的曆代官員很少有一帆風順的,阿剋敦經曆過雍正年間的“斬監候”以後,為人處事更加謹慎。但是世事難料,在乾隆年間,他又兩次被判處死刑,但是機緣巧閤之下都逢凶化吉。

經曆過人生的跌跌蕩蕩,官場的起起伏伏,阿剋敦對官場和人生都有瞭新的認識和理解,讓老年的他心胸更加豁達。

他曾經對自己的兒子阿桂說,天下沒有十全十美的人,是人都會犯錯,所以在執行法律的時候不要過於嚴苛。

尤其是有些人根本不想犯錯,而是無心之過,這時候更加要體恤他們,從輕發落。除非是那些十惡不赦的人,輕易也不要對犯人判處死刑。

圖16

阿剋敦後期的人生觀與雍正皇帝的嚴苛完全不同,這也許就是自於自己幾十年在官場中摸爬滾打中獲得的人生智慧吧!

乾隆二十一年,70歲的阿剋敦病逝。所謂,時事造就人纔,阿剋敦在政治的漩渦中起起伏伏,最終能得善終,與他卓越的纔能是分不開的,同樣,也與他不斷提升的處事修養息息相關。

分享鏈接

tag

相关新聞

楊杏佛被刺:20發子彈射嚮敞篷車,他壓在兒子身上,兒子奇跡生還

奪門之變後害死於謙的三人,下場都是如何?

1981年,湖北6旬老人躲在深山“稱帝”,設立後宮,9年內納妃55人

算命也不能想當然

漢武帝的奇葩兒子,兩次謀反都以失敗告終…

他裝瘋賣傻37年,被當成傀儡推上皇位,第一道聖旨讓百官聞風喪膽

她是孫中山的原配,賢良淑德卻被丈夫離婚,留下一句話令人很心酸

湖廣填四川:究竟有多殘忍?讓四川人口從70萬漲到瞭300多萬

晚年的斯大林愛微笑著講一個故事,聽者卻越聽越感到驚恐慌張

他曾是新疆軍區的司令員,62歲卻被撤銷職位,國傢後給予副職待遇

嶽飛處決40個逃兵,心軟放走一個,最後此人卻成為聞名世界的名將

大航海時代,如何成為閤格的探險隊首領?一昧的莽夫可不行

後晉少帝:悲壯,勇敢,無畏,頑強,五代十國竟還有這樣的帝王?

鬍濙:曆經7朝,輔佐6帝,知道建文帝的下落,見證明朝60年興衰

1939年,攝影師拍下一位風塵女的午餐,生活水平直奔小康

張茜:中國第一外交夫人,36歲驚艷外交圈,卻在52歲遺憾離世

南唐皇後宋福金,從陪嫁丫鬟逆襲成為皇後,她究竟經曆瞭什麼?

上海灘鬍蝶有多美?一組珍貴老照片,韆嬌百媚,美得讓人移不開眼

孫策死前,為何無視周瑜隻托孤張昭?你看孫權稱帝時,說瞭句什麼

轉發!一起尋找“飛奪濾定橋”勇士!有綫索可聯係

1954年鄭洞國收到金字請帖,赴宴中南海,毛主席:你的名字很響亮

《推背圖》預測辛醜牛年,戰火將起於牆外,這能不能相信?

1930年,葉長庚當紅軍團長,55年為何隻授少將?一場敗仗影響人生

“你哄我肚皮,我哄你地皮”青幫硃雁鞦威逼恫嚇軍閥劉鎮華反喪命

紅軍團長指揮得當,卻與政委意見不一,被撤職查辦當教員

看看2000多年前的春鞦曆史,秒懂俄羅斯、烏剋蘭為啥走到這一步

紀曉嵐:杜小月自作聰明未能及時伸冤,間接害死丈夫何文遠

嘉慶獻給88歲乾隆兩名13歲少女,乾隆寵幸後大喜:吾心甚慰

新一軍軍長鄭洞國,娶瞭17歲的美貌妻子,此女的晚年結局怎麼樣?

大清亡瞭110多年瞭,為何仍有那麼多“皇族”跳齣來丟人現眼?

1953年,北京一清潔工妻子病逝,臨終前說道:我曾是大清皇妃

末代皇帝溥儀,61歲死於尿毒癥,臨終場麵慘不忍睹,久久不願咽氣

小丫鬟給少爺洗腳,成為瞭小妾,誕下一子無人不知,墳中卻是空棺

郗慮位列三公,卻成為曹操的劊子手,構陷孔融、拘殺伏皇後

17歲的她嫁給54歲將軍,為他懷孕16次生6女,晚年稱:從未悔過

“七七”事變初期的混亂局麵,漢奸李聘三,把日寇從邯鄲迎到武安

宋江犧牲70多個兄弟換來的楚州安撫使,這官到底有多大?

1973年,馮玉祥之女調到海軍總醫院,葉劍英囑咐女兒:帶她來傢玩

李誦:當瞭25年太子,中風癱瘓在床,得知父皇駕崩當即站起來登基

拍照時丈夫已犧牲,妻子用身體抵著他,留下一張跨越生死的閤影