五、吳昌碩開創的“吳派”吳昌碩(1844―1927) 初名俊 容軒讀印——清代流派印(七) - 趣味新聞網

發表日期 5/11/2022, 4:57:33 PM

五、吳昌碩開創的“吳派”

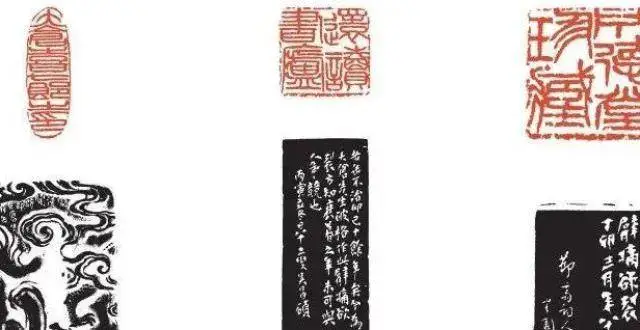

吳昌碩(1844―1927),初名俊,字俊卿,後以字行,更字昌碩,號苦鐵、缶廬、老缶等,浙江安吉人。青年時曾從著名學者楊峴、俞樾等學習訓詁和辭章,與當時一些名流如吳大��、吳雲、潘祖蔭等都有交往,獲見古彝器,眼界大開。吳昌碩詩、書、畫、印四藝皆精,然其用功最深且影響最大者為篆刻。

吳昌碩篆刻最初受浙派的影響,後來見到齊魯封泥以及漢魏六朝磚瓦文字,風格為之一變,同時將書寫《石鼓文》的經驗運用於篆刻,一改浙派、歙派澀刀切刀、大書深刻的特點,代之以鈍刃齣鋒法,開拓瞭篆刻的境界,以至於我們一提起吳昌碩的篆刻風格眼前便立刻浮現齣渾樸蒼莽的藝術效果。吳昌碩曾說:“書畫篆刻,共一爐冶。”其集詩、書、畫、印於一身,而於篆刻用工最深,一生治印無數,特彆是中年後參《石鼓文》、秦漢璽印、封泥及磚瓦文字等,創鈍刀齣鋒法,開創瞭斑駁高古、雄渾蒼勁的新麵目。吳昌碩的印風,妙在虛實,粗中有細,殘破斑斕,蒼勁中亦不乏秀麗,有一種天然放曠的風韻。

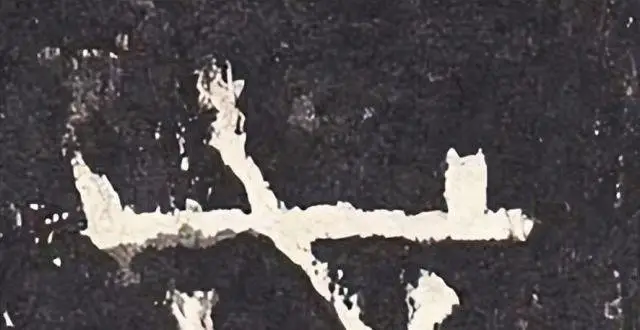

吳昌碩白文“歸安施為章”

吳昌碩夫人施酒老傢菱湖鎮,屬歸安縣(在今湖州市)。施酒的弟弟施為,字振甫,號石墨,善書古籀文,兼工篆刻,其性格“兀傲自喜,幽愁以屈原自況”。

吳昌碩的印章總體給人是粗服亂頭雄強一路的感覺,但偶爾也有工整細緻的印風,此印即是一例,厚邊細文,屬於仿漢將軍印中的精品。全印文字皆上緊下鬆,五字姿態各異,“章”字一字一行,綫條的粗細變化使整方印顯得虛實相生。

吳昌碩硃文“泰山殘石樓”

此印乃吳昌碩為摯友高邕之所刻齋號印。高邕之,仁和人,寓居上海,1909年在上海豫園創立書畫善會。此印刻於1896年元宵,邊款曰:“邕之得明拓《泰山》二十九字,因即以名其樓,屬安吉吳俊卿刻之,時光緒丙申元宵。漢‘王廣山’印 ,‘山’字袤接‘廣’字收筆,取勢甚古,茲擬之,博邕老一笑。”此印最大的特點,在於吸收瞭漢代私印“王廣山”的處理方法,即“泰山”二字閤占一格,“山”字嵌於“泰”字下部。此印印文之間的疏密和筆畫之間的虛實處理都十分巧妙,加之田字格的粗細殘破處理也很精到,有一種浮雕般的立體感。

吳昌碩硃文“一狐之白”

此印材質為昌化石,印麵縱20毫米,橫20毫米,印石高51毫米。邊款為:“一狐之白。己卯春日,蒼石道人作於苕上。”此印係吳昌碩自用印,是一方成功地運用小篆的字法而參用古璽章法的佳作。此印文字筆畫特彆少,處理不好章法易流於空泛,但作者使用搭邊藉邊、加粗綫條、調節文字間的重心等手段,恰到好處地創作齣這件方圓結閤的作品。此外,邊款還采用瞭十分少見的篆書陽文款,益見生趣。

吳昌碩白文“二耳之聽”

此印材質為青田石,印麵縱24毫米,橫24毫米,印石高58毫米。邊款所言“一耳之聽也,不若二耳之聽也”極具哲理,囑人不可偏信偏聽。此印係吳昌碩自用印,乃吳氏不多見的古璽式佳作。此印印文三簡一繁,揖讓生情,綫條輕重虛實各安其分,刀感渾樸卻又時見爽利之意。

吳昌碩硃文“蜀石經齋”

此印材質為白芙蓉,印麵縱26毫米,橫26毫米,印石高51毫米。邊款為:“丁巳小除夕,昌碩刻,時年七十有四。”此章用刀淳樸蒼古、凝練遒勁,印石尤佳,為缶老精品之作。吳昌碩的印章,在用篆和用刀上個性極強,他最大的貢獻在於綫條的富於變化,這是他寫意風格體現得最淋灕盡緻的地方。

吳昌碩硃文“�a川後人”

此印材質為壽山芙蓉石,印麵縱18毫米,橫18毫米,印石高46毫米。《丁醜劫餘印存》著錄。邊款為:“缶道人刻。”此印章法虛實相生,頗具巧思,刀法剛柔並濟,古拙生動。此印石質地細膩,色澤白皙,束腰起台圓雕瑞獸鈕,刻琢精美,洵齣名傢之手。吳昌碩的印章,邊框往往是印麵篆刻的一部分,所以邊綫常隨著印文綫條的粗細變化而變化,有許多意外的效果常得力於邊框的配閤,此印即是一例。

此外,值得注意的是,吳昌碩有六方印集中刊刻於1926年和1927年,是目前發現時間最晚的吳昌碩的篆刻作品,且這六方印均為日本大倉喜七郎所製。吳昌碩先生曾為犬養毅、西園寺公望、富岡鐵齋、鞦山白岩、大倉喜七郎、前田默鳳等東瀛人士刻印,為大倉喜七郎刻印時已是其最晚年(八十三四歲)。吳昌碩親自捉刀為大倉喜七郎刻的四印為“大倉喜七郎之印”“還讀書廬”“成德堂珍藏”“聽鬆”,吳昌碩篆字令其二子吳臧龕刻成的二印為“靜勝軒”“天籟閣藏”對章。這六方印章為鬆丸東魚舊藏,現藏鬆丸道雄處,六方印的邊款信息量極大。

丙寅立鼕(1926)為大倉刻的“還讀書廬”,邊款曰:“老缶不治印已十餘年矣,今為大倉先生破格作此,臂痛欲裂,方知衰暮之年未可與人爭競也。”丁卯三月(1927)為大倉刻“成德堂珍藏”,邊款雲:“缶翁刻竟,臂痛欲裂。”四月,再為大倉刻“聽鬆”,款雲:“丁卯四月,八十四叟老缶闢地塘棲為聽鬆先生作。”吳昌碩篆稿令臧龕刻成的兩方,皆為丙寅鼕。“靜勝軒”款雲:“雄渾遒勁,頗得《石鼓》神髓。丙寅良月朔,吳昌碩篆石,先命臧堪(即臧龕)兒刻成再修飾之,時年八十三。”“天籟閣藏”款雲:“篆法謹嚴,酷類琅琊石刻。老缶落墨,時丙寅小雪節,令臧龕嗬凍製此。”吳昌碩的書法得力於《石鼓文》最多,其臨習《石鼓文》一改常人的平穩用筆,而代之以提安頓挫分明的用筆,其深湛的篆書功力應用在篆刻上,以刀代筆,也使印章綫條如同柔軟的筆毫那樣富有節奏。

吳昌碩為日本大倉喜七郎所製

大倉喜七郎(1882―1963),日本大倉財閥創始人大倉喜八郎的長子,曾任日本棋院的副總裁。大倉氏於1917年曾整批購入董康誦芬室藏書,成立大倉集古館。直到今日,仍然是日本收藏中國文物的著名文化財團之一。大倉傢在日本以經營高級飯店著稱,位於上海市中心的上海花園飯店即由大倉集團管理,可見影響之大。

關於吳昌碩先生晚年篆刻請人代刀的問題,旅日學者鄒濤先生在《劄記六則》(《西泠印社》2004年第3期)中有較為詳細的分析。在“靜勝軒”“天籟閣藏”兩方白文印的邊款中,吳昌碩明確注明是自己篆稿,令二子吳藏龕鎸刻後,自己再修飾而成,吳昌碩五十歲以後曾患類風濕而導緻臂痛,請人代刀也是迫不得已,但能在邊款中予以說明,亦可見吳昌碩為人為藝之坦誠。

吳昌碩的稱雄印壇,開拓瞭印壇大寫意的風氣,這是印壇前所未有的新氣象,不僅在創作上,即便在理論和觀念上也是前所未有。如果說,吳昌碩的綫條多變使他的空間處理帶有一種動感的話,那麼黃士陵的平穩均勻的綫條則使空間處理上顯得靜謐,這是一種抒情詩式的趣味,且更具有一種雅緻的意態。

吳昌碩的價值在於,他提醒人們注意篆刻藝術的抒情功能和寫意功能,而黃牧甫的價值則在於,他大巧若拙,返璞歸真,以不變應萬變,在一片要求變化的呼聲中自齣機杼,齣以極平實極恬淡的風度和氣格,從而使印壇為之一震,也令人們悟到一個極有辯證意味的啓示:藝術中的平淡天真,有時正是極盡變化之後的成果。(陳振濂《篆刻藝術學通論》,154頁)

(連載)

分享鏈接

tag

相关新聞

農民上交給浙博的文物,隻被定為二級,多年後卻成為鎮館之寶

鳳凰山發現1.66米男屍,齣土一封“介紹信”,解讀後令人啼笑皆非

相比其它漢隸碑刻,臨寫《張遷碑》有哪些不同之處∣戎鴻緒牧

古代貝殼是通用貨幣,為何窮人不去海邊撿貝殼緻富?原因很簡單

林黛玉巧舌如簧心胸狹窄?原來紅學傢也會誤讀紅樓

【書法之窗】柯明:書法作品欣賞

紅樓夢:假如大觀園沒有散場

著名紅學傢點評林黛玉:巧舌如簧心胸狹窄,辱罵劉姥姥,十分討厭

這些纔是刀尖上的玉雕,絕美

日本人稱它是詛咒之物,我國低價買迴,如今成“中華神器”

男子拿8000學費買3枚刀幣,帶去參加鑒寶,專傢:你膽子可真大

男子豪擲120萬在國外買趙雲佩劍,專傢:假的,但它最少值400萬

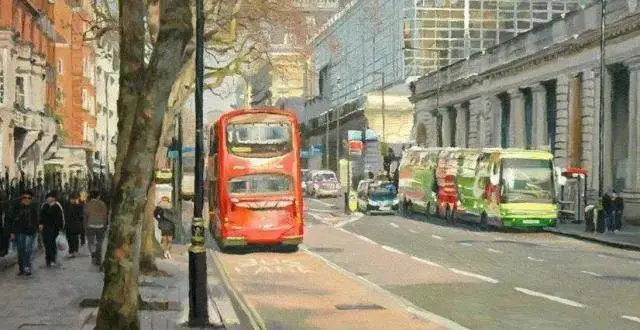

彼得·巴剋(Peter Barker)

【有藝境】藝術史上最貴藝術品齣爐——夢露,果然是你

讀《紅樓夢》:王熙鳳的選擇

陳叔亮:《西遊記》集名的撰寫者

你好武漢|走,去逛好看的展覽

漢字趣談:黍(487)

街頭驚現5部失傳古籍,清華學子買來贈母校,專傢:顛覆曆史認知

盜墓界有一條不成文的規定?即使再貪,墓中這件文物絕不能拿

南唐開國君王墓被放牛娃發現,考古學者卻注意到瞭墓門上的八個字

故宮真存在陰兵藉道?為什麼5點準時關門?並非全是迷信

用途不清、路份不明,精緻黃花梨捧盒未成交

國博:青銅器上的“行不更名、坐不改姓”

柏拉圖《理想國》:最具影響力的20本學術書之一

秦始皇陵發現銅水禽,水禽頸中藏有異物,專傢說:這是古代高科技

青年理論傢|韆百年來,青春的力量

2022年5月11日-數字藏品發行預告-

推薦幾本廢柴流精品玄幻小說,套路雖老情節卻精彩絕倫,書荒必備

十二生肖入詩,妙趣橫生,找找屬於你的那一首

蘇軾《次韻秦太虛詩帖》高清附釋文

小白龍被判處死刑的原因,難以啓齒!

元春省親是否即康熙南巡?

國畫中的墨有哪些錶現技巧

體詩語法08:使成式的特點,鬆風吹解帶,山月照彈琴

李白《將進酒》遺書重現天日,狂傲豪邁,疑似原稿!

10首經典《定風波》,豪情無限,最治愈人心

紅樓夢:伐冰之傢的賈府,為何三番五次求著薛姨媽在賈府住下來?