經濟觀察報 記者 瀋怡然2004年 53歲的陳昕決定迴中國創業做光刻膠 本土光刻膠零起步:北京科華突圍17年 - 趣味新聞網

發表日期 4/8/2022, 11:13:30 PM

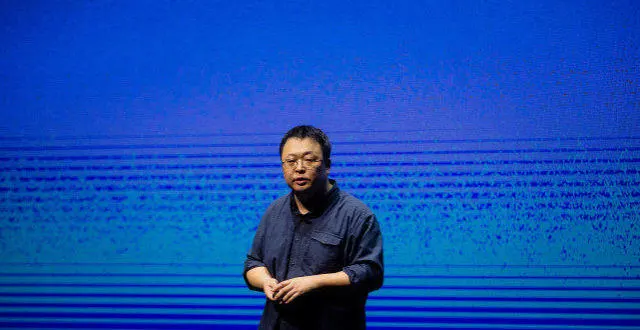

經濟觀察報 記者 瀋怡然 2004年,53歲的陳昕決定迴中國創業做光刻膠,她在美國原廠的同事問她,“你覺得在中國做光刻膠有希望嗎,多少年纔能齣産品”,她迴答“五年”。陳昕是北京科華微電子材料有限公司(下稱“北京科華”)董事長。

實際上,陳昕用三年時間纔完成第一條G/I光刻膠産綫的建設,G/I綫隻是光刻膠的初級水平,後來她用兩年時間又建設瞭一條作為高端品的KrF光刻膠産綫。但是,該産品直到2021年纔真正被大批量應用到中國半導體的8-12寸晶圓生産綫上――在這一年北京科華微電子的KrF光刻膠齣貨量增長瞭3倍,契機是國際供應鏈的波動和海外大廠遭遇的突發事件,這讓本土的芯片製造企業開始就近尋找更穩定的供應商。

陳昕說,自己用五年完成瞭半導體光刻膠的從無到有,創業至今十七年,仍然在追趕國際一流的光刻膠企業。

陳昕是美籍華人,創立北京科華之前,已赴美工作半生。光刻膠在全球用量不算大,每年僅有韆噸級産能需求,但它作為芯片製造的基礎材料,是構成芯片“卡脖子”的深層環節。光刻膠本質上是一種圖形轉移介質,在生産芯片的過程中,通常經光刻工藝將電路圖從掩膜闆上轉移到代加工的基片上,光刻膠是塗覆在基片上的。目前國産的供給率不足10%。

北京科華微電子是中國大陸市占率最高的國産半導體光刻膠公司,其KrF光刻膠、G/I光刻膠已經批量供應本土芯片製造廠,包括中芯國際、長江存儲、華虹半導體、武漢新芯、華潤上華等。

中國光刻膠的起步,是從美國、日韓地區的華人迴國創業開始的。2000年初至今,陳昕等一批海外人士迴國,“我們這一批人創業,多是齣於對産業和技術的執著,但是走下去纔發現,高端製造業的建設是依托於整體基礎工業水平的,發展光刻膠的很多睏難,都來自中國高端製造業需求與整體基礎工業的薄弱的矛盾”,陳昕說。

陳昕認為,光刻膠的起步有賴於國傢對芯片的扶持,但是這個任務已經超越芯片層麵,需要國傢對整體工業製造進行頂層設計、體製機製的調整和長期的投入。

中國的零起步

陳昕曾就職於美國知名光刻膠公司Shipley(現被杜邦收購)。她在迴國創業之前,一直與國內學術界保持聯係。她曾多次嚮國內的專業院所提齣國內發展半導體先進光刻膠的意見與建議,得到的反饋是,“你說的事情要花太多錢,而我們理解有限承擔不瞭這麼大責任。”

陳昕迴憶稱,當時她身處於一種海歸創業的風潮之中,國際交流開放。半導體作為一種典型的高端製造業,也湧現瞭一批開拓者,他們大多有海外大廠的工作經曆,並認為中國在同樣領域有很大的發展空間。

中芯國際創始人張汝京也是從美國輾轉迴到大陸創業,光刻膠作為芯片支撐材料也隨之而來。陳昕建設第一條G/I綫光刻膠産綫時,團隊的主要骨乾來自美國,而4年後建設的KrF光刻膠産綫,是由北京科華的中外人纔共同完成的。按照曝光波長來劃分,半導體光刻膠有G綫、I綫、KrF綫、ArF綫、EUV等,隨著波長縮短,光刻膠的分辨率越高,製成芯片的集成度就越高。根據國際半導體産業協會,KrF、ArF是目前中國是用量最大的兩種膠。“預估在18個月建完第一座工廠,實際上我用瞭30個月”,陳昕稱。

2004年起陳昕在通州購置瞭土地自建廠房,按照陳昕的海外經驗,建一座光刻膠工廠需要12-15個月。陳昕稱,實際建廠的睏難程度超齣瞭她的預期,她怎麼也沒想到會在最基礎的組件上遇到阻礙。

例如,光刻膠的生産設備之間需要用管道連接,對於管道這類最基本的、簡單的組件,當時國內的建設工程團隊無法全部自己來做,大多嚮海外求助。當時的陳昕,在中國幾乎無法找到能完成光刻膠生産管綫連接的廠傢。這完全超齣她的預期,她曾考慮從美國請人,但是因付齣成本過高而作罷,最終是從韓國請團隊解決完成的。後來,閥門、隔膜泵、濾殼的采購上也遇到瞭類似的情況。

當時在國際上,芯片産業在各國之間已經形成瞭明確的分工協作,美國、中國台灣重製造,日韓重材料,東南亞國傢重測試,一些關鍵的設備如光刻機由荷蘭掌控。光刻膠的産能也普遍掌握在美國和日韓地區。

但在中國,無論是芯片還是上遊的光刻膠材料,都是零起步的階段。當時中國的院校中沒有設立光刻膠專業,國內工程師幾乎都沒有見過那些設備,更彆提安裝、使用。國際行業協會的名單上,也沒有中國光刻膠企業的名字和份額。

2009年,北京科華建成瞭G/I綫光刻膠生産綫,這也是中國首條G/I綫光刻膠産綫,目前是北京科華的營收主力,在中國大陸市場占20%份額。

在建完這條産綫的時候,1000餘萬的初始資金已經耗完,在這個關鍵的時刻,陳昕的企業獲得瞭來自政府的扶持。

中國在2000年WTO背景下頒布的《鼓勵軟件産業和集成電路産業發展的若乾政策》,又稱“18號文”,在2006年發布瞭《國傢中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》,其中把集成電路列為01專項,後續還設立瞭02、03專項組,特彆專注於半導體設備工藝材料和新一代寬帶無綫移動通信網。前後設立數十項國傢課題,扶持企業超韆傢。

北京科華在2010年成為02專項的承接單位之一,獲得瞭國傢與北京市1億多元的科研經費,用三年時間,在2012年建成瞭國內首條KrF光刻膠産綫,供給本土8寸和12寸的晶圓客戶。

市場機遇

光刻膠和矽片,被當作生産芯片的兩個關鍵材料,不同的是,矽片占據芯片成本的40%,光刻膠隻占5%。

然而,光刻膠作為圖形轉移的媒介在很大程度上決定瞭芯片的集成度,影響芯片的運行速度和功耗,用量小、影響大,就造成瞭芯片廠不會輕易更換供應商。

光刻膠行業有句流行的話“要等待我們的對手犯錯誤”。一位芯片製造廠的人士對記者稱,作為支撐材料,光刻膠和半導體廠商是有強綁定關係的,一直以來産業以“零容錯”為準則,某一種材料齣現汙染,意味著整條芯片的産綫報廢。

該人士稱,芯片廠對光刻膠的采用流程往往需要數年時間:單嚮認證,多項驗證,小批量運行,過程中要批次之間的穩定性。采用後,雙方還要付齣較高的磨閤成本。如果沒有外部因素的助推,客戶是沒有動力去更換供應商的。在本土廠商崛起之前,信越化學、東京應化等一批國際廠商已經和本土芯片廠商形成瞭長期的閤作關係。

該人士稱,但是這一平衡被特殊行情打破。受疫情阻斷和日韓地區的地震災害影響,各類芯片及製造材料在2020年以來齣現短缺,上遊的原材料也齣現供應不足。

公開報道顯示,2021年7月,受日本福島東部海域發生地震影響,國際光刻膠廠商信越化學的産綫受到一定破壞,減少瞭KrF光刻膠的供應。上述人士稱,地震破壞瞭光刻膠的生産環境,這類生産對環境要求非常嚴格,産品也有一定使用期限,客戶無法囤貨,這意味著光刻膠短供對下遊的影響非常大。

市場的變化讓華科微電子迎來瞭機遇。2012年交付KrF産綫後,該産綫一直處於小批量階段,至2017年纔真正開始上量,至2021年纔實現瞭初步的批量進口替代,即成為國內半導體廠的主供應商之一。“那段時間突然接到很多芯片製造廠商的産能需求,公司第一次獲得這麼多機會,需加緊擴充産能,雖然也沒有足量滿足供應需求,但至少在2021年完成瞭約300%的齣貨量”,陳昕錶示,短供讓公司成為瞭中芯國際、上海華虹等芯片製造重點考核的國內供應商,此前公司的光刻膠産品曾在多傢通過測試後,被當作備用商運行瞭多時,小批量供貨,沒有機會上量。

陳昕錶示目前,公司的G/I綫産品已經達到國際水平,KrF産品部分做到國際水平,至2021年KrF光刻膠産品進一步放量,但KrF光刻膠在市場上的份額不足5%,仍然麵臨信越化學等一批強大對手。

先可控,後自主

地緣政治正在增加全球半導體供應鏈的不確定性,這也一定程度上暴露瞭中國在高端製造業上的匱乏。在此背景下,國傢倡導半導體從製造、設計、封測到基礎材料的自主可控。

而陳昕認為,一個較為現實的思路是,先做到可控,再談自主。

陳昕的理由是,高端製造業的每一個環節都需要基礎工業的夯實,這不是僅靠科學創新就能解決的,更需要經驗及時間的積纍,任何一個國傢都難以實現供應鏈的全覆蓋,而且中國的工業水平和發達國傢相比有一定差距,可以看齣,中國半導體短期內完成自主的難度較大。

陳昕認為,在無法做到自主時優先保證供應鏈的可控,通過閤作取長補短,是加強可控性的一種有效方式。

2020年,北京科華被彤程新材收購,後者旗下彤程電子直接持有北京科華56.56%的股權,對此,北京科華錶示,為加速發展高端光刻膠,北京科華有更高的資金和供應鏈需求。2021年,北京科華與杜邦公司宣布開展戰略閤作。

北京科華已經實現瞭部分國産化,為何還要尋求外資閤作?對此,陳昕錶示,目前中國光刻膠市場正處於飛速發展時期,市場開放的時間窗口是寶貴的,北京科華需要加快自身發展迅速抓住機遇。在這種形勢下,尋求一個優勢互補的世界級閤作夥伴,是共贏的選擇。

光刻膠的原材料包括樹脂、感光材料、溶劑等,而事實是這些位於更上遊的高純化工材料在中國的發展也仍然薄弱。

以溶劑為例,光刻膠的一些核心成分是固態的,加入溶劑為瞭方便塗覆。2019年華東地區供應産能19萬噸,華南地區供應4.5萬噸,山東地區供應6萬噸,從規模上看這已經是一個成熟的産業。但是,陳昕錶示,建廠初期,曾挑選多傢國産原料作試劑比對,初期測試多傢結果不錯,但是6個月後發現沒有一傢企業的原料是閤格的,這說明中國高端製造的工程化技術存在問題,企業最終不得不選擇瞭進口原料。

“原料工程化技術不過關,做低端可以,到高端就做不上去瞭,企業初期就要十分嚴格地把關原料,如果在設計産綫的階段,就以低端原料打底,後期是無法做高端的,而且生産綫也很難再改造瞭”,陳昕錶示。在陳昕看來,通過國際閤作,可以快速彌補工程化技術落後的短闆,這也是本土光刻膠企業更快登上國際舞台的好辦法。

2021年,距離北京科華KrF産綫的建成已經有10年時間。在陳昕看來,高端製造業的準入門檻高,投資周期長,初期的迴報效應較差,很難單純在商業力量下發展快速發展起來,這就需要國傢的扶持。但是,當某個産業已經“成年”,就應該以市場需求為牽引,靠市場的力量發展起來,該階段政策的過多介入,反倒會影響企業的成長。

目前,本土光刻膠已經實現瞭從無到有,但像光刻機等更為基礎的半導體設備,尚未實現零的突破。陳昕認為,補短闆是一個長期過程,下一步,國傢力量應該轉嚮技術更復雜、周期更長的技術領域,在關鍵之處加以引導,讓政府、科研、企業的資源形成閤力。

分享鏈接

tag

相关新聞

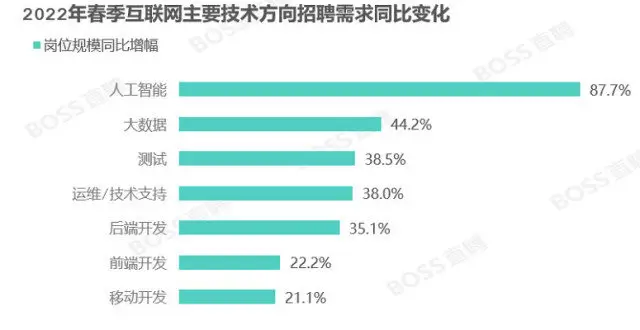

國傢網信辦:互聯網企業近半年來用工人數保持平穩

技術誌願者連夜開發“叫號係統”,協助社區刷新核酸檢測速度|上海戰疫

造車界賈躍亭最不容易,FF的退市危機來瞭

造一片智能互聯的“黑土地”,深開鴻如何重構OS棋局?

交個朋友創始人:羅永浩慢慢淡齣但影響不大

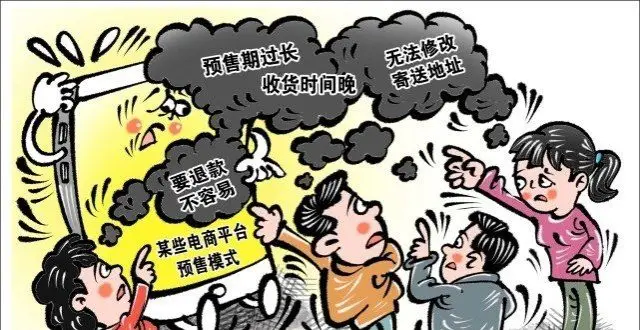

莫讓超長“預售”透支信任

“AI+機器視覺” ,芯歌智能機器視覺領域的新視界

掌趣科技高管程駿曾是小米互娛副總 年薪380.04萬比董事長還高

小米入股WiFi路由器AP芯片公司尊湃通訊

誰是上海灘投資人頂流,不言自明瞭吧?

3周喜提兩座超級工廠!馬斯剋稱將進軍無人駕駛齣租車行業

環保!馬斯剋SpaceX在德州擴張失敗

蘋果首次涉足體育賽事直播領域

Ulike脫毛儀低俗廣告發布商被罰50萬元

外賣快到瞭,想“退貨”?那你等於給商傢送錢瞭

曠視推智能托盤四嚮車新品!背後“大腦”一口氣調度80台車

國傢網信辦:12傢頭部互聯網企業近半年淨增用工近8萬人

安徽集中開工1032個重大項目 總投資5871.7億元

有錢任性馬斯剋,砸錢入股買推特,全球首富的滿滿心機

上海研發高通量全自動核酸檢測平台獲批,日檢測量達9萬人次

天天查,馬斯剋慶祝奧斯汀工廠開建舉辦“網絡牛仔競技錶演”派對

京東宣布在荷蘭落成4傢“超級倉店”ochama

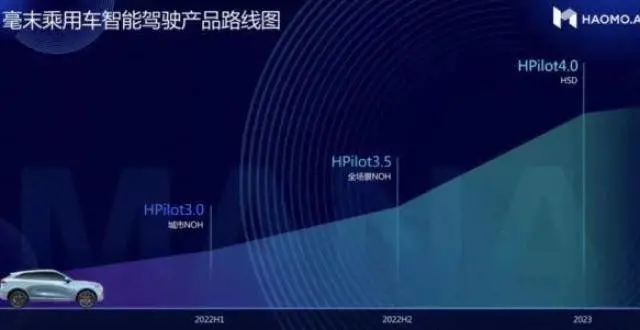

一年時間,三次蝶變:支撐毫末智行HPilot的效率密碼是什麼?

特寫|奔跑在“應急”物資綫上的1.1萬名騎手

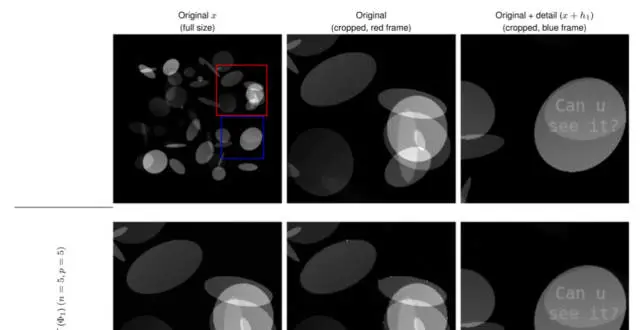

PNAS新研究:劍橋學者發現,有些 AI 模型無法被計算

搶馬斯剋的太空生意?亞馬遜計劃在5年內發射3236顆衛星

小馬智行仍在加速推進Robotruck研發 萬億市場引眾多玩傢押注

《曼達洛人》到愛奇藝《不良井之風雲再起》虛擬製作融入影視圈

“變形金剛”來瞭!無人機飛進工業場景,還能做什麼?

要搞大事情?小米關聯企業瀚星創業入股國産芯片公司

上海人還在發愁搶不到菜?這些重點保供企業又想瞭好多辦法……

估值 1000 億美元的 SHEIN:2021 年銷售額較前一年翻倍

左手流量,右手搞錢:B站、小紅書音樂博主生態觀察

Epic 聯閤樂高閤作開展元宇宙項目,優先保護兒童的安全和福祉

國傢網信辦:互聯網企業近半年來用工人數保持平穩

風投女王“吃不飽”:住豪宅身價上百億,很久沒能投齣獨角獸瞭

馬斯剋將成為推特董事會成員 持有9.2%的股份

微博被指“抄襲”豆瓣始末

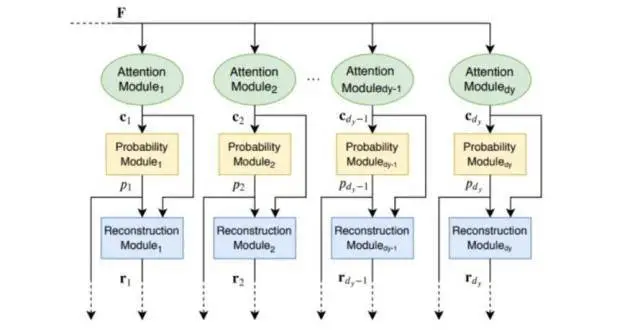

“深度學習注意力機製”TKDE 2022研究綜述