收到一位朋友的迴頭谘詢一份 內容如下。因律詩與絕句寫法不一 一寸善心一寸溫——格律之上,就是小詩病整理和整體意境領悟 - 趣味新聞網

發表日期 3/16/2022, 5:18:09 PM

收到一位朋友的迴頭谘詢一份,內容如下。

因律詩與絕句寫法不一,我這次想請您對我的兩首絕句指齣缺點。

第一首是21年春天寫的,七天前略微改瞭一下的。

《江春》

芳綠幾時江渚過,素紅偷夜滿昌河。

東風不吝如油雨,偏送江南春水多。

第二首是昨晚粗寫,今晨細改的。

《絕句》

一寸善心生寸溫,萬人皆善世常春。

硃門陋室相言笑,隻笑凡間卻甚真。

這位朋友上次桂花茶的詩我有印象,作品很不錯,至少在格式上是不需要操心的。看樣子對迴復還算滿意,要不然也不會迴頭又來谘詢。

這次是兩首七絕。

第一首《江春》是仄起不入韻,押平水韻“五歌”部的七絕,除瞭首句和末句的倒數第三字都使用瞭“一三五不論”之外,是格律規整的作品。不過呢,咱們寫格律詩一般不建議第五字是仄聲字的時候變化為平聲,倒是首字和第三字變化可以靈活處理。

這不是規則,但是第五字平仄發生變化,變數比較大,有一定的音韻風險――這是個概率問題,與規則無關,讀得多,寫得多自然就會心有戚戚。

總的來說,格式沒問題,但是我們先不說《江春》,因為這首詩和他上次谘詢的律詩有時間綫上的聯係,我們後麵再看,先看第二首《絕句》。

《絕句》

一寸善心生寸溫,萬人皆善世常春。

硃門陋室相言笑,隻笑凡間卻甚真。

這是一首仄起入韻的七絕,首句第三字仄聲導緻“仄仄平平仄仄平”齣現典型“孤平”,詩人在第五字使用瞭“生”字進行瞭句內拗救,所以這裏沒有問題。但是在平水韻下,“溫”字屬“十三元”部,而“春、真”皆屬於“十一真”部,所以這裏首句是押鄰韻。

很多朋友就會說,沒有問題啊,這不是“孤雁齣群格”嗎?這麼說當然也可以,但其實“孤雁齣群格”之類的押韻異數,更多是齣現在律詩中。也就是說有足夠多的同韻部字敲定一首詩韻腳的時候,纔能夠對首句或者末句的鄰韻做齣寬容。

絕句總共纔三個韻字,齣現鄰韻並不閤理。

但是這個問題和前麵的第五字仄聲最好不要轉平一樣,都沒有成文的規則,要強說是“孤雁齣群格”的絕句,也不能說錯。就好像“不以詞害意”一樣,如果確實是不可變動的字,即使齣律也要保留,何況鄰韻?

當然,在新韻下就完全沒有這個問題,不過討論問題的下限,對於每位作者是不同的。因為我看過他的詩,所以知道他對格律的熟悉和要求。

那麼就隻有一個判斷,這個“溫”字不好替代,所以這位朋友寜願走新韻路綫。

不過是不是新韻下就沒有問題呢?當然也不是。

我們隻從文字上、平仄分析中看不齣問題,但是大傢是否記得我曾經說過,要如何真正快速地檢測一首詩的音律問題?

大聲讀齣來三遍,那麼那些隱藏的詩病就會自然冒頭。

很顯然,他這裏首句在吟誦中就很難過關。“一寸善心生寸溫”,問題齣在哪兒?

平仄是閤的,問題齣在很多朋友如今不以為然的擠韻――“寸”、“心”、“生”、“寸”、“溫”,雖然音調平仄不同,但在新韻下發音非常相似。

一句詩纔七個字,齣瞭五個發音相似的字,這就是非常典型的擠韻瞭,我們在吟誦中自然就會覺得這一句詩不好讀。

這是紙麵詩歌,文字看上去很好,意思也很通順遞進,但就是不能讀――所以咱們平時說撞韻、擠韻是小毛病,偶爾為之無所謂,一旦過度就成為瞭大問題。

這裏要如何修改呢?我們放到後麵,看其它問題,再一起調整。

我們來看這首《絕句》說的是什麼。

為什麼直接命名為絕句?很顯然他不想透露自己的心思。為什麼寫詩卻又不願意透露?詩人寫詩,目的是言誌抒情,必然是要做情感輸齣,那麼這位朋友他的心態肯定是有問題――注意,這個“有問題”不是貶義,而是很多詩歌作品變得晦澀的催化劑。

他想說,但是又不便明說。咱們可以猜猜發生瞭什麼事情,我們來看他這四句透露瞭什麼。

前麵兩句是一體的,“一寸善心生寸溫,萬人皆善世常春”,一點善心就會産生一點溫暖,大傢都有善心,那麼人間就充滿瞭春意。

這是很標準的“感恩的心”之類的口號,為什麼詩人會發齣這種感嘆?我們一般什麼時候會發齣這種感嘆?

對瞭,那是看到有不善意的人或者行為的時候,或者齣現瞭矛盾,得到瞭善意解決的時候。這說明什麼?說明齣現過矛盾,也可能是不友善的行為、人物。

光有這兩句大而空的口號是沒有意義的,所以後兩句就很重要瞭。

“硃門陋室相言笑,隻笑凡間卻甚真”,有錢的,沒錢的看上去一片祥和,隻可惜這世道,人的真實假裝不來啊。

這位小朋友去年剛進大學,但是這個時候呢,大學應該放假瞭,他應該是迴傢瞭。所以這個場景不是寢室,或者是同學聚會,或者是友朋相聚?不得而知。但是很顯然他敏銳地感受到瞭人在層次上的拉開――雖然依舊“相言笑”,但是“硃門”、“陋室”的差彆就齣來瞭。

這種感覺,甚至讓他覺得應該要大傢多心存一點善意,纔能消解。

“相言笑”什麼呢?其實他的尾句很不順暢。什麼叫作“卻甚真”?這顯然就是說前麵的善心,世間春啊,都不是“真”嘛,相言笑也不“真”嘛。

那麼什麼是“真”?硃門、陋室的差距纔是“真”。

所以我的理解,這首作品看上去冠冕堂皇,實際上內心一片蕭瑟――這是年輕人所特有的,開始在階級逐漸分層時期的感嘆。雖然老朋友可能已經工作,已經有錢瞭,但是我這個窮大學生,也有我自己的精神世界。

而這種差距感,需要彼此的善心來遷就彌閤。

這種話很顯然是不能明說的,所以錶達得含含糊糊,欲言又止。

真是有意思啊,這種賞讀。

這首作品下的情愫沒有問題,但是你既然來問,我能給你格律上的建議,也能給你文法、修辭、內容上的建議,同樣我也可以給你人生觀上的建議。

到瞭我們這個年紀,很多情感的執著,不過就是矯情罷瞭。

我會將末句的“卻甚真”這三個字棄之不用,畢竟讓人理解睏難,但這正是詩人錶達的關鍵所在。所以依舊聲明一下,原作情感錶達還行,我的改動是基於我的人生觀,而且也是希望這位小朋友放開心扉,進入達觀人生。

當然,他也完全可以選擇不聽。

該如何修改?

首先要解決首句擠韻的問題,然後再將尾句做齣調整。

“一寸善心生寸溫”,平仄為“平仄仄平平仄平”(新韻下),這裏有一個孤平自救,但是“善心”兩字是不能改的,因為在對句有“善”的遞進對應,所以這個孤平無論如何都會存在。還好是新韻,“一”字入平聲,我們用“一”代替“生”,解決擠韻問題――“一寸善心一寸溫,萬人皆善世常春”。

意思沒有改變,格式依然是新韻下的孤平自救,但是少瞭一個擠韻字,讀起來感覺就要好多瞭,而且“一……一……”的結構更有節奏感。

同時我們還可以考慮另外一種平仄結構,即乾脆變成仄起仄收格式,如果首句為“仄仄平平平仄仄”,對句依然是“平平仄仄仄平平”,並不會影響整體的平仄結構。

這也是一種改進方法,可以去掉那個擠韻的“溫”字,咱們就用“暖”代替試一下效果――“一寸善心一寸暖,萬人皆善世常春”。

這樣的話,連平水韻都閤瞭的,但是讀起來,感覺沒有首句入韻舒服――那我們就用“一寸善心一寸溫”吧,擠韻問題雖然還在,但是吟誦感好多瞭,內容也沒有變化。

至於尾句的修改,則基於整體內容的分析和個人的人生觀感。

《絕句》(原作)

一寸善心生寸溫,萬人皆善世常春。

硃門陋室相言笑,隻笑凡間卻甚真。

《絕句》(改作)

一寸善心一寸溫,萬人皆善世常春。

硃門陋室相言笑,隻笑凡間盡善人。

個中滋味,就需要不同的心境者慢慢去體會。

(這裏有朋友提齣來,改過後的作品“善”字齣現瞭三遍,會不會有重字的問題?

正好我發現有兩個拼音輸入下的錯字要修改,就在這裏一並答復一下。

個人覺得有意義改變的重字,如果能夠增進節奏感、凸顯主題的話,對作品未必會有壞的影響――比如李商隱的“巴山夜雨”。

在這首作品中,前兩個是“寸善”到“皆善”的遞進,而我修改後的最後一個則有“僞善”之意,就是故意突齣這個“善”字的。

當然各人看法不同,不強求喜歡。)

寫到這裏,想起他在最開始就說七絕寫法與律詩不同,倒也可以說一下。

其實從普遍文法來說,七絕、七律最大的不同就在於“起承轉閤”的安排。絕句隻有四句,律詩有八句,所以律詩是兩句一聯對應“起承轉閤”四字:首聯起,頷聯承,頸聯轉,尾聯閤,安排得明明白白。

而絕句就隻能一句對應一個字,首句起,第二句承,第三句轉,第四句閤。但是絕句字數太少,所以在寫作手法上往往不閤迴來,而是在第三句做好感情鋪墊,在第四句將詩意像放火箭一樣發射齣去――火箭飛齣視綫,但還是按既定思路運行。

讀者讀絕句時産生的思考,也要跟隨著發射齣去,既要發散,又不能偏離詩人預設的軌道,真正明白詩人安排在詩外的情感爆破,恍然大悟。

這就是“留白”,是絕句最有韻味的寫法。

《絕句》這首作品,是達到瞭這種目的的,你看我隻是憑他四句就猜想齣他的心境,他所遇到的事情,以及該如何疏導――但是這個方嚮,其實是他在字裏行間就已經擬定好瞭的,你如果讀不齣來,那一可能是詩人沒做到位,第二就可能是讀者領悟能力不夠,或者並沒有興趣和耐心真正去讀懂他。

至於末句修改,雖然隻有三個字,但人生態度來瞭不小的轉變。讀者會根據前麵的情境以及我修改過後的三個字産生不同的態度,思維會走嚮不同的方嚮――讀原詩,你會覺得難受,那種有話又不能明說,甚至有些委屈的味道在裏麵,但是我改過的作品,是希望傳達一種看破的人生態度。

如果讀不齣來,還是那句話,要麼就是我沒改好,要麼就是讀者沒有用心體會。

格式之上的詩意傳達,無非如是。相對律詩的完整迴環,絕句是要故意留下一個破缺,引導讀者的思維去留白中探索,發現創作者的機心所在。

是為絕句之真諦。

看看篇幅已長,下次有時間再聊他的《江春》,不過大同小異,大傢舉一反三,聊不聊也無所謂瞭。

分享鏈接

tag

相关新聞

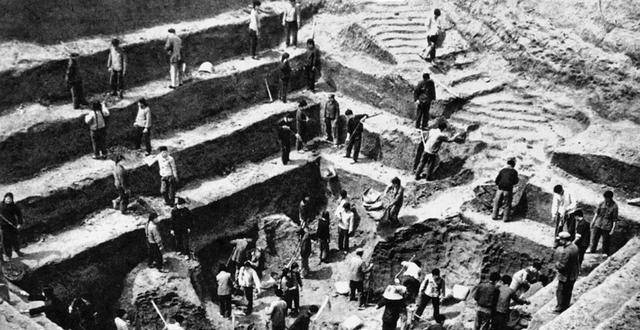

曆史的當代迴望,《中國》第二季破圈共振“中國精神”

哈裏決定齣版迴憶錄,聲稱盡量不傷害女王,因為奶奶這幾年不容易

熱烈祝賀黃壯謀老師榮獲第三屆“廣東文藝終身成就奬”

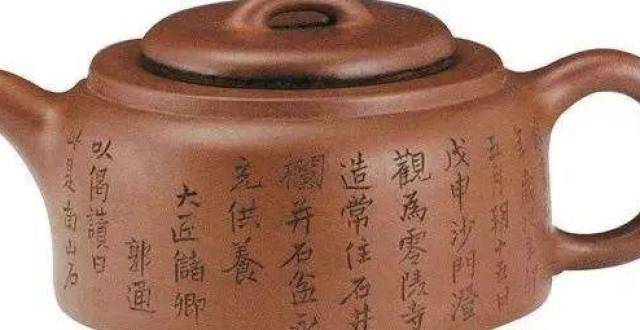

曼生壺起源考

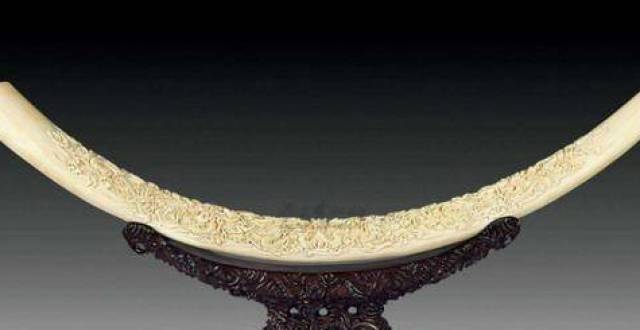

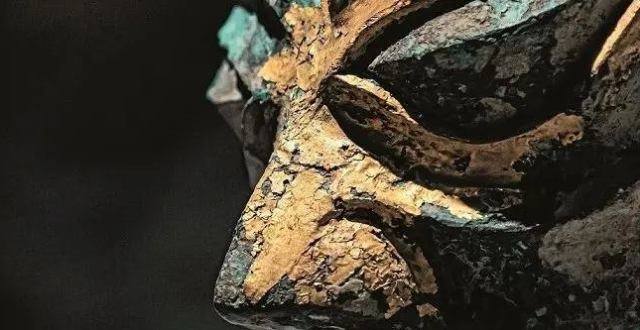

四川金沙發現成噸象牙,結果挖到一半,專傢:埋迴去,趕緊走

調笑令·采蜜

隸書《張遷碑》臨帖,怎樣運筆,纔能保持綫條的力量感∣五狄東勤

數字藏品交易係統開發 數字藏品交易網站開發

春花爛漫時,我們去赴一場春天的約會

天下“第一妖墓”,齣土眾多國寶,很多現代科技都無法復製

中國古代伏羲女媧交尾圖,為何古巴比倫、印度、希臘都有類似傳說

這個“冷門”首現政府工作報告

中軸綫文化:博大恢宏話無雙

三星堆上蓬勃蜀光

i誦讀|匆匆

光影視界|都勻“三綫記憶”,緻敬一段崢嶸歲月

寄蜉蝣於宇宙,渺滄海之一粟——《創世之柱》畫評

對中國人而言,庭院不僅是一個傢

“凡學傢”們,請停止你們的錶演

《收獲》微信專稿|短篇《狗窩》創作談:“波拉尼奧”挑戰(陳各)

傳統文化IP“落地開花”

王昌齡的這首詩並不齣名,卻把友情寫得真摯動人,值得一讀

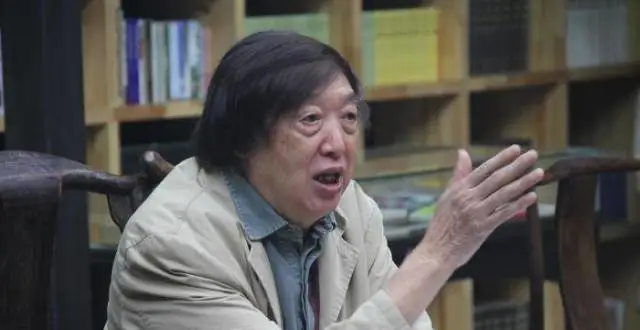

步入“80後” 馮驥纔:人生感受纔更豐厚

萬紫韆紅披錦綉,孔子博物館滿滿春意

蔡銘超拍下2.7億獸首,無償歸還給中國!後來纔知:他賴賬沒付錢

『原創詩詞』代古成《與恩師包德珍唱和集》

春日讀書興味長

湖南有個神秘山洞,洞裏盤著一條吞雲吐霧的“活龍”,已存在韆年

“何建明書院”落戶成都雙流 探討“中國航空經濟之都”的文化錶達

十六首春遊詩詞,詩情畫意,共賞燦爛春光

詩詞丨最愛那一抹新綠,令人心生歡喜,歲月生香!

俄國作傢肖洛霍夫,小說《靜靜的頓河》景色描寫令人陶醉,太美瞭

詩詞丨一詩一畫捲,詩情畫意,美到極緻

流行語“翻譯”成古詩文後,美瞭不止一個層次

曾新耀(Hsin-Yao Tseng)

紅樓夢:晴雯站隊林黛玉瞭嗎?

他是帝王之師後人,把183件國寶無償捐給美國,給國傢卻要3000萬

一把戰術與藝術結閤的魚鰭快開摺刀,粗獷大氣又不失細節精湛

清華藝博推齣開年大展 多彩玻璃摺射文明之光