大象新聞記者 邱延波編者按:行走河南 讀懂中國。在河南 碎瓷重生!非遺絕活藉茶風復興,800元茶壺鋦過後賣瞭2800元 - 趣味新聞網

發表日期 3/24/2022, 10:00:24 AM

大象新聞記者 邱延波

編者按:

行走河南,讀懂中國。

在河南,在鄭州,有不少非物質文化遺産(簡稱非遺),這些優秀的傳統文化,不但構成瞭中華民族深厚的文化內涵,也承載著中華民族的文化淵源和內在文化基因。非遺,誕生於農耕文明。隨著城鎮化的突飛猛進,部分非遺正在失去傳承的空間。在不可逆的城鎮化過程中,這些非遺的現狀如何?它們如何應對、適應這個過程?在城鎮化的必然中,這些非遺人也自然將成為都市人。非遺人如何讓非遺在都市中生存、發展,非遺人如何與都市完美融閤,從而讓非遺真正紮根下來,煥發新的生命?

為此,大象新聞聯閤鄭州市非物質文化遺産保護中心,梳理鄭州非遺人,推齣係列報道“都市非遺人”,揭秘都市非遺人的現狀,睏境,所麵臨的機遇,以及好的實踐案例,著眼於今後的傳承弘揚,為非遺發聲,為文化續脈。

中國是陶瓷的國度,瓷器精美實用,但緻命的缺點就是易碎。為瞭挽救打碎的瓷器,鋦瓷應運而生,這項流傳瞭至少上韆年的傳統技藝一度瀕臨消失。然而,承平之世,茶風興起,鋦瓷重新找到瞭生存空間。藉助短視頻的風潮,這項傳統技藝像插上瞭翅膀,反而飛得更遠、更高瞭……

雞蛋殼上打“補丁”,傳統技藝顯神奇

3月5日,匠仁堂,耿建華拿齣一個破裂的雞蛋殼。雞蛋殼用鐵絲擎著,可以清晰地看到蛋殼裂縫上打著“補丁”。

“用的也是鋦釘,隻是說它非常薄,鋦鋦時候要非常小心。”耿建華說,把破裂的蛋殼鋦好不漏水還不算啥,他還能把破裂的燈泡鋦好。但是,並不是誰都能誇這個海口,“沒有金剛鑽,彆攬瓷器活”――這話說的正是鋦瓷。

鋦瓷的曆史有多長,無法考證。但是,鄭州大河村遺址齣土的陶罐、陶盆上,破損的陶器裂縫旁邊,就有鑽孔,這種古代陶器修復工藝,也許就是鋦瓷的前身。“那個時候沒有鋦釘,古人應該用的是骨針。”耿建華猜測道。

宋代張擇端的《清明上河圖》明確畫著鋦瓷藝人鋦瓷做活兒的情景,這錶明鋦瓷在宋代已經非常普遍,與人們的生活息息相關。在鋦瓷匠人走街串巷的過程中,一件件破碎的瓷器,在敲敲打打、縫縫補補之間,又被賦予瞭第二次生命,散發齣獨有的殘缺美。

到瞭清代,這種殘缺美被刻意製造。有些達官貴人、八旗子弟,故意把黃豆裝入器物加上水,利用種子生長的原理把器物撐破,然後再讓鋦匠修復。當然,這種修復用的材料更講究,修復得也更精美。有彆於傳統走街串巷修水缸、大碗的粗活,這種專為貴族服務的鋦瓷叫細活,又叫秀活,更具藝術氣息。

“鋦瓷從被動修復到主動作秀,其實是一次藝術創造,也是人們的一種審美需要。”耿建華說,鋦瓷分化齣秀活,為古董行業提供瞭服務,讓一些破碎的古董“起死迴生”,也為今天鋦瓷技藝“起死迴生”打下瞭基礎――今天的鋦瓷主要是修復精美的茶具,耍的是秀活,是細活。

非遺與現代生活相連接,老手藝藉修復茶具迴歸社會

“非遺,要與現代生活相連接,這樣纔能生存、發展。”耿建華說,他們傢祖上靠鋦瓷謀生,然而,這項傳統手藝險些失傳。鋦瓷,在過去與生活一直連接著。物質貧乏的時代,人們惜物愛物,瓷器碎瞭之後捨不得扔,等著鋦瓷匠人來瞭,鋦一下繼續用。後來,因為社會發展,瓷器越來越普遍,簡單易得,價格低廉,碎瞭就再買新的,不再需要鋦瓷,這種手藝就慢慢遠離瞭生活,淡齣人們的視綫。

傳統的鋦瓷手藝,怎樣纔能與現代生活相連接?鋦瓷藝人發現瞭一個媒介:茶具。茶具把這一即將失傳的手藝重新拉迴現代社會。

承平之世,生活富足,很多人喜歡喝茶。當一件精美的茶具不小心打碎,瓷碎的同時,品茶人的心也碎瞭。”喝茶的人,很多是有情懷的,他們十分珍愛自己的東西,總想讓自己的心愛之物起死迴生。鋦瓷,實現瞭他們的心願。“耿建華說,他有一個客戶,茶具其實並不貴,隻有百十元,不小心摔碎瞭之後,念念不忘,割捨不下,非要讓耿建華修一修。價值百十元的茶具,修一修花費1800元,但是,客戶非常高興。修的是物,補的是情,這是一種情懷,一種念想。喝茶的人,有時候不在乎花多少錢,在乎的是心愛之物失而復得。

就這樣,鋦瓷手藝在茶道中復活瞭,迴歸到現代社會。

嘗過人情冷暖,頓悟生活真諦

耿建華並不是一開始就專職從事鋦瓷的。他曾經在工地上做項目。“工地上,你想想,天天喝酒。酒桌上朋友太多瞭,喝酒時都是豪言壯語,說起來個個義薄雲天,兩肋插刀。”耿建華說,2014年,他做一個項目賠瞭,這纔發現自己有錢時的朋友,那些酒桌上的朋友,沒有一個願意幫忙。人情冷暖嘗過,耿建華感嘆世態炎涼,為此還抑鬱瞭兩個月。

”有一次,無意中看瞭一個節目,大國工匠,裏麵有修復瓷器的,給瞭我很大啓發。“耿建華說,他傢祖上就是鋦瓷的,自己又會,為啥不把這門手藝繼承下來?再加上他從小喜歡繪畫,上學時學的雕塑雕刻專業,對玉石雕刻、珠寶設計都有涉獵,把這些與鋦瓷相結閤,不是更好嗎?耿建華說,那一刻他“頓悟”瞭,決定把自己所學的知識與祖傳的手藝相結閤,在鋦瓷這一行好好乾。

耿建華開始琢磨,在創作中把一些美妙的圖畫和漢字融融入到瓷中去,不僅讓破碎的瓷器重生,甚至比原來還要美。

饕餮紋和中山篆是耿建華在鋦瓷中常用的元素。饕餮是古人融閤瞭自然界各種猛獸的特徵,加以想象而形成的。饕餮的麵部巨大而誇張,裝飾性很強,在古代就經常作為器物的主要紋飾。中山篆是古中山國的文字,這種文字結構修長俏美,刀筆勁健挺拔,典雅秀逸,姿態綺麗。還有輔首,也是耿建華常用的一個題材。輔首是安裝在大門上銜門環的一種底座,是中國傳統的大門裝飾。王府宮殿大門上的輔首,形象多為虎、螭、龜、蛇,寓意星宿守門。中國在春鞦時代便已使用輔首,至今已逾2000年。耿建華把輔首這一形象用在瞭鋦瓷上,經常在瓷器破損處鑲以輔首,不僅看不齣破損,而且更加美觀。

“我選輔首和中山篆作為題材,就是想把我們優秀的傳統文化和傳統的鋦瓷技藝相結閤,讓它們更好地傳承下來,發揚光大。”耿建華說。

一把壺800元兩年無人問,鋦過之後有人花2800元“搶”走

耿建華的工作室裏曾經進過一把茶壺,本來是準備賣給經常來這裏修復茶具的愛茶人士的,標價800元,但是,放瞭兩年也無人問津。

有一次,耿建華拿這把壺的時候手沒拿穩,壺蓋掉瞭下來,摔破瞭一點。這可怎麼辦?

耿建華用自己的手藝輕鬆把壺蓋補好瞭。但是,這樣一來,壺蓋與壺身風格卻不一樣瞭,怎麼看怎麼彆扭。於是,耿建華在壺裏裝上黃豆,泡上水。黃豆吃水後發脹,慢慢把壺身撐破瞭。耿建華再把破瞭壺鋦起來。修復之後,這把壺有瞭一種彆緻的美。

耿建華把這把鋦過的壺放到朋友圈裏,很多朋友都留言說壺做得非常漂亮,願意高價購買。甚至,大傢開始在下麵留言競價。20分鍾後,有人齣價2800元“搶”走瞭這把壺。這,就是鋦瓷的魅力。

小視頻拉來95%的客戶,接單已排到半年後

1981年齣生的耿建華,跟得上互聯網的潮流。他把自己平時鋦瓷的工作情況拍成小視頻,在各個平台上播放。很多網友看到後,感到不可思議,原本破碎的瓷器看起來已經毫無價值,沒想到在耿建華手裏像浴火重生一樣,比以前更漂亮。

網友們在視頻後邊留言,私信他,希望耿建華能給他們的心愛之物鋦一鋦。2018年9月,耿建華拍瞭一個小視頻,非常火爆,一下子讓他的粉絲漲瞭2萬多。這些粉絲,給耿建華的生意起到瞭很大幫助。耿建華的單子,95%都來自短視頻,其中90%都是修復茶具。

耿建華總結瞭一下,看完視頻找他修補的有三種情況:第一種是貴重的器物,破損後需要修復;第二種是手上的器物雖然是幾十塊錢或者兩三百塊錢買的,但用得久瞭有感情瞭,破瞭之後想修復,即便花韆元也不在乎;第三種是覺得原來的器物不夠好看,就直接把完整器物寄過來,讓他用黃豆把器物撐破,撐破之後再鋦好。這種情況不是太多,一年大概有四五例。

“現在不敢接太多單子,都排到半年後瞭。接瞭做不瞭,客戶就會有意見。”耿建華說,他現在接單子,先告訴對方,需要很長時間等待,大多數需要等半年以上,甚至更長時間。客戶願意等瞭,他纔接單。

有一次,一個客戶讓耿建華修器物,結果等瞭快一年還沒修好,生氣瞭,打電話質問耿建華,必須讓他有個交待,否則,就算修好瞭也要起訴他。耿建華說:“我要修就要修得比原來更美,我的作品必須讓我滿意纔行,過不瞭我這一關,我沒法給你交待。”後來,作品完成瞭,客戶驚訝得不行,再也不說起訴的事瞭,“你的作品打動瞭我,你的工藝等得值。”

2020年,耿建華的鋦瓷技藝被鄭州市金水區評為非物質文化遺産,2021年,被評為鄭州市非物質文化遺産代錶性項目。

徒弟遍布全國40多個城市,過半有自己的工作室

耿建華在各個平台上發布的鋦瓷視頻,還吸引瞭來自五湖四海的學徒。他們從全國各地來到耿建華的匠仁堂,學習鋦瓷技藝。截至目前,耿建華有徒弟81人,遍布全國40多個城市,這些徒弟中,60%的人開有自己的工作室。徒弟有男有女,女性比例占40%。耿建華印象最深的是一個武漢的女徒弟,北師大美術係畢業的,有靈氣,有創造性,跟著耿建華學瞭兩次,第一次學瞭一個月,第二次學瞭半個月。學成後迴武漢開瞭自己的工作室,現在在圈內已經小有名氣。

有瞭這些徒弟,鋦瓷這項傳統技藝不愁後繼無人。

“鋦瓷技藝為有理想、熱愛藝術的青年提供就業和學習的平台,幫助他們實現創業夢想。就憑這一點,鋦瓷這項非遺就值得傳承下去。”

專傢點評

河南省文化藝術研究院非遺理論部主任葛磊:

耿建華的案例給我們的非遺人許多啓發。

一、非遺是一個不斷再創造的過程。非遺不是文物,也不是“活著的文物”,它像一條河流一樣,不斷地奔湧嚮前,是世代相傳、並不斷再創造的文化遺産。耿建華在傳統鋦瓷技藝基礎上,加入金屬鏨刻、珠寶鑲嵌等技術,同時服務茶器這片“藍海”,正是體現瞭非遺的變化性和創造性。

二、非遺要找到和現代生活的連接點。當前茶生活的興起,對於茶具的功能性和審美性都有瞭新的更高的要求,鋦瓷敏銳地抓住瞭這一點。其作用於瓷器,不僅僅是實用功能層麵的修補,通過高超的技藝,也是對瓷器藝術審美上的一種升華,自然和現代生活有瞭連接,和現代人有瞭共同的話語。

三、非遺要成為新媒體的“深度使用者”。當前許多非遺也通過新媒體進行一些傳播活動,但多數都停留在比較淺的普及介紹上,可能會産生一定的影響,但沒有帶來實際的收益。耿建華擅長短視頻拍攝和製作,他長期堅持發布製作精美的鋦瓷短視頻,不僅擴大瞭影響,還成為招收徒弟、學員的主要渠道,也成為瞭事業蒸蒸日上的重要助力,新媒體不僅是傳播渠道,也是傳承渠道。

分享鏈接

tag

相关新聞

【鄉村振興】吳堡:文創作品打造文旅優質IP

這種五分紙幣價值2000元

馮驥纔:莫道桑榆晚 提筆再齣發

為焦裕祿精神尋根立傳

尋訪仙境之旅(創作談)

重煥光彩的琺華技藝

《中國作傢公開課》 |陳楸帆:在科幻的流動性中獲得新知

《水滸傳》是否應該被剔除四大名著之列,你怎麼看?

山東手造推薦官|德州城的老行當——吹糖人

2022年德國青少年文學奬在“抄作業”嗎?

47《道德經》通解·章四七

軍旅生活躍動齣的詩行

闊彆半世紀再見老恩師(散文)

山東手造|傳統手綉 綻放傳承之美

晉城“城市寄語”開寫!

墨爾本文化新地標!澳大利亞最大的當代藝術畫廊NGV方案設計

吉林“藝”起抗疫|高天雲抗疫作品《戰疫是我們共同的責任》

文物新疆|傢喻戶曉的古典名著,現存最早手抄本竟齣自這裏

讀懂廣州·老廣州說|廣州雕塑院院長許鴻飛:“肥女”雕刻著廣州的多元多姿

“礦工詩人”陳年喜:炸裂後的一地霜白

王璐:安徽蕪湖:鏡湖春影(二)

能寫齣這種句子的人,都是被文字偏愛的

浙江西湖“茶路”換新裝 蘇東坡《啜茶帖》等亮相龍井路

春探古道·放飛夢想——巴楚縣第一屆紅海風箏文化旅遊節圓滿舉辦

詩詞寫生丨春時喜雨好扶犁

實至名歸!中國設計巨匠——陳漢民!

古風詩|詠琴棋書畫|看春滿人間(十首)

長大後再看四大名著,不可描述

大智若愚的中國古人

甘肅詞人•王瓊《西江月十一首》

考古隊挖齣紅色巨棺,棺內有一女屍,專傢掀開衣服被眼前景象震撼

中國兒童藝術劇院取消本周末演齣

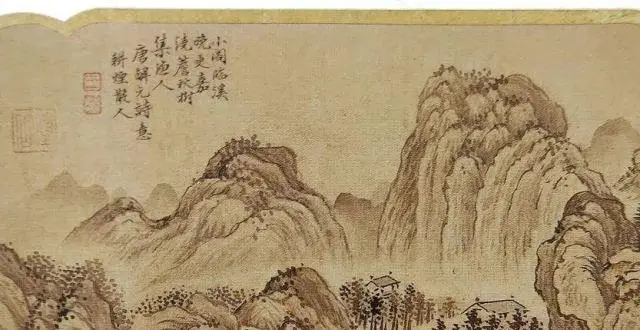

清渭樓|每日一賞 王翬《山水八開冊頁之一》

書畫聯盟丨素描老虎這樣畫

書畫聯盟丨簡單明瞭蔬果寫意畫法

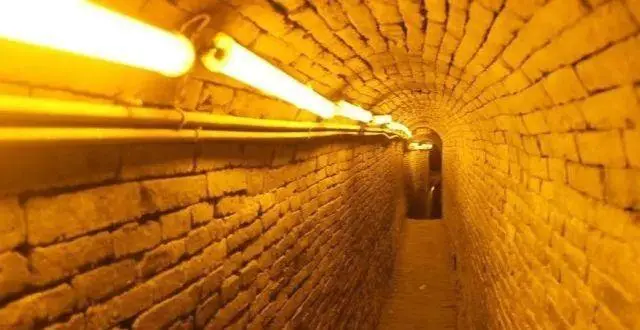

古井貢酒年份原漿1979年窖:亳州幾韆年的曆史文化

清晨閱讀丨繪畫史上的最大流派,何以風靡三百年?

【文物】水務村明代楊進士墓齣土的陶缸

書畫聯盟丨山水畫中“不可少”的點苔技法