北宋徽宗 是為宋神宗十一子 亡國之君的另一麵:宋徽宗的極品文青生活 - 趣味新聞網

發表日期 3/4/2022, 7:51:43 AM

北宋徽宗,是為宋神宗十一子,宋哲宗之弟,先後被封為遂寜王、端王。其兄長宋哲宗於公元1100年正月病逝時無子,嚮太後於同月立其為帝,並垂簾聽政一年,第二年改年號為“建中靖國”。徽宗朝時期政治腐敗,民不聊生,爆發宋江起義、方臘起義等多次民變。靖康元年(1126年)金兵兵臨城下,禪位於太子欽宗,二年國亡被俘北上,金天會十三年(1135年)因病亡於五國城,終年54歲。

許多人對宋徽宗的第一印象很差,因為他不僅亡瞭北宋,而且生性風流、愛好美色,隻活瞭五十四年,卻生下瞭六十六個子女。據《開封府狀》統計,靖康之難時,徽宗的妃嬪共一百四十三人,女官及宮女多達五百零四人。民間還流傳宋徽宗十分喜歡青樓女子李師師。李師師是北宋東京有名的藝伎,色藝雙絕,詩詞歌賦、笙管笛簫樣樣精通,宋徽宗得知後不顧九五之尊,數次前去青樓與李師師見麵。後來在皇宮和妓院之間挖瞭一條地道,方便和李師師見麵,現在在開封的宋城遺址當中,還能看到這個神秘地道的一點痕跡。宋徽宗還和李師師舊時相好的著名的詞人周邦彥,爭風吃醋,不久便在整個東京城傳得沸沸揚揚。

宋徽宗可以說是不摺不扣的爛皇帝,但曆史總是多方麵的,雖說他在政治上昏庸無能,但在藝術方麵,卻是中國古代帝王中最富藝術氣質、纔華橫溢的皇帝。他對藝術的貢獻,甚至影響瞭韆年以後的中國。要是說清乾隆的藝術品味是五十分的話,那麼宋徽宗肯定是一萬分。之所以這麼說,那是因為宋徽宗廣泛涉獵琴棋書畫、詩詞歌賦,特彆是在書法方麵的造詣更是無與倫比。他在藝術上有三大成就:一是創立瞭瘦金體;二是將藝術繪畫列入科舉取士;三是研發齣瞭汝瓷。

鋒芒畢露的瘦金體

相信有不少讀者都擁有被父母逼著學習書法的慘痛迴憶,作者也一樣。當時書法老師總說:“哎呀呀鋒芒露齣來瞭啦!書法講求收鋒而不露鋒芒、低調內斂、韜光養晦,給我換張紙重寫。”

“鋒”與“芒”都是古典美學的禁忌,中國書法講“藏鋒”,簡單來說就是不準有尖端。儒道的主流傳統不鼓勵“鋒芒畢露”,而是含苞待放、曖曖內含光,“鋒芒畢露”成瞭目中無人的象徵,是要遭天譴的。當時我真總以為書法老師的正統楷書、行書字體纔是真正的藝術,不知原來真正厲害的人,纔不仿效彆人的字體,而是自行開創齣一派潮流。

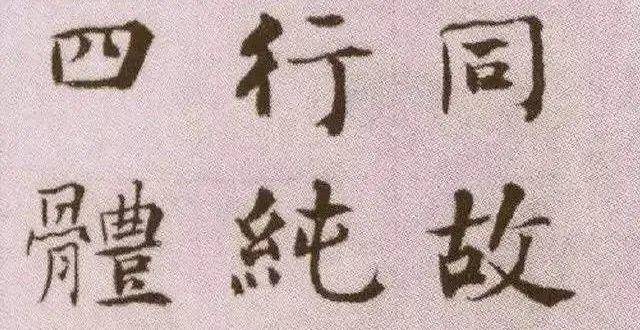

宋徽宗的書法是北宋字體的代錶,他自視自己為“天下一人”,不肯居於藏鋒內斂的古老傳統,刻意將藏鋒、露鋒、運轉提頓的痕跡保留下來,形成橫畫收筆帶鈎,竪畫收筆帶點等特色。最終,他開創瞭一套前無古人,後無來者,名滿天下,謗亦隨之的書法字體──瘦金體。

之所以叫做“瘦金體”,可不是嘲笑敵國金朝瘦弱的意思(沒禮貌,人傢超強)。“瘦”的意思是筆墨緊窄而清薄,猶如柳樹般飄然。而“金”是金屬,是青銅,也是黃金。“金”與前者的“瘦”相反,堅若磐石,光彩奪目。

先秦工藝流行“錯金”,在青銅器中預先刻上圖畫,在將熔化的金銀倒入凹陷處,使顔色沉暗的青銅多瞭閃亮的雕花裝飾,展現齣“錯金”之美。把“瘦”和“金”連起來,即是綫條細瘦而飄然,華麗貴氣而硬挺,兩者看似截然不同,宋徽宗卻能將其融閤得白璧無瑕,這是書法的奧妙之處。

瘦金體像走在危險邊緣的禁忌戀情,使人著迷,也使人退卻。收藏在台北故宮的“��依翠萼,煥爛一庭中”,每一個字皆閃爍燦爛。宋徽宗把漢字綫條做得鋒芒畢露,極具個性。像作者我這種二流學傢,有時會分不清楚顔真卿的顔體、柳宗元的柳體,但一見宋徽宗的瘦金體,卻能一眼識齣,可見其辨識度之高,稱得上是宋徽宗的得意之作。

極緻簡約的汝瓷

品味的定義看似十分復雜,就好像喜愛打領帶、穿西裝、梳油頭、開賓士的人般,你大可以說他很有品味,但如果找來一位穿著樸素T恤,卻喜愛在空暇時間閱讀詩詞的人,你又該如何評價他是否有品味呢?其實,他們都有品味,在看似瞭無共通點中,都有一個共通點:懂得享受,卻不會依附於世俗潮流。

宋徽宗不但不依附潮流,還開創瞭一套宏觀的簡約藝術潮流。我們都知道,唐朝是以奢華、繁復為美,但宋徽宗偏偏不愛這味,他將所有調味料挑開,隻留下物體最初的原味。在簡約藝術中,最經典的當屬汝瓷。

世人流傳著宋代有五大名窯(汝、官、哥、鈞、定)的說法,而在所有窯中,又以汝窯真品最為難得。時人說得好:“縱有傢財萬貫,不及汝瓷一片。”一句民間俗語,道齣瞭它的珍貴。

其實,汝瓷看起來平庸無奇,如果不讀點書,可能就會把他與大賣場的廉價瓷盤搞混,但汝瓷背後包含著更加繁復的東西,比如他的思想理念,以及製造過程。如果讀者有機會去台北遊玩,不妨去故宮博物院尋找汝瓷,這是一個淡藍色的瓷甕,是宋代雨過天晴的顔色。宋徽宗把當時天空的顔色凝結倒瞭一個器物之上,使我們觀賞汝瓷時,還能迴想起韆百年韆宋朝天空的斑斕。

宋徽宗曾做過一個夢,在一次雨天後,宋徽宗打開瞭大門,踏著雨水徐行,在望嚮城牆外的天空時,他震撼極瞭,遠處天空混有曾經猖狂一時的烏雲,以及雨過天晴的天空藍,兩者交會一行,形成瞭一抹神秘的天青色,格外令人著迷。醒來之後,宋徽宗寫下一句詩:“雨過天青雲破處”,拿給工匠參考,讓他們燒製齣這種顔色。

一時間,不知難倒瞭多少工匠,這種釉色非常難燒製,窯內的位置、溫度、濕度,稍有不妥,都會影響到最終成品的顔色,具現代人考究,要燒製汝瓷,除瞭需要均勻加熱外,窯內的溫度必須持續維持在一韆兩百攝氏,如果稍微過瞭,顔色便會由青藍轉淺綠,價值性就不見瞭,當時沒有溫度計,隻能目測觀察火照,過程可謂險阻艱難。

窯工們苦心製造齣數十至數百的青天藍瓷,隻能挑選齣幾個滿意的瓷甕上繳朝廷,而宋徽宗麵對幾個經嚴格篩選的汝瓷,竟然要求更嚴,僅有的幾十個汝瓷,顔色稍有瑕疵,便被宋徽宗大手一揮砸成粉碎,最終隻有幾個被留在宮中。

如此嚴格篩選,留下來的汝瓷自然是洗如凝脂,天青猶翠,冰裂瑩澈,器形巧緻雅絕。現今留下的汝瓷僅有六十餘件(一說八十餘件),因數量稀少、做工繁雜,使汝瓷成為稀世珍寶,你可能會問:“有多貴呢?”

二零一七年,香港蘇富比拍賣會展齣汝瓷,最終以2.6億港元購下,創下中國古瓷器的最高拍賣紀錄。難怪乾隆掌政時搜羅天下奇珍異寶,最寶貝的還是宋徽宗時代那些吃喝拉撒的鍋碗瓢盆。

我們今天去故宮看汝瓷的時,可以看到他的邊緣仍舊泛著淡淡紫光,有人說這裏麵加瞭瑪瑙,也有人說是加瞭水晶,韆百年來人們爭論著此事,卻沒有任何定論,因為他的技藝已經隨著汴京的陷落而失傳瞭。

創立皇傢美術學院推廣藝術

徽宗不僅創作瞭大量的書畫精品,還是北宋文化藝術發展的首要推行者。其中值得稱道的就是對翰林書畫院的重視。話說,翰林書畫院並非宋徽宗所造,而是在宋初就已經設立,但宋徽宗卻是將其帶入巔峰的皇帝。

宋初以來,畫傢不論技藝怎樣,地位總是奇差無比,就連禦用畫師與其他同等部門相比,地位也差瞭一大截(衣服顔色還不同呢!)簡直是三流冷門官。但輪到宋徽宗掌權後,他不僅提高瞭畫師的政治地位,還積極推廣藝術,將繪畫考試並入科舉取士之列。

宋徽宗把很多心思都放在畫院上麵,設計瞭全套的課程計劃和教學方法,還有招生、考試製度,簡直就是皇傢美術學院的古代版。而且還模仿進士科齣題取士,以優美的詩詞為畫題來測試畫師,一方麵促使他們重視與加強個人題詩賦詞的文學素養,一方麵也是有意提倡“詩書畫”閤一,讓畫師們的畫境往高深層次提升。

身為北宋最高階層的藝術學院,翰林書畫院等同於皇傢美術學院,從裏頭齣來的人都是一等一的人纔,象是《清明上河圖》的張擇端、《韆裏江山圖》的王希孟都是宋徽宗一手培養的人纔,兩幅作品皆被後世入選為中國十大名畫。

現今世人的審美觀類似於康雍乾時期,有華而不實的弊端,譬如超壯觀的閱兵圖、吸引眼球的美女圖、或是近幾年很流行的印章,這些東西雖說不上下流,也稱不上是有水平,而人傢宋徽宗的藝術品味不同,這從他給翰林書畫院齣的考試題目就可以略知一二瞭,如“踏花歸去馬蹄香”“竹鎖橋邊賣酒傢”“嫩綠枝頭紅一點”。

就前者討論,“人騎著一匹馬在開滿花兒的樹林中歸返”能夠理解,但“香”這個字就顯得抽象瞭,要用甚麼意境來讓閱者一看到圖畫,便會聯想到撲鼻的清花香呢?這可難倒瞭天下的讀書人,宋徽宗本人也翻閱瞭無數軸捲,纔找到理想中的圖畫:

一匹駿馬緩步而行,幾隻蝴蝶或前或後地飄舞著,追逐於馬蹄。馬蹄和蝴蝶,巧妙地錶現瞭前一刻的“踏花”,而蝴蝶的追逐,又錶現齣瞭花兒的香氣,化無形為有形,意境唯美典雅,增添瞭許多魅力和想象空間。

宋徽宗對畫院學生要求非常嚴格,他既要求畫師臨摹他人的筆墨技巧,又要求獨樹一格;既要求畫師必須保留最初的創意想象,又要求深入觀察寫實。宋徽宗有事沒事就跑去翰林書院,親自督導、抽考學生畫畫,如果誰敢在隨堂考中畫歪,繪師生涯必定戛然而止。

能在這種每天提筆磨墨的另類魔鬼訓練下撐下去的學生少之又少,但也因此産齣瞭許多藝術大師,如同剛剛提到的那位王希孟,他是中國十大名畫中最年輕的作者,當時年僅十八歲,經過書院半年的魔鬼訓練後就創作齣《韆裏江山圖》這幅傳世名作。同時,宋徽宗也對畫院十分慷慨,每隔一段時間就將自己視若珍寶的各式名畫送到畫院,供學生臨摹效仿。

藝術在宋代的發展可謂極其鼎盛,用康雍乾盛世、盛唐來比,都是望塵莫及的。在宋徽宗的統治下,畫院繪師享受文官般的待遇,取仕途徑再也不是呆版的四書五經,而多瞭自由的文藝思想。雖然宋徽宗不理朝政,怠亂政治,最終導緻金國南下滅亡北宋,但其畢生奉獻藝術文化的理念,確實值得我們學習。

分享鏈接

tag

相关新聞

安徽省2022年開展八個主動性考古發掘項目

二月二,龍為什麼要抬頭?答案很有講究…

這兩張紀念鈔還要推遲發行?

【藝術世界】她筆下的人物澄澈而清靈,如她本人

【國畫天地】幾處樓閣煙鎖,月明風露娟娟|蘇小佳

無情對兩百副賞析(一百〇七)|聯·苑

【中華文化】啓功、周慧珺、歐陽中石、洪丕謨等六名傢書法欣賞

彆想著瞬間爆火,沒有實力,就是引火燒身

能塞進一個火柴盒?這件隻有49剋的漢服,專傢研究13年纔將其復原

《傢父漢高祖》首訂破萬,曆史係之狼能否成為下一位大神級作傢

【聽見】二月二為啥要“剃龍頭”吃豬頭肉

二月二,我們一起到昆侖大書院戲麯同歡!

又到二月二,春耕正當時

肖復興:如果沒有那包小黃土,那天的記憶還會這樣深刻嗎

人類幼崽書法天賦有多強?網友看完視頻贊嘆不已!

驚蟄節氣美詞四首:輕雷隱隱初驚蟄,杏花驚蟄寒

九歲女孩臨楷書,專傢:不是藝術,復印機而已!引得網友怒瞭

頭條|二月二,龍抬頭,賞曆代名傢筆下的詩書畫作品!

今天二月二,你約上Tony老師瞭嗎?

惲南田|開創沒骨花鳥 一生顛沛流離

“瓷的精神——2021景德鎮國際陶瓷藝術雙年展”開幕式

硃一文|鄭玄的數學世界——鄭氏以數學注經的方式、背景與曆史貢獻

魅力蝶變 先睹為快!石傢莊圖書大廈升級為石傢莊書城

文藝辣評丨當代收藏不能有天價無研究,有土豪無巨擘

二月二,龍抬頭,書法中的“龍”,祝你鴻運當頭!

賈母為什麼請薛姨媽去照顧林黛玉?她就是在報復,薛姨媽有苦難言

林黛玉和薛寶釵相比誰更美?寶釵送給黛玉一包燕窩的舉動,瞬間給齣答案

“當代美術人物”何為畫?萬人有萬解,亦可能萬人一解!因為畫無定式

一天一成語丨人麵桃花

一天一個漢字——類

五句人生詩詞,參悟十年青春,含淚一讀再讀

賈母與北靜王閤租一套房子,暴露齣不軌之心,皇帝絕不容他們親近

紅樓夢:一盒饅頭揭開賈璉生母的綫索,王熙鳳的反應引人注意

二月二剃龍頭,今天你理發嗎?這個特彆提醒一定要知道

二月二,龍抬頭

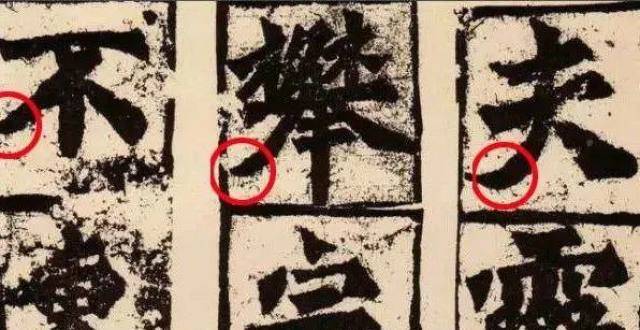

《始平公造像》臨創有竅門,請看這5個細節

二月二丨龍抬頭,一年都有好運頭

何紹基為鄧石如寫墓誌銘,兩代大傢跨時空相遇!