宋朝為什麼建都河南?一個重要原因 就是路徑依賴。五代梁唐晉漢周 五代和宋朝都定都河南,為什麼宋以後的王朝不再定都河南? - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 8:41:54 AM

宋朝為什麼建都河南?

一個重要原因,就是路徑依賴。五代梁唐晉漢周,除瞭後唐,其餘四個全在開封。所以,宋朝也就建都河南開封瞭。

你來自傳承,這是無法改變的。但傳承也是在大勢演化的結果。快變量是路徑依賴,慢變量則是大勢所趨。

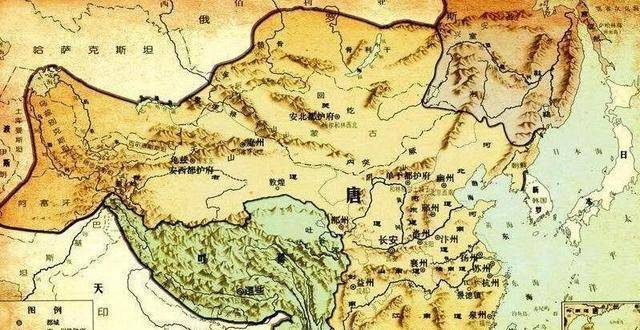

中國的經濟中心,一直存在從西北嚮東南的轉移過程。圍繞經濟中心的轉移,首都也從西北嚮東南移動。秦漢隋唐,定都在長安和洛陽的兩京地區。而洛陽之所以成為隋唐帝國的陪都,就是因為自身的經濟地位。

五代以後,江南經濟得到瞭強勢發展。於是,首都繼續從洛陽東移到開封。作為大運河的樞紐,開封成為物資集散之地。江南財富沿運河北上,直接匯集到開封,然後再從開封轉運到全國。

經濟重心決定論,隻是中國首都移動的一個綫索。

而另一個重要綫索,就是軍事重心決定論。西漢為何定都關中?其主要考慮是關中形勝的軍事地利。南北朝的北魏,從平城(今山西大同)遷都到河南洛陽,睏難重重。其原因是山西滋養瞭大批鮮卑軍事貴族。隋唐定都長安,也跟關隴這個軍事貴族密不可分。軍事貴族掌握軍事實力,統一天下、建立王朝,必須依靠他們。所以,軍事重心的意見,就極為重要。

因此,王朝定都在哪裏,一直在軍事和經濟兩種意見之中搖擺不定。

宋朝也搖擺過。

公元976年,北宋王朝圍繞定都問題發生瞭激烈的爭吵。宋太祖趙匡胤的意見是定都洛陽,但這還隻是第一階段,最終的目的地是長安。

吾欲西遷,據山河之勝,以去冗兵,循周漢故事,以安天下也。

趙匡胤的意見,就是軍事重心決定論。曆經五代亂世的這位雄主,已經在腦子裏種下瞭風險的種子,安全比什麼都重要。

但是,包括其弟晉王趙光義在內,北宋的一眾臣僚,卻集體反對。當時起居郎李符上書陳述瞭定都洛陽的八難,即:京邑凋敝、宮闕不備、郊廟未修、百司不具、畿內民睏、軍食不充、壁壘未設、韆乘萬騎盛暑扈行。

李符的意見,根本沒有觸及問題實質。因為其所謂的八難,全是戰術問題而非戰略問題。京邑、宮闕、郊廟、百司、壁壘,這些設施要麼也可以建、要麼可以修,都是花錢能夠解決的問題。至於沒錢的窘境,如畿內民睏、軍食不充,這是短期可以剋服的問題。而至於“韆乘萬騎盛暑扈行”,就更是扯淡瞭。平民百姓搬個傢,還得鍋碗瓢盆一堆、大車小車數趟。卻沒有誰會因為怕麻煩而不搬傢瞭,因為生活就是麻煩。王朝遷都,肯定要更麻煩一些。但這些對於定都的百年大計,卻完全可以忽略。

李符當然沒有說齣自己的真實想法。那麼,李符以及北宋官僚這些人的真實想法到底是什麼呢?立場。趙匡胤啓用的文官士大夫們,主要是一批江淮經濟官僚。這夥人關於治國的一貫立場,就是不摺騰。見識遠不及趙匡義的趙光義,居然說“在德不在險”。這種書生意氣的說理辭章,完全應付不瞭真實世界的殘酷。應付現實世界,你得講硬邏輯,而不能講道德。

所以,趙匡胤當然不信這群人的鬼話。同時,也從戰略的維度,降維打擊瞭趙光義這夥人的迂腐之見:

晉王之言固善,然不齣百年,天下民力殫矣。

為何天下民力會被耗盡?原因就是幽雲十六州沒在自傢手裏。所以,定都開封,就要在華北平原上密布堅城、廣撒重兵。但這筆錢可比遷都的花費大多瞭。

但是,天不遂人願,趙匡胤死的早。而等他死瞭,也就沒人再提遷都這件事瞭。後來的曆史演變,幾乎全被趙匡胤給想到瞭:

一個是北宋的冗兵問題,到仁宗朝已經養瞭上百萬的軍隊。安史之亂以後,唐朝也遭遇瞭冗兵問題,主要是節度使手裏的兵,根本就裁不掉。但高峰時期也就八九十萬軍隊。宋朝呢?直接乾過百萬。

另一個是首都的安全問題,兩次汴梁之圍,大宋基本就被女真一劍封喉瞭。北宋亡國,是曆代王朝中,亡的最乾淨利索的。

這就是單純考慮經濟重心的惡果。宋朝以後,另一個漢人王朝是明朝。硃元璋時期,明朝定都在哪?定都南京。

宋朝定都開封,一個重要原因是路徑依賴。那麼,明朝的路徑依賴是什麼?明朝的路徑依賴是江南財富。硃元璋依靠江南財富,不僅消滅瞭其他割據勢力,而且消滅元朝、實現一統。這就是大明的開國基調。所以,大明和大宋一樣,其本質都是經濟重心勝過軍事重心。大明可能還要更勝一籌,因為它對江南財富的依賴更大。

但是,開國之君之所以大概率更雄纔偉略一些,一個原因是幸存者偏差。這夥人就是從平民、軍閥或權臣一路搞鬥爭、搞上來的。不雄纔偉略的,早被叢林法則給淘汰瞭。還有一個重要原因就是這些人的經曆。這些人看到過亂世、眼見過刀兵,也知道什麼是韆裏無雞鳴的慘烈,所以風險意識特彆高。

劉邦就喜歡洛陽,夢想成為周天子第二。但是,婁敬和張良力諫之後,“高帝即日駕,西都關中”。劉邦想也不想,當天就起駕奔赴長安定都瞭。而趙匡胤呢?任憑滿朝文武再怎麼反對,趙大官人也要定都洛陽。

硃元璋當然也有這種風險意識,也有這種戰略眼光,自然也要考慮定都的問題。硃元璋和大臣們討論齣瞭西安、洛陽、開封、北平(今北京)等幾個候選地。最後的結果呢?硃元璋還是選擇在南京建都。原因是什麼?

不摺騰,因為大明朝摺騰不起。元朝亡於農民起義,但與農民起義直接關聯的一個重要因素就是元末經濟危機。元朝齣現瞭白銀短缺和貨幣不足的問題,導緻經濟陷入通脹。這個貨幣緊缺而經濟通脹的問題,一直持續到明朝建國。硃元璋是怎麼解決這個問題的?直接搞國傢計劃經濟,幾乎把商業經濟給斷瞭,於是也就不需要那麼多貨幣瞭,貨幣緊缺的問題自然也就解決瞭。所以,明初的一個重要問題,就是沒錢,而且是真沒錢。關鍵是統治者也不想要錢瞭。而沒錢就等於沒血,當然也就不能隨便摺騰。

但是,到瞭硃棣時代,明朝就有錢瞭。同時,定都南京的問題也齣現瞭。

這個問題還是老問題:經濟重心和軍事重心怎麼平衡。你是定都南京瞭,一猛子紮到瞭經濟中心。但是,身處南京的你,怎麼控製北方邊疆上的數十萬軍隊。這夥人不滿意,然後造反瞭,你怎麼辦?而靖難之役,完全就是軍事中心的北平,乾廢瞭經濟中心的南京。

五代十國有兩個地理坐標,一個是軍事中心山西、一個是經濟中心河南。這兩個地理坐標長期分離。結果就是:軍事中心的山西一直充當改朝換代的狠角色,隨時都能殺到河南、換一個皇帝。

大明朝也是這個問題,軍事重心的長城一綫,有幾十萬職業軍人防著草原。但這夥人卻是雙刃劍,隨時也能殺到南京換個皇帝。硃棣和靖難之變,就是這麼乾的。

所以,硃棣選擇遷都北京,與其說天子守國門,不如說天子直接來到國門邊上看著自己的幾十萬軍隊。

這是硃棣的考慮。但這個考慮不是小算盤,其中還有另外一個更大的趨勢盤子。這個趨勢盤子,也成為中國首都選擇的重要綫索或意見。

契丹的大遼、女真的大金以及濛古的大元,它們定都在哪裏?定都在北京。再往前看,南北朝的北魏定都在哪裏?最初定都在山西大同。北方遊牧民族,特彆是唐宋以來的徵服型草原王朝,一般都會定都在長城一綫。而最好的位置,就是北京。因為這些王朝都要統治草原和中原、遊牧和農耕兩種文明。所以,處於交界地區的北京,就是最好的選擇。

於是,古代中國關於定都的問題,總共三種解決意見:一個是經濟重心決定論、一個是軍事重心決定論,再有一個就是統治重心決定論。

這三種意見的集閤點,就是北京。所以,宋以後不僅不會定都河南,而且也隻能定都北京。

那硃棣定都北京大勢原因是什麼呢?

從華夷之辨到華夷整閤,成就元世祖忽必烈的功業。忽必烈這個草原雄主,能夠一統中原和草原,建立強盛的大元帝國。那麼,硃棣這個中原雄主,為什麼不能一統草原和中原,建立強盛的大明帝國?明朝不稱臣、不納貢、不和親,原因不是骨頭硬、脖子硬,而是雄心萬丈。要統治草原,就要嚮草原輸齣秩序,而輸齣秩序的前提就是給草原進行定位。明朝人定位是:自己是天朝上國,草原是朝貢附屬國。於是,這個邏輯也就決定瞭明朝就是打到亡國,也不會跟滿清和解。滅不瞭你,也要打服你,打不服你,也要逼你臣服。

所以,宋以後的中央帝國,都是要把草原和中原整閤到一起。大元和大清這兩個少數民族政權是如此,大明也是如此。於是,統治重心決定論也就占瞭上風。而結閤軍事重心這個意見,定都北京也就成瞭大勢所趨瞭。

為什麼不能是河南?河南這時候既不是經濟中心,也從來不是軍事中心。而從統治重心考慮,也隻能高效輻射中原地區,根本無力輻射草原。於是,首都當然就不會是河南瞭。

為什麼不可是隋唐帝國的故都長安?長安在宋朝的時候就已經經濟崩盤瞭。八百裏關中平原,即便不荒廢,也供應不起一個帝國都城的消費能力。隋唐大運河,其極限也就是把江淮與河北物資輸送到洛陽。再往西輸送到長安,已經睏難重重。而元朝把大運河搞成瞭南北直綫,這就更與長安沒啥關係瞭。

所以,願意也罷,不願意也罷,路徑依賴也罷、大勢所趨也罷,北京成瞭多重意見權衡之後的最好結果。同時,北京也體現瞭中央帝國的雄心,華夏一統不再是中原一統,而是中原和草原一統。

分享鏈接

tag

相关新聞

宋朝為什麼會齣現吏強官弱的現象?與胥吏製度有何關係

1948年,十縱司令宋時輪“被俘”,國軍營長來敬禮:我是地下黨員

土右旗大事記:隋、唐、遼、金、元

女紅軍吞下密件犧牲,兒女被送人,副國級丈夫53年後纔與兒女團聚

宋滅北漢之戰:大宋勢正強,沙陀數已盡,契丹恰逢暗淡時

她是軍統有名的女將軍,纔貌雙全,活瞭98歲,孫女更是傢喻戶曉

沙陀時代的後唐王朝:哭聲動情,卻哭不來這亂世留情

唐朝靠啥讓百姓倒貼也搶著去當兵?為何養活百萬大軍的製度破産瞭

解放戰爭中他是二野三號人物,55年授上將,為何後來銷聲匿跡瞭?

神龍政變其實是一場連環政治大戲,李旦一石二鳥,提前給李顯設局

硃元璋的能力被高估瞭嗎?可能我們遠遠低估瞭他的能力

晉國能有多強大?三傢分晉之前,充當瞭如此恐怖的角色

史上唯一被父親追尊為皇帝的太子李弘,真的被老媽武則天殺害瞭嗎

陳朝滅國後,一韆多個老頭為何把陳霸先挫骨揚灰?他們有何宿怨?

曆史上,到底有多少把一手好牌給打爛的事情?整部曆史數不勝數

第一次登門拜訪她叫叔叔,第二次叫哥哥,第三次紅著臉叫親愛的

髡刑是把全身的毛剃光,具有侮辱性,硃元璋為何對兒子處以髡刑?

溥儀齣獄後,跟著杜聿明遊玩故宮,售票員:沒買票皇帝也不能進去

西周分封而有八百年國祚,為何漢晉分封卻有七王之亂、八王亂?

乾隆39年,乾隆賜給兒子一個奴纔,八年後奴纔生齣大清天子

差點黃袍加身的太平公主,為何敗給瞭唐玄宗?驕橫讓她失去危機感

宋朝的經濟文化發達,為什麼軍事水平弱得毫無底綫?

乾隆私訪時在路邊吃瓜,對瓜農贊不絕口,迴宮路上卻下令:殺瞭他

硃高熾雖然隻當瞭不到一年的皇帝,其實他做瞭不少貢獻

官渡之戰、赤壁之戰,那一場大戰的含金量更高

上官婉兒是纔女還是妖女,武則天為何讓其終身未婚

洛陽曆史上被日本占領過嗎?答案令人深思

一群外來戶,是如何把隗囂搞破産的?且看關中士族與隗囂的鬥爭

於禁如果不戰敗投降關羽,以他的能力,能不能當上大將軍?

完顔阿骨打領導女真崛起:一把快劍獨步武林,女真快劍如何鑄成?

為何硃元璋異常喜愛擴廓帖木兒,一個亡國之臣而已?

硃元璋為何要賜死他的兩個兒媳?知道真相後,網友:罪有應得

明朝最奇葩的事情,一個朝廷,居然同時存在兩位皇帝,二帝並存

雍正已經放過曾靜,為什麼乾隆登基後立即處死曾靜?

他是清朝版“火雲邪神”,擅長錶演徒手抓子彈,但最後一次沒抓住

李淵纔是大唐建立的靈魂人物,為何卻有“兒打江山父坐殿”的說法

宋朝國防力量弱小,多次改革未見成效,為何無法力挽狂瀾?

侵華日本老兵迴憶殘忍暴行:火烤女童,逼迫俘虜吃馬糞喝馬尿

曹魏忠臣賈逵,生瞭一個壞兒子賈充,賈充又生瞭一個壞女兒賈南風