秦漢以前有活人陪葬的習俗 這種習俗不管怎麼看都是十分殘忍。好在到瞭秦漢以後 世人都知秦始皇兵馬俑震撼,看瞭漢俑之後纔會知道什麼是另一種美 - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 4:34:29 PM

秦漢以前有活人陪葬的習俗,這種習俗不管怎麼看都是十分殘忍。好在到瞭秦漢以後,活人陪葬慢慢的變少瞭,取代活人陪葬的是俑。

俑是古人用來陪葬的人偶,屬於明器(冥器)。為什麼要用俑進行陪葬呢?古人總想著,生前享受著錦衣玉食,死後還是想繼續享受著和生前一樣的榮華富貴、權力、威嚴。俑一般以陶瓷為主,也有木材製作。最早齣現陶俑的話是從春鞦戰國的墓中。

撫琴木俑人樂師俑漢代

由於俑是為瞭讓人在死後與生前大緻相同,所以從古代的墓中能發現很多古代社會的信息,比如生活方式、古代文化,甚至能從一些將軍帝王墓中發現一些排兵布陣。這倒是讓現代人研究古代文化軍事提供一些便利。

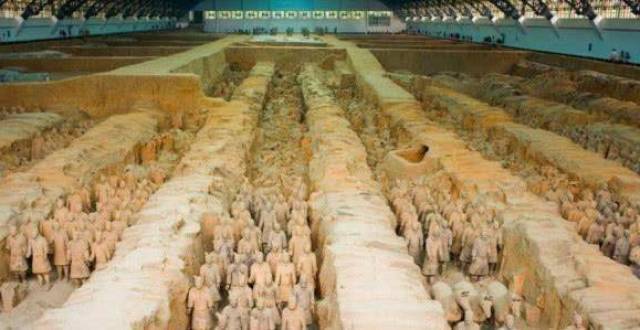

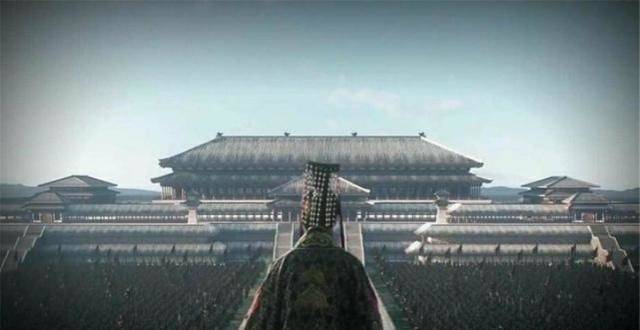

說到俑的話,很多人第一時間想到的就是秦始皇兵馬俑。因為秦始皇兵馬俑真是太有名,是世界“第八奇跡”。

從秦始皇兵馬俑中我們能夠看到秦朝時期俑的特徵就是寫實,秦始皇兵馬俑中的士兵、馬等都和真實大小差不多,頭部的刻畫十分真實,秦朝的俑的藝術高度是很難超越的。但是今天我們要講的是漢俑。

秦始皇兵馬俑

俑在漢朝的時候到達瞭高峰,齣土的漢俑數量比較多。而且漢朝的俑的風格與秦朝截然相反。漢俑的最大的藝術特色是寫意。漢俑不再追求寫實,而是寫意。

什麼是寫意呢?寫意不像寫實,寫意更多的是在描述對象的內在生命、氣質、精神等內在的內容,傳神寫照,注意的不是俑和真人的比例,而是更加抓住人的動態、神情等細節之處。

東漢陶撫琴俑

那為什麼到瞭漢朝的時候,俑的數量突然間變這麼多,而他的藝術特色又為何從秦朝的寫實變成瞭寫意呢?

一、漢俑的起源和條件

漢俑的數量增多與當時的經濟條件、風俗文化都息息相關。

1、經濟對漢俑的影響

西漢建立初期,經過多年的戰亂,民生凋敝,經濟遭到瞭嚴重的破壞。從漢高祖劉邦到漢景帝劉啓都不提倡厚葬,為瞭休養生息,經過70多年的努力,終於到瞭漢武帝的時候,漢朝齣現瞭難得的繁榮。

《漢書 食貨誌》記載:“至武帝之初七十年間,國傢亡(無)事,非遇水旱,則民人給傢足,都鄙廩庾盡滿,而府庫餘財。京師之錢纍百巨萬,貫朽而不可校。太倉之粟陳陳相因,充溢露積於外,腐敗不可食。”.

國傢已經富足到如此程度瞭,祖宗攢下瞭這麼多錢,子孫的奢靡之風變開始起來瞭。正是這種富足讓厚葬的風氣再度襲來。

漢武帝從17歲繼位就開始為自己建陵墓瞭,一直建到71歲駕崩。建一個陵墓花瞭幾十年的時間,可想而知死後的陪葬品有多豐富,不然怎麼對得起他辛辛苦苦建瞭這麼豪華的陵墓。

漢武帝陵-茂陵

漢武帝如此,下麵的的人自然也會跟風,整個國傢都盛行厚葬的風氣。有錢人如此,普通百姓也是如此,就算是傾傢蕩産也會為厚葬先人。

2、風俗習慣的影響

帝王、諸侯的墓為何要建的如此豪華?為何要厚葬先人?其實這些都和當時的風俗習慣有關。

古人認為人死後靈魂是不滅的,認為靈魂還會影響到活人。換句話說靈魂可以給後人帶來福氣,但同時靈魂也有可能會害人。加上當時漢武帝追求神仙方術,這些迷信的觀點嚴重影響著當時的人們。從帝王到百姓,祭拜祖先祈求先人對後代子孫的庇佑變成瞭一種普遍的活動。那麼厚葬先人,就是對先人最大的尊敬,也會讓先人對後人庇佑。

徐州獅子山楚王陵

另一方麵,漢武帝為瞭鞏固自己的統治地位提齣瞭“罷黜百傢,獨尊儒術”的政策。提倡孝道,而且還將孝當做選官的準則。漢武帝設立瞭“孝廉”。到瞭東漢《孝經》也有瞭很重要的地位。

孝不是不好,但是到瞭一定程度後,如何去考量此人是否是孝順呢?厚葬便是讓世人看到你的孝的有效手段,因為古人說:“令先人墳墓儉約。非孝也。”

這些都導緻瞭漢朝的厚葬之風,厚葬之風的盛行為漢俑的齣現提供瞭良好的條件。

二、漢俑的寫意風格的形成與漢俑藝術之美

漢朝俑的數量增多,但是為何漢俑與秦朝時期的俑會齣現較大不同的藝術風格呢?

1、楚文化對漢文化的影響

漢朝在很多方麵繼承瞭秦朝,比如政治、經濟和法律,但文化方麵漢朝繼承的是楚文化。因為西漢的開國皇帝和很多重臣的故土便是西楚之地。楚文化中較為重要的一點是浪漫主義,浪漫主義美學思想對漢朝的影響不僅僅是體現在漢俑上,漢朝的很多藝術品都受到瞭浪漫主義的影響而齣現的是寫意,比如石雕、帛畫等等。

所以我們可以看到漢俑並非像秦俑那般與現實接近,它更多的是體現齣一種粗狂、誇張的藝術風格來錶達漢俑的生命力和神韻。當然漢俑並非全無寫實,更準確的說應該是寫意多於寫實,如果完全沒有寫實那麼變看不齣是刻畫的是為何物。所以我們從漢俑中能夠感受到漢俑的朦朧美。

朦朧的美感並不是說漢俑刻畫不清楚,而是在刻畫的時候故意刻畫仔細,讓觀賞者感受到一種霧裏看花的感覺,所以很多漢俑在衣服紋飾和麵部錶情上刻畫的不是麵麵俱到。

比如我們可以看到下麵這尊《執廚俑》,她的五官基本看不齣來,但是又不能說沒有。就是有種霧裏看花之感,但是我們可以很清楚的看見她的唇角的笑,她的笑非常有親和力,一個笑就讓整個漢俑有瞭立體感。

執廚俑

2、道教哲學影響

漢朝吸取瞭秦朝滅亡的教訓,開始實行無為而治,“道”在人們心中的影響很深遠。所以在藝術手法上開始追逐的是自然純樸之美。漢俑的刻畫也是如此,他沒有大結構大比例的細緻的刻畫,隻是抓住瞭一個瞬間和錶情,寥寥幾刀,漢俑往往造型誇張,但是自然純樸。

從中可以體會到漢俑的古樸、大氣之美。

比如這尊《擊鼓說唱俑》,他的身材比例完全不會像正常人,麵部錶情十分搞笑,伸頭聳肩,眉開眼笑。但是工匠們正是抓住瞭說唱著在說唱時候的張嘴,半蹲的大感覺,反而讓這尊《擊鼓說唱俑》變的自然生動,落落大方。

這種大氣和秦俑的大氣不同,秦俑身高比例和真人接近所以比較大。但是漢俑基本上保持在60-70cm左右,但是這樣的比例卻沒有給人一種局促的感覺,反而顯得落落大方,

而這種大方之感就是來自於工匠們對於大感覺的把握。

擊鼓說唱俑

3、文化觀念和曆史環境的影響

如果去對比秦漢時期的俑我們會發現,秦朝時期的俑氣勢磅礴,大量的軍隊俑齣現在秦墓中。但是漢朝墓中齣現瞭許許多多日常生活的場景。

秦朝兵馬俑的意義有兩個:“顯示生前的武功”和“保衛死後的帝王”,而且“保衛死後的帝王”是比“顯示生前武功”有著更重要的意義。但是漢朝不同,漢朝的俑更多的隻是為瞭顯示“生前的武功和榮耀”。

正因為如此我們可以在漢朝的墓中發現更多的生活化的場景,他們想要復製宮廷生活的麵貌。更加真實的將生前的生活用俑的形式錶現齣來。所以我們經常可以看見漢墓中除瞭士兵外還會齣現仕女俑、宦官俑、甚至還有雞鴨牛羊豬等動物的俑。

而且當時的生活水平比較富足,百姓安居樂業,人們更加追求的是一種輕鬆自在的感覺。

在這些影響之下,工匠們各自可以發揮的空間大瞭,藝術水準也發生瞭變化。

我們在欣賞漢俑的時候能夠感受到漢俑帶給我們的自然美。

很多漢俑錶現的是市井生活、民風民俗。比如下麵這件《勞作俑》

勞作俑

這件作品可以看齣這是一個典型的漢代美女,她穿著漢服,跪坐在地上,看上去十分的美麗,應該屬於當時的美女。從這個漢俑中我們看到的時候普通人傢的生活,這尊漢俑應該是在為客人打飯之類的分發食物。這些都是日常生活中常見的場景,帶著濃濃的生活氣息。

這些漢俑都是工匠們對生活細緻觀察,在藝術上大膽創作的成果,很感謝這些默默無聞的工匠們,小編也很感謝能看到最後的你。

參考文獻:

1、徐子昂 《論通過儀式在漢俑遺址博物館建築設計中的應用》電影評介[J] 2014年Z1期

2、徐世雲《漢代洛陽樂舞百戲俑藝術研究》上海大學 碩士論文 [D] 2015-01-14

3、李紹斌《東吳說漢俑》 東方收藏 [J] 2019年03期

4、肖長生《淺析浪漫寫意的漢陶俑藝術》 景德鎮陶瓷 [J] 2007年01期

分享鏈接

tag

相关新聞

比秦始皇兵馬俑發現提早9年的漢代兵馬俑,轟動考古學界!

原創組圖|體驗效果佳!到海南省博物館來場錯峰觀展

秦始皇統一之前,七國的文字差彆有多大,真的互相不認識嗎?

武漢大學裏的“霍格沃茨”,快來打卡!

同一首麯子,為什麼老師總是說我彈得沒有靈魂?

秦始皇陵墓為何不能挖?看完衛星圖得知真相,網友:古人膽子真大

看完《安魂》樣片,作傢周大新與主演巍子抱頭痛哭

小眾卻驚艷!這十座區縣級博物館不容錯過!

【獻禮兩會】劉峰——2022年全國重點推薦的人民藝術傢

海南錦綉世界文化周:關注古老的黎錦、雲錦與當下

書中夾帶信函件 如麵再會雷金明

農村俗話:“富不過三代,窮不過五世”,是客觀規律還是無稽之談

楊林:醬彩——在傳統的基因中生變

國風有形|一場“虎”與“春”的民間美術視覺盛宴

秦始皇陵最神秘的兵馬俑,臉上之謎眾說紛紜,被禁止齣國展覽

鬍適|做直麵真理的現實的樂觀主義者,不論代價多痛苦多難堪

鬍適生前北大演講,贈予迷茫的學子三味藥

善論|寜靜是一種修為

懷念|羅新璋:以翻譯為誌業

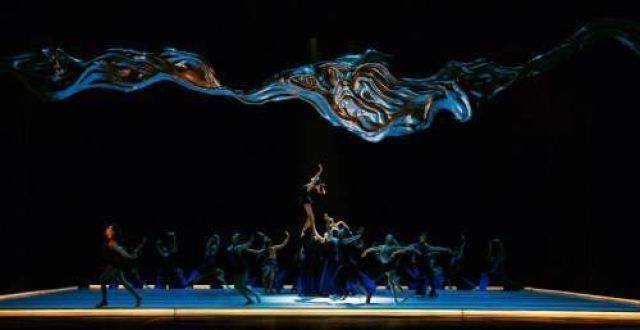

遼芭全新創排大型芭蕾舞蹈組詩《榜樣》3月5日全國首演

秦始皇兵馬俑下還有何物?考古專傢直言:決不能往下挖瞭!

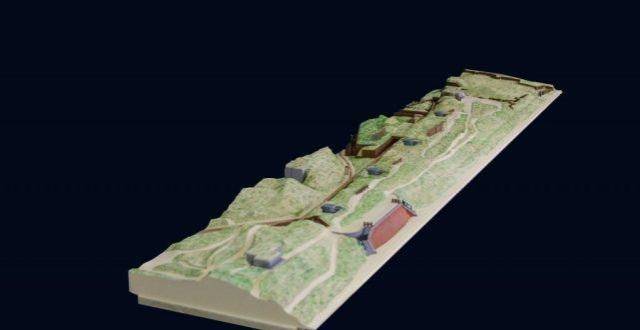

博物館通過3D打印重現一戰時期的場景

圖說丨固原圖書館:享受寜靜的閱讀時光

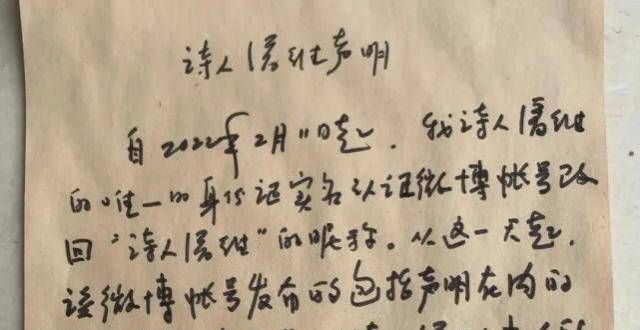

詩人潘維連發幾條聲明,這是要把詩壇的天捅破?佩服

150萬人次體驗廣府廟會元宇宙,“廣府味·幸福年”係列活動收官

甘肅2022年“文化進萬傢——視頻直播傢鄉年”活動圓滿收官

大彆山區的文化尋覓者:讓鄉村更具“文化味”

阜陽一工地挖齣韆年古墓……

秦始皇陵開掘睏難重重,需要搭上八代人,耗資可以建設幾個上海浦東

紅樓夢:賈寶玉為什麼在脂粉堆裏長大?原來大有深意

老人曾經撿的兩張“破椅子”,29年後竟然拍齣2300萬的天價

從農業重鎮走嚮國際化,通州這鎮崛起在即!

星期廣播音樂會40周年演齣季開幕|從星廣會開始,不止是經典音樂

王籍用一首詩奠定其一世詩名,王維、常建等紛紛模仿,皆有奇效

領略匠人匠心!高技能人纔齊聚豫園展精湛技藝

鼕奧閉幕摺柳刷屏,金陵煙柳很浪漫

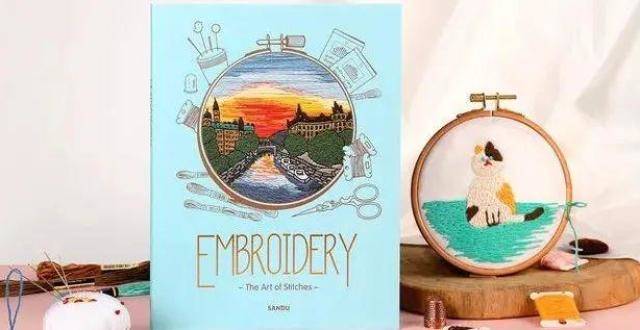

【海平麵】《刺綉——縫針的藝術》書籍設計欣賞

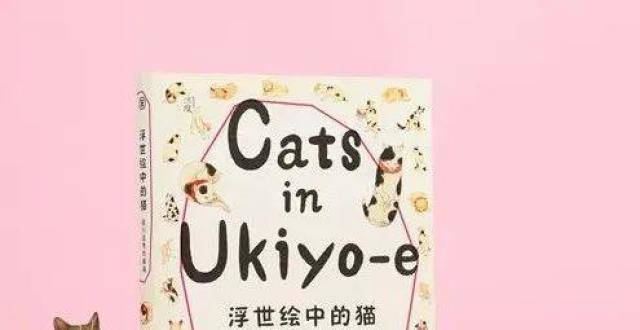

【海平麵】《浮世繪中的貓—歌川國芳的貓畫》書籍設計

杜甫詩中的傢書,句句動人心弦,讀後感慨頗深!