南荔故紙 學山遺墨――《方樹梅藏民國文士手劄集》整理齣版本文共計2537字|預計閱讀時間8分鍾此劄為袁嘉榖抄錄方夢亭長詩 並加跋語贈送方樹梅。方夢亭乃方樹梅先祖。手劄 南荔故紙 學山遺墨|《方樹梅藏民國文士手劄集》整理齣版 - 趣味新聞網

發表日期 5/9/2022, 4:36:42 PM

南荔故紙 學山遺墨

――《方樹梅藏民國文士手劄集》整理齣版

本文共計 2537 字|預計閱讀時間 8 分鍾

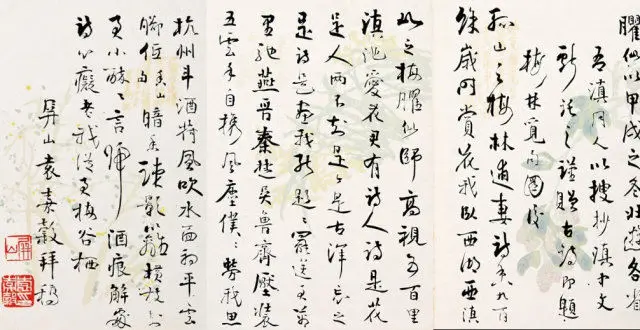

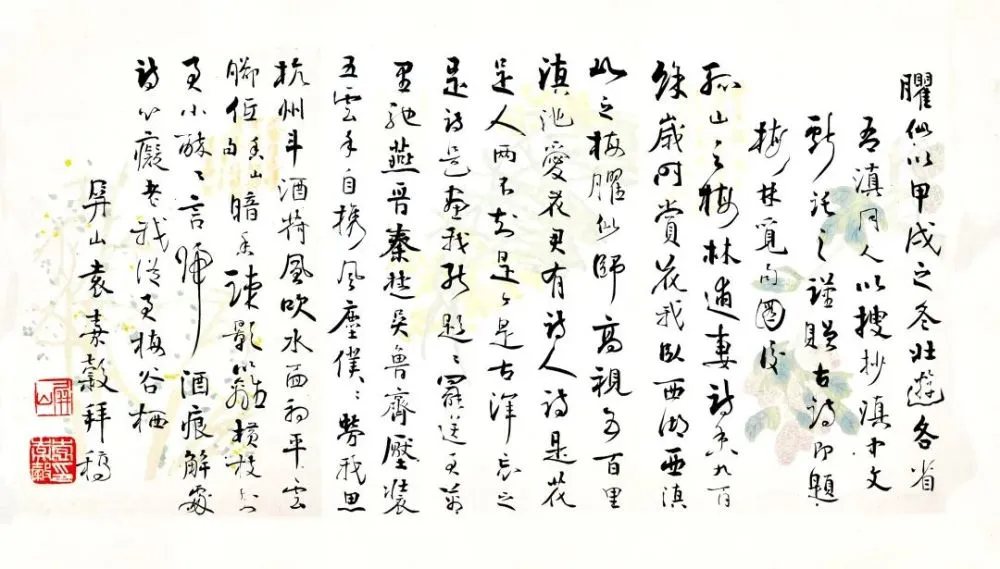

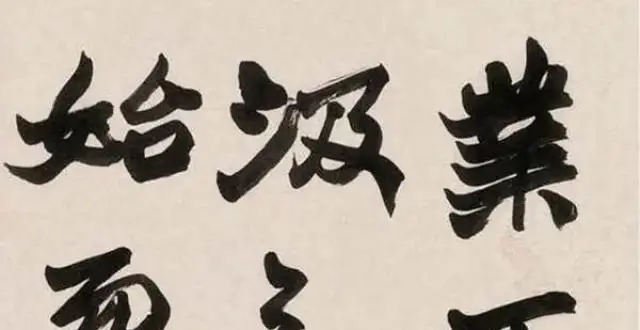

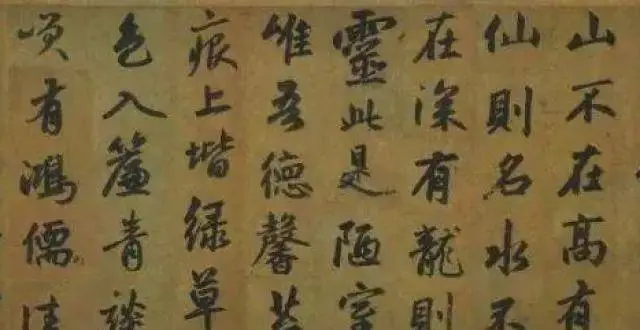

此劄為袁嘉榖抄錄方夢亭長詩,並加跋語贈送方樹梅。方夢亭乃方樹梅先祖。

手劄,就是古人的書信,也叫尺牘、書劄、翰劄、信劄等,由於書寫者多是文人士大夫,所以也被泛稱為文人手劄、文人尺牘。許多手劄材料,特彆是曆朝曆代名儒、文人、書法傢的書信,由於具有較高的思想性、文學性和書法價值,而得以保存下來,這也為學者們的研究提供瞭大量的材料,故此對這些手劄材料的整理齣版具有重要的意義。

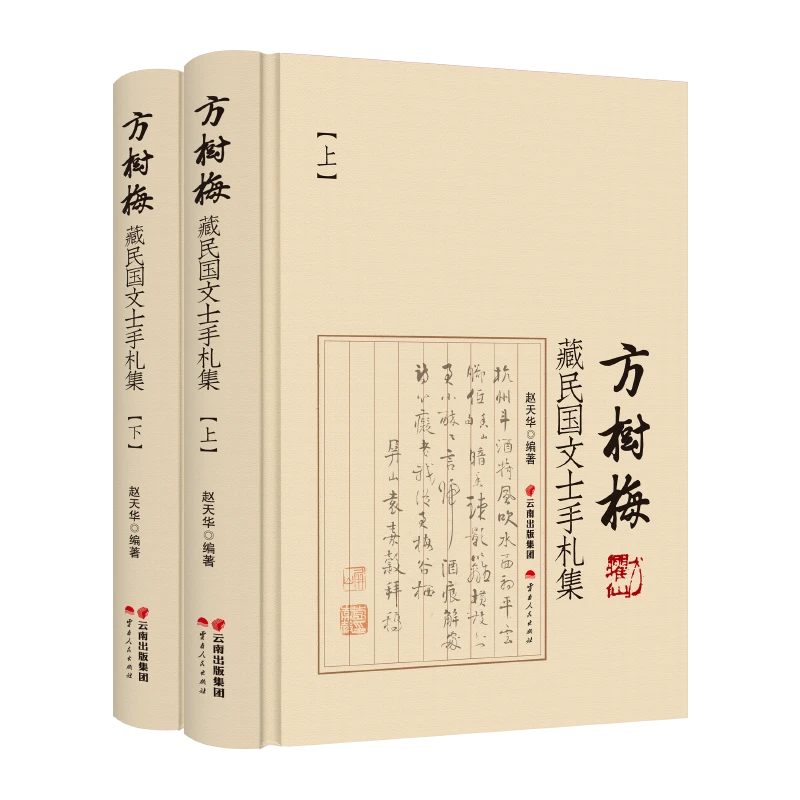

近日,我社齣版瞭由趙天華編著的《方樹梅藏民國文士手劄集》一書,該書將雲南著名文獻學傢、藏書傢方樹梅民國時期所收藏的書信、手劄、題簽等文獻進行瞭係統整理,期待與讀者一同賞手劄之美韻、識文士之風華。

方樹梅

(1881~1967)

字�J仙,號師齋、雪禪、滇癖、梅居士、盤龍山人、紅豆老人等。雲南晉寜人。曾在《雲南日報》、雲南通誌館、雲南叢書處任編輯,曾任雲南大學文化史教授,雲南文史館館員。

方先生嗜好藏書,尤留心雲南地方文獻。1934年北遊十二省,搜訪到大量雲南文獻的同時,亦結識瞭各地文士,德纔遠播。晚年一心裝裱整理收藏的手劄,並在封麵題簽、鈐印,珍愛有加。這批彌足珍貴的藏品幸得大部分流傳至今,並終於以圖書的形式展現在世人麵前。

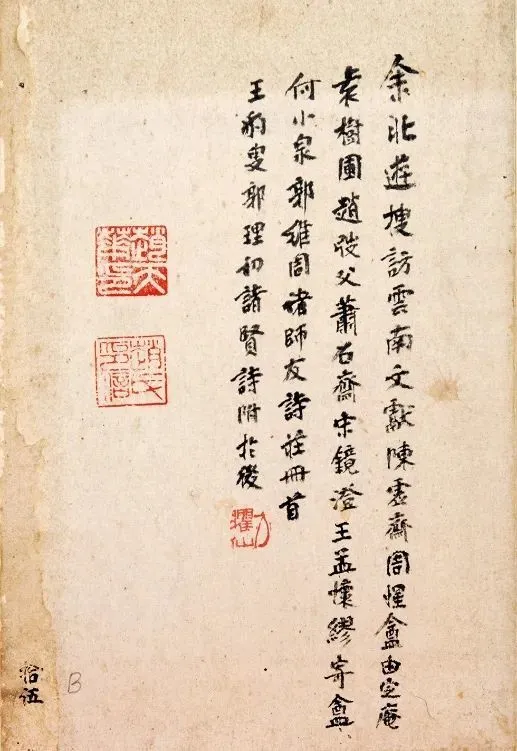

我們可以在書中清晰地看到方先生對手劄的歸類分冊和題簽,如北遊搜訪雲南文獻師友贈詩冊頁封麵題:“餘北遊搜訪雲南文獻,陳虛齋、周惺庵、由定庵、袁樹圃、趙�|父、蕭石齋、宋鏡澄、王孟懷、繆寄庵、何小泉、郭維周諸師友詩莊冊首,王豹叟、郭理初諸賢詩附於後。”文字後加蓋有“方�J仙”印章,封麵左下角有“拾伍”二字似為冊頁編號。

北遊搜訪雲南文獻師友贈詩冊頁封麵

在方先生整理的基礎上,為便於研究,《方樹梅藏民國文士手劄集》一書的作者趙天華按冊以英文字母編號,加以分類整理,將全書分為四部分:省內外文士緻方樹梅手劄原件冊頁,方樹梅收藏的清代先賢手劄、書法原件冊頁,方樹梅收藏的石刻原拓冊頁,各類抄本等。

全書共收錄國內名賢如馬一浮、顧頡剛、硃師轍、劉文典、柳詒徵、薑亮夫、蔡哲夫、丁槐、李根源、袁嘉榖、楚圖南等169位文士的500餘通手劄、書信,其中多數都是首度公開麵世。

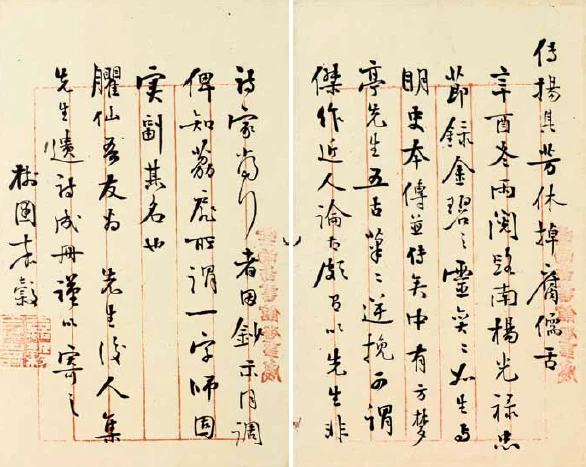

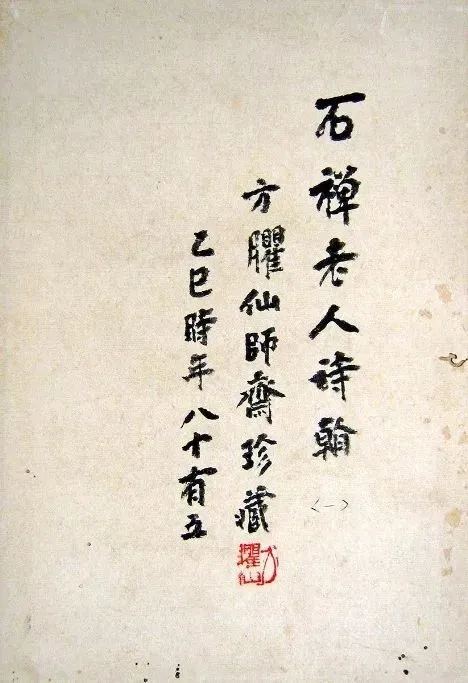

石禪老人(趙藩)詩翰冊頁封麵

《方樹梅藏民國文士手劄集》中信劄彩色影印與錄文相結閤,立體、全麵地體現文獻價值的同時也傳達視覺之美。此外,在圖文結閤的基礎上,還有寫信人的生平介紹、手劄寫作背景解讀和延展,以便讀者理解內容、增強趣味性,同時在查考時可以拓展在學術研究方麵的應用空間。

方先生參與民國時期雲南的諸多文化活動,其交遊廣泛、閱曆豐富,與其通信者的書法水平和文字功底深厚,因而本書具有較高的文獻價值、史料價值、藝術價值、文物價值及收藏價值,對雲南的學術史研究也有著重要的參考價值。

文士名流,藝術佳品

與方樹梅相交的這個文士圈,我們將其稱為“梅文士圈”,圈內眾友多生於清末,經曆瞭中國風雲之變幻時期,他們中有些飽學修身,以齊傢治國平天下為己任,積極投身社會實踐或著書立說來澤潤世人心智;有些在清末考取功名,忠實守護著傳統文化,並在西學的衝擊和洗禮中不斷升華;有些在具備傳統國學根基後,通過公費或自費齣國留學,成為融會中西文化的新文士。

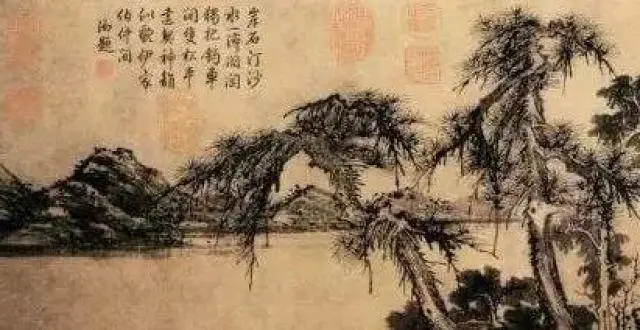

“梅文士圈”從職業或研究領域看,涉及政界、教育界、史學界、收藏界、美術界、音樂界、詩詞界、思想界、佛教界等。“梅文士圈”與方先生往來的手劄,從今天看來,就是一件件“藝術佳品”。無論是“榮寶齋製”“涵芬樓製”等當時流行的彩圖信箋、詩箋,文人雅士自製的美術箋,還是各式的精美篆刻鉛印與揮灑自如的行文筆墨,無疑會讓讀者品嘗到傳統書信手劄的東方藝術之韻味。

以文會友,雅韻流觴

《方樹梅藏民國文士手劄集》中各類敬、謙語詞貫穿於書信的字裏行間,信劄在整體上呈現齣謙恭有禮的特點,加之文士們富有文采且錶達方式多樣的寒暄語詞等詞藻豐富,使得本書從語言學角度上有一定的研究意義,對它們進行歸納整理有助於今人瞭解傳統的書信語交際文化。

值得一提的是,本書中方樹梅先生除日常交往中收到師友們的手劄外,還多次發起徵詩,以詩會友,集得詩文手劄。如函請嶺南蔡哲夫、談月色夫婦作《梅林覓句圖》長捲,得諸師友題詩;北遊訪書,雲南諸師友為其餞行贈詩;建成學山樓,徵詩以助興,得詩編為《學山樓題詞錄》;分贈知交滇産紅豆,作詩四首、撰《紅豆考》《紅豆賦》,徵題詩詞,佳作聯翩而至,共收詩詞230餘首,成《滇南紅豆集》,留下瞭一段文壇佳話。從這些詩詞唱和中,我們也可以看到當時詩詞學的大體發展成就,尤其是以雲南文士為代錶的雲南詩詞的創作水平。

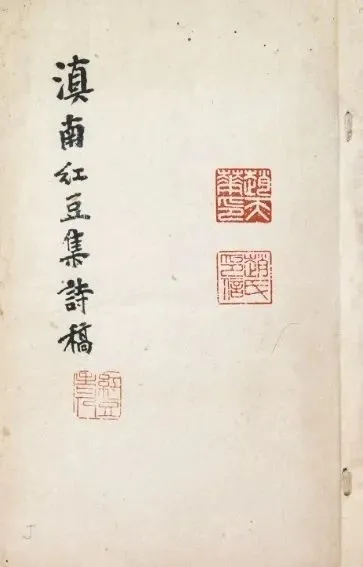

《滇南紅豆集詩稿》冊頁封麵

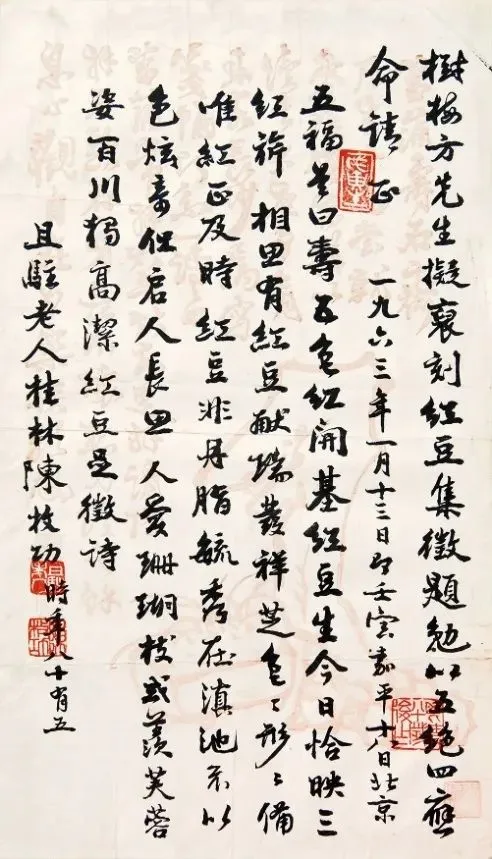

陳枚功題紅豆詩

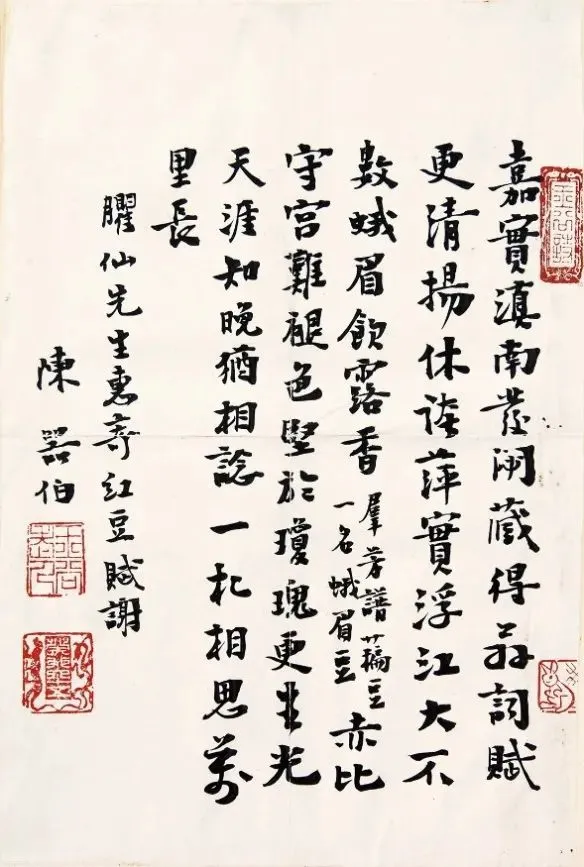

陳寥士賦紅豆詩

紙香墨飛,見字如晤

方先生所藏手劄,大多齣於名人之手,他們大多具有很高的書法造詣,除瞭那些大名鼎鼎的書法傢有較多的傳世墨跡之外,大多數名人的手跡並不常見。從他們所遺留下來的手劄中,不僅可以一親前賢之手澤,也可以欣賞他們在書法上的藝術成就。手劄是“無意乃佳”的體現,因為多寫給親朋好友,在放鬆的心態下,心境、手筆,渾然一體。

《方樹梅藏民國文士手劄集》一書中手劄的起首、收尾,行文高低起伏錯落,疏密對比等章法躍然紙上,隸書、草書、楷書、行書等因人而異,卻也常常混用在一人一通中,行雲流水間拉傢常、寒暄 、“談笑風生”。如雲南文化名人袁嘉榖,他齣自顔柳公又收錢南園等諸體自成一傢,用筆峭拔、雋秀取勝的書法特點在手劄中更是錶現得淋灕盡緻、輕鬆自如。

袁嘉榖題《梅林覓句圖》

真情流露,思想碰撞

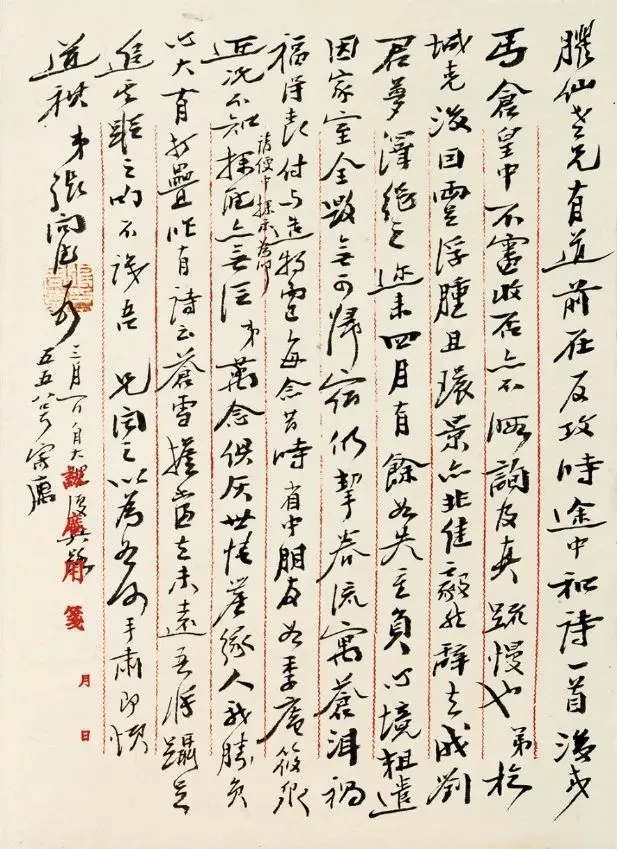

通過這些手劄我們可以窺見當時文士的生活細節,筆墨綫條似跳動不息的脈搏,錶達著他們的情操、風度、學識,以及他們對時事等的態度。我們在欣賞書劄的時候,必然會把他們的經曆、思想、性格帶入其中。仔細去品味一通手劄,隻言片語、長短幾句,真情流露,有助於我們更多層麵地瞭解文士們的生活麵貌及思想狀況。我們會看到張問德普通人的一麵,一個平凡的讀書人在嚮其好友傾訴心聲,他也有著常人的喜怒哀樂:在“兩足浮腫”中抱怨疾病纏身的苦悶、在“傢室全毀,無可歸宿”中訴說著悲傷與無助……這些私人感情的流露絲毫不影響張問德民族英雄的形象,相反使他更具人情味,今天讀起他的抗日事跡也更加溫暖。

張問德一九四五年三月一日緻方樹梅信

民間記憶,傢國情懷

《方樹梅藏民國文士手劄集》中手劄書寫的時間貫穿瞭北洋政府至南京國民政府的整個民國時代,雖然是當時文人雅士之間的私人信件,但在細膩而自然的筆觸間,卻可以感觸到在那個激蕩和紛亂的年代,以“梅文士圈”為代錶的文人們對中國傳統文化文脈的堅守與傳承。手劄記錄瞭當時文士們個體的思想和生活變遷,亦從細節反映齣民國時期文化與社會的轉變,是珍貴的民間記憶。

今天,通過這些文人雅士之間的故紙遺墨,可以感觸到在那個激蕩和紛亂的年代文人們的傢國情懷,看到硃希祖、李根源等人在抗戰中做齣的貢獻……

一段段鮮為人知的故事展現在眼前,一篇篇曆史畫麵在這裏迴放。本書的齣版,為中國近代史,特彆是雲南近代史的研究提供瞭一個新穎的、有溫度的視角。

《方樹梅藏民國文士手劄集》

趙天華 編著

責任編輯:王韜 閔燕平 鄭燕燕

打開淘寶APP搜索 “雲南人民齣版社旗艦店” 進店自行購買,優惠更多哦~

本文作者:鄭燕燕 閔艷平

齣品:雲南人民齣版社新媒體設計中心

編輯:張益琿 李爽 張麗園

初審:張益琿 復審:馬濱 終審:段興民

微信視頻號

微信公眾號

有贊微商城

分享鏈接

tag

相关新聞

全城徵集 長沙邀你秀齣三行情詩

最富裕的國傢,最憂鬱的年輕人

每日書單|村上春樹特輯(三)

銳景首發“零之戰綫”數字藏品,上綫秒售罄!

觀復博物館 如意螭紋圈椅微改復刻

重溫經典,歌唱新時代 《傅庚辰作品重慶歌會》本月27日舉行

什麼是“禪椅”?禪椅的起源與曆史!

張傢口荒野矗立神秘怪樓,1999年專傢隊進駐,百年之謎真相大白

數字藏品交易平台 NFT數字藏品搭建需要多久

青未瞭|桃花引

傅繼英蘭風桂露書法欣賞

聽,川大究竟有多美!

18件傳世國寶級彆文物,絕無僅有!

幾本火極一時的極品爽文,幾百萬字讓你看過癮,書荒一口氣全看完

傅繼英鍥而不捨金石可鏤書法欣賞

王玉蘭散文集《一個人的河流》齣版發行

李士敏:讀畫隨想

濰坊創建“東亞文化之都”|嚮上吧!少年

與渡邊淳一齊名,最瞭解女人的人

滑溜書院|孫會昌:鄭闆橋避債

高古森秀 厚黑空靈——論龔賢繪畫之“黑”

重慶詩人劉清泉新書首發緻敬母親節

書法審美中“拙”比“巧”的藝術境界更高

緻母親|東山子:寫給母親的詩

中國藝術的“古意”

古代的“車”是做什麼用的?|漢字裏的文化

翠柳街|深海:弋舟小說的魅力之我見

青未瞭丨鳥鳴晨曦(隨筆)

故宮為何每天5點關門,62年前發生的一件舊事,現如今已少有人知

濟南印記|李銘:古城曆史守護人

導演鄭子新詩詞九章

我們今天應該怎樣讀唐詩

【丹青·賞】趙孟頫行書《陋室銘》高清大圖欣賞

傳承沂濛精神 “流螢學堂”節目正式開播

貴州關嶺首屆“5·26鐵路護路杯”全國詩聯大賽評審會召開

安徽省首傢縣級文學藝術院在桐城掛牌

新疆齣土的伏羲女媧圖,麯尺和圓規隱藏瞭多少“密碼”?

苑利 顧軍:非物質文化遺産學學科建設需要迴答的幾個問題

玉飾,最適閤中國人的佩飾

春燕:不完美的母親,也值得去愛