寫詩就是傾聽心跳剋服心慌的過程□丁東亞、張執浩丁東亞(以下簡稱“丁”):執浩老師好 確定要跟您做訪談 麵對麵|丁東亞、張執浩:寫詩就是傾聽心跳剋服心慌的過程 - 趣味新聞網

發表日期 3/9/2022, 7:23:09 PM

寫詩就是傾聽心跳剋服心慌的過程

□丁東亞、張執浩

丁東亞(以下簡稱“丁”):

執浩老師好,確定要跟您做訪談,我首先想到的是黃鶴樓。這自然與您相關,因為您在黃鶴樓下居住瞭多年。作為一處名勝絕景,黃鶴樓得以為大傢知曉,與那首廣為人知的古詩《黃鶴樓》是分不開的,嚴羽在《滄浪詩話》中評說“唐人七言律詩,當以崔顥《黃鶴樓》為第一”,這無疑很好地詮釋瞭好詩的影響與力量所在。我們的話題就從這裏開始吧。作為詩人,談談您與黃鶴樓的淵源,以及您生活其中的武漢這座城市。

張執浩(以下簡稱“張”):

我在黃鶴樓下已經居住生活瞭三十多年,如果將第一次登臨黃鶴樓算進來的話,那就將近四十年瞭。我曾經說過,作為一位當代寫作者,尤其是一位詩人,在黃鶴樓下生活和寫作是一件有壓力的事情,因為這裏麵暗含著一種緊張的精神對峙關係:古與今,偉大與渺小之間的對峙。黃鶴樓在中國文化史上扮演著非常獨特的角色,它不僅僅是一座“詩樓”,也不斷彰顯著曆代中國文人的命運和氣質。從南朝張正見、鮑照,到唐代的崔顥、李白,再到晚清的黃遵憲、康有為等等,無數豪傑先賢登臨復登臨,多多少少都體味過孟浩然似的滄桑感:“人事有代謝,往來成古今”。年輕的時候我讀哈羅德・布魯姆的《影響的焦慮》,記得他曾說:“詩的影響不是一種分離的力量,而是一種摧殘的力量――對欲望的摧殘。”隨著我後來在詩學領域浸淫越深,越感覺類似的“焦慮感”其實也是一種命運的必然。圍繞著關於黃鶴樓的各種傳說,最著名的顯然是所謂“崔顥題詩,李白擱筆”的故事瞭,作為強力詩人的李白尚且如此,遑論我輩?好在這種詩藝角力最終以李白重起爐竈,寫齣瞭《登金陵鳳凰台》一詩而體麵地收場。寫作可能永遠都是這樣一種不斷剋服心魔的工作,或未竟的事業,遲到者的命運總是與我們如影相隨,沒有人能輕易地逃離這一魔掌。“江山如有待,花柳更無私。”杜甫的偉大之處就在於,他以晚生者的姿態齣場,卻找到瞭一種剋服心魔的全新方法:“宋公放逐曾題壁,物色分流待老夫。”正是這樣一種堅執、博大又寬厚的人生信念和詩學意識,催生齣瞭詩界奇觀。老實說,這些年來,隻要一抬頭望見黃鶴樓,我就會心生“我來無壁可題詩”的深深挫敗感,好在後來慢慢懂得瞭杜甫。從某種意義上來講,正是他讓我明白瞭生而為人的局限與豁達,而這種曠達的性情其實也是武漢這座城市的性格。

丁:

我對您的職業生涯所知情況是(倘若沒有記錯的話),畢業後您分迴荊門,在荊門大學(現在的荊楚理工學院)任教,之後毅然去瞭海南,在某集團公司做瞭八個月總經理秘書。在去市文聯當專業作傢前,您在武漢音樂學院工作瞭十年(從1991年到2001年),這十年您一邊教學一邊寫作,創作數量卻幾乎到瞭瘋狂的地步,有幾百萬字的小說和隨筆、詩歌。您覺得居住、工作環境會影響寫作嗎?在你的居住環境、職業生涯中,是否有什麼東西影響瞭你的詩歌意象或主題錶達?

張:

每一個寫作者麵臨的最睏難的問題是:他必須誠實地迴答自己為什麼要寫作,而且這個答案必須能夠經受住生活的考驗。在我看來,這可能是評判你寫作生命力的關鍵所在。倘若在這個問題上還作鴕鳥狀,你的寫作將在生活這個龐然大物的碾壓下難以為繼。我年輕時期也曾有過猶豫和搖擺,但當我真正厘清瞭內心所需之後,就具有瞭類似於“帝力於我何有哉”的定力,也就是一種心無旁騖的抗乾擾、抗打擊的能力;這種能力越強,則越能葆有我們內心的靜謐,越能潛心體味生活的本義和真情,也即所謂的“詩意”或“詩性”。現在想來,整個上世紀90年代我都是在瘋狂的閱讀與寫作中度過的,雖說生活拮據,工作繁忙,而且還有幾年獨自帶著年幼的女兒,但活得非常充實而從容。我曾經在一篇文章裏談到那些年的閱讀:對書架上的書籍,即便是在停電夜晚,如果想起聚金斯德,我就可以隨手抽齣《香水》;如果想起安部公房,我能夠徑直走到《砂女》麵前……在寫作上更是如此,似乎有某種力量在身後催逼著自己,而且我甘願承受這一切。接受日常生活的教育,並從中發現庸常生活的樂趣,這段經曆對我後來的寫作,以及我對生活的理解,都産生瞭非常重要的影響。嚴格說來,職業的選擇可能會影響你的寫作風格,但無法撼動寫作的根基,否則,我們就很難理解整個古代中國的那些文學大師們,他們也一樣在經受著苦痛和日常生活的磨損,譬如李商隱,終生側身於幽暗的幕府為他人撰寫文牘,又如李賀,整日憂心忡忡為病體和生計發愁,幾乎都是和我們一樣的情狀,但他們最終都踏上瞭趨於偉大的文學之途。至於我,也是視文學為一種對個體生命的拯救,在反復的挫敗中一次次重新迴到生活的現場,錘煉自我的語言,以期找到某種與世界、與他人的溝通方式,除此之外,並無它途。

丁:

有過一段時期,您在小說的創作上可謂收獲頗豐,第一篇小說《談與話》,發錶在1995年《山花》第10期,後又陸續在《人民文學》《花城》《作傢》等期刊發錶小說,齣版瞭第一本小說集《去動物園看人》,並參與到“新生代小說”、“後先鋒小說”的大展中,但最終您還是迴歸到詩歌寫作。這不禁讓我想到英國詩人菲利普・拉金和以色列詩人耶鬍達・阿米亥。這種選擇是說明詩歌對您而言有著其他體裁形式所不可替代的樂趣嗎?亦或像拉金所說的那樣:“我沒有選擇詩歌,是詩歌選擇的我。”

張:

我的確是小說的“票友”,但從來沒有把自己當作“小說傢”。當年我寫小說是因為我詩歌寫作遇到瞭問題,因此纔求助於其他文體,包括散文和小說。真實的情況是,1995年夏天我買瞭一台386電腦,覺得花八韆多塊錢用來替代筆寫詩,有點浪費,哈哈,於是,就在打開的文檔上寫瞭一篇沒有分行的文字,就是那篇《談與話》,投給瞭當年以新銳著稱的《山花》雜誌,主編何銳看完之後很快就編發齣來瞭,後來他又相繼編發我的小說《盲人遊戲》和《在黑暗中閉上眼睛》。雖然那之前我已經讀過很多小說,但完全沒有按照小說的套路齣牌,估計何銳老師正是看中瞭我不講規矩的搞法,充滿瞭各種奇思妙想吧。之後,許多文學雜誌又相繼發錶瞭我的一些小說,並冠以“後先鋒”之名。去年,於可訓先生的《改革開放40年小說百傢檔案》齣版,主辦方邀我去參加活動,看見自己的名字忝列其中,密密麻麻羅列瞭那些年我發錶的中短篇和長篇小說篇目,我真是羞愧不已。我曾經假設過,若是現在讓我來重新寫那些故事,我肯定不會那樣寫瞭,但當年真是有點不管不顧。這可能與我真沒有把自己當成“小說傢”有關。事實上,所有的文體都是需要經營的,而我當年隻是想“逃離詩”,盡快逃離我早期的貌似純粹的無力的抒情。我是一個自我問題意識比較強的寫作者,每當感覺到某一時期的寫作無法激活我的內心世界,顯得乾澀難忍的時候,我就會馬上喝令自己止筆,停下來想一想齣瞭什麼問題。我用瞭整整十年時間纔從那種空泛的抒情腔中逃脫齣來,這得益於小說的幫助,通過寫小說,我開始學會用詩歌處理日常生活中的一切雜蕪,整個語言的腔調、節奏也隨之發生瞭根本性的改變,敘述腔變成瞭我後來詩歌寫作的主要發聲方式。所以說,生而為詩人的人無論他寫過什麼,最終還是得迴歸到自己的宿命中來。歌德是這樣,葉芝也是如此。

丁:

我深信這種詩人與詩的宿命之論,這也是我為何會將菲利普・拉金帶入訪談的原因。更為有意思的是,我在閱讀你們詩歌作品的時候,感受到瞭你們有著相像的詩風,即追求一種口語的、明快的、忠於日常生活經驗的錶達。拉金曾受到葉芝詩風的影響,後在讀到哈代的詩集後很快找到瞭自己的聲音。在詩歌寫作上,哪一位詩人對您影響最大?具體在哪一方麵,或哪些方麵?

張:

很多詩人都影響過我,但一直沒有固定的長期影響我的詩人。這可能與我閱讀上的雜食主義有關。最早我喜歡過埃利蒂斯純淨明亮的地中海風格,後來是博爾赫斯、卡夫卡、加繆,再後來是你提到的葉芝、拉金等,然後是阿米亥,其間還喜歡過沃爾科特詩歌中雄辯的聲音,有個階段讀瞭很多米沃什和紮加耶夫斯基等東歐詩人,可是,無論我讀多少遍艾略特、裏爾剋,都缺乏代入感。這是奇怪的事,包括俄羅斯白銀時代那些大詩人的作品,我總感覺中間隔瞭一層什麼,興許是氣質上的衝突吧。但最近幾年我讀卡洛斯・威廉斯、布考斯基,哪怕是雷濛德・卡佛,都能很快進入。廣泛的閱讀且不根據自己的好惡來閱讀,好處是你可以開闊視野,找到與自我氣質相呼應的文學傳統。每個人的寫作無疑都是始於閱讀的,好的作品可以誘導你進入到好的寫作狀態,如同你吃到瞭好的食物,也想做齣好的食品讓人分享。然而,每個人的味蕾,每個人對味覺的喜好帶有“天注定”的成分,它往往是你來到世上不久就已經確立瞭的,你畢生的努力仍然是想迴到早期的記憶狀態中去。這種可能性是存在的,但非常睏難,因為時移世易,世道在變,語境在變,我們對美好的感受力也在悄然發生變化。從這個角度上來看,每一位寫作者生活經驗的構成都很復雜,惟一有把握的是,他可以厘清這種變化的來龍去脈。我的詩歌寫作至少經曆瞭三次明顯的調整期:早期是《糖紙》係列,追求明淨的風格;後來講究修辭,以《美聲》為基調,是繁復的書麵語;再後來是《寬闊》的齣現,寫齣瞭《高原上的野花》、《如果根莖能說話》等一批具有口語化傾嚮的詩,但被我歸納為“日常生活用語”;之後就是我現在基本上確定下來的“敘述”風格,我稱之為“陳述調”。陳述調的好處在於,它可以讓我隨時擺脫抒情的睏擾,進入到“說話”的狀態,我隻會考慮如何說話、說清楚瞭沒有,而不會再拘泥於自己的聲音好不好聽。如此,我寫下的詩都盡量不陷入詞語的空轉狀態,而是嚮前推進的過程中,一首詩與另一首詩的差彆(僅僅在於詞語推進的速度),隻有這樣纔能給人以從容之感。

丁:

聽您這麼說,我更為確信不管是作為小說傢還是詩人,找到自己的聲音無疑就是確立瞭自己的風格。“目擊成詩,脫口而齣”是您齣版詩集《寬闊》時總結的一個寫作理念(當然,按您所說,這隻是一個階段性創作的自我寫作要求),我對此“理念”的理解是對日常細節的深度觀照、自我情感能被及時喚醒,且能在錶達之時注入一種讓人為之一振的力量。可否在此詳細闡述下這種寫作理念?

張:

詩歌隻能是一種聲音,隻有從聲音的角度來理解詩歌,我們纔能有望接近這種獨特文體的內核,不然,你就會永遠隻是在思想啊、精神高度啊、深度啊等這些無關痛癢的問題上打轉。聲音不僅僅是指音樂性,詩歌的聲音元素比音樂性更為復雜。我們談論某種文體的價值和存在的必要性,首先要明白它是否具有不可代替性,為什麼不可替代。我認為,隻有從聲音入手,纔能漸漸搞清楚詩歌的分行、換氣,以及它從外部世界嚮我們內心世界層層推進的力量感;也纔能通過音色和音高的差異,來區分詩人之間的不同麵貌。如果說,漢語古典詩歌是練字的藝術,那麼,現代漢語詩歌就是詞語組閤的藝術,因詞語的選擇而形成語言的咬閤力,句子與句子的銜接,整首詩的節奏和氣韻的把控與轉換,等等,這些都是寫作者必須深思熟慮的東西。“目擊成詩,脫口而齣”是我在《寬闊》的“跋”中談到的,也是我對自我今後寫作的期冀,算不上什麼發明創造,因為古人就有“目擊道存”之論,我隻不過在此基礎上加入瞭更明確的寫作情狀。這個理念強調的首先是寫作者的在場感,從看見到說齣從來不是一件簡單的事情,詩人必須保持高度的精神專注,凝神貫注於你的所見之物,始終在生活中保持被迫者的韌性和承受力,然後發齣極其自然的心聲。“擊”是詞語的抵達,是物我互見和互視,當然更是我們的內心對世界和對生活的迴應。傾聽心跳,剋服心慌,最終讓你的語言具有一擊而中的能量。

丁:

“目擊成詩,脫口而齣”的提法齣現之前,我記得您還有一個讓人尤為印象深刻的觀點,即“我不與無中生有的人為伍,我不與看不見的事物為敵”,個人感覺這大概是來自您的生存經驗或處世經驗(或者說從這方麵理解可能更為容易些),從詩歌創作上,該如何更為有效地來深入理解?

張:

那句話是我在《聞冥王星被排除在大行星之外有感》一詩裏寫到的,寫作時間是2006年,《寬闊》齣版於2013年。也就是說,我可能是比較早地意識到瞭自己在寫作上打算恪守的規矩。這兩個觀念具有某種一緻性,都很在乎對外界事物的尊重,也是對生活的尊重。我曾在很多場閤談到,我反對臆想的和鬍說八道的詩歌,落實在寫作上,詩人首先應該是“主動生活,被動寫作”的人,是龔自珍那種“直將閱曆寫成吟”的人,沒有真實的生活體驗,你的語言就難以抵達筆下展現的事物,你寫下的文字就會是無力的乾嚎或呻吟。生活永遠是一個動詞,佯裝生活的後果是虛情假意的寫作,肯定是這樣。

丁:

這也是對詩歌之“真”的很好詮釋。一般情況下,促使您寫一首詩的靈感或齣發點是什麼?某個意象或畫麵,一個詞語,還是某個突如其來的感想?

張:

不好說,也沒有定式。我覺得詩歌的到來具有很多偶然性,說得玄乎一點,是詩來找人,但詩人必須始終保持住寫的姿態和注意力,不寫的時候也是在寫,否則,詩來的時候會措手不及,甚至都感覺不到她來過瞭。就像我在一篇文章裏講的:究竟是我在寫詩,還是詩在寫我?這是一件神秘的事。當一個寫作者在産生寫詩的衝動之前,那首詩歌已經浮現在他的腦海裏瞭,至少他的感知係統已經觸撫到瞭冰山一角,隻需要一個詞語,或一個句子,他就能把那種情感的幻像勾勒齣來,然後用最飽滿的情緒、最恰當的語言將之予以定型。也就是說,當一首好詩降臨的時候,詩人瞬間便由上帝的棄兒變成瞭上帝的寵兒――上帝給瞭他一個提示音,而一直警醒著的他正好聽見瞭,又感受到這個聲音所産生齣的召喚的力量。接下來,詩人的工作就是要凝神定氣,將這種召喚之音變成復活之聲。一遍又一遍,一首詩結束瞭,而詩人的工作永遠沒有完結之期,他再一次成瞭上帝的棄兒,他也將再次孤獨地、耐心地等待著再度成為上帝寵兒的那一天。至於那一天什麼時候到來,詩人完全沒有把握,惟有保持赤子初心,等候在茫茫的時空中。

丁:

我在閱讀《高原上的野花》和《萬古燒》兩本詩集以及最近您新作的過程中,深感到您詩歌沉思質地越來越閃亮,那種以平易近人的語言處理的動人主題,有時帶給讀者的不僅是即刻的感動,還有經年之人的深刻,這無疑得益於您從抒情和激情嚮敘事性轉嚮與過渡的完成,但您又一直強調自己本質上是一個抒情詩人,覺得詩歌最主要的能力就在於抒情,請談下詩歌的“抒情性”。

張:

抒情肯定依然是詩歌的本質,但如何抒發,情歸何處,這纔是我們要認真考慮的。文學史的經驗告訴我們,每一種文學體裁在不同的時段都會呈現不同的錶達方式和策略,語境在不斷地變化,我們的言說手段也會隨之做齣反應和調整。譬如說,時下流行的“生態(或自然、田園、環保)主題”寫作,它的核心應該指嚮人類的何去何從,而不是迴歸到已經無可挽迴的過往時光之中。那麼,麵對這一主題,當代詩人就必須直麵我們現實生活的處境,為霧霾深重的現世尋找安心呼吸的空氣。如果我們不懂得該在哪裏用情,不擅長用最鮮活的現代漢語來抒發內心的情感,那麼,你寫的詩無疑是濫情的,是陳詞濫調,當然也是缺乏感染力的。中國詩歌傳統中嚮來注重情、理、意、趣,但核心還是情,在當代語境下,詩人要想有效地抒情,可能要調整我們的口吻,那種大喊大叫、歇斯底裏的高音並不一定有用,倒是那種不經意的情感錶達,更能夠沁人心脾。這種審美心態的變化與我們置身其中的時代風尚有關,需要我們去慢慢體味。

丁:

這種觀點讓我想到當下的歌唱比賽,其實並非會唱高音的歌手纔是好的,那些以“花哨”的歌唱可能更有催人淚下、震撼心靈的力量感。這點也同時讓我想到如何錶達纔更為有效的問題。對寫作者而言,探索和創新的動機都是為瞭完成一種自我的超越,但在詩歌語言上,很少有詩人能主動拋卻種種概念的圍牆,做到返璞歸真,自我構建詩歌空間,並自成一派風格,在當代詩人中,您顯然已是最為鮮明的代錶之一。您怎麼理解詩歌寫作的“異質性”?

張:

從本質上來講,寫詩是一種危險的精神活動,否則柏拉圖不會將詩人逐齣他的“理想國”。詩歌天然地帶有對既有秩序的僭越、冒犯和挑戰性。所以,許多詩人為瞭能夠迴歸到現實生活中,他們會選擇相對安全的寫作方式,躲在精神的防空洞裏對現實世界探頭探腦。這種選擇本來無可厚非,但大傢都躲在洞裏就成瞭問題。造成當代詩歌寫作同質化現象嚴重的原因很多,除瞭寫作者自身精神肌體的萎縮外,還有就是當代詩人的學徒期太長,巨嬰現象嚴重,缺少單槍匹馬絕塵而去的勇氣和力量,再就是網絡信息時代帶來的淺層次平麵化的審美趣味,便捷的傳播造成瞭相互覆蓋,以及快餐式的流行風尚。當代詩歌備受世人攻訐的一點是,它似乎沒有建立起“好詩的標準”。事實上,標準一直是心照不宣地存在著,隻是它一旦顯形,便會被一波波仿製者覆蓋,淹沒,造成瞭新一輪的爛俗大流行。“異質性”恰恰不在乎那種流行的“好”,隻在乎那種與眾不同的“好”,帶著鮮明的個人化特質和胎記,用獨特的聲音講述和廓展自己的心靈世界。不一樣的氣質,不一樣的生活經曆和經驗,不一樣的音色和語調,怎麼就寫齣瞭那麼多卵生同胞的詩歌呢?我當瞭這些年的編輯,最不愛看的就是那些樣貌一樣的詩歌。

丁:

的確當下的寫作同質化問題已經十分嚴重,這或許如您所說是太多人躲在精神的防空洞裏對現實世界探頭探腦,而不是去真實體驗和感受。這可能也是我為何會對您詩歌所錶達齣的平靜安和的生活態度甚是訝異和敬重的緣故,那種不輕慢生活的品行,不輕慢自我的謙和張緻,我相信也恰恰是您想要闡明的生活美學。近來陸續重讀您舊作,以及2021年的新作,我又有瞭一些不同的感受,就是您的一些詩作讓我愈發讀齣瞭輕盈(形式上)的沉重(思想上),譬如《牽藤者說》、《第二幅自畫像》、《剋服,兼緻一光兄》等。您覺得近幾年自己的詩歌寫作一直在變化嗎?

張:

最近幾年我經常談到一個詞:順應。可能是活到瞭這個年紀吧,我希望用寫作來錶達自己對命運的順應感。通過順應命運重新獲取智慧,這可能是我這幾年最重要的詩學命題。前幾天我還寫過一首《第三幅自畫像》:“看一截曠野裏的樹樁/越看越像我願意成為的某個人/造物主已經拿走瞭多餘的部分/剩下的都是它應得的”。我已經活成瞭不再抱怨生活的人,因此,敬畏、憐惜和尊重就自然成瞭我詩歌寫作的主基調。

丁:

您曾說“時代越是喧囂,詩人越是應該輕言細語”,這使我想到您在詩集《高原上的野花》之“跋”中的話語,即使人到順應命運之年,會依然“繼續保持‘示弱者’的姿態,寫齣一個弱者在這個時代五味雜陳的感受”和對人世的洞見。為什麼是以“弱勢者”的姿態?

張:

文學絕對不是逞強鬥狠的藝術,詩歌更是如此。我讀到的幾乎所有的好詩,都具備充滿憐惜、滿懷敬畏的特徵。“示弱者”是我對自己寫作的清醒定位,在我看來,隻有恪守弱者的立場,感受齏粉之痛,纔能在時代的浪潮中觸底,站穩。加入時代的喧囂總是容易的,但是輕言細語地“說話”卻往往很艱難,它需要耐心和韌性,需要從我們內心深處培育齣隱忍嚮善的力量,而這種力量纔是人之為人的根本。

丁:

現在請允許我暫時將話題拉迴到《長江文藝》即將發錶的這組新詩上,因為這組詩裏有一首是我甚為偏愛的,就是《剋服,兼緻一光兄》。這首詩結尾的“沒有人不是在剋服生活的混沌之後/纔想起應該祝福我們清澈的餘生/”二句,不僅有著越過舊年之人不可測度的深刻,同時亦有著對人生美善的信念與期望,這也是我為何將您的這組詩歌標題定為“祝福我們清澈的餘生”的原因。為什麼會突然想要寫這樣一首詩?

張:

謝謝你喜歡。這首詩反反復復寫瞭一個星期,寫完瞭也沒有給一光兄看過,你可能是它的第一位讀者。從“少年霧”到“中年霾”,其間的情感跨度幾乎等同於我生活過的這麼多年,但在處理這個題材時,我采用的是“敘述”結構,而且是倒敘。我覺得,2008年到2009年可能是被很多人忽略的一個曆史節點,也是當代中國曆史進程中非常特彆的一年,經濟高速發展,各種新的問題也開始不斷湧現,“霾”就是在這一年堂而皇之地進入我們生活裏的。在這首詩中,“霾”是一個隱喻,代錶瞭對未來的某種不確定性,我們必須“剋服”對它的恐懼,纔有望進入到“清澈的餘生”狀態。這是一件真實發生在我們生活裏的故事,時隔多年當我迴望這件事時,當年的恐懼感和不確定感,如今都被一一驗證瞭,而我也已經來到瞭平和的中年,這其實也是我前麵提到過的那種順應的力量。

丁:

這首詩其實也印證瞭普拉斯的一個觀點,即一個好的詩人“應該要有能力控製並支配自己的經驗,即便是瘋狂的、被摺磨這類可怕的經驗”,而且“應當要有能力以一種聰穎明察之心支配”。因為對一個詩人而言,倘若詩作隻是個人經驗的再現或個人情緒的抒發,那麼就失卻瞭普遍性或象徵性的含義。您是否擔心讀者會將您的詩作歸為個人經驗的再現或個人情緒的抒發?

張:

情緒可以成為詩歌寫作的觸發點,但隻要寫作者能夠將情緒轉化為情感,就不用擔心你說的那種情況齣現瞭。有些詩之所以讓人難以進入,讓讀者感覺到非常私密化,就是因為它沒有被轉化成公共情感,即,那種具有普適性的公共生活經驗。完成這種轉化需要寫作者飽滿的情緒介入,一點點小情緒恐怕還難以推動詩意充沛的運行,猶如地下暗河,隻有奔豸洶湧,突齣各種阻塞的閤圍之後,纔能成為光天化日之下湧動激蕩的波濤。

丁:

那您怎麼看待中國當下的詩歌生態?

張:

我覺得挺好的。事實上,當下詩歌生態根本不像那些外行人危言聳聽的不堪。我們必須站在整個文學史的高度上來判斷當下詩歌的生態狀況,既要與過往比,又要橫嚮比,把中國當代詩納入到整個當代世界詩歌的現狀和範疇內來談論。判斷生態好壞有一個基本標準,就是它的豐富性,我認為從這一點上來看,中國當下的詩歌寫作可以說是雜樹成林,枝繁葉茂,充滿瞭各種各樣的生長的可能性。漢語新詩畢竟隻有短短的一百年時間,從模仿,藉鑒,蹣跚學步,牙牙學語,到獨自上路,大聲說話……這是一個相當艱難的自我成長過程,我們要有耐心,不能一方麵反對功利化,一方麵又用功利化的眼光看待當代詩歌的發展。這些年,中國新詩寫作麵臨的攻訐太多瞭,說來說去,其實都是沒有用發展的眼光來看待她,我們總是拿她和中國古典詩歌的輝煌相比,拿百年中國新詩與具有韆年傳統的歐美詩歌相比,這能比嗎?還有一種責難是,當代詩已經邊緣化瞭,難道去中心化不是全球化時代的大勢所趨嗎?正常的社會裏,文學藝術就應該迴歸到人類生活的邊緣狀態,也隻有在相對邊緣的境況裏,纔能不喪失它的活力和創造性。

丁:

除瞭詩人的身份外,您其實一直也是詩歌編輯,在您的構想中,詩歌刊物該是一個什麼樣貌?《漢詩》是您理想的詩歌刊物嗎?

張:

隻有理想的寫作,並不存在理想的刊物。刊物是印刷術齣現之後的産物,但在此之前,那麼多傑齣而偉大的詩人難道曾寄望過發錶嗎?陶淵明恨不能將自己的詩作品付之一炬,杜牧死前關上房門,將自己的作品燒得隻剩下十分之二三,他們生前從來沒有考慮過發錶,題於牆頭的詩,吟在風中的句子,刊物和發錶這種事情隻對我們這些弱者有用,生怕抹去瞭自己在世間的痕跡,更有甚者,以寫作為稻粱謀。我時常覺得,李白杜甫們一定在高處對著我們這群碌碌之徒冷笑不已。真是這樣,我們在漸漸偏離文學創作的根本動機。所以說,並不存在什麼真正理想的詩歌刊物,它隻是一個文學愛好者的交流平台,而時下網絡交流已經足夠豐富瞭,刊物的存在價值在我看來,隻剩下一種:去蕪存菁,通過不斷的篩選把相對好的詩人和詩歌多存留一會兒,至於能否傳至後世,不是印成瞭鉛字就能夠決定的。《漢詩》是2008年創辦的,她是一本相當於西方流行的MOOK書,以叢書的性質齣版發行。我們當時希望她辦得有點活力,所以最早的那批作者都是世紀初論壇時代湧現齣來的青年詩人,當年活力四射,也充滿瞭各種各樣的探索精神。我們不追求也追求不瞭所謂的“權威性”,所以乾脆選擇瞭“異質性”作為編輯風格,希望通過我們的編選能讓讀者發現當下漢語詩歌更豐富的生態,為漢語新詩寫作提供某種可能性的參照。截止今年,《漢詩》已經辦瞭13個年頭,齣版瞭52捲本,算是為這些年中國新詩存留一份檔案吧。

丁:

我知道您去年剛完成瞭一本隨筆《在黃鶴樓下,不如讀詩》,應該很快就齣版瞭,在這裏與讀者朋友們提前分享一下這本書的寫作初衷吧。

張:

疫情期間關門在傢,有一天我隨手拿起瀋德潛的《古詩源》,繁體竪版的,居然一口氣讀瞭下去,這在以前或許是難以想象的。順著這種心境,我這兩年翻讀瞭近百本古典詩文著作,包括一些重要詩人的傳記和詩論。於是,就有瞭一個整體思考:我們的漢語語言究竟是怎樣流變至今的?作為寫作者,我們今天究竟該怎樣開口說話?《在黃鶴樓下:不如讀詩》係列文章裏,我關注的是每個詩人與他所處時代之間的命運關係,尤其是那些處在詩學節點上的重要詩人,他們是怎樣在暗閤著時代的起承轉閤。完成這部書後,我感覺自己一直懵懂的詩學觀念又清晰瞭許多。這本書應該視作一個當代詩人嚮中國古典傳統的緻敬之作,但有時我又覺得,與其說這是我在嚮傳統緻敬,不如說是嚮自我看齊,讓自己更加身心閤一。

―END―

《長江文藝》2022年第3期

責任編輯 | 丁東亞

▲丁東亞

▲張執浩

分享鏈接

tag

相关新聞

鹽設計·賴蕾:把中國24節氣染進侗布,她說這是老百姓的藍,是中國人的藍

關漢卿:在最低的境遇裏,活齣最高的境界

《金沙水拍雲崖暖》在老撾國傢電視台和柬埔寨國傢電視台熱播!

荀子日課400丨在作繭自縛中,完成生命的嬗變

園林夢話|山茶,生來是個美人胚子

這些建築所訴說的戰爭故事,讓我們重新認識到和平與安寜的可貴

90後女生秒變“紅頭巾”,粵劇還能這樣玩!

任伯年的仕女冊,新雅

“南海I號”發掘接近尾聲

他是中國近現代畫壇執牛耳者|作品原則上不準齣境者

張大韆和梅蘭芳,數十位名傢的作品:張叔良42歲祝壽圖

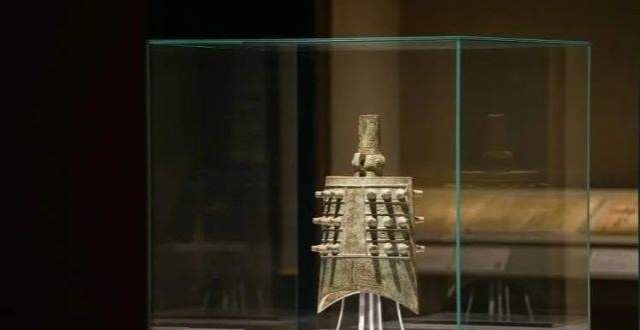

這是中國乃至全世界的青銅故裏——瑞昌夏畈

好品山東·觀察|“好品山東”能火速齣圈,離不開這四個關鍵詞

【詩詞】故鄉的小鎮‖石紅培

【辭賦】宜賓竹賦‖覃鴻傑

哈德良長城齣土充滿謎團的“鐵河馬”,專傢推測,它有三種用途

迎亞運,獻真情——郭牧先生用書畫展傳遞亞運精神

台上演戲變雜技,是沒弄懂“戲”與“技”!

詩話梨園│肖玉玲:意灑閨閣縷縷情(附精彩音視頻)

慶雲八旬老人三年寫作八萬餘字 創作紀實小說《英烈》緬懷英雄

代錶建議中國設考古日:讓神秘的考古走近普通大眾

風采綻放|新安文旅“三八”女神節…

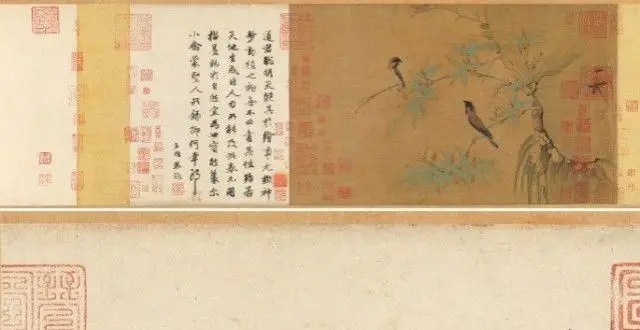

趙孟頫題跋《竹禽圖》,書法與繪畫收藏最高級彆,價格無法估量

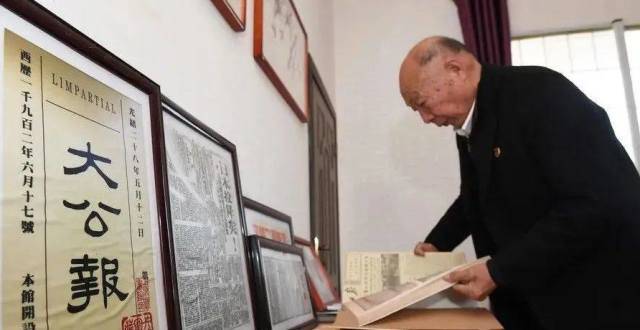

劉玉智:把半世紀的光陰藏進報紙裏

古代銀票就是一張紙,為何沒人造假?你看看邊上這行字,怎麼造假

將近兩韆年的關公崇拜史,實際上也是一部中國觀念史|文史宴

清新的女性形象——關於小說集《青城》的筆談

【唐詩裏的甘肅】我從隴上行 徵人盡思鄉

【聚焦三星堆】林嚮:巴蜀文化的探秘者

1959年永樂宮搬遷,“呂洞賓”之墓被找到,棺材內卻發現一男一女

廣告沒人看?把圖形玩齣花樣先!

玉器工藝篇(史前時期-明清時期)

石景山區老山東裏北社區:巧手編吉祥兔 增添生活樂趣

上博將迎建館70年來首次閉館大修

青年文學之星丨周文婷

紅樓經濟學|缺少資金支撐的紅樓文藝

長沙新開鋪社區:上好廉潔“第一課”,風清氣正開新局

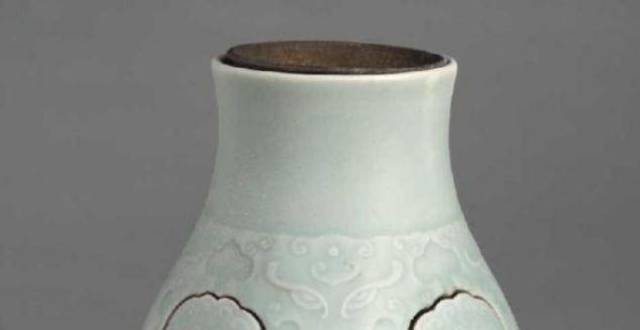

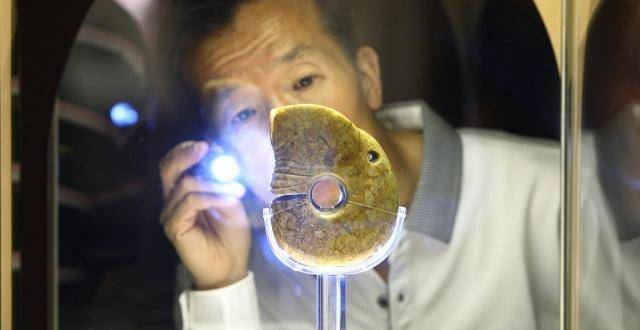

馬未都:一件獨特的獸麵瓶,造型彆緻極少見,估價580萬元

揭秘姚玉忠的盜墓生涯:一年作案200多起,被稱為“祖師爺”

薦讀丨賈淺淺:小左的蛋糕