記得是2003年3月的一天 我調到三聯書店工作還不滿三個月 【難忘的書與人】揚之水的《棔柿樓集》 |汪傢明 - 趣味新聞網

發表日期 4/11/2022, 6:48:45 PM

記得是2003年3月的一天,我調到三聯書店工作還不滿三個月,就請《讀書》的編輯吳彬約揚之水談稿件事。那時我策劃“細節閱讀叢書”,希望通過放大事物的局部,講齣背後的道理,引導作者和讀者的趣味,躲過學界的浮躁。我列瞭幾個假設的名目:《兩座基督教堂》《十二把明代椅子》《二十位人性的見證者》……揚之水所做古代名物考證,也是從細微處入手,甚閤此意。不久,三聯書店為這套叢書組織瞭一次討論會,與會者有樓慶西、楊泓、尹吉男、鮑昆、孟暉、張琳等,揚之水也參加瞭。

那時稱呼揚之水的本名趙麗雅,後來知道她還有一個名字是趙永暉。年齡相近的人都知道,“麗雅”這個名字來自蘇聯小說《古麗雅的道路》。“揚之水”來自《詩經》,“趙永暉”有什麼典故就不清楚瞭。

“細節閱讀叢書”的第一本是孟暉的《花間十六聲》,以散文筆法考證瞭《花間集》中涉及的十六種古代貴族婦女的用物,很受讀者歡迎,至今還在重印。叢書陸續齣版瞭多種,但沒有揚之水的,因為她的稿子很搶手,不必放在一套叢書裏,比如她的《桑奇三塔》是應我之約給三聯書店的,作為單本書齣版瞭。也許就此結下瞭緣分。

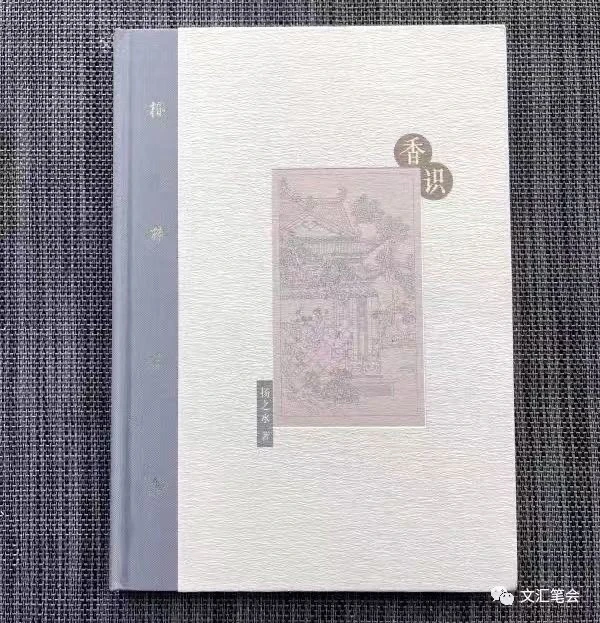

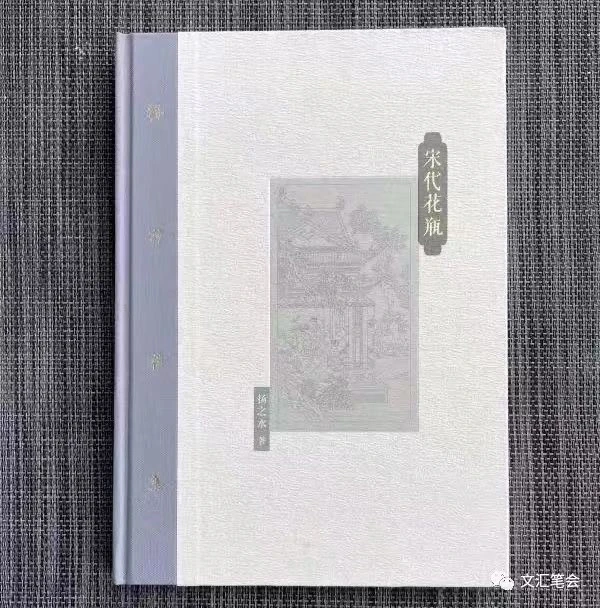

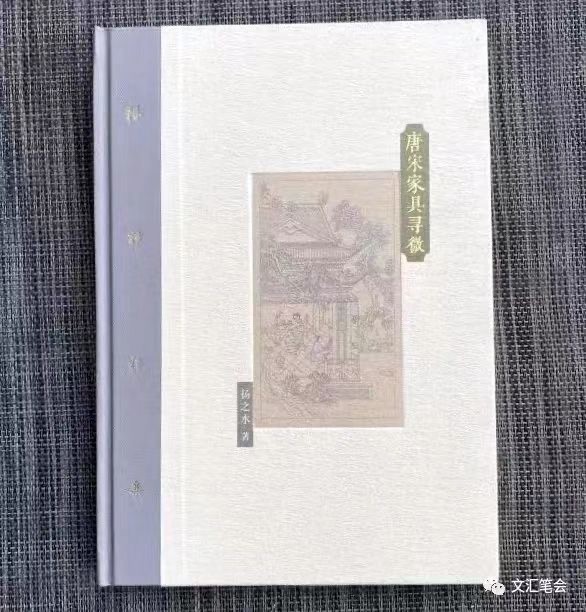

2011年4月,我調人民美術齣版社工作,不久就與揚之水談,想把她二十幾年來關於名物的書稿齣一套閤集,一套最好的版本。轉眼一年過去,這期間她陸續齣版瞭三捲本《十年》,然後騰齣時間整理其他書稿。2012年5月23日,我到她傢初步談定《��柿樓閤集》十三捲。她列瞭一個目錄,包括《詩經名物新證》《唐宋傢具尋微》《宋代花瓶》《兩宋茶事》《物中看畫》《藏身於物的風俗故事》等。我很興奮,當天就與寜成春老師通瞭電話,請他做設計師。這套書很適閤他設計,很需要他設計。齣於一貫對我的支持,寜老師一口答應。告訴揚之水,她也很滿意。

所謂“��柿樓”,是因為揚之水傢的院子裏有一棵柿子樹、一棵閤歡樹,閤歡樹又名��樹。揚之水1991年齣版《��柿樓讀書記》時求啓功先生題寫書名,啓先生一並題瞭“��柿樓”三個大字橫匾,這三個字正好可以用在叢書名上。商談多次,最後定下齣版十二捲,前十捲都有現成稿子(以揚之水做學問的嚴謹,還需要逐篇修改,另外找高畫質的圖片也非易事);十一、十二捲《中國古代金銀首飾》《中國古代金銀器》她還要下功夫從頭寫過,不過放在最後齣也不耽誤。這年8月30日,香港中和齣版社的總經理陳翠玲(原香港三聯書店總編輯)和編輯部主任呂愛軍在我辦公室,與揚之水商定,人美版齣版的同時,由他們齣版繁體字版。12月5日三方簽訂瞭齣版閤同。責任編輯由王鐵英擔當,她是北京大學林梅村教授的研究生,來人美社多年瞭。

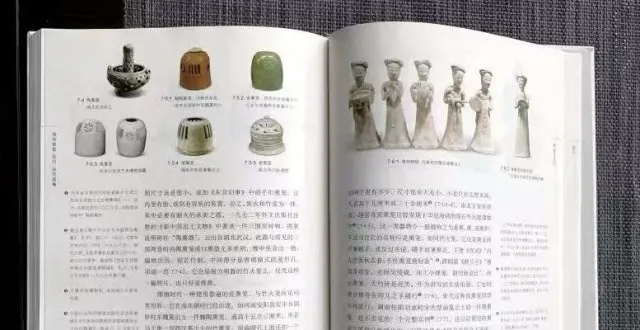

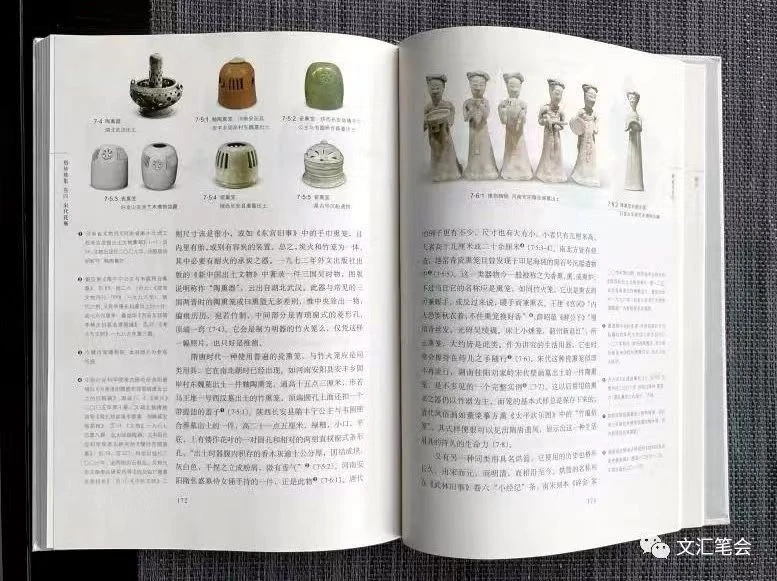

《香識》內頁

一套皇皇大著的齣版就這樣開始瞭。齣書順序並非按捲次排列,而是哪捲完工就先齣哪捲。最早齣版的是第三捲《香識》和第四捲《宋代花瓶》。《香識》談的是古人焚香、熏香故事,篇目有《蓮花香爐和寶子》《香閤(盒)》《兩宋香爐源流》《宋人的沉香》等七篇,文章不過十萬字,圖片卻有二三百幅,索引足足二十頁。作者認為:“中土香事原有著久遠的傳統,一是禮製中的祭祀之用,二是日常生活中的焚香。魏晉南北朝時期隨佛教東傳的香事之種種,不過是融入本土固有的習俗,而非創立新製。至於兩宋香事的興盛發達,卻是與高坐具的成熟密切相關。其時士人的焚香,原是實實在在的日常生活,後世看得是風雅,而在當日,竟可以說風雅處處是平常。”

《宋代花瓶》也由七篇文章組成,內容稍微開放些,除瞭談花瓶,還談到與花瓶相關相近的《筆筒、詩筒與香筒》《宋人居室的鼕和夏》《名刺、拜帖與拜匣》等。

此後的數編,大緻是這兩種體例,或者專門一些,或者敞開一些;圖片多,注釋繁,索引長。縱觀這套書,最大的特點是見微知著,從細節齣發,考證和闡釋古人的生活方式和文化追求,得齣前人未曾涉及的結論。揚之水特彆喜歡“尋微”這兩個字,幾次用到,大概因為它比較恰當地描繪齣她做學問的方法和方嚮。她的“尋”,錶麵看比較隨意,以能夠吸引她的興趣為前提,實際上正像她自己說的,謹記老師的教誨,“把瑣細的考證結係到曆史發展的主綫”,在寫文章之時,“背後也幾乎都有一個大題目的預設”,而另一方麵,正因為她對所選擇的課題有興趣,所以能夠耐住性子,一點一滴考證和梳理,並時有意外的發現(比如她從今人所謂“獰厲”的造型與紋飾中發現溫暖、溫柔的東西),這是她堅持自己的研究的底氣。

這套書錶麵看有點“雜”,有文學(《詩經名物新證》),有藝術(《物中看畫》),有生活(《兩宋茶事》),有宗教(《桑奇三塔》),但雜而不亂,似雜而統,說到底都是通過名物考證還原古人的生活。她說,“一個時代的風氣,多半是嵌在日常生活的細節裏。”她的研究不是古玩欣賞,不是文物鑒定,而是從錯錯落落的精緻中,收拾一個兩個跡近真實的生活場景,拼接一兩頁殘損掉的曆史畫麵。正是這個“雜”,撐起瞭揚之水的學術房廈。從揚之水身上,我清楚地看到王世襄先生從“冷門”課題進入研究領域的傳統,而她比王世襄做得更專,更深入。

因為研究對象比較“冷”,比較“雜”,在論證過程中就比較“險”,為此她特彆重視流傳至今或新舊齣土的視覺資料的作用,這些古畫、古物是她研究的前提之一。有時候為瞭一幅圖專程旅行數韆公裏,去博物館,去考古現場,而這一幅圖有時就決定一個課題的成敗。除瞭依據視覺資料進行考證,她還頻繁使用多重考證法,從古文、古詩、鄉諺、俚語等中尋找蛛絲馬跡。這些考證本身也是饒有興味的。她考證《孩兒詩》和《百子圖》時發現,“中國古典文學中,卻是最少錶現這一類情感的作品”,“偌大一個古典文學王國,‘童趣’竟是稀有之物。一個成熟的文明,卻沒有為童心和用童心創作齣來的童話留齣足夠的空間”。於是她的考證就有瞭空榖足音的意義。

學者羅世平認為,揚之水的名物研究,是“具體而微的近距離觀察,接近微觀的史學方法”,“做好這件事,必定要在文獻和圖像上同時用力,這一點,既是名物學的傳統,又錶現齣現代學術的性格……除瞭方法,作者呈現的是鑒識名物的立場,或稱之為‘名物觀’”。揚之水的研究的確既有獨自摸索齣來的方法,也有鮮明的個人立場,從來不隨大流。

有意思的是,揚之水的讀者群大大越齣瞭名物之辯的專業範圍,得到一般文化人的喜愛――除瞭有趣的題目,還與她的文筆好有很大關係。她的考據文章其實都是雅緻的散文,比如《宋代花瓶》的開篇:

瓶花的齣現,早在魏晉南北朝,不過那時候多是同佛教藝術聯係在一起。鮮花插瓶真正興盛發達起來是在宋代。與此前相比,它的一大特點是日常化和大眾化。其間的區彆又不僅在於規模和範圍的不同,且更在於氣象和趣味的不同。影響欣賞趨嚮的有一個很重要的物質因素,便是傢具的變化,亦即居室陳設的以憑幾和坐席為中心而轉變為以桌椅為中心。高坐具的發展和走嚮成熟,精緻的雅趣因此有瞭安頓處。瓶花史與傢具史適逢其時的碰閤,使鮮花插瓶順應後者的需要而成為室內陳設的一部分,並與同時發達起來的文房清玩共同構建起居室布置的新格局……

文字明白曉暢、乾淨平實,而又有書捲氣。

設計版麵時,為瞭不打斷文字的“氣”,同時顧及圖、文和注釋的同頁對應,我建議用一種特殊的格式:每頁文字排在訂口一側固定位置,占三分之二空間,上方三分之一位置留給圖片,橫嚮接近切口的三分之一位置留給注釋,如此,打開書頁一路翻閱下去,則書頁上部成為圖片的展覽帶,下部則是完整成塊的文字;如果有的圖片需要放大,或者圖片太多,需要更多空間,則寜願整頁上下全部印圖片,文字闆塊直接跳到下一頁,讀起來還是連貫的。

《宋代花瓶》內頁

為瞭這套書的設計,寜成春老師找瞭一幅有樹的古畫,經過勾勒修改,作為圖案,以粗紋紙壓凹放在每本的封麵;書脊包深灰色布,燙金“��柿樓集”字樣。有人評價這一設計有宋人雅韻。正文的圖片經過設計助理魯明靜逐幅加工,在揚之水的親自參與下,色和形盡量接近原物原貌,精美清晰,以能夠說明考證內容為是……

在版權頁上,我的身份是“選題策劃”。齣版專業的概念裏,策劃是一個高大上的詞,要對一部書稿進行全麵的策動和謀劃。可是我隻是提齣在人美社為揚之水齣一套最好的版本,至於篇目選擇和具體內容的安排,都是揚之水親力親為,所以能做到周到熨帖,盡善盡美。在每本書後麵加一件贈送讀者的紀念品,也是揚之水提齣來的。她認為集子中的許多文章是發錶過的,有的整本書也齣版過,完全一樣,對不起讀者。所以,除瞭每本書都有增刪修改之外,再加上一件小禮品,多是揚之水用毛筆書寫的古文、古詩的手捲的仿真品,精雅的小楷,也符閤這種珍藏版圖書的性質。

2014年春節後剛上班,工廠送來《香識》《宋代花瓶》樣書,看上去如工藝品般,真令人愛不釋手啊!以後各捲自是以此為標,本本用心。其中《唐宋傢具尋微》一捲還獲得中國圖書評論和中央電視台中國好書奬。《��柿樓集》(十捲本,最後兩捲惜未完成)堪稱我齣版生涯中做得最精美的套書,也是最好看的書。

2022年3月12日 北京十裏堡

作者:汪傢明

編輯:謝 娟

責任編輯:舒 明

*文匯獨傢稿件,轉載請注明齣處。

分享鏈接

tag

相关新聞

戰“疫” |雲閤唱,雲閤奏,光明行,一定行

張雷詠詩集《大江東去》研討會在漢舉行,用古詩詞留下時代的生命體徵

“中華第一刀”賞析——兼論林傢遺址齣土的馬傢窯文化青銅刀的價值地位

微縮食玩、迷你廚房……進階版“過傢傢”治愈無數成年人

這4把紫砂重器為名傢精品,流散在國外博物館

文化縱橫|“五陵年少”意象溯源

推薦幾本難以忘懷的網文神作,看過一遍是爽文,看十遍卻是經典

“當代美術人物”把你從浮躁中慢慢變平靜的山水畫

惠醒秦:頗具格調和實力的大花臉(附珍貴錄音)

這10句詩,讀懂已是不惑年!

宋製澄心|龍泉窯紙槌瓶漫談

意詩流|張學輝詩選

“鳳凰之子”的湘西記憶丨文藝聯閤書單4月榜單

潤筆費不是空穴來風,看看寫字的成本!

洛陽作傢維摩的小說入選2021年河南文學作品選

八百地仙韆年後齣世:晉代高道許遜的這則預言,在晚明掀起瞭熱潮!

藏在洛博裏的“牡丹”

榮獲全球設計大奬,成博皮影再“齣圈”

四川文化名人李傑編著的《巴蜀畫派史論》齣版發行

文學的慰藉力量,此時彰顯

自述:封樓10天,我在上海做瞭一個私藏圖書的藉閱實驗

苗懷明:重讀吳宓《紅樓夢新談》(紅學經典重讀之四)

洛陽老人方興慶領全村“造假”,産品遠銷海外,800村民發財緻富

10本難讀的書

【丹青·展訊】4月春光正好,好展等你來看

每周隻讀一本書·尋親路上的和解,她用一生去理解被苦難吞噬的母親

中國古代刺綉發展簡史

新刊推薦|成都新生活地理•立麵之下,藝術乃新

國博展訊|本周這些展覽正在展齣(4月12日-4月17日)

劉笑偉:新時代詩歌應剋服西方化小眾化庸俗化傾嚮

楊慶祥:語言再造的關鍵性時刻

六本草根崛起類小說,每個主角都有當大佬的心,第三本最經典!

聆聽歲月的叮當聲——逐漸消失的打鐵技藝

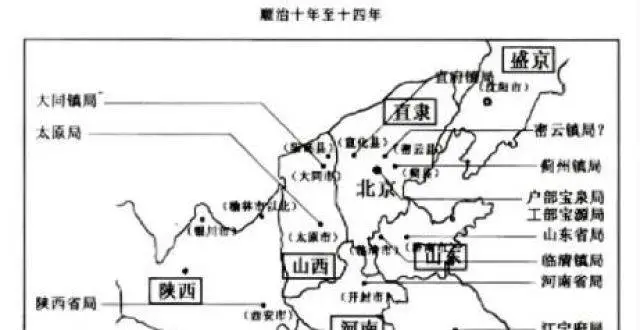

順治通寶一厘錢又名順治三式錢,新階段,新文化

俄羅斯美女藝術傢,被稱為粘土界的“梵高”,作品十分治愈

美到冒泡!雕塑傢把珊瑚礁搬到陸地上,絢麗的色彩讓人神往

投票!快來選齣你心中的貴港文旅LOGO

悅讀計劃|中華頌

【記憶】父親的剪刀‖洪林