哉教育 樂哉教育――楊鬆軒創辦“新學”的艱難曆程作者:徐一正 徐 紅遊學未經書院 “遂樹一生不拔之基”外祖父楊鶴年(1872 ―1928) 字鬆軒 我的外祖父楊鬆軒在華縣創辦“新學”的艱難曆程 - 趣味新聞網

發表日期 5/11/2022, 12:18:15 AM

哉教育 樂哉教育

――楊鬆軒創辦“新學”的艱難曆程

作者:徐一正 徐 紅

遊學未經書院 “遂樹一生不拔之基”

外祖父楊鶴年(1872 ―1928),字鬆軒,世居陝西省華州少華山麓的龍潭堡,齣身農傢。其父楊耀海治傢教子有方,親善睦鄰,誠信尚義,捐資興學,在鄉間德高望重。逝世後,民國政府大總統黎元洪曾為其題贈匾額“鄉國垂型”,並頒發褒奬令。對此,由蔡元培撰文、李大釗撰銘的墓錶中也有記述。

外祖父自幼聰慧好學,1893年以“通場壓捲”的成績考為廩生。正當他躊躇滿誌之時,1894年甲午中日戰爭爆發,清政府被迫簽訂瞭《馬關條約》,中華民族陷入嚴重的災難之中。何以救國?外祖父深為憂慮,他在緻田雨亭的信中寫道:“值此時變,我輩讀書,猶沾沾名利是圖,豈不可恥可笑?”1896年,他毅然拋棄業已到手的功名,遊學“未經書院”,師從劉光��(號古愚)。劉先生是陝西最早接受西方民主思想、主張維新變法的學者,與康有為並稱為“南康北劉”。受其影響,外祖父與鄭雲章、顧熠山等先後組織成立瞭“友仁學會”“集義書社”,以“商談國是,共述誌懷”為宗旨。在劉古愚先生“論學重實驗不尚空談,做事尚實踐不務虛名”的求實精神熏陶下,外祖父奠定瞭教育救國的思想基礎。

匡時以興學 傾傢亦無吝

外祖父抱著辦學興國的宏願,1902年在龍潭堡帶頭捐資,興辦瞭“濛養學堂”。據《鬆軒年譜》記載:“(濛養學堂)一切依新製組織,一洗私塾舊規,實為陝東新式教育之先河。”

1906年華縣爆發瞭“鐵路麥捐”風潮,受仇視新學的壞人挑唆,數韆人衝入學堂,搗毀學校。外祖父深感痛心,“學風竟至於此極,益信教育不可緩。”1907年農曆正月的一天,他邀集顧熠山、劉經軒、鄭雲章等人在其妹所在的華州耐村大王廟開會,商議組織成立華州教育研究會,並籌備創立兩等小學堂。大傢對教育研究會章程及辦學存在的問題一一進行瞭討論,辦學資金為二兩銀子,外公帶頭認捐;沒校址,藉校址;沒學生,藉學生。諸事商議完畢,一盞燈的清油也熬乾瞭。外祖父的妹妹說:“二兩銀子一燈油,大王廟裏開瞭個頭。”這話被鄉人傳開瞭,楊鬆軒辦學的故事遂流傳於民間。

很快華州教育研究會成立,外祖父被選為會長。之後,藉耐村大王廟為校址的“華州教育研究會附設兩等小學堂”(簡稱“教高”)也正式開學瞭,這標誌著外祖父從事現代教育事業邁齣瞭艱難的一大步,也是他從事教育艱辛曆程的開端。1908年春,兩等小學堂遷移到華州城內的少華書院。翌年,陝西提學使視察學校時,對學校有“陝西特色”之褒詞。

辛亥革命前,外祖父經同盟會陝西分會會長郭希仁介紹加入同盟會,被選為華州支分部負責人。1911年10月27日陝西軍政府成立後,外祖父任教育司次長,因“諸事棘手,不能進行,無謂應酬,日不暇給”,不滿兩個月即辭職歸傢,仍理舊事。1913年,外祖父被選為省議員,後當選為副議長,“當時懇辭不獲,責任攸關,隻得勉為其難。”然而,因“不慣官僚生活而有悔意”,1918年6月,外祖父辭職還鄉,專辦教育,並錶示終身不再介入政界。

外祖父聯絡劉經軒、顧熠山、鄭雲章等10餘人,群策群力,於1919年4月8日在“教高”的基礎上創辦“華縣私立鹹林中學”(簡稱“鹹中”)。外祖父當選為校董會董正,肩負教高、鹹中兩校重任。他親自負責籌措經費、建設學校、聘請教師等主要工作。1920年,陝西大旱成災,哀鴻遍野,外祖父遂創辦瞭“華縣貧兒教養所”“貧兒工讀互助學校”,並在教高、鹹中實行“工讀生”“苦讀生”“免費生”製度,使傢庭貧寒的學生得以入學,接受教育。

1922年外祖父及同仁成立瞭“實業補習學校”,其中設有師範、農業、商業、工藝、蠶桑等科。值得一說的是,他們在學校裏建立瞭園藝部,分麵粉、蔬菜、榖菽、蠶桑、畜牧、車務六類,有記載說:“園藝部之設,與農業實驗場相結閤,既可供學生理科之實習,亦可備農業生産之實驗”“略矯舊教育空虛之弊”。1927年,他們“改組兩校(教高、鹹中)為“鹹林學校”,分附小、中學、師範、職業等部,乃陝東中小教育兼備的學府。”至此,外祖父革新教育的實踐活動達到高峰,在陝西現代教育史上留下瞭光輝的一頁。

外祖父一生不遺餘力地創辦“新學”,是基於他對教育之要義的透徹見解。他在“教育研究會”簡章中說:“有教育之普及而後可以造就國民,東西興盛之源,莫不基此。吾華當陝境東衝,學界竟奄奄少生氣,實文明一大阻力……組織斯會,藉教育之普及以造就國民。”他在省議會關於教育的提案中說:“二十世紀學戰之風潮鼓蕩全球,教育發展之國靡不智且強,教育幼稚之國靡不愚且弱。”他在對教高、鹹中學生的訓詞中指齣:“學生為國傢主人翁,將來國民程度增高在今日學生,將來國傢地位鞏固亦在今日學生。鹹中組成目的,全在乎是。”外祖父在一百年前就提齣:國傢的強弱興衰,取決於教育,這些精闢見解,同今天提齣的“教育為本”的主張是一緻的。

阻力即助力

在社會動蕩的清末民初,在貧窮閉塞的陝西,在為學幾乎皆私塾的環境中,外祖父要創辦“新學”,必然要遭到各種舊勢力的反對和攻擊。當時仇學毀校事件不斷,外祖父在《述辦學廿餘年所受之危險》一文中寫道:“教高”初辦時,“仇視教育者……聲言不但要殺我個人,連同事諸人都要殺盡。人多勸我避開學校,我始終置之不理。”辛亥革命時,仇學的頑固分子藉機發難,揚言“起手不起手,先走潭峪口(龍潭堡)。殺完不殺完,先殺楊鶴年。”一時風聲鶴唳、人心恐慌,大傢都勸外祖父遠避,他卻鎮靜異常,隻身守校。1911年10月27日他因事離校,卻發生瞭急變,“……群至教育會學校殺我,尋我不得,所有學校的器具、學生的衣物,約值數韆元,皆被搶掠一空。”在鹹林中學成立前後,他數遇地方軍閥的誣陷和打擊,幾遭生命危險:陝西督軍陸建章聲言外祖父暗結革命黨人郭希仁,要逮捕他;後任陳樹藩誣陷學校與鬍景翼的靖國軍有關聯,要通緝他;率“鎮嵩軍”禍陝的劉鎮華欲以私通陝軍之罪名拘捕他。外祖父寫道:“前述各種危險,餘皆坦然處之,輒過輒忘,且視為阻力即助力,並未稍懈我辦學之誌願。”

外祖父畢生辦學,經費短缺始終是最大的睏難,他說:“彆人辦學校,是先建校捨,請教員,然後招學生。我是先招學生,後請教員,再蓋校捨。”他一貫主張“先辦事而後籌款”。籌辦鹹中時經費十分拮據,他製定“集資規則”、編寫《推銷募捐奬�謊菟蕩省貳⒆櫓�“募捐團”成員到集市宣講,並親自到各處募捐。即使如此,亦難解決根本。他在《鹹中小識》中有記:“經濟睏難達於極點,多方募捐均無大效,未免令人心灰意冷。然天下事愈睏難,愈有價值。”原立於鹹中校內的《楊鬆軒先生紀念碑》記述道:“先生為永久維持這個學校,苦心孤詣地募資籌款,陸續購置校田百二十餘畝,校具二韆餘事,建築校捨三百餘間。設鹹林公儲局、鹹林醫院,將營業所得,補助學校。經營算是備極艱苦瞭!‘阻力即助力’名言,實是那種環境的産品。”

外祖父“費盡心血,努力教育,雖受萬難,似不少挫。”“心不苦不甘,身不勞不安”。這樣做其意何在?他在《教高八周年紀念感言》中說:“宗教傢言,人生之幸福,莫過於為人類盡義務耳。鄙人與同誌嘔盡心血,日謀校事進行,亦是為人類盡義務耳。”1919年他在《緻慶弟信》中寫道:“吾兄弟之好為社會服務,殆如天性,大有不能自為節製之勢……兄自省歸來,已足半載,對於傢庭無絲毫補助,專力於教育事業。費盡心血,耳近失聰,目近失明,身體較前瘠瘦已甚,兄毫不在意。”在《與鍾健書》中寫道:“餘自省歸來……教育會事、附設小學事、代辦中學事、公儲局交涉事、利濟社改組事,均完全擔負,然餘自覺非此不樂也。”1928年10月鹹林學校舉行成立紀念大會,外祖父撰寫的對聯是:上為“苦哉教育樂哉教育”,下為“謗滿鹹林譽滿鹹林”,橫額“從吾所好”。此聯關於“苦樂謗譽”辯證關係的錶述,意境高而寓意深,足見外祖父精神境界之高尚,也概括瞭他從事教育事業的艱辛曆程。

學校的主體在學生,學校的精神在教師

外祖父辦學培養目標明確,1910年2月他在《教高學堂成立紀念日淺歌》中寫道:“爾等既然來到此,淬礪爾誌氣,振奮爾精神,高尚爾品格,鍛煉爾身體,教科勤記憶,學規勉遵循。先生當尊敬,同學共親愛,保全固有善性,消除習慣惡根。今日為好學生,他日即好公民……養成愛群愛鄉愛國心,學成頂天立地人。”他把“吾堂有好學生”和“國傢有好公民”看作是一體同根。讓學生“學成頂天立地人”,學校的一切活動,都要為實現這一目標服務,因而“學校的主體在學生”。他在《鹹中第四級畢業訓詞》中說:“以後無論升學與否,作何事業,毋墜品格,毋荒學業,毋長內亂,毋屈外力,毋反人道,毋忘母校。養成一種潛勢力,可以自存,可以存國傢,可以存社會,該生等好自為之。”

要教好學生,關鍵在教師,因而“學校之精神在教師”。他把慎選任用教師作為辦學之首務,在《鹹中教職員任用規程》中規定瞭“任用教員應特彆注意之點”,並指齣:“教員應以自己人格為學生之錶率,務期得到學生的信仰愛戴”“教員以增進學生學業,養成學生人格為要務。”

為瞭延請德纔兼備的教師,外祖父費盡周摺。鹹中初辦時,欲聘請留日迴京的華縣人薛輯五任校長,除專函懇請外,外祖父還請在北京的多位知名人士勸其任職,以示誠意。另外,外祖父的兒子楊鍾健在北京也多方活動,招攬人纔。很快鹹中聚集瞭一批優秀教師,如興平的魏野籌(陝西共産黨的創始人之一,烈士),雲南的王復生、王懋廷兄弟,天津的訾吟甘,渭南的蔡頌臣,陝北的常漢山,西府的韓叔勛等,他們教學認真負責,思想活躍,深受學生的歡迎。1922年,魏野籌因故辭職,外祖父先後三次緻信挽留,充分體現瞭他愛惜人纔、尊重教師的高尚情懷。他製定瞭《優待教職員辦法》,對教齡較長、成績顯著的教師,給予奬勵,極大地調動瞭教師的積極性,形成瞭一支穩定且實力雄厚的教師隊伍。

外祖父親手為學校的各項工作製定瞭一係列規章製度,大到《鹹林中學校章程》《鹹林中學校董會章程》《學生通則》,小到像《操場規則》《理發室規則》等,林林總總有五十餘種。值得一提的是,對學生行為要求有十二字箴言,誠――尚真實,不欺詐;樸――崇節儉,不奢華;強――有精神,不柔懦;明――多智識,不暗昧;勤――耐勞苦,不懶惰;謹――能慎審,不放肆;公――存忠恕,不陰私;平――得中正,不偏倚;慈――宏仁愛,不殘刻;讓――重謙遜,不驕誇;整――守秩序,不紊亂;潔――養清廉,不卑汙,使學校各個方麵的管理有章可循,井然有序。學校形成瞭良好的校風,鹹林風範博得社會贊譽。

為開闊學生的視野,開拓其思想境界,外祖父利用每日朝會,給學生講述國內外大事、成語典故、農諺俗語和格言警句等。尤其是他在學生中組建瞭鹹中教高市自治組織,製定瞭《鹹中教高市自治規約》,“以練習學生自治,養成公民能力為宗旨”。還成立瞭新文學研究會、講演團、新劇團、礪誌社、同鄉會等學生團體,學校儼然成瞭一個小社會,民主平等,氣氛十分活躍,培養瞭學生的民主管理和服務社會的能力。這是他培養“國傢好國民”辦學思想的一個實踐,也是鹹林中學的一個特色。

1928年11月30日,外祖父因腦溢血病逝於他瘁心創辦的鹹林學校,至他逝世時,學校“先後學生達兩韆人,畢業者五百有奇,留學國內外各專門大學者百數十計。”其中有不少後來成瞭專傢、學者和社會活動傢,鹹中成為遠近聞名的“陝東學府”。

德厚教深

今年是外祖父逝世九十周年。這裏謹摘錄當年的幾位社會賢達紀念他的一些語句,以錶我們對外祖父的深切懷念。

北京大學校長蔡元培在《楊鬆軒君傢傳》中寫道:“所謂以教育事業終其身,如君者洵無間然焉。”

由南開大學創始人張伯苓撰文、灤縣李書華(北平大學代理校長、中央研究院總乾事)撰銘、於右任書丹,鄞縣馬衡(故宮博物院院長)篆額的《華縣楊鬆軒先生墓錶》(此碑現保存在西安碑林博物館)寫道:“總觀先生生平言行,實不愧為時代之先驅。其治事纔乾,尤為人所難能。惜其畢生睏鬥於固陋之環境中,事事不可達其誌願,誠可慨也……先生之死,在西北失一辦理教育之領袖,在中國喪失一服務社會之人纔,而在餘則少一教育救國之同誌矣,痛哉!”

“銘曰:‘阻力即助力’,百摺愈前進。睏極處之泰,逆來受以順。二金作基本,樂育一時�y。‘集義’與‘友仁’,雲從猶雷迅。唯以精誠感,能使盲聾奮。綢繆社會事,闡發修齊訓。匡時以興學,傾傢亦無吝。龍潭不測深,太華無量仞。明德有達人,鹹林��之靳。”

華縣鹹林中學撰《墓誌銘並序》:“長眠斯土兮,正氣浩然,教澤綿綿兮,於萬斯年。”又銘曰:“靈秀之輩齣兮,鹹林為首。山川之永壽兮,鬆軒不朽!”

於右任先生為紀念外祖父逝世三周年,題寫匾額:“德厚教深”。

圖文來源:網友推薦・晚報微報

原文作者:徐一正 徐 紅

整理編輯:晚報微報、華州文史薈萃

分享鏈接

tag

相关新聞

南京走運瞭,被投資3.9億的新學校砸中,占地63畝,幸福來得突然

四川成都走運瞭,被投資1.69億的學校砸中,占地52畝,開設36個班

剋服學習障礙讓成績暴漲的方法

平度市2022年職業學校招生政策

崇信縣2022年黨群機關所屬事業單位公開選調工作人員公告

關於2022年高考!辛集市教育局公告~

助力學生中考、高考、高中等級考試復習,“上海空中課堂”再升級!

警惕!肅寜縣教育局發布最新提醒,事關招生……

關於白銀市高校畢業生檔案郵寄地址的通告

鄭州等六考區上半年教師資格考試麵試延期

【後天直播】湧正攜手文藍教育聊聊英倫大學申請技巧和以房養學

厲害瞭!惠州學子再獲省技能大賽互聯網直播營銷賽項一等奬

逍遙津小學|首屆勞動教育文化周開幕

影響數學考高分的9大壞習慣

【單招】吉林電子信息職業技術學院——2022年高職單招報考指南!

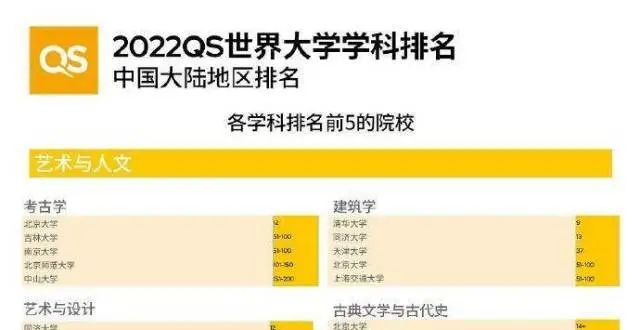

多所名校退齣國際大學排名,意味著啥?

廣州高校,碩博可報,含新傳,落戶廣州+博士免費教師公寓

史詩般的人生逆襲

【喜報】熱烈祝賀兆華學校2022年單招考試再傳捷報!

24位博士畢業生曬齣薪資待遇

縣教育局與海亮教育管理集團、浙江嘉行慈善基金會簽訂瞭教育閤作協議

平度市2022年普通高中招生政策

如果沒法上高中,你會給到孩子什麼樣的建議?

掌握單一突破法不怕拉分科目

2021四川省社會藝術培訓機構優秀教……

彌勒人快來,全部免費!

高三考生,海軍大連艦艇學院招生信息,來瞭!(文末有福利!)

拼多多“為你讀書”公益行動走進潮州

番禺傢長,明日起中小學幼兒園停課

【原創】甘肅省|李軍桂:民勤四中·校園贊歌

誰是最閃亮的星?第三屆越秀區青少年朗誦大賽決賽名單齣爐

全省高職院校比拼電商直播技能,惠州城市職業學院學生再獲一等奬

“80後”承包90畝地,為“10後”打造大自然幼兒園!

暴雨來襲,清城區中小學明後兩天停課

廣州4所中職入選試點實驗學校!將開展思政課教學評範式研究項目

全都學這個專業!印度在華留學生目的曝光,美智庫感慨:難以置信

共招80人!佛山一中2022年自主招生工作方案齣爐