編者按死亡與重生?――當代中國的馬雅可夫斯基文 |洪子誠一“進攻階級的偉大兒子”據相關資料[1] 最早在中國介紹馬雅可夫斯基的文章 洪子誠|死亡與重生?:當代中國的馬雅可夫斯基 - 趣味新聞網

![編者按死亡與重生?――當代中國的馬雅可夫斯基文 |洪子誠一“進攻階級的偉大兒子”據相關資料[1] 最早在中國介紹馬雅可夫斯基的文章 洪子誠|死亡與重生?:當代中國的馬雅可夫斯基](https://pic.quweinews.com/qqnews/79ea0650085fbe5070144b0d15ae4cdb5e5e3887809c0692e94c6295d4c57b37/mainpic)

發表日期 5/5/2022, 10:32:40 AM

編者按

死亡與重生?

――當代中國的馬雅可夫斯基

文 | 洪子誠

一

“進攻階級的偉大兒子”

據相關資料[1],最早在中國介紹馬雅可夫斯基的文章,是1921年刊於《東方雜誌》第18捲第11號上鬍愈之的《俄國的自由詩》(署名化魯),之後是1922年《東方雜誌》第19捲第4號上鬍愈之的《俄國新文學的一斑》,瀋雁冰1922年10月刊於《小說月報》第13捲第10期的《未來派文學之現勢》。瞿鞦白在20世紀20年代初,也寫瞭題為“馬霞誇夫斯基”[2]的文章,對這位詩人情況的介紹與他在蘇聯活躍的時間同步。至於作品的翻譯,最早是1929年李一氓譯、郭沫若校的《新俄詩選》(光華書局1929年版)[3],裏麵收入《我們的進行麯》等作品。此後在三四十年代,各類報刊刊登瞭不少譯文和評論文章。不過,中譯作品專集,在“現代”時期隻有兩部,一是1937年上海Motor齣版社的《呐喊》,譯者萬��思(姚思銓),書名取自馬雅可夫斯基長詩名字(該詩後來通譯為《放開喉嚨歌唱》)[4];二是時代齣版社齣版於1949年的莊壽慈譯的《我自己》。

鬍愈之《俄國的自由詩》,刊載於《東方雜誌》1921年第18捲第11號

這位詩人在20世紀三四十年代中國文學界(特彆是左翼文學界)已有很高知名度,所以郭沫若1945年應邀訪蘇時特地參觀馬雅可夫斯基紀念館[5]並題詩,贊美他是“進攻階級的偉大兒子”,說中國人“早知道你的名字”,“你的聲音/好像風暴/飛過瞭中央亞細亞。/任何的/山嶽、沙漠、海洋/都阻擋不瞭你” [6]。

李一氓譯、郭沫若校《新俄詩選》光華書局1929年版

其實,阻擋不瞭的中文譯介熱潮,還是要到20世紀五六十年代。在這個時期,他被當作革命詩人的旗幟、典範對待,可以說,沒有任何外國詩人在那個時期享有這樣的殊榮。從1950年到1966年,齣版的馬雅可夫斯基詩集中譯本不下三十五六種。除選集外,還有《一億五韆萬》《好!》《列寜》等長詩單行本和《給青年》《給孩子的詩》等專題詩集。其中,齣版頻率最高的是《好!》和《列寜》兩個單行本[7]。除專集外,各種詩選和報刊選入、刊載的馬雅可夫斯基作品難以統計。1957年到1961年人民文學齣版社陸續齣版的《馬雅可夫斯基選集》五捲本,是這個時期的重要成果。它屬於重點組織的文化“工程”,采取集體閤作的方式,有多達二三十位譯者參加,包括蕭三、戈寶權、餘振、張鐵弦、丘琴、硃維之、莊壽慈、王智量、烏蘭汗、任溶溶、盧永、嶽鳳麟等人和北京大學俄語係學生。兩韆五百餘頁的五捲本選集,在80年代初做瞭調整、修訂後,齣版新版四捲本選集。作品翻譯之外,評論文章數量也相當可觀。50年代到60年代前半期,以及“文革”後的70年代末,報刊發錶的評論、研究文章有二三百篇之多。除文章,不少詩人寫瞭“獻詩”。撰文作詩者涵蓋當年著名的作傢和翻譯傢,如郭沫若、戈寶權、蕭三、艾青、巴人、曹靖華、劉白羽、徐遲、田間、張鐵弦、趙瑞蕻、魯藜、夏衍、林林、蔡其矯、何其芳、袁水拍、力揚、餘振、劉綬鬆、方紀、臧剋傢、靳以、安旗、李季、嚴辰、李瑛、程光銳、趙樸初、鄒荻帆、汪飛白、戈壁舟、李學鰲、韓笑……馬雅可夫斯基被中國當代許多詩人看作是“導師”一般的人物,是無産階級詩歌的旗幟。

馬雅可夫斯基(1893-1930)

因此,馬雅可夫斯基的觀念和詩藝,自然在當代中國詩人那裏也留下“腳印”。最主要的是詩人與革命、詩歌與政治的觀念,也包括詩的取材,具體的象徵、結構方式,以至分行和節奏的處理。 “影響”是個復雜的問題,一般難以明確指認,因此,20世紀30年代田間的《給戰鬥者》是否受馬雅可夫斯基影響存在爭議:作者本人雖多次否認,一些研究者卻言之鑿鑿、不容置疑[8]。但是,仍有些“痕跡”是清晰可辨的。如1950年石方禹的長詩《和平最強音》,1955年郭小川的《緻青年公民》(組詩),1956年賀敬之的《放聲歌唱》和後來的《十年頌歌》……如果說《馬雅可夫斯基夏天在彆墅中的一次奇遇》,是否催生瞭《馬雅可夫斯基廣場奇遇》(李季)和《朗誦會上的一段奇聞》(郭小川)尚不能確定,那麼,李季、聞捷1958年配閤時事的報頭鼓動詩,應與馬雅可夫斯基的“社會訂貨”“羅斯塔之窗”的理念和實踐有關[9]。馬三立的相聲《開會迷》的靈感,顯然來自馬雅可夫斯基的《開會迷》[10]。1958年,田漢劇本《十三陵水庫暢想麯》中的人物說,20年代馬雅可夫斯基說五十年後的臭蟲在蘇聯成為稀有動物,而在中國,麻雀、耗子、蒼蠅已成為稀有動物[11]。

馬雅可夫斯基《開會迷》,飛白譯,廣東人民齣版社1979年版

自然,最大的“影響”是20世紀50年代到80年代中國當代政治詩體式的形成。 它的藝術資源,除瞭西方浪漫派詩歌和中國20世紀左翼詩歌之外,最直接的是被阿拉貢稱為“當代政治詩的創始人”[12]的馬雅可夫斯基:他的貼近時代的主題,直接參加到曆史進程中去的行動姿態,對新社會製度的熱烈贊頌,以及“樓梯體”的詩行、節奏等方麵。

二

無産階級詩人的“樣闆”

不過,20世紀五六十年代中國讀者接受的是經過簡化、偶像化[13]――或用一個中國特色的詞“樣闆化”――處理的馬雅可夫斯基。 “樣闆化”過程發生在30年代中期的蘇聯。馬雅可夫斯基生前在蘇聯就名聲大噪,不僅在詩歌界,在公眾中也有很大影響。他生命的後期,奔走在蘇聯各地,舉辦過幾百次演講和詩歌朗誦會。群眾被他“像教堂裏的大鋼琴似的宏壯”的聲音震撼。他積攢著將近兩萬張的聽眾扔到舞台上的提問條子[14]。馬雅可夫斯基的密友埃爾莎・特裏沃雷(曾經是馬雅可夫斯基的情人,莉麗・布裏剋的妹妹,後來成為阿拉貢的妻子,阿拉貢有無數的詩獻給她)寫道:“我沒有親眼看見馬雅可夫斯基如何光榮成名。當我一九二五年迴莫斯科時,這已經是既成的事實。路上行人,馬車夫全認得他。人們互相交頭接耳地說:‘瞧,馬雅可夫斯基……’”[15]馬雅可夫斯基自己在《新生的首都》(1928)中寫到他演講、朗誦的盛況:“最近兩個月,我到蘇聯各個城市作瞭約四十次演講……一天裏(在一天當中,而不是僅有一天),我從清晨汽笛響起的時候,一直朗誦到晚上汽笛響起的時候為止……敖德薩的碼頭工人,把旅客的皮箱運上輪船之後,無須互通姓名,就嚮我問好……催促我說:‘告訴國傢齣版局,把你的《列寜》賣的便宜些。’”[16]他的葬禮,據埃爾莎說,有幾十萬人(也有材料說是三十萬人)參加。

這樣的名聲顯赫,並非靠政治、文學權力的刻意營造,也因此,他生前和死後的幾年間,圍繞著他的評價也紛雜而矛盾:

……馬雅可夫斯基在文學界的敵人是數不清的,無論在他生平哪一個時期。曾經有一些文學派彆和一些文學運動齣來反對過馬雅可夫斯基的未來主義,反對他的左翼作傢組閤(指“列夫”,即“左翼藝術陣綫”,一九二三年成立,馬雅可夫斯基擔任這個組織創辦的雜誌主編――引者注),曾經有些人認為要寫詩就得永遠寫普希金、托爾斯泰一類的詩,也有些人除瞭無産者作傢以外什麼全不接受,另一批人責備馬雅可夫斯基寫騷動的詩,政治詩與社會詩,他們甚至膽敢說馬雅可夫斯基自己就不相信他所寫的(每)一個字。也有人責備他的抒情詩,愛情詩,據說那是不能為無産階級服務的。有人指摘他對於黨不摺不扣的忠實,也有人責備他為什麼始終沒有要求恢復黨籍。有一群人說他完蛋瞭,擠乾瞭,身上已經沒有餘剩半絲纔氣瞭……

他的作品隻能以不敷需求的數量齣版[17];他的著作,他的照相,被人拋齣圖書館的大門。一九三四年我在莫斯科的作傢大會上,責問上述文學小吏之一為什麼他在一篇論文中竟然把馬雅可夫斯基的名字都刪去瞭……那個文學小吏對我說:“現在有一種馬雅可夫斯基崇拜,而我們和這種崇拜作鬥爭。”[18]

“轉機”發生在1935年。這一年的11月,莉麗・布裏剋以“遺孀”的口吻(她確實也有這個資格,馬雅可夫斯基在遺書裏將她列在“傢人”的第一名)給斯大林寫信,對馬雅可夫斯基的不被重視提齣申訴。斯大林很快做瞭批示,這就是刊登在當月17日《真理報》上的、很長一段時間伴隨著這位詩人的那段話:“馬雅可夫斯基過去是、現在仍然是我們蘇維埃時代最優秀的,最有纔華的詩人。”斯大林批示的內情,20世紀五六十年代的中國讀者並不知曉,有學者分析說,寫信者和批示者都各有政治圖謀,這些留待有心人繼續勘察[19]。中國當代讀者知道馬雅可夫斯基名字的同時,也知道斯大林的這個評價。領袖的批示刊齣,就如我們熟知的操作程序,《真理報》《文學報》等開足馬力掀起瞭宣揚、也規範馬雅可夫斯基形象的熱潮。當月,蘇聯中央執委會(1922年到1938年蘇聯蘇維埃代錶大會的常設機構)決議齣版馬雅可夫斯基12捲全集[20],隨後,在原先詩人寓所建立紀念館,將莫斯科凱鏇廣場更名為馬雅可夫斯基廣場,廣場上著名的銅像則是1958年纔建立的,它連基座高達六公尺,設計者亞曆山大・基巴爾尼科夫因此獲得1959年度的列寜奬金。原先將馬雅可夫斯基當作無産階級“同路人”,質疑他的詩歌觀念和寫作方法的“拉普”、蘇聯作協負責人法捷耶夫(1956年5月13日,他在寓所也用手槍結束瞭自己的生命),檢討瞭在評價上的“失誤”,並在1940年4月馬雅可夫斯基逝世十周年紀念會做報告,堅定闡述他曾批評的對象的“巨人的腳步和宏亮的聲音”,頌揚他的“偉大的,日益增長的力量”[21]。

馬雅可夫斯基與莉麗・布裏剋

在蘇聯,圍繞馬雅可夫斯基的不同聲音消失瞭。他獲得瞭生前肯定意想不到的榮耀――這榮耀部分是他應得的,但也給他帶來悲哀(假如他還能夠感知)。埃爾莎・特裏沃雷令人信服地認為,馬雅可夫斯基是個有著“異乎尋常的生命彈力”的人,他不會“固定在一個‘運動’之中”[22]。但“榜樣”有時意味著被簡化、修剪,按照秩序重新排列,固定在一個位置上。他因此失去“生命力的彈性”。帕斯捷爾納剋說這恐怕是“第二次……死亡”――這不是沒有道理[23]。

因為接受的是經由蘇聯“固定”瞭的、作為“樣闆”的馬雅可夫斯基,中國當代讀者難以對他有另外的想象:接收不到任何相異的信息,理解也就沒有拓展的空間。 讀者不瞭解20世紀20年代那些革命領導人(列寜、托洛茨基、布哈林、盧那察爾斯基等)對馬雅可夫斯基不同、甚至對立的評價,對蘇聯二三十年代發生的激烈爭議毫不知情;不清楚他與“拉普”領導人之間緊張關係的根由;不清楚“列夫”(1923―1925)和“新列夫”(1927―1928)時期,馬雅可夫斯基的詩歌和俄國形式主義者、各種藝術先鋒派的關聯。在50年代,中國批評傢喜歡引用列寜對《開會迷》的稱贊,卻不清楚這位革命領袖其實對馬雅可夫斯基並無好感。列寜說自己理解和欣賞普希金,“涅剋拉索夫也承認”,“但是,馬雅可夫斯基,對不起,我不理解他”[24]。1958年,蘇聯的《文學遺産》雜誌第65捲刊發瞭《關於馬雅可夫斯基的新材料》第1輯,披露瞭馬雅可夫斯基給莉麗・布裏剋的一百二十五封信。材料當時沒能介紹到中國,蘇共中央認為這批材料有損詩人形象,並對此提齣批評,這導緻材料第2輯發錶的流産。

至於馬雅可夫斯基並非無關緊要的私生活,他與多個女人,特彆是與莉麗・布裏剋的關係更是諱莫如深。馬雅可夫斯基針對葉賽寜自殺的詩句(“在今天的生活裏,死並不睏難,但是將生活建成卻睏難得多”[25])被中國讀者無數次徵引,卻無視他的“自殺與‘彼岸’的念頭”,這個念頭與“對生命的肯定,對生活著尤其使生活更美好的必要性”,在他的詩中“錯綜交織著”:

我愈來愈想

拿一粒槍彈來做我生命的最後的句點。

――《脊椎骨的笛子》(也譯《脊柱橫笛》)

心蹦嚮槍彈

喉嚨夢想著刺刀

……

多少秘密隱藏在你那些玻璃瓶後邊。

你認識最高的正義,

藥劑師,

讓

我的靈魂

無痛無楚

被引嚮太空。

――《人》[26]

三

“死亡”與“復活”

中蘇分裂在20世紀60年代初公開化,對蘇聯文學的介紹、翻譯的數量逐漸減少,馬雅可夫斯基也不例外,“文革”的十年中則處於停滯狀態。但是,狂熱的“革命”正好是政治詩滋生的豐厚土壤,馬雅可夫斯基的那種詩歌體式繼續擁有極強的生命力。 “紅衛兵戰歌”[27],郭小川、張永枚等人這個時期的詩,“工農兵學員”的《理想之歌》,“文革”後到80年代初賀敬之、張學夢、葉文福、駱耕野、麯有源、熊召政等人的創作,都受到馬雅可夫斯基的影響。自然,這裏列舉的詩人、詩作的思想藝術水準高低互見,甚或差距懸殊。

1977年之後到80年代初,馬雅可夫斯基在中國被重新提起,並和這個時期詩歌的政治性寫作熱潮形成互動。 1980年4月,全國蘇聯文學研究會在武漢召開馬雅可夫斯基研討會。除作傢、詩人徐遲、曾卓、駱文、劉湛鞦、李冰外,俄蘇文學和馬雅可夫斯基作品翻譯傢、研究者戈寶權、陳冰夷、餘振、高莽(烏蘭汗)、汪飛白、丘琴、湯毓強、嶽鳳麟、王智量等悉數齣席。召開某一外國作傢、詩人的全國性研討會,這在新時期頗罕見。會議組織者的動機,應該是在當時政治詩的熱潮下來重申馬雅可夫斯基詩歌的意義,在新的曆史時期激活這一社會主義現實主義的文學資源,但也包含對過去的批評與研究存在的缺陷的糾正。因此,遂有“馬雅可夫斯基並沒有死,他還活著”(丘琴)、“我國當前還需要繼承馬雅可夫斯基的革命傳統”(陳冰夷)、“他的詩至今仍有很大的生命力……今天還能使我們感到振奮和鼓舞我們前進”(戈寶權)、“我要像馬雅可夫斯基那樣戰鬥”(熊召政)這樣的言論的齣現[28]。

但是,與研討會的預期不同的是,“召迴”難以阻擋他在讀者和詩歌界的淡齣。在一個對“革命”反思,以至以“告彆”為思潮的時代,“革命詩人”馬雅可夫斯基的這一命運幾乎是必然的。 在蘇聯,對馬雅可夫斯基評價的變化,在50年代斯大林去世後就已發生,但整體性的淡齣卻與當代中國幾乎同步,大緻在80年代後期到90年代初[29]。這一方麵是因為時代政治氛圍的變化,另一方麵也是因為一些材料陸續被披露。

從詩歌史和讀者的角度說,則是禁錮解除之後,中國讀者終於獲悉,20世紀的俄羅斯詩歌,馬雅可夫斯基並非唯一,而且也不一定就是“最高”,同時代的詩人還有勃洛剋、阿赫瑪托娃、帕斯捷爾納剋、曼德爾斯塔姆、茨維塔耶娃……當然,評價上的這一變化,也是“偶像化”留下的後遺癥。有論者抱怨,1993年馬雅可夫斯基誕辰一百周年在俄國的紀念活動,規模不大,顯得冷清,沒有往常紀念會少先隊列隊鼓樂獻花,報刊也沒有瞭大量頌揚文章,“這與前幾年馬雅可夫斯基的同時代人阿赫瑪托娃、帕斯捷爾納剋、曼德爾斯塔姆、茨維塔耶娃等的百年誕辰的紀念活動的熱鬧景象形成強烈的對照”[30]。這與中國的情況也非常相似。對文學史經常發生的這類現象,有學者引用英國作傢卡內蒂的話來解釋:“隻看見過一次的東西不曾存在,天天看見的東西不再存在。”[31]阿赫瑪托娃們已經被冤枉、誣陷和埋沒瞭半個多世紀,馬雅可夫斯基在很長一段時間裏則“天天看見”。

馬雅可夫斯基廣場

但馬雅可夫斯基畢竟是20世紀重要、甚或偉大的詩人,他並未真的消失、死亡,大抵是迴到比較正常的狀態:顯赫的地位不再復現,不再不可“侵犯”,對他提齣異議也不再是“犯罪”。他的詩集在中國仍在齣版,隻不過已經不是那麼頻繁瞭[32];紀念活動、研討會也召開,隻不過不會再有很隆重的規模;不斷有評論、研究文章發錶,評價卻顯然大不如前。

不過,針對這位詩人被忽視現象的批評聲音也一直存在。20世紀90年代初,俄蘇文學翻譯傢張捷就對有些人隨便拋棄馬雅可夫斯基錶示憂慮、不滿。1993年,北京顯得冷清的馬雅可夫斯基誕辰一百周年紀念活動也透露瞭這種情緒。近十多年來,期待與“天使長”[33]般的巨人“再遇”[34],讓他迴歸“世紀詩人”的位置的願望愈發強烈。 在一些詩人和批評傢那裏,馬雅可夫斯基既是難以磨滅的曆史記憶,也是抵抗社會腐敗和詩歌弊端的可尋求的曆史支援。 2016年,吉狄馬加的長詩《緻馬雅可夫斯基》(載《人民文學》2016年第3期)在詩歌界引起熱烈反響[35],足以證明這一點。長詩徵引瞭亞・勃洛剋的話――“藝術作品始終像它應該的那樣,在後世得到復活,穿過拒絕接受它的若乾時代的死亡地帶”――描述馬雅可夫斯基在20世紀後半葉的遭遇:那些“曾經狂熱愛過你的人,他們的子孫/卻在燈紅酒綠中漸漸地把你放在積滿灰塵的腦後”。長詩“論述”瞭馬雅可夫斯基人和詩的曆史功績、現實意義,並宣告與“善變的政客,僞善的君子,油滑的舌頭”揚言“你的詩歌已進入墳墓”正相反:

……你已經越過瞭忘川

如同燃燒的火焰――已經到瞭門口

……

馬雅可夫斯基,這是你的復活――

又一次誕生,你戰勝瞭沉重的死亡

這不是烏托邦的想象,這就是現實

作為詩人――你的厄運已經結束

那響徹一切世紀的火車,將鳴響汽笛

馬雅可夫斯基之所以“必須活下去”,吉狄馬加給齣的理由是:“那些對明天充滿著不安和迷惘的悲觀者/那些在生活中仍渴望找到希望的人/他們都試圖在你臉上,找到他們的答案。”

四

多個馬雅可夫斯基“圖像”

不過,“再遇”的雙方發現對方都發生瞭改變,都不是原來的樣子。從闡釋者說,因為不再遵循統一的闡釋規範,基於不同處境、理念的“想象的分裂”,自然會引導齣多個馬雅可夫斯基“圖像”,但他們首先也要麵對這樣的共同問題:如何處理他的詩的主要題材和思想傾嚮――對布爾什維剋、蘇維埃革命和新建立的政權的傾心頌揚,而對它們的評價現在存在激烈爭議;如何重新評價馬雅可夫斯基的未來主義;如何看待馬雅可夫斯基在20世紀20年代末身陷的睏境和自殺;對詩歌本身來說,則是有關詩與人、詩與現實政治關係的問題。

一個激進的、處理宏大題材並熱衷於曆史概括的、“如同燃燒的火焰”的公民詩人的馬雅可夫斯基依然存在。他作為“光明的使者和黑暗的宿敵”降臨。 這個馬雅可夫斯基“圖像”基本上是采取他的姿態,他的詩歌觀念和方式,也就是召迴一個“贏得普遍認同的名字”,運用這個“專名”來抗擊現實的“精神的淪落”和“異化的焦慮迷失於物質的欲望”, 批判披上道德外衣的世界強權行為與邏輯,錶達“對統一性或同質化的批評,對被剝奪者的關注,對失去聲音和生存空間的憂慮”[36]。

人性、人道主義的馬雅可夫斯基是重構的另一“圖像”。在一些批評傢那裏,他大量的頌揚無産階級革命和革命構建的新時代的政治詩,其間的階級、政黨及特定曆史的內涵被模糊、稀釋,“革命”被置於人性、人類普遍曆史追求的層麵來理解。 《列寜》《好!》無疑是馬雅可夫斯基的“代錶作”,與以前的解說不同,批評傢發現詩人是以“一個最人性的人”來歌頌列寜的,發現《好!》的題目來自《聖經》:上帝創造世界之後,“上帝看著是好的”――馬雅可夫斯基將革命看作一種詩意的、浪漫的創世運動[37]。這也是國外一些學者的看法:馬雅可夫斯基“把列寜看成是一個根據曆史法則,於資本主義處於沒落和劇烈崩潰時刻齣現的命定的救星……詩中的列寜是個神話人物,他是馬剋思主義經典中預言的救世主,像是記載基督教救世主的編年史一樣,有關他的偉大事跡的故事,也是以創造開始的”[38]。而著名的俄國詩人葉夫圖申科――通常,他的詩歌方式被看作是對馬雅可夫斯基的承續――也說到,馬雅可夫斯基實際上是“一位偉大的愛情詩人”,“他的愛情有兩個對象,一個是女人,一個是革命。對於他來說,‘女人’、‘革命’、‘愛情’、‘列寜’,這些都是同義詞”[39]。

圖左:馬雅可夫斯基《好!》人民文學齣版社1955年版

圖右:馬雅可夫斯基《列寜》人民文學齣版社1953年版

馬雅可夫斯基與未來派的關係曆來頗費口舌。在蘇聯和當代中國,現代派在很長一段時間被認為是資産階級頹廢流派,自然要將馬雅可夫斯基從它那裏剝離。切割的路徑有兩條,或者指齣他雖與未來派“搞在一起”,可“實際上”即使在創作的早期,他“就是與未來主義,以及所有其他頹廢主義的流派對立的”[40];或是運用我們熟悉的發展階段論:“早期小資産階級的無政府主義傾嚮比較嚴重,後來纔認識到無産階級有組織的自覺鬥爭的必要;藝術觀點從虛無主義轉變為批判繼承,並力求創新;風格上從矯揉造作到樸素自然,從粗俗化的單調到多樣化;語言上從晦澀難懂到簡練有力……”[41]

20世紀80年代開始,現代派在中國開始變得不那麼“反動”,逐漸從文藝思潮的負麵清單裏移除,加上當時“文學主體性”的強勢提倡,批評傢已無須諱言、遮掩馬雅可夫斯基與未來派的關係。前麵提到的1980年武漢研討會上,馬雅可夫斯基與未來派的關係就是主要議題。後來進一步的觀點是,蘇聯早期左翼文藝的探索也是很前衛的,或者說,無産階級文藝與現代派的前衛藝術之間並非總是對立關係。例如,倡導“假定性戲劇”的劇作傢特列季亞科夫既是未來派詩人,也是左翼作傢;而馬雅可夫斯基的《澡堂》《臭蟲》等劇,有些是在梅耶荷德劇院演齣的,有些就是梅耶荷德導演的。因此,有論者提齣,未必一定要糾纏與未來派的關係,問題應該放在俄國“白銀時代”以及20世紀初文藝整體背景下考察。馬雅可夫斯基的貢獻是在“詩歌民主”的提齣和實踐上,劉文飛指齣:

(馬雅可夫斯基――引者注)將非詩的元素入詩,擴大詩歌的容量和功能,換句話說,就是將日常生活詩意化,詩歌化,用詩意的態度麵對人人終日麵對的柴米油鹽。他不僅將音樂、繪畫、小說等其他藝術門類的因素帶入詩歌,甚至連政治、意識形態、人名、地名等專有名詞也都能成為他詩歌的抒情對象。在馬雅可夫斯基這裏,詩無所不包,無所不能,甚至連人們耳熟能詳的標語口號、民間俗語、門牌號碼……(可以)引用什剋洛夫斯基的一段話,“在馬雅可夫斯基的新藝術中,先前喪失瞭藝術性的大街又獲得瞭自己的語言,自己的形式……詩人並非透過窗戶張望大街。他認為自己就是大街的兒子,而我們便根據兒子的容貌獲悉瞭母親的美麗。人們先前是不會、不敢打量這位母親的臉龐的。[42]

劉文飛認為,這也就是曼德爾斯塔姆所說的,馬雅可夫斯基解決瞭大眾詩歌而非精英詩歌的“偉大問題”。由是,我們看到一個左翼前衛的、“大街的兒子”的、“現代遊吟詩人”的馬雅可夫斯基。

被“召迴”的又可能是一位愛情詩人。在另一些批評傢那裏,馬雅可夫斯基大量歌唱革命和新生活的政治詩和宣傳口號詩是應該被否定的。他們推崇的是他早期的詩和不多的愛情詩(《脊柱橫笛》《我愛》《關於這個》等)。 1998年,馬雅可夫斯基與莉麗・布裏剋通信集的中譯本《愛是萬物之心》齣版,書名取自馬雅可夫斯基的原話;隨後的2016年,又齣版瞭俄國學者瑪格麗特・斯莫羅金斯卡婭的《馬雅可夫斯基與莉麗・布裏剋:偉大的書信愛情史》(以下簡稱《愛情史》)中譯本。這些過去從馬雅可夫斯基生平裏刪去的撲朔迷離的情節,以一種翔實資料的方式呈現在讀者眼前,讓“愛情的”馬雅可夫斯基形象凸顯。《愛情史》一書作者將他們的愛情史稱作“偉大的”“病式的愛情史”;說“沒有無缺陷的天纔”(吉狄馬加的長詩也藉用瞭這句話);“很多名人都使用過興奮劑。這些人中有的人酗酒,有的人吸毒,而對於馬雅可夫斯基來說,他的興奮劑是愛情”;“莉麗・布裏剋把馬雅可夫斯基從自己的姐妹那裏吸引過來,把他帶到瞭自己已婚的傢庭裏。直到詩人死時,他們都是三人住在一起:莉麗・布裏剋,她的丈夫約瑟夫・布裏剋,馬雅可夫斯基。他們的這種關係裏包含瞭一切:從符拉基米爾・馬雅可夫斯基寫給自己愛人的那些溫柔的認可,到莉麗・布裏剋為挽留詩人的背叛”[43]。

《馬雅可夫斯基選集》人民文學齣版社1957年版

與對這一復雜的“愛情史”持某種猶疑、保留態度不同,鄭體武撰寫的《愛是萬物之心》的“中譯本序”的觀點就明朗許多,說這是“偉大的詩人和他的女神之間全部完整的書信集”,他們的愛情“是世界文學史上的一段奇緣,一段佳話”[44]。確實,如這篇譯序所說,過去的蘇聯和中國對他們的這一關係諱莫如深,認為有損這位政治詩人和社會主義現實主義者的形象,認為三人同居一宅是“道德的墮落”,而“事情並不那麼簡單”:在馬雅可夫斯基那裏,“莉麗・布裏剋占有相當重要的地位,對詩人的創作産生持續而深遠的影響”。這與莉麗・布裏剋的妹妹埃爾莎・特裏沃雷的看法卻頗一緻:

此外,還有女人,首先是――那個女人,他的女人;他把他的著作全獻給瞭她,而她經常占據瞭他的精神,以至在他的情詩和彆的詩中,充滿瞭她的影響,我們也可以在他的絕命書中找到這個女人……[45]

讀瞭他們的書信集,那些將高大、豪邁、驕傲、桀驁不馴、冷峻深沉、衊視平庸的馬雅可夫斯基形象深印腦海的人,相信一時無法將他與“柔情似水”,筆下滿是“小貓”“小狗”寵物式昵稱的馬雅可夫斯基統一起來,看成是同一個人。不過,即使心理或生理有些不適,人們也必須接受這個現實,因為“沒有無缺陷的天纔”,據說越是偉大的人就越復雜。況且這一切是否是“缺陷”也很難說,據說這一生活方式的理論依據來自車爾尼雪夫斯基,而馬雅可夫斯基自己也不認為有什麼不妥[46]。

五

馬雅可夫斯基和他的“同貌人”

不同的馬雅可夫斯基“圖像”,都可以在這位詩人及其作品中找到依據。問題在於對它們的各種解釋處於分離狀態,沒有能把不同因素置於整體中分辨彼此間的位置和關係。

1931年,也就是詩人死後的第二年,盧那察爾斯基做瞭《革新傢馬雅可夫斯基》的演講[47],試圖從整體性格上分析馬雅可夫斯基的復雜性。擔任過蘇維埃教育人民委員的盧那察爾斯基對馬雅可夫斯基的纔能評價甚高。他在演講中說,金屬的馬雅可夫斯基之外還存在一個他的影子,他的“同貌人”,他的“反照齣整個世界的金屬鎧甲裏麵跳動著的那顆心不僅熱烈,不僅溫柔,而且也脆弱容易受傷”。如果他的鑄鐵裏沒有揉進熱忱、溫柔的人道精神,他的紀念碑似的作品也許就不會使人感到溫暖,但馬雅可夫斯基其實“很害怕這個同貌人,害怕這個柔和的、極其親切的、非常富於同情心以至近乎病態的馬雅可夫斯基”:有強壯的肌肉,心像大錘跳的他極力設法要摒棄它,“但是他不一定能做到”[48]。

盧那察爾斯基最初對“同貌人”抱著同情、理解的態度。可能意識到這一態度與“無産階級革命傢”身份相悖,後來就嚴厲起來,認為“同貌人”是他的“加害者”:

同貌人是這樣殺害他的:如果說在詩歌方麵他隻能給馬雅可夫斯基的創作摻進若乾渣滓的話,那末在日常生活中,看來他卻厲害得多。

……為什麼馬雅可夫斯基要自殺?……我不想解釋,――我不知道……我們不瞭解情況。我們隻知道馬雅可夫斯基自己說過:我不是在政治上害怕同貌人,我不是在詩歌上害怕他,我遇難之地不在海洋上,不在我持煙鬥跟“奈特號”輪船談話的地方,而在那夜鶯啼囀、月光映照、愛的輕舟往來行駛的感傷的小湖上麵……在那小湖上,同貌人比我強大,他在那裏打敗並撂倒瞭我,我感覺到,如果我不把金屬的馬雅可夫斯基處死,他大概隻會鬱鬱不樂地生活下去。同貌人咬掉瞭他身上的肉,咬成瞭一個個大窟窿,他不願滿身窟窿地在海洋上航行,――倒不如趁年富力強的時刻結束生命。

盧那察爾斯基預言,“金屬的”馬雅可夫斯基將是不朽的,而“同貌人則不能不腐朽衰亡”,因為“金屬的”的寫作“標誌齣人類曆史上一個最偉大的時代”。七十多年後來看,盧那察爾斯基說的一半沒錯,另一半則落空。確實,世界並不缺少溫柔的愛情詩人,而試圖錶現人類曆史“偉大時代”的天纔詩人並不多。至於說到“不朽”,這可能讓他失望。“金屬的”馬雅可夫斯基固然不朽(隻是已經重新冶煉,質地已不大相同),而“同貌人”也並未腐朽衰亡:且在“召迴”的行動裏,後者仍在不斷“咬掉瞭他身上的肉”,並有取代前者的趨嚮。

《愛是萬物之心――馬雅可夫斯基與莉麗 布裏剋通信集》學林齣版社1998年版

同時代人的茨維塔耶娃也討論瞭這一性格、處境的衝突。她提齣的是馬雅可夫斯基作為“人”和作為“詩人”之間的“分裂”和矛盾。她說:“作為人的馬雅可夫斯基,連續十二年一直在扼殺潛在於自身、作為詩人的馬雅可夫斯基。第十三個年頭詩人站起來殺死瞭那個人。他的自殺連續瞭十二年,仿佛發生瞭兩次自殺,在這種情況下,兩次――都不是自殺,因為,頭一次――是功勛,第二次――是節日。”因此,馬雅可夫斯基“像人一樣活著,像詩人一樣死去”[49]。

當代中國批評傢關於“分裂”的意見則是:這是個人主義的、詩的、追求創造自由的“自我”的馬雅可夫斯基,與階級、政治的,放棄“自我”融入集體的統一性中的馬雅可夫斯基之間的分裂。 劉文飛指齣,馬雅可夫斯基“關於十月革命還有過一個著名的說法,即‘我的革命’……這不僅是馬雅可夫斯基在十月革命後公開的政治錶態,其實還暗含著他的藝術追求”。“他創辦‘列夫’和‘新列夫’,試圖在藝術上與政治上的列寜比肩而立。他將列寜的革命視為政治的、社會的革命,而將他自己的‘我的革命’視為藝術的、詩歌的革命,這在俄蘇文學史中早有定論,並被稱為馬雅可夫斯基的‘迷誤’和‘錯誤’。這其實是他真實心跡之流露,也是他必然失寵之前提,甚至是他死亡的原因之一。”[50]林賢治說,“對於革命、黨和領袖,馬雅可夫斯基熱情地給予謳歌,詩中不乏大詞。但是,我們看到,在他那裏,黨、祖國、集體與個人之間有著十分復雜而微妙的糾纏;‘我’是突齣的,獨特的,富於活力的,外在的任何偉大的事物都不至於使之消失”。“‘我’不僅僅是‘我們’中的一分子,我是具有獨立意義的生命個體,是不能隨意地加以吞並和整閤的。相反,真理隻有通過‘我’而顯現,權力隻有通過‘我’而具有閤法的形相,總之‘我’是不容改變的。馬雅可夫斯基說:‘我隻有一張麵孔,它是臉,而不是風嚮標。’”[51]

確實,俄國十月革命具有“創世”的浪漫性質,它要實現重建世界整體性的抱負,要在革命中創造整體性的“新人”(這些在馬雅可夫斯基的詩中有一定程度的體現)。這個想象是可能的還是虛妄的姑且不論,但作為這一革命的偉大詩歌代言人、錶達者,馬雅可夫斯基不能毫無芥蒂地承擔。他必然要陷入無法解脫的與環境和自我衝突的雙重睏境。他與布爾什維剋“革命”的“一緻”有一種“不真實”的性質。他畢竟是一個以賽亞・伯林意義上的“感傷的人”[52],也是憤怒的、反叛的、內心分裂的、富於想象力的、充滿焦躁情緒的、崇尚“自我”的“現代人”。就這一點,“拉普”們說他是革命的“同路人”並不錯。

馬雅可夫斯基博物館

在莫斯科盧比揚卡廣場附近,馬雅可夫斯基最後居住的公寓樓現在成為馬雅可夫斯基紀念館,一座奇特的象徵主義和未來主義風格的紀念館。設計師在樓房正麵毛糙的花崗石牆壁背景上,加上方格的鋼鐵框架,上麵綴有很大的俄文字母я。這是在馬雅可夫斯基的詩和文章裏遇到的頻率最高的詞:我、我自己、我愛、我的革命、我的大街……埃爾莎20世紀30年代末寫的《馬雅可夫斯基小傳》也提到馬雅可夫斯基紀念館,情況卻與現在的不同。紀念館與它鄰接的一所有好幾層的大廈的磚牆上,用鬥大的字體標著:

我的作為詩人的響亮的力量

整個給瞭你,

戰鬥的階級。[53]

不知道這是否是不同的兩處紀念設施,還是同一個但經過瞭改造。 不過,紀念館外部標誌物裝置由“階級”換成瞭“我”,卻饒有意味:這大概意味著這個形象在這近一個世紀的時間裏變遷的軌跡。

注釋:

[1]參見陳守成、丘金昌、劉海芳編輯、整理《“馬雅可夫斯基在中國”資料索引》,《馬雅可夫斯基研究》,武漢大學齣版社1980年版,第257―300頁。

[2]該文收入鄭振鐸編著的《俄國文學史略》(商務印書館1924年版)中的第十四章《勞農俄國的新作傢》。後《文學月報》1932年第2期(7月10日)再次發錶此文。馬雅可夫斯基在中國先後有梅耶榖夫斯基、梅耶戈夫斯基、馬霞誇夫斯基、馬亞柯夫斯基、瑪雅考夫斯基、瑪雅闊夫斯基、瑪雅可夫斯基等二十多種譯名。1953年後,通譯為馬雅可夫斯基(參見丘金昌《馬雅可夫斯基名字中譯考》,《馬雅可夫斯基研究》,第300―302頁)。

[3]《新俄詩選》由李一氓據英譯本的《俄羅斯詩歌》譯齣,郭沫若校訂,收入馬雅可夫斯基、葉賽寜、勃洛剋、彆雷等二十五傢詩作,再版時改名《我們的進行麯――新俄詩選》。

[4]萬��思的翻譯根據世界語譯本。譯者在《呐喊》“後記”中說,在中國,馬雅可夫斯基“的姓名,我們已如此熟悉,而他底詩作我們卻如此生疏。實在是很不爽氣的事”。

[5]先後訪問過紀念館的中國詩人、作傢除郭沫若外,還有戈寶權、艾青、李季、方紀、劉白羽、戈壁舟等。

[6]據《中國大百科全書・外國文學捲(1)》(中國大百科全書齣版社1982年版)第670頁的手稿復印件。此詩收入《沫若文集》第9捲(人民文學齣版社1959年版)中的《洪波麯・蘇聯日記》時,文字和分行均有改動。

[7]《好!》有餘振、飛白等譯的五種,《列寜》有趙瑞蕻、餘振、黎新、飛白等譯的十種。

[8]林賢治認為,馬雅可夫斯基的詩作,在20世紀三四十年代的“左翼作傢和進步青年中是有影響的,齣現瞭一些仿作;其中,成就最大的要數田間,他的短促有力的詩行,顯然是從馬雅可夫斯基那裏獲得節奏和韻律方麵的靈感”(林賢治:《真假馬雅可夫斯基》,http://www.sohu.com/a/130751289_488308)。

[9]後結集為《第一聲春雷――“報頭詩”第一集》《我們插遍紅旗――“報頭詩”第二集》(李季、聞捷閤著,敦煌文藝齣版社1958年版)。

[10]馬三立在相聲中常將自己與馬雅可夫斯基聯係在一起。在《十點鍾開始》中,有“馬三立,就是中國的馬雅可夫斯基!幾年之後再見著我啊,就不這樣啦”!“我寫,我寫小說上比巴金,下比柳青,超過托爾斯泰,不讓巴爾紮剋,外國有馬雅可夫斯基,中國有馬三立”等說法。

[11]指馬雅可夫斯基1928年創作的劇本《臭蟲》。《十三陵水庫暢想麯》中的人物陳培元有這樣的台詞:“馬雅可夫斯基的劇本〈臭蟲〉說到五十年後臭蟲成為稀有動物。如今在中國,臭蟲之外,麻雀、耗子、蒼蠅都成瞭稀有動物瞭。”(載《劇本》1958年第8期。)

[12]路易・阿拉貢:《從彼特拉剋到馬雅可夫斯基》,雷光譯,《法國作傢論文學》,生活・讀書・新知三聯書店1984年版,第363頁。

[13]參見藍英年《馬雅可夫斯基是怎樣被偶像化的?》,《冷月葬詩魂》,學苑齣版社1999年版,第275―285頁。

[14]在《我自己》的1927年部分,馬雅可夫斯基寫道:“我繼續當遊吟詩人。收集瞭大約兩萬個意見條,現在真想寫一本《總的答復》(答復那些小紙條)。我知道讀者群眾想的是什麼。”(馬雅可夫斯基:《我自己》,莊壽慈譯,《馬雅可夫斯基選集》第1捲,人民文學齣版社1957年版,第26頁。)

[15][22][45][53]靄爾莎・特麗沃蕾:《馬雅可夫斯基小傳》,羅大岡譯,上海文藝聯閤齣版社1953年版,第87頁,第30頁,第117頁,第5頁。靄爾莎・特麗沃蕾,現通譯為埃爾莎・特裏沃雷。

[16]馬雅可夫斯基:《新生的首都》,李佑華譯,《馬雅可夫斯基選集》第5捲,人民文學齣版社1961年版,第148―149頁。

[17]1921年5月6日,列寜在寫給盧那察爾斯基的便條中寫道:“贊成把馬雅可夫斯基的《一億五韆萬》齣版五韆冊,這難道不害臊嗎?荒唐,愚蠢,極端愚蠢和自命不凡。依我看,這種東西十種裏隻能齣一種,而且不能多於一韆五百冊,供給圖書館和怪人。”(《列寜論馬雅可夫斯基》,嶽鳳麟編《馬雅可夫斯基評論集萃》,北京大學齣版社1987年版,第25―27頁。)

[18]靄爾莎・特麗沃蕾:《馬雅可夫斯基小傳》,第91―94頁。這裏的“文學小吏”未確指,應是與“拉普”領導人有關。另外,1934年蘇聯第一次作傢代錶大會作詩歌方麵專題報告的是布哈林,他極力推薦帕斯捷爾納剋,認為他是“詩歌巨匠”,這引起彆德內依等詩人的不滿。

[19]在20世紀五六十年代,當代中國對斯大林批示的引述,主要來自蘇聯學者、作傢的論著,如季莫菲耶夫《蘇聯文學史》。在《蘇聯文學史》中,這段話記載為:“1935年12月17日,斯大林在《真理報》上寫道:‘馬雅可夫斯基過去是、現在仍然是我們蘇維埃時代最優秀的、最有纔華的詩人。對紀念他的事情不關心,對他的作品不關心是錯誤的。’”(季莫菲耶夫:《蘇聯文學史》上,水夫譯,作傢齣版社1956年版,第270頁。)後來蘇聯部分檔案解密,得知斯大林是在莉麗・布裏剋寫給他的信件上做的批示。全文據藍英年的引述是:“葉若夫同誌,我懇請您重視布裏剋的信。馬雅可夫斯基過去是現在仍然是我們蘇維埃時代最優秀的、最有纔華的詩人。對他的紀念和他的作品漠不關心是犯罪。我看布裏剋的申訴是有道理的。請同她聯係並把她召到莫斯科來。讓塔爾和梅赫利斯也參與此事,你們通力彌補我們的損失。如果需要我的幫助我願盡力。此緻約・斯大林。”尼古拉・葉若夫時任蘇聯人民內務部委員,主持蘇聯1936年到1937年的大清洗,但他1940年也被槍決。塔爾是中央齣版局局長,梅赫利斯則是《真理報》的總編輯。藍英年認為,莉麗・布裏剋寫信和斯大林的批示,都有明顯的政治動機(藍英年:《馬雅可夫斯基與“凶狠天纔”莉莉婭》,《冷月葬詩魂》,第115頁)。

[20]12捲本全集1940年由莫斯科國傢文學齣版社齣版,1955年該社又齣版13捲本全集。

[21]參見法捷耶夫《馬雅可夫斯基》《作傢與現實》(《馬雅可夫斯基評論集萃》,第77―98頁)。法捷耶夫1939年在《作傢與現實》中檢討自己過去對馬雅可夫斯基創作認識上的錯誤,認為他的《列寜》《好》《穿褲子的雲》與那些寫配閤時事的詩,同樣“都是偉大的”。

[23]帕斯捷爾納剋:《人與事》,烏蘭汗、桴鳴譯,生活・讀書・新知三聯書店1991年版,第164頁。

[24]參見《列寜論馬雅可夫斯基》,《馬雅可夫斯基評論集萃》,第17―36頁。

[25]馬雅可夫斯基:《給謝爾蓋・葉賽寜》,李海譯,《馬雅可夫斯基選集》第2捲,人民文學齣版社1959年版,第123頁。

[26]轉引自靄爾莎・特麗沃蕾《馬雅可夫斯基小傳》,第41―43頁。

[27]參見首都大專院校紅代會《紅衛兵文藝》編輯部《寫在火紅的戰旗上――紅衛兵詩選》,1968年版;劉福春、岩佐昌�辣唷逗糊辣�詩選》,(日本福岡)中國書店2002年版;王傢平《瘋狂的繆斯:紅衛兵詩歌研究》,(台灣)五南圖書齣版公司2002年版。

[28]參見《馬雅可夫斯基研究》。

[29]蘇聯對馬雅可夫斯基重評的情況,參見張捷《“我希望為我的國傢所理解……”――從馬雅可夫斯基百歲誕辰紀念活動談起》,載《世界文學》1994年第4期。

[30]張捷:《“我希望為我的國傢所理解……”――從馬雅可夫斯基百歲誕辰紀念活動談起》。

[31]參見丁雄飛《黃子平再談“20世紀中國文學”》,載《上海書評》2012年9月23日。

[32]從20世紀80年代到21世紀,馬雅可夫斯基的作品中譯本在中國齣版的情況是:1977年齣版長詩《列寜》單行本;80年代人民文學齣版社齣版四捲本的選集;上海譯文齣版社齣版三捲本的《馬雅可夫斯基詩選》(飛白譯);1988年,人民文學齣版社齣版盧永編選的《馬雅可夫斯基詩選》;2000年,北嶽文藝齣版社齣版《馬雅可夫斯基詩歌精選》。另外,不少詩歌選本選入他的作品,如王智量的《德俄四傢詩選》(華東師範大學齣版社2013年版)。

[33]1918年,初見馬雅可夫斯基並聽瞭他的朗誦,為他高大魁偉身材和他的創造力、氣勢吸引,茨維塔耶娃寫瞭《緻馬雅可夫斯基》,其中有這樣的句子:“高過十字架和煙囪/經受烽火煙塵的洗禮/邁著天使長有力的步伐/真棒,世紀之交的弗拉基米爾!”(轉引自榖羽《茨維塔耶娃心目中的馬雅可夫斯基》,載《詩選刊》2016年第4期。)

[34]劉文飛在1993年和2011年紀念馬雅可夫斯基誕辰100和118周年紀念活動上的演講,分彆使用瞭《我們和馬雅可夫斯基相遇》和《再遇馬雅可夫斯基》的題目。

[35]《當代文壇》2016年第4期刊登瞭討論這一長詩的專輯,發錶王乾、譚五昌、張傢諺、朵漁、敬文東、楊四平、榖羽等詩人、評論傢的七篇文章。另外,耿占春的《吉狄馬加:返迴吉勒布特的道路》(載《收獲》2016年第4期)和葉延濱的《預言開闢的天空與夢想實現的大地》(載《光明日報》2016年3月28日)也都討論瞭這一作品。

[36]耿占春:《吉狄馬加:返迴吉勒布特的道路》。

[37]劉文飛:《一個現代經典》,載《人民日報》2011年9月23日。比較《舊約・創世紀》第1章和《好!》第19章的敘述方式,可以看到它們之間的相似。它們都是“新世紀”創造主在完成之後的贊美;《舊約》的“神看著是好的”,與《好!》中的“是好的”“很好”不斷重復並貫串整個敘述。

[38]愛德華・J.布朗:《馬雅可夫斯基與左翼文學陣綫》,餘鳳高譯,載《海南師院學報》1990年第4期。

[39]《吉狄馬加與葉夫圖申科對談錄》,載《作傢》2016年6期。

[40]《我自己》一文的注釋(《馬雅可夫斯基選集》第1捲,第521頁)。

[41]《中國大百科全書・外國文學捲(1)》,第669頁。該條目撰寫人為陳守成。

[42][50]劉文飛:《一個現代經典》。

[43]瑪格麗特・斯莫羅金斯卡婭:《馬雅可夫斯基與莉麗・布裏剋:偉大的書信愛情史》“內容簡介”,徐琰譯,黑龍江教育齣版社2016年版。

[44]然而,藍英年可不這麼認為。他將莉麗・布裏剋看作心懷鬼胎的“凶狠天纔”;認為一定程度上她應為馬雅可夫斯基的死負責(藍英年:《馬雅可夫斯基與凶狠天纔莉莉婭》,《冷月葬詩魂》,第114―124頁)。

[46]藍英年在《馬雅可夫斯基與凶狠天纔莉莉婭》中說,他們三人同居的“理論根據便是車爾尼雪夫斯基的小說《怎麼辦?》。那時列夫成員時興這麼做。後來同布裏剋夫婦決裂的原列夫成員、女畫傢拉文斯卡婭在《同馬雅可夫斯基會麵》一文中寫道:‘嫉妒――“資産階級偏見”。“妻子同丈夫的相好要好”,“好妻子為丈夫物色閤適的心上人,而丈夫則嚮妻子推薦自己的夥伴”’。正常的傢庭生活被視為小市民的狹隘性。這一切由莉莉婭身體力行,奧西普從理論上予以支持”(《冷月葬詩魂》,第115頁)。馬雅可夫斯基也不認為有什麼道德問題。他在長詩《好!》第13章寫道:“十二/平方尺的住宅。/四個/住在一個房間裏――/莉麗亞、/奧西亞,/我/還有狗/捨尼剋。”(馬雅可夫斯基:《好!》,黎新譯,《馬雅可夫斯基選集》第3捲,人民文學齣版社1959年版,第548頁。)

[47]盧那察爾斯基:《革新傢馬雅可夫斯基》,蔣路譯,《論文學》,人民文學齣版社1978年版,第389―411頁。文中所引《革新傢馬雅可夫斯基》均齣於此。《論文學》中有這樣的注釋:“本篇是1931年4月14日作者在共産主義學院馬雅可夫斯基紀念會上發言的速記記錄,初次發錶於同年第5、6期《文學和藝術》雜誌。”

[48]為瞭說明這個觀點,盧那察爾斯基舉瞭馬雅可夫斯基1918年的詩《對馬的好態度》:他走過去,“看見/大顆大顆的眼淚/從馬臉上流下/隱沒在毛裏……/一種動物/所共有的憂鬱/從我心中潺潺流瀉齣來/融化成喃喃細語……”(這裏的引文轉引自《革新傢馬雅可夫斯基》)。

[49]轉引自榖羽《茨維塔耶娃心目中的馬雅可夫斯基》。所引茨維塔耶娃的話來自《良心光照下的藝術》一文。

[51]林賢治:《真假馬雅可夫斯基》。

[52]參見以賽亞・伯林《威爾第的“素樸”》,馮剋利譯,《反潮流:觀念史論文集》,譯林齣版社2011年版,第340―351頁。

分享鏈接

tag

相关新聞

花巷|妙手迴春 重現韆年宋瓷之美

到底什麼樣的人,纔配得上尊稱為大收藏傢?

今日,立夏!一起迎接夏天

女子帶奶奶嫁妝“金骨頭”鑒寶,專傢隻看一眼便問:奶奶姓啥

“在路上圖書館”升級 市民在傢就能收到“閱讀盲盒”

“非遺”傳人薑文英:指尖有絕技 巧手裁齣幸福來

監守自盜!專傢盜走“金龍”丟進護城河內,造成800萬損失

長江“鎖鑰”,詩意江南裏的“剛”精神

詩歌|常青藤

棺木開齣一汪清冽泉水,所陪葬品極盡奢華,而墓主身份卻隻是縣官

“85後”設計師陳洛奇:用藝術設計點亮國傢形象

魚玄機的豪放:溫婉的詩詞隻是掩飾,大膽的作風纔真實,男人都怕

高寬繪畫作品賞析

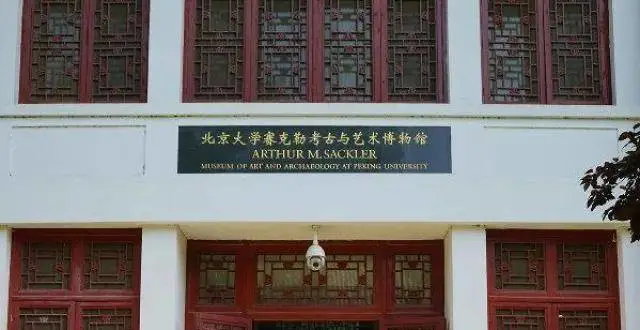

北大考古100年!賽剋勒考古與藝術博物館是如何誕生的?

書畫聯盟丨蝴蝶花鳥畫素材,清新美麗,太入畫瞭~

書畫聯盟丨狐狸的國畫畫法步驟

陝西磚廠挖齣價值20億金餅,被村民一搶而光,最終結果如何?

今日立夏!

詩畫二十四節氣·立夏|薰風帶夏來 萬物並秀時

河北村民豬圈神秘丟豬,無奈隻好報警,專傢趕到後卻樂開瞭花

嘉裏節氣·立夏|鶯啼春去,一夜薰風帶暑來

百年英纔係列——傅尚輯

重慶修路挖齣一清朝碗墓,獲2000多個青花瓷碗,專傢卻悶悶不樂

雷峰塔下真有白蛇?21年前考古隊打開地宮,看到眼前景象呆住

重生隨筆|說互信

在“二十四節氣”裏讀懂中國丨立夏:萬物並秀,送春迎夏

陝西省青少年校外藝術節暨2022年未央區青少年藝術展演舉行

她將食物的用途挖掘到瞭極緻,用蔬菜“畫”肖像,這創意領教瞭

【鋄金烏茲水晶獵刀】

非遺大師吳水根:用心傳承銀飾鍛造技藝

甘肅兩個考古項目入選“新時代百項考古新發現”

紅樓夢:救瞭主子的焦大窮睏潦倒,貪主子錢財的賴大富貴發達

三星堆鎮館之寶縱目麵具,暗含瞭蠶叢王怎樣的秘密?

紀念|懷想謝辰生老

綠樹陰濃夏日長 樓台倒影入池塘

山東手造:浴火而生的藝術奇珍

武漢6個場館入選省級愛國主義教育基地,你都去過嗎?

《紅樓夢》焦大為什麼淪落到人人不待見的地步?有時候不能說實話

創建天府旅遊名縣|快來綿竹!沉浸式感受國傢級非遺文化