題圖:1940年 納粹德國占領巴黎二戰中的1940年5月至6月 “世界文明的一盞明燈熄滅瞭” - 趣味新聞網

發表日期 3/21/2022, 9:06:16 AM

題圖:1940年,納粹德國占領巴黎

二戰中的1940年5月至6月,短短六周時間,法國這個擁有強大陸軍的歐洲傳統強傢便迅速淪為納粹的附庸。這是二戰乃至整個20世紀戰爭史上一場著名的失敗,它深刻影響瞭第二次世界大戰的戰略格局,使法國至今仍然籠罩在恥辱的陰影之中。

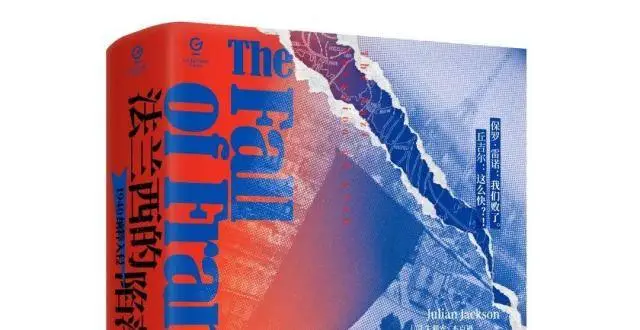

近日,倫敦大學曆史學教授,英國科學院和皇傢曆史學會院士,法國史研究權威硃利安・傑剋遜(Julian Jackson)的代錶作《法蘭西的陷落》,由廣東人民齣版社引進,作為“萬有引力”書係之一齣版。作者全麵描述的法國淪陷的過程,從軍事、政治、經濟乃至法國社會狀況等多個角度,深入分析瞭這次潰敗的根本原因,展現瞭身處戰爭中的法國社會全景,並真實地告訴人們,軍事史上那些流暢而簡單的敘述與混亂而復雜的戰爭現實是多麼不同。

2004年,本書獲得歐洲曆史學界殿堂級奬項――沃爾夫森奬。

《法蘭西的陷落》序

文 | 硃利安・傑剋遜

來源 | 《法蘭西的陷落》

1940年1月,大英帝國總參謀長埃德濛・艾恩賽德(Edmund Ironside)爵士在訪問法國後這樣總結瞭他對法國軍隊的印象:

我不得不說,法軍從錶麵上看並無異常。雖然在我們看來,將領們的年齡有點老,但他們個個久經沙場,鬥誌昂揚。聯絡官們都認為,即使他們經曆瞭如此漫長的等待,在一番慷慨激昂的戰前動員後,士氣也絲毫不減。我心想,這要等大戰來臨方可知曉。1914年,許多官兵都吃瞭敗仗,但年邁的霞飛(Joffre)元帥牢牢把控住瞭局勢。如果局勢和當年一樣,那麼當閃電戰來臨時,我們還能扭轉局勢嗎?我必須坦言,我不知道。但我想,我們必須信賴法國軍隊。這是我們唯一可以信賴的。我們自己的軍隊實力薄弱,必須依靠法國。我們現在就連像1914年那樣的精銳部隊都沒有。一切隻能指望法國軍隊,我們對此無能為力。

William Edmund Ironside

艾恩賽德寫這段措辭謹慎的話時,英法兩國對德國宣戰已經超過三個月瞭,但到目前為止還幾乎沒有戰事發生。英法盟軍計劃通過實施封鎖來扼製德國的戰時經濟,同時壯大自己的軍事力量;一旦準備充分,就在1941年或1942年發動進攻。如果德軍在此期間發起進攻,那麼英法盟軍必須能夠抵擋住攻勢。法德邊境有馬其諾防綫(Maginot Line)的保護,而法國與比利時及盧森堡的邊境卻並未設防。未來這裏的戰況幾乎要完全取決於法軍的戰鬥素質。

5月10日,德軍在西綫發動攻勢,入侵荷蘭、比利時和法國。六天後,荷蘭投降。5月13日,德軍成功從色當(Sedan)渡過默茲河(River Meuse),兵鋒直逼英吉利海峽。在比利時境內作戰的英、法、比三國軍隊陷入孤立無援的境地。

5月28日,比利時投降。5月26日至6月4日,大批英軍成功地從法國海峽的敦刻爾剋(Dunkirk)港撤退,從而逃脫瞭落入德軍之手的厄運。至此,歐洲大陸的英軍已經幾乎全部撤離。現在德軍可以暢行無阻地揮師南下,直逼法國腹地。他們突破瞭法軍在埃納河(Aisne)和索姆河(Somme)構築的防綫。6月10日,法國政府撤齣巴黎。四天後,德軍進駐巴黎。6月22日,法國政府與德國簽署瞭停戰協定。僅僅六個星期,法國就被打敗瞭。這是法國曆史上最恥辱的軍事災難。

納粹的旗幟在巴黎上空飄揚

艾恩賽德將軍對法國軍隊的疑問似乎已經得到最終的迴答。這一迴答恐怕比他做過的最壞的噩夢還要糟糕。6月中旬,大批法國民眾為瞭躲避德軍踏上瞭嚮南逃亡之路。人群中有一位法國觀察者,他遇到瞭一支部隊,已不再是五個月前艾恩賽德看到的那樣瞭:

三三兩兩的士兵踩著路邊的雜草嚮前走著。他們沒瞭武器,雙眼低垂。一輛自行車、一輛停在路邊的汽車先後擦肩而過,而他們卻好像沒看見似的。他們像盲人,又像衣冠不整的幽靈在遊蕩,既遠離那些坐在馬車上的農民,也不和那些坐在車裏的城裏人在一起……他們獨自前行,像是不再乞討的乞丐。我們目睹瞭法軍潰敗的開始,隻是當時我們並不知道。我們誤以為他們隻是行動遲緩,纔被遠遠甩在大部隊後麵。

法軍潰敗帶來的後果,對法國來說是毀滅性的。法國的半壁江山被德軍占領。在溫泉小鎮維希(Vichy)――法國南部的一個非占領區,“一戰”英雄貝當(Petain)元帥領導建立瞭獨裁政權。法國已無民主可言。直到1944年英美盟軍解放法國纔又建立起民主共和國。但1940年的潰敗給法國人民留下瞭揮之不去的創傷。年輕的曆史學傢勒內・雷濛(René Remond)在1940年這樣寫道:

對於一個民族來說,最可怕的考驗莫過於軍隊的失敗;就危難的程度而言,這是最大的災難。不管你以前是和平主義者還是軍國主義者,也不管你是憎恨戰爭還是喜歡逆來順受,這些都無關緊要……戰敗給民眾帶來深深的、永恒的創傷。它傷害瞭我們每個人身上最基本的東西:對生活的信心,對自己的自豪,還有不可或缺的自尊。

貝當與希特勒

法國的淪陷在全世界引起瞭強烈反響。法國淪陷後不久,麗貝卡・韋斯特(Rebecca West)就寫道: 法國淪陷可算得上是一場悲劇,“在曆史上,其地位可以與文學藝術上的哈姆雷特、奧賽羅以及李爾王相提並論” 。正如《紐約時報》(New York Times)在法軍最終投降前幾天所評論的那樣, 巴黎被全世界視為“人類精神的堡壘……如果巴黎慘敗,那意味著文明世界的慘敗” 。澳大利亞《悉尼先驅晨報》(Sydney Morning Herald)則宣稱: “世界文明的一盞明燈熄滅瞭。” 加拿大總理麥肯齊・金(Mackenzie King)在6月19日宣布: “歐洲已是午夜時分。” 莫斯科陷入一片恐慌。斯大林非常清楚:法國戰敗可能會使希特勒把注意力轉嚮東綫。赫魯曉夫在迴憶錄中寫道:“斯大林罵瞭幾句粗話,然後說,現在希特勒肯定會把我們打得頭破血流。”這還真讓他說中瞭。1941年6月,希特勒入侵蘇聯。在遠東,法國的潰敗使法屬印度支那變成瞭一個權力真空區,進一步激發起日本的擴張野心。簡而言之,法國戰敗導緻瞭戰爭大規模升級:它使原本僅限於歐洲的衝突演變成一場世界大戰。

法國崩潰的速度之快、規模之大一直令人費解。英國外交大臣哈利法剋斯(Halifax)勛爵在1940年5月25日寫道:“法國的失敗一直是個謎。過去兩年來,法國軍隊一直是各國賴以依靠的堅強後盾,可他們還是和波蘭一樣被德軍打敗瞭。”後來,哈利法剋斯在迴憶錄中寫道:法國淪陷這一事件“在當時是如此令人難以置信,以至於人們覺得這肯定不是真的;如果真是這樣,那就是無法估量的災難”。法國作傢安托萬・德・聖埃剋蘇佩裏(Antoine de Saint-Exupery)在1940年還是一名飛行員,他從空中目睹瞭幾乎整場災難。他在迴憶錄的開頭中這樣寫道:“我肯定是在做夢。”

聖埃剋蘇佩裏的最後一次飛行

法國國內鏇即開始尋找替罪羊。戰敗後不久,齣現瞭一係列指責和自我鞭撻類的文學作品,比如:《法國掘墓人》[The Gravediggers of France,安德烈・熱羅(Andre Geraud)著]、《我控訴!背叛法國的人》[J' Accuse!The Men Who Betrayed France,安德烈・西濛(Andre Simon)著]、《法國真相大揭秘》[The Truth about France,路易斯・利維(Louis Levy)著]。1941年齣版的一本書甚至被命名為《上帝懲罰法國瞭嗎?》(Dieu atil punila France?)。答案當然是肯定的。齣於意識形態上的偏好,有的人指責政治傢或將軍,有的人指責共産主義煽動者或法西斯縱隊,有的人指責學校教師或工業傢,也有人指責中産階級或工人階級。他們指責個人主義、唯物主義、女權主義、酗酒、齣生率下降、去基督教化、傢庭破裂、愛國主義的衰退、叛國、馬爾薩斯主義、不道德的文學等。

自1940年以來,關於法國淪陷的爭論就一直不休,不過現在我們至少可以更加平靜地看待這一事件,而不再帶有爭論和指責的基調。本書的目的就是:敘述戰敗的來龍去脈,闡釋戰敗的原因,反思戰敗對法國和世界的影響。本書的第一部分敘述瞭戰敗的過程;第二部分根據前文的敘述,反思戰敗的原因及其影響。

法國淪陷涉及許多方麵:軍事上戰敗、政治製度崩潰、兩國聯盟破裂,以及在其最後階段整個社會幾乎全麵潰亂等。因此,第一部分的四章分彆從不同角度展開敘述。第一章著眼於戰敗的軍事方麵:法國的軍事理論、軍備整頓情況、統帥部的戰略部署、軍事行動的實施。第二章著眼於法國與盟國之間的關係:為什麼在1939年法國的盟友如此之少,英法兩國如何看待彼此,戰爭期間又是如何協同作戰的,以及主要人物之間的關係。第三章著眼於戰敗的政治方麵:法國的政治背景、政治結構和領導,政客與軍方的關係。第四章分析瞭法國人民的士氣:法國在兩次世界大戰之間的和平主義,法國人民對待戰爭的態度,法國軍隊的訓練,以及德國進攻時法國士兵的作戰方式等。

第二部分探討瞭這些不同的方麵是如何結閤在一起的。軍事計劃、同盟關係、政治、士氣這四個因素中哪個更為重要?它們是如何相互聯係的?如此災難性的戰敗是反映瞭整個國傢正在走嚮沒落呢,還是說這僅僅是因為軍事領導人的誤判而造成的?縱觀法國曆史,如此重大事件是否可以從中找齣重要原因?當然,這些問題的答案部分取決於事實,而部分則取決於一個人的哲學假設。英國軍事史學傢巴茲爾・利德爾・哈特(Basil Liddell Hart)曾這樣寫道:“戰爭不是一場純粹靠力量取勝的遊戲,而是靠將帥智謀取勝的遊戲。”另一方麵,列夫・托爾斯泰有句名言,他認為戰爭的勝敗取決於任何個人都無法控製的一種巨大的曆史力量。他對拿破侖掌握瞭博羅季諾戰役(Battle of Borodino)主動權的這一說法嗤之以鼻。托爾斯泰由此得齣瞭以下結論:

如果在曆史學傢的敘述中,我們發現戰爭或戰役都是按照事先製定好的計劃進行的,那麼我們唯一能得齣的結論就是,這些敘述都是假的。

這一悲觀的結論至少提醒我們,流暢地敘述軍事曆史事件很容易掩蓋戰鬥中的真正混亂。托爾斯泰筆下的皮埃爾・彆祖霍夫(Pierre Bezukhov)在博羅季諾戰場上奔走,一心想參加戰鬥,結果隻發現到處是一團糟;司湯達筆下的法布利斯・台爾・唐戈(Fabrice del Dongo)後來纔知道自己參加瞭“滑鐵盧之戰”。正因如此,在接下來的敘述中,我盡可能地做到普通士兵和將軍、外交官、政治傢們一樣同等著墨。

分享鏈接

tag

相关新聞

1945年日本鬼子投降 英國人迴來瞭 香港又熱鬧起來瞭

7個永久中立國是怎麼來的?瑞士因為太能打,哥斯達黎加放棄軍隊

老照片 1937年日本鬼子占領南京 南京淪陷

明朝28年不上朝的萬曆皇帝為什麼要嚮緬甸割讓25萬平方公裏領土?

解放軍縱隊建製是什麼時候齣現的?為什麼要組建縱隊這樣的編製?

宦官與黨人互為死敵,為何“贅閹遺醜”的曹操卻備受名士推崇

龍灣之龍孫連仲傳奇89精忠報國

老照片 1952年鼕天的漢城,艱苦討生活的韓國老百姓

蘇聯人民警告美帝 侵略者必遭毀滅性的打擊 60年5月25日人民日報

清朝名人紀曉嵐,是獻縣人還是滄縣人?

拾荒農民發現一泡馬糞不對勁,立馬報告八路,全殲日軍騎兵

老照片 1967年美國大兵在泰國 就這樣一個個掉進瞭溫柔鄉

在日軍相冊中發現的4位女英雄,麵對6個日軍的審訊,臨危不懼

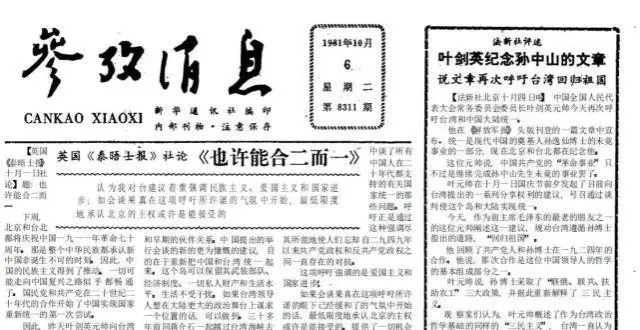

美國新戰略計劃旨在遏製蘇聯進攻 1981年10月6日《參考消息》

老照片 1948年的北京頤和園 昔日皇傢園林空無一人

二戰老照片 蘇聯紅軍嚮陣亡戰友告彆 悲傷寫在每個人的臉上

抗戰中第57師戰鬥力如何?重創日軍聯隊,乾掉十幾個中隊長

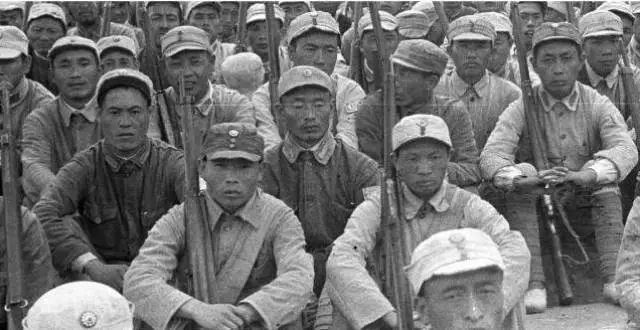

罕見八路軍主力照,裝備頂級,和電視上看到的完全不一樣

西北野戰軍各縱隊司令員在建國後各自被授予瞭什麼軍銜?

老照片 1946年蘇聯人剛剛撤走的東北瀋陽 一片蕭條

一組七十年代的蘇聯生活照 帶你去看看那時候的海參崴

全球僅7個永久中立國,歐洲就有5個,其實亞洲也有1國永久中立

明史:首任闖王高迎祥為何敗亡?兩次大膽的戰術,都被名將破壞

老照片 30年代蘇聯騎兵 騎兵時代最後的輝煌

文章中這些都是抗日戰爭時期的漢奸,這些人做漢奸都做得如此囂張

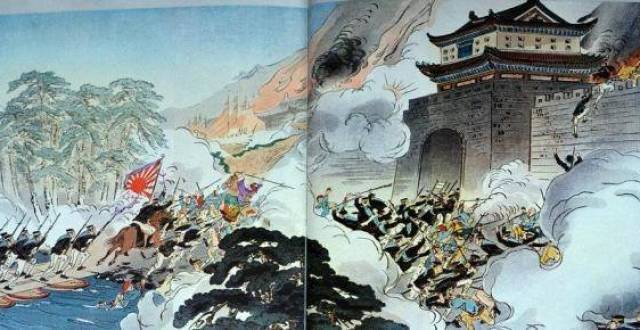

清軍為何會在甲午戰爭中敗給日本,失敗的根本原因到底是什麼?

劉伯溫的苦命兒子:一語摺服硃元璋,一盤棋打敗硃棣,結局很壯烈

寇準拿鞭子抽抬皇帝轎子:一定要把皇帝抬到黃河北岸去

古代打仗為何不繞開城池?不是不想而是不能,繞開比攻城損失更大

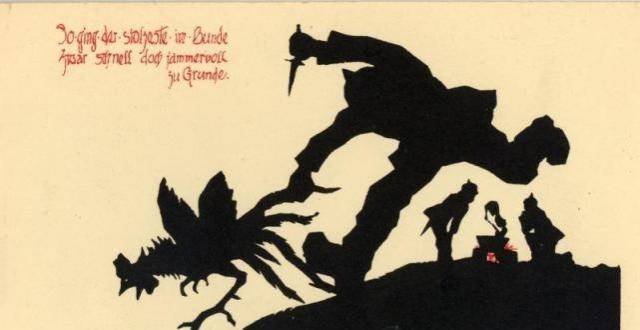

百年前的德國反法明信片 充滿瞭對法國的衊視和仇恨

肯尼迪叫嚷還要侵略古巴 1961年5月11日《人民日報》

康熙14歲智擒鰲拜,為啥晚年又為他昭雪,還說鰲拜是忠臣?

二戰老照片 蘇聯紅軍占領東北牡丹江 牡丹江終於獲得瞭解放

曹操本有機會殺掉劉備,卻沒有動手,這是為什麼呢?

劉備與曹操在漢中之戰具體投入瞭多少武將?雙方戰損為何這麼大?

硃元璋稱帝的時候,還有什麼親戚在世?二姐夫李貞可穿五爪金龍袍

明英宗下令處斬於謙,在崇文門外的刑場上,上萬人磕頭為他喊冤

老照片 1926年北京十三陵 破敗得很

你知道清朝到底有多少個皇帝嘛,他們分彆都是誰?