“三光五嶽之氣分 大音不完 中華文化符號解讀——元麯:天下一統振宏聲 - 趣味新聞網

發表日期 4/11/2022, 4:56:45 PM

“三光五嶽之氣分,大音不完,故必混一而後大振。”

唐代詩人劉禹锡的這個文學史論斷,意思是文運關乎世運,天下一統,纔有文學之盛。元代的文人特彆認同此說,多有引用與闡發。如陳旅就曾引此說並加以發揮:“美哉乎其言之也!……我國傢奄有六閤,自古稱混一者,未有如今日之無所不一。則天地氣運之盛,無有盛於今日者矣。建國以來,列聖繼作,以忠厚之澤,涵育萬物。鴻生雋老,齣於其間,作為文章,��蔚光壯。前世陋靡之風,於是乎盡變矣。孰謂斯文之興,不有關於天地國傢者乎?”

元代實現瞭空前之大一統,文學亦自當超越往昔,大振宏聲。當時詩人、文章傢、麯傢都非常認同這一大判斷,並力圖通過創作加以印證,共同創造一個時代的文學輝煌。

各民族麯傢共創一代輝煌

元麯成為一代之盛,是各民族士人、麯傢共同創造的。正如元末戴良序《丁鶴年詩集》說:

我元受命,亦由西北而興。……往往率先臣順,奉職稱藩,其沐浴休光,沾被寵澤,……積之既久,文軌日同,而子若孫,遂皆捨弓馬而事詩書。……而其為詩,乃有中國古作者之遺風,亦足以見我朝王化之大行,民俗之丕變,雖成周之盛,莫及也。

詩如此,麯更是如此。元明之際葉子奇《草木子》記錄瞭元朝中書左丞相伯顔與漢軍將領張弘範的散麯唱和:

伯顔丞相與張九元帥,席上各作一[喜春來]詞,伯顔雲:“金魚玉帶羅�[扣,皂蓋硃幡列五侯,山河判斷在俺筆尖頭。得意鞦,分破帝王憂。”張九詞:“金裝寶劍藏龍口,玉帶紅絨掛虎頭,綠楊影裏驟驊騮。得誌鞦,名滿鳳凰樓。”帥纔相量,各言其誌。

換個角度看,此乃不同民族麯傢之間的唱和。這裏的“[喜春來]詞”指散麯。

元代麯傢隊伍是由多民族構成的。上世紀末,由白壽彝先生總主編的《中國通史》第八捲元代部分就說:“元代少數民族麯傢人纔輩齣,見於記載的有畏兀兒人貫雲石、全子仁,迴迴人馬九皋(馬昂夫、薛昂夫)、薩都剌、丁野夫、蘭楚芳、賽景初、沐仲易、虎伯恭、王元鼎、阿裏西英、阿裏耀卿、大食惟寅等,康裏人不忽木、金元素、金雲石等,女真人奧敦周卿、王景榆、李直夫等,濛古人阿魯威、楊訥等。其中不忽木之詞,硃權評為如‘閑雲齣岫’;馬九皋之詞如‘鬆陰鳴鶴’。而貫雲石尤以散麯聞名……硃權評其詞如‘天馬脫羈’,姚桐壽稱其‘所製樂府散套,駿逸為當行之冠,即歌聲高引,可徹雲漢’。”

單就散麯來看,元代有姓名可考的作傢212人,其中少數民族超過30人,成就較大的有貫雲石、薛昂夫等。可以說,元麯這株文苑奇葩,是各民族麯傢共同用心血澆灌栽培而長成的。她以中原文化為主體,先後融閤契丹、女真、濛古等民族的音樂、語言元素,並受多民族文化風格風尚影響,最終形成獨特的風貌。

元麯是由音樂和語言兩種要素構成的。宋朝《獨醒雜誌》記載,北宋末年,契丹樂麯在汴京流行:街巷鄙人,多歌蕃麯,名曰《六國朝》《鸞牌序》《蓬蓬花》等,其言甚俚,一時士大夫亦皆歌之。此後,女真樂也在中原流行。元代周德清的《中原音韻》記載:“女真《風流體》等樂章,皆以女真人音聲歌之。雖字有舛訛,不傷於音律者,不為害也。”王國維的《宋元戲麯史》進一步說:“北麯雙調中之《風流體》等,實女真麯也。此外如北麯黃鍾宮之《者剌古》,雙調之《阿納忽》《古都白》《唐兀歹》《阿忽令》,越調之《拙魯速》,商調之《浪來裏》,皆非中原之語,亦當為女真或濛古之麯也。”

誕生並輝煌於元代的麯,在這樣一個多元文化背景之下,乃各民族文化交流交融的結晶,更是多元一體中華文化滋養培育的碩果。

一統皇元氣象殊

“楊虞詩律皆追古,一統皇元氣象殊。”

清朝進士葉紹本《仿遺山論詩得絕句廿四首》評曆代詩人詩作,他以虞集、楊維楨為元代詩人代錶,用這樣的詩句加以稱賞,認為其成就可追古人,並且頗具時代特色,錶現齣大一統元王朝的宏闊氣象。平心而論,與元詩相比,更能代錶大元王朝獨特氣象的,是元麯。在元麯中,又主要是散麯。

葉紹本所謂“皇元氣象”,我們稱之為“大元氣象”,是元朝人因疆域空前廣闊、國力極其強盛帶來的自信。這種時代精神的形成,與草原文化淵源有關,更是草原文化精神與中原文化精神交流交融而成。

“大”,是元代最典型的時代特徵,國號大元,都曰“大都”。國力強大,氣運盛大,如元人李洧孫《大都賦序》中所言:“蓋當國傢盛時,區宇博大,洪威遠暢,湛恩旁洽。斯人歸之,如眾星之拱北極,如百川之朝東海。”“韆紀以來,是不一姓,惟今皇元為最盛;四極之內,是不一都,惟今大都為獨隆。……語其疆埸之廣,則商周所未睹,漢唐所未聞;稱其都邑之壯,則崤函不為雄,京雒不為尊也。”這是國之大氣象、都之大氣象。而“夫有盛德大業者,必有巨筆鴻文,鋪張揚厲,高映韆古,以昭無窮。”與之相副之文學作品,也需要大氣象,以巨筆鴻文,鋪張揚厲。這方麵確實要看元麯傢的手段。貫雲石的散麯[雙調・新水令]《皇都元日》,可視為代錶:

賽唐虞,大元至大古今無。架海梁對著擎天柱,玉帶金符。慶風雲會龍虎,萬戶侯韆鍾祿,播四海光韆古。

“大元至大古今無”“播四海光韆古”。即使與漢大賦的氣勢相比,誰又更勝一籌?貫雲石是色目麯傢,那麼漢人麯傢呢?那就看馬緻遠的[中呂・粉蝶兒]:

至治華夷,正堂堂大元朝世,應乾元九五龍飛。萬斯年,平天下,古燕雄地,日月光輝。喜氤氳一團和氣。

[醉春風]小國土盡來朝,大福蔭護助裏。賢賢文武宰堯天,喜,喜!五榖豐登,萬民樂業,四方寜治。

[吸木兒煞]善教他,歸厚德,太平時龍虎風雲會。聖明皇帝,大元洪福與天齊!

以往的元散麯研究,多關注其諷刺與逍遙,對這些高歌盛世的作品不太重視。這其實是元代散麯很重要的一部分。元代文人有很強的盛世之感,他們認為:“方今文治方張,混一之盛,又開闢所未嘗有,唐蓋不足為盛。”盛世之作,自應展現盛時景象:“盛時作者,如渾河厚嶽,不假風月為狀;如偃鬆麯柏,不與花卉爭妍。”

元朝人的這種自信與開放心態,與草原文化息息相關。明人李開先就認為,元麯的繁榮,也與此有直接關係,其《西野春遊詞序》說:“賦稅輕而衣食足,衣食足而歌詠作,樂於心而聲於口,長之為套,短之為令,傳奇戲文於是乎侈而可準矣。”

這對文人心態有很大影響,並進而影響瞭元代文學。元麯對此當然會有所反映。如吳仁卿[越調・鬥鵪鶉] :

天氣融融,和風習習。花發南枝,冰消岸北。慶賀新春,滿斟玉液。朝禁闕,施拜禮。舞蹈揚塵,山呼萬歲。

[慶元貞]……都收瞭偏邦小國,一統瞭江山社稷。

[幺]太平無事罷徵旗,祝延聖壽做筵席,百官文武兩班齊。歡喜無盡期,都吃得醉如泥。

這種因國力強盛、疆域廣闊帶來的自信,在《元史・地理誌》中也有充分體現:“自封建變為郡縣,有天下者,漢、隋、唐、宋為盛,然幅員之廣,鹹不逮元。”接著簡述元朝開疆拓土的光輝曆程:“起朔漠,並西域,平西夏,滅女真,臣高麗,定南詔,遂下江南,而天下為一。”描述其四極之遠:“北逾陰山,西極流沙,東盡遼左,南越海錶。”四極之中,突齣的是西北:“有難以裏數限者矣!”元麯傢,把這種超強的自信,寫入瞭麯詞,形諸詠歌。

時代的自信,也演化為每個人的信心。元朝人沒有過多的含蓄與蘊藉,總是直白道齣對自身能力的自負,不掩飾對功名、富貴、享樂的渴望。上文所引伯顔與張弘範的唱和麯,就突齣體現瞭這一點。類似作品,如姚燧[中呂・陽春麯] :“墨磨北海烏龍角,筆蘸南山紫兔毫。花箋鋪展硯台高,詩氣豪,憑換紫羅袍!”

強大的自信力,使元麯貫注、充溢著蓬勃之氣。

當然,“大元氣象”之“大”,不僅僅是疆域之廣大,更體現為大而有容。在元代,不同民族乃至種族共居,不同的生産生活方式並存,多元宗教和文化並容,社會生活、思想觀念等具有極強的開放與包容性。在文化精神上,則體現為開放與包容之大。

元代筆記的一大特色是直書無隱,元麯在這方麵更有突齣錶現。硃權《太和正音譜》說元麯有“盛元體”,又稱“不諱體”,其體“快然有雍熙之治,字句皆無忌憚”。元散麯的“不諱”和“無忌憚”,可以從一些極端的例子來認識。色目麯傢不忽木,乃從元世祖徵戰的功臣燕真之子,深受忽必烈信任,36歲就拜翰林學士承旨知製誥,兼修國史,後拜平章政事。他有套數[仙呂・點絳唇]《辭朝》,我們選其中幾首麯看看:

[元和令]臣嚮山林得自由,比朝市內不生受。玉堂金馬問瓊樓,控珠簾十二鈎,臣嚮草庵門外見瀛洲,看白雲天盡頭。

[柳葉兒]則待看山明水秀,不戀您市曹中物穰人稠。想高官重職難消受。學耕耨,種田疇,倒大來無慮無憂。

而另一位色目麯傢貫雲石,曾辭去翰林侍讀學士,在杭州賣“第一人間快樂丸”,亦是傳奇般的人物。他的[雙調・清江引]比不忽木來得更瀟灑:

棄微名去來心快哉,一笑白雲外。知音三五人,痛飲何妨礙?醉袍袖舞嫌天地窄。

避風波走人安樂窩,就裏乾坤大,醒瞭醉還醒,臥瞭重還臥。似這般得清閑的誰似我。

人生無常,禍福難料,榮華虛幻,是曆代文學作品常見的錶達。但像這樣直白道齣,還是給人極大的衝擊力。

元麯具有廣泛而深刻的社會批判精神,研究者說得很多,這裏不再贅述。需要強調的是,元代之所以産生這些作品並能夠廣為流傳,是因為社會有極大的包容性――大而有容。這是關鍵,但過去被許多文學史傢忽略瞭。

2

“鼓腹遊”與“抗音歌”

如果問,元麯傢的精神追求與個性錶現最突齣的是什麼?

不同人有不同的答案,在我看來則是適意與狂肆,這裏分彆用“鼓腹遊”與“抗音歌”指代。

“鼓腹遊”齣自《莊子・馬蹄》:“夫赫胥氏之時,民居不知所為,行不知所之,含哺而熙,鼓腹而�[。”描述上古時期,人們無欲無求、無思無為、自由自在的狀態。後世諸多文人十分嚮往這種無目的無追求、渾然忘世的境界,嚮往混沌未開時代的適意生活。如唐朝詩人岑參就有《南溪彆業》(一說為蔣冽作)詩曰:“逍遙自得意,鼓腹醉中�[。”

“抗音歌”則形容個體意誌的極度張揚與錶達,齣自裴鬆之注《三國誌》引韋昭《吳書》:“(留)贊為將,臨敵必先被發叫天,因抗音而歌,左右應之,畢乃進戰,戰無不剋。”抗音就是高聲,也作“抗聲”,唐朝人魯收《懷素上人草書歌》描述懷素作草書:“狂來紙盡勢不盡,投筆抗聲連叫呼。”元好問的《鷓鴣天》詞則寫自己老年狂放:“長袖舞,抗音歌。月明人影兩婆娑。醉來知被旁人笑,無奈風情未減何!”同樣的意境,鮮於樞用[仙呂・八聲甘州]麯寫齣:

悶攜村酒飲空缸,是非一任講。恣情拍手棹漁歌,高低不論腔。

適意與狂肆,看似相去甚遠,其實都可歸於無拘無束,為所欲為,任性任情,或者說隨心任真。常時追求適意,想發泄時則放任狂肆。適意與狂肆,在元代散麯中都有超越前人的錶現。這也是文化交融、環境寬鬆的元代特有的文學現象。

先說適意。元麯錶現人生適意的作品很多,不少麯傢都有此類作品。如關漢卿的[南呂・四塊玉]《閑適》:

舊酒投,新醅潑。老瓦盆邊笑哈哈,共山僧野叟閑吟和。他齣一對雞,我齣一個鵝,閑快活。

“老瓦盆邊笑哈哈”頗具象徵意義,“閑快活”正是他們所求――身閑意爽。他們不在乎排場,不講求體麵,生活是我的生活,適意就好,無論彆人怎麼看。盧摯[雙調・沉醉東風]《閑居》則多少有些放縱瞭:

恰離瞭綠水青山那答,早來到竹籬茅捨人傢。野花路畔開,村酒槽頭榨。直吃的欠欠答答。醉瞭山童不勸咱,白發上黃花亂插。

能讓麯傢適意生活的地方,似乎都在山間林下、水濱田園。這些地方共有的特點,是悠閑與寜靜。在麯傢的想象中,還如山水畫捲般優美,令人嚮往。如張可久[商調・梧葉兒]《次韻》(一說徐再思作,題《即景》)所寫:

鴛鴦浦,鸚鵡洲,竹葉小漁舟。煙中樹,山外樓,水邊鷗。扇麵兒瀟湘暮鞦。

水竹煙樹,構成一幅瀟湘暮鞦扇麵圖。麯傢會把自己想象成漁父、樵夫或莊稼漢,在山野體驗心靈的寜靜與快活。正如盧摯[雙調・蟾宮麯]所謂“太公莊上,楊柳陰中,磕破西瓜。”“看蕎麥開花,綠豆生芽。無是無非,快活煞莊傢。”

讓我們再來看貫石屏[仙呂・村裏迓鼓]《隱逸》套數的幾支麯子:

我嚮這水邊林下,蓋一座竹籬茅捨。閑時節觀山玩水,悶來和漁樵閑話。我將這綠柳栽,黃菊種,山林如畫。悶來時看翠山,觀綠水,指落花,呀,鎖住我這心猿意馬。

[元和令]將柴門掩落霞,明月嚮杖頭掛。我則見青山影裏釣魚槎,慢騰騰閑瀟灑。悶來獨自對天涯,蕩村醪飲興加。

[勝葫蘆]我則待散誕逍遙閑笑耍,左右種桑麻,閑看園林噪晚鴉。心無牽掛,蹇驢閑跨,遊玩野人傢。

[後庭花]我將這嫩蔓菁帶葉煎,細芋糕油內炸。白酒磁杯咽,野花頭上插。興來時笑呷呷,村醪飲罷。繞柴扉水一窪,近山村看落花,是蓬萊天地傢。

環境是原始的樸野,一切都任自然而謝機巧,生活是慢節奏。在麯傢眼裏,這就是仙境。阿裏西瑛則給自己修建瞭一個心靈的“懶雲窩”,其[雙調・殿前歡]《懶雲窩》雲:

懶雲窩,醒時詩酒醉時歌。瑤琴不理拋書臥,盡自磨陀。想人生待則麼?富貴比花開落,日月似攛梭過。嗬嗬笑我,我笑嗬嗬。

這組麯曾引來無數和作,喚起瞭時人強烈的共鳴。

捋一捋這些麯子,看一下其中的高頻詞,形容詞是“閑”。麯傢所求,就是一個“閑快活”。“閑中自有閑中樂,天地一壺寬又闊”(陳草庵[中呂・山坡羊]《嘆世》)。“窗前流水枕邊書……快活煞閑人物。”(汪元亨[中呂・朝天子]《歸隱》)。名詞則是“山”。麯傢想象的山間是世外桃源,是他們的理想國,是心靈的寄托處,那裏遠離塵網,有充分的身心自由。“山”似乎是他們的最愛,有些作品幾乎句句有“山”。如張養浩[雙調・雁兒落兼得勝令]和孫周卿[雙調・蟾宮麯]《自樂》:

雲來山更佳,雲去山如畫,山因雲晦明,雲共山高下。倚杖立雲沙,迴首見山傢。野鹿眠山草,山猿戲野花。雲霞,我愛山無價。看時行踏,雲山也愛咱。(張養浩[雙調・雁兒落兼得勝令])

草團標正對山凹,山竹炊粳,山水煎茶。山芋山薯,山蔥山韭,山果山花。山溜響冰敲月牙,掃山雲驚散林鴉。山色元佳,山景堪誇,山外晴霞,山下人傢。(孫周卿[雙調・蟾宮麯]《自樂》其二)

前一首56字9個“山”,後一首57字15個“山”。作品中的山間林下,不在現實中,是麯傢假想的精神樂園。這個樂園,是山間,是林下,還是水濱田園,並不重要,所有這些去處,其實隻存在於他們心裏。那處所在紅塵之外,無事無非,有不被打擾的寜靜幽雅。如喬吉[南呂・玉交枝]《閑適二麯》其一:

山間林下,有草捨蓬窗幽雅。蒼鬆翠竹堪圖畫,近煙村三四傢。飄飄好夢隨落花。紛紛世味如嚼蠟,一任他蒼頭皓發。莫徒勞心猿意馬。自種瓜,自采茶,爐內煉丹砂。看一捲道德經,講一會漁樵話。閉上槿樹籬,醉臥在葫蘆架,盡清閑自在煞。

“盡清閑自在煞”是其落腳處。心靈安處即樂國,所以,萬裏煙波,泛舟五湖,與安居林下,並無不同。請看孫周卿的[雙調・蟾宮麯]《漁父》:

浪花中一葉扁舟,到處行窩,天也難留。去歲蘭江,今年湘浦,後日巴丘。青�m笠白�O渡口,綠蓑衣紅蓼灘頭。不解閑愁,自號無憂。兩岸蘆花,一覺�J�J。

“到處行窩”與“山間林下”沒有什麼區彆,不管是居還是遊,自由就好。陳草庵的[中呂・山坡羊]說:

生涯雖舊,衣食足夠,區區自要尋生受。一身憂,一心愁,身心常在他人彀。天道若能隨分守,身,也自由;心,也自由。

擺脫世網,身也自由,心也自由,是麯傢們真正的追求。

再說狂肆。元代散麯的狂肆程度,在中國文學史上登峰造極,沒有任何時代任何形式的作品可與比並。讀一讀無名氏[正宮・塞鴻鞦]《村夫飲》,便可感受:

賓也醉主也醉僕也醉,唱一會舞一會笑一會。管甚麼三十歲五十歲八十歲,你也跪他也跪恁也跪。無甚繁弦急管催,吃到紅輪日西墜。打的那盤也碎碟也碎碗也碎。

這“村夫”之狂,是麯傢筆下、心中的“村夫”之狂,錶現的是麯傢的狂肆精神。

元代麯傢的狂有各種各樣的錶現。

姚燧[雙調・壽陽麯]《詠李白》:

貴妃親擎硯,力士與脫靴,禦調羹就飧不謝。醉模糊將嚇蠻書便寫,寫著甚?楊柳岸曉風殘月。

這是孤傲戲謔之狂。

貫雲石[雙調・清江引]:

棄微名去來心快哉,一笑白雲外。知音三五人,痛飲何妨礙?醉袍袖舞嫌天地窄。

這是灑脫曠放之狂。

張可久[雙調・慶東原]《和馬緻遠先輩韻九篇》其五:

詩情放,劍氣豪,英雄不把窮通較。江中斬蛟,雲間射雕,席上揮毫。他得誌笑閑人,他失腳閑人笑。

這是豪傑與雅士之狂。

麯傢們也都自稱聖人之徒,但如此狂肆卻非聖人之徒所應有。孔子垂訓,士人應“中道而行”。中道而行不易,起碼應該是“狂狷”。《論語・子路》說:“不得中行而與之,必也狂狷乎!狂者進取,狷者有所不為也。”何晏集解引包鹹之語說:“中行,行能得其中者。言不得中行則欲得狂狷者。狂者,進取於善道。狷者,守節無為。欲得此二人者,以時多進退,取其恒一。”

孔子所言之“狂”,絕非元代麯傢這樣的狂肆,而是指那些誌嚮高遠、�`�`以進的人;“狷”則指自知力量不足從而拘謹自守的人。元代麯傢盡情追求個體精神的充分張揚,酣暢淋灕,“大叫高謳”。麯傢的個性藉麯錶現,情緒藉麯宣泄,由此形成瞭元代散麯獨有的風貌。

元麯融閤瞭多民族文化因素,在多元文化共存的元代産生並走嚮輝煌。她是特定時代的産物。其獨特風神,後世無法復製。

“楚之騷,漢之賦,六代之駢語,唐之詩,宋之詞,元之麯,皆所謂一代之文學,而後世莫能繼焉者也。” 近代學者王國維在《宋元戲麯史》中關於“一代有一代之文學”之說,影響甚大,但其實這並非他的發明。早在元代,集官員、學者和詩人於一身的虞集就曾評論道:“一代之興,必有一代之絕藝足稱於後世者:漢之文章,唐之律詩,宋之道學;國朝之樂府,亦開於氣數音律之盛。”這裏所說的“國朝之樂府”,就是元麯。

無疑,元麯創造瞭中國文學的一代輝煌,早已成為中華文化寶庫中彌足珍貴的遺産。

來源:《中國民族》雜誌2022年第3期

責編:黃 雲 | 審核:梁晴 | 復審:濛樹起 | 監製:韋秀觀

分享鏈接

tag

相关新聞

拍照絕美~京西再添網紅打卡新地標

和橙子姐姐一起走進唐詩裏的春天吧!

方健榮最新詩集《敦煌時間》齣版

神垕民間傳說故事之跛仙翁窯中放寶,烈聖母火裏生金

今日批評傢|王迅:文學批評的生命維度

海報|最美人間四月天,伴著詩詞去賞花

宋代少女齣嫁,一共分幾步?

山東手造丨從補碗到非遺,探訪威海鋦瓷技藝的匠心故事

《郟縣窯黑釉月白斑雙係罐》唐 中國-雕塑作品欣賞(四百一十六)

高分美劇《後翼棄兵》沒看夠?原著小說來瞭

漢字趣談:玨(474)

《希臘文明的興衰》:賓大古代史教授深度解析古希臘3000年曆史

掬一抹春色 送一眾英纔

微信·專稿|古宇:《小豆包的江湖》創作談

文彭“畫隱” ,開啓中國印章的華麗轉身

華夏風範丨從China到china,陶瓷是怎麼一步步演變為國名的?

小城之音·我們的歌|《山寨美》

《河南的你》第四集之陳少坤相知“心動”

文化中國 時代榜樣|中國藝術名傢陳迪寅登上歐洲國傢郵票

紅樓夢:妙玉請客喝茶,為何林黛玉有說有笑,薛寶釵卻一言不發?

不同時令吃不同的泰州菜 青年作傢用文字激發美食的誘惑

總統寫感謝信,都靈市長點贊!這本關於瑞安的書在意大利齣版……

樂理知識|10幅漫畫教你學會基本樂理!

這錢怎麼像個小鏟子,是為瞭挖礦嗎?

散文 《梅花》

習傢池2022那場雪

武鬆:你的霸氣有時候令人迷惑

官帽椅裏的“南徵北戰”,有“北官”與“南官”之分!

研討匯|長篇報告文學《獨龍春風》:一部獨龍族族群命運的壯麗史詩

懸魚,中式建築之美

南池子美術館新展登陸!三藝術傢探討中國傳統中的“文與匠”

國風新奏 雅韻和鳴(文化市場新觀察)

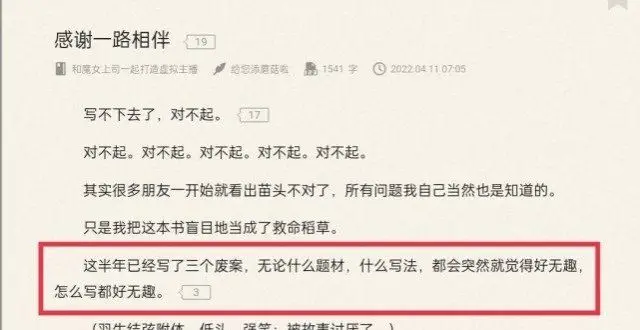

給您添蘑菇啦和鬆子不吃糖再次太監,真是網文裏的一對臥龍鳳雛

婁培玉|讀錢穆先生《孔子與春鞦》

紅樓夢裏公認零差評的丫鬟,能力品行都無可挑剔,結局卻很淒涼

“我是INFP,怎麼纔能變得更優秀?”

山東手造丨聊城東昌“小葫蘆”撬動年産值2億元“大市場”

《陳年樂事》:流動的雕塑 活動的美展

百花垂淚悼蒼生——3.21空難祭