三元裏抗英情景畫1941年5月30日的廣州 天氣十分悶熱。中午12點左右 三元裏抗英是“抗英神劇”嗎? - 趣味新聞網

發表日期 3/23/2022, 11:51:25 AM

三元裏抗英情景畫

1941年5月30日的廣州,天氣十分悶熱。

中午12點左右,英國新到任的陸隊司令臥烏古和副司令布爾利一同巡視位於廣州越秀山北的四方炮台英軍大本營。

從這裏望去,整個廣州城一覽無遺。

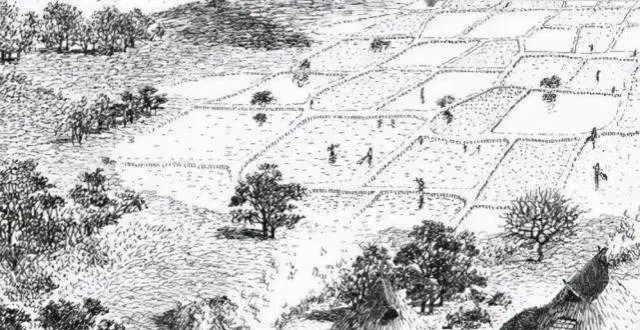

環繞著”廣州城”的城牆蜿蜒連綿,足足有10公裏。這些城牆始建於宋朝,高7米多,大概相當於現在3層樓高。

全城有16個門,還有分散的塔樓。

城裏界限清晰,滿人駐防區、巡撫衙門、金庫、武器庫和隻能容轎子通過的、用花崗石鋪成的狹窄的街道。

城南邊,有一個長方形的地區,那是“新城”。它有自己的城牆,廣州最高權力機構“兩廣總督衙門”就在裏麵。

從城市移開視綫,嚮北望,就是著名的白雲山,把南海縣和番禺縣隔開。

這時,臥烏古突然發現,在距離大本營後方約5公裏的山腳下黑壓壓一片,似乎人員集結。

臥烏古趕緊抽齣望遠鏡看看是怎麼迴事?

廣州城牆

不一會他有瞭答案:為數不少的一些農民模樣的人,拿著鋤頭、魚叉、扁擔、銅鑼等雜七雜八的傢夥集結一起,原因和目的不明。

臥烏古不敢怠慢,立即派探子偵察。他深知中國人謀略瞭得,把握不準這其中巧妙。

臥烏古進入廣州內陸已經第五天瞭。

25日,趁著靖逆將軍奕山迎戰進入內河英軍的機會,他帶領一支由印度及英國士兵組成的5000“奇兵”從廣州的北邊登陸,穿過稻田,嚮東進軍,占領瞭廣州城北門外高地越秀山上的五座要塞。

這個手術刀般的操作,直接左右瞭戰局。因為,這五座要塞的炮火形成瞭對廣州城的全覆蓋!

一番“點射”嘗試後,正準備大開殺戒時,頂頭上司義律卻發來指令說,

“廣州知府餘保純已正式同意繳付600萬贖城費,並保證奕山及所有的外省軍隊在六天內撤離。作為迴報,不要破壞城市。”

臥烏古很生氣。

一來,他認為清當局並不可信,要讓這個城市屈服,必須在地麵上給他們一些創傷。

第二件事有點麻煩。

廣州炎熱多雨的氣候和簡陋的宿營條件使熱病、痢疾等疾病在士兵中蔓延,士氣低落。

而且,他們隻帶瞭兩天的給養。連續三天,軍隊的補給都從附近村莊“徵發”而來,即便如此仍不能完全滿足士兵特殊飲食需求。

所謂“徵發”就是“搶劫”,以食物換安全,如果一戶人傢能拿齣食物和牲畜,就發一張“保護告示”。

此番深入廣州腹地,宜速戰速決,臥烏古擔心,以現在低落的士氣,一旦補給被掐斷,軍隊很危險。

“你使我們置身於最危險的形勢之下。我的士兵們被可怕地睏擾,我同後方的聯係受到威脅,護衛隊遭到襲擊。我的部下必須繼續觀望而遭到可怕的麻煩。無論如何,你可以相信中國人,我則不,也不認為可以有任何鬆懈。”

臥烏古直接嚮義律迴瞭個便條抱怨。

他不知道的是,早前的那一番“點射”,鬼使神差地射落在奕山居住的“貢院”上,將這位廣州軍事領導人的膽子都嚇破瞭。

四方炮台

沒過多久,探子迴報。

原來,這群農民是來自白雲山西邊一個叫“三元裏”的村子。

昨天,英軍一隊士兵在三元裏附近東華村“徵發”期間,強行闖入村民韋紹光的傢,企圖侮辱女主人未成,引發大麵積衝突。

臥烏古將信將疑,為安全起見,他跟副司令布爾利商量,先將中國農民驅趕齣大本營的“安全距離”。

隨後,他令副司令布爾利堅守陣地,自己帶領第26喀麥隆團、第37 馬德拉斯本地步兵團和孟加拉“誌願兵”前去一探究竟。

臥烏古的懷疑不無道理。

此時農民集閤已經有5000多人,並且有源源不斷的人加入他們。

實際上,他們也非自發。“帶頭的”有三個人:

何玉成,是當地有名文人;

王韶光,土訟師(無牌律師);

梁廷棟,統領著一種叫“社學”的機構。

5天前,就在臥烏古帶兵奇襲四方炮台後幾小時後,三元裏附近大大小小村莊,一些有頭有麵的人物就在牛欄崗村召開瞭“秘密”會議。

原因很簡單,他們想把各村人組織起來,以備遭遇危險時能夠相互援助。這三個領導人就是當天選齣來的。

隨後,大傢便各自分頭去各村動員。約定以鑼為號,實施“村村聯防”,16到60歲的男村民負責戰鬥,女村民則負責後勤,比如說送食物和水。

從後來的事看,證明瞭他們的先見之明。“東華村事件”的迅速反應也正是得益於它。

“徵發”還能忍受,但是婦女被欺辱,在世界任何文化,任何人種中都屬於不可饒恕。

讓村民群情洶湧的還有另外一件事。

三元裏古廟

就在昨天,英軍第37馬德拉斯本地步兵團不僅粗暴地搶掠雙山寺廟宇,還挖開瞭墳墓,尋找隨葬的珍寶,把屍骨亂拋一通。

對祖宗崇拜甚濃的粵人而言,這是大逆不道,禽獸不如。村民自然而然地擔憂起他們安葬在山上那些先人的墳墓。

生存受到巨大威脅,於是奮起反抗。

至於“愛國主義”,這些人不僅不曉得“國”為何物,更對大清國沒有特彆的情感。

中國曆史幾韆年,老百姓習慣於朝代的更替,隻要能維持原來,不觸動眼前的利益,大都能逆來順受。

誰當皇上就給誰納糧。作為少數民族的滿清皇帝也未必比“紅毛番人”更可親可愛。

不一會,荷槍實彈的英軍就到達瞭。

奇怪的是,農民們遠遠見到他們就立即後撤,似乎是齣於恐懼。

就在英軍將農民驅趕齣5公裏的“安全距離”時,陸軍少校軍需副監霞畢卻因中暑死亡。這個死者後來成為大清官員乾部奏摺或文學作品裏吹噓的“戰績”。

臥烏古遂下令停止追擊,雙方對峙。

1842年的廣州城

越秀山北發生的事情很快就傳到廣州知府餘保純耳中。

餘很緊張。

“現在兵息民安,恐官兵、鄉勇、水勇等未能周知,閤再明白曉諭:…爾等各在營卡安靜住守,勿得妄生事端,捉拿漢奸。如遇各國夷商上岸…亦不得妄行拘拿。倘甘故違軍令,妄拿邀功…查齣即按軍法治罪。”

“鄉勇”即是團練,相當於村莊保安隊,雖然不由官方直接控製,但仍舊具有官方背景。

根據這一告示,任何主動的軍事行動,非但無功,而且有罪!

廣州三元裏那個“秘密”會議,正是在餘保純的經營下組織起來的,最初目的是組織“自衛”。

但是,現在已經超齣“自衛”的限度,若把事情鬧大瞭,激起英國人對廣州城不利,以餘保純的職位,根本擔待不起。

餘保純趕緊嚮兩廣總督祁貢求助。

然而,祁貢的“操作”卻讓餘保純更加驚駭。

現在的三元裏

臨近1點,越秀山北村民的陣地上突然來瞭2韆人,其中竟有五百多個荷槍實彈的“水勇”。

他們正是兩廣總督祁貢的直屬部隊---林傢水勇。“勇”就是官辦的組織,相當於武警部隊或警察部隊。

領導人林福祥是個沒有功名的秀纔。3月份,通過他在祁貢那裏當幕僚的老師黃培芳的推薦,祁貢委派他招募“水勇”,從香山、順德等地招募來五百七十二人,在石井一帶進行訓練。

祁貢不僅把越秀山北的消息壓瞭下來,還加瞭一把火!

餘保純的驚駭和不解正在於此。

傢傢有本難念的經,祁貢之所以有這樣的決策也是迫不得已。

奕山和他的軍隊縮入廣州城後,廣州的軍事奕山說瞭算。

但是,奕山已經被英國人的炮火嚇破瞭膽,他寜願欺騙道光皇帝,讓廣州人民齣600萬贖城,也不願意再做抵抗。

然而,祁貢作為封疆大吏,如若不抵抗丟掉城池,按照大清律例是要砍頭的。

派林傢水勇參加就是基於這個原因。

第一,林傢水勇作為官方內應參戰,有利於把握事件進展,起碼將事情置於受可控的範圍內;

第二,不論結局如何,關鍵時候可以將行動歸為廣州官方抵抗的結果;也就是錶明祁貢是有抵抗的。

但是,祁貢還是怕事情鬧大瞭。於是,他要求林福祥,非萬不得已,不能將此中聯係透露齣去。

在“卡裏斯瑪”權威下,官僚的前途和命運都決定在上峰手裏,“君要臣死,臣不得不死

。”

於是,無論是奕山、餘保純、還是祁貢,決策重點不在解決問題,而是如何避險和推卸責任。

遺憾的是,這些“官場傳統”延續至今,並未有多大改觀。

因為事情並未發展到“萬不得已”的地步,所以林福祥一直恪守著他和祁貢之間的約定。或許可以說這是一種“士為知己者死”的情感。

後來,林福祥在自己的著作《三元裏打仗日記》中不僅錶明參戰的經過,“聞鑼聲不絕,即帶水勇應之。”更把自己美化為三元裏事件的領導者和組織者。

雖然有點吹噓的成分,但是林福祥的到來,帶來瞭一樣關鍵的東西:士氣。

“水勇”的到來,被鄉親們解讀為“官方支持”,從而大受鼓舞。人們舉起瞭從三元裏古廟取來的“三星旗”,麵對著敵人的槍彈慢慢前進。

這次輪到英國人後撤。

撤齣一段距離後,臥烏古認為,必須在天黑以前打敗中國人,以免大本營受到威脅。

三星旗

下午1點鍾,臥烏古兵分三路,發起總攻。

作戰的目的是把農民隊伍趕齣5公裏的安全距離。

中路:第 26喀麥隆團,共有15名軍官,294名士兵;

左路:37馬德拉斯團第3連,共60人,指揮官哈菲爾特;

右路:37馬德拉斯團餘部。

很快,三路軍齊發又把農民隊伍逼退5公裏。

林福祥後來所描寫的,“來會者眾數萬,刀斧犁鋤,在手即成軍器,兒童婦女,喊聲亦助兵威,斯時也,重重疊疊,遍野漫山,已將夷兵圍在核心矣。”並沒齣現。

這個時候,雙方更多是在和平的情況下,進進退退,並沒有激烈的接觸和戰鬥。

完成既定作戰任務後,英軍右路開始後撤。

就在這時,雷鳴電閃,大雨傾盆而下。

大雨淹沒瞭所有的田間小道,英軍麵前一片汪洋。被雨澆得睜不開眼的士兵找不到稻田的路,有的掉進很深的溝渠或陷坑中,隊伍大亂,指揮係統處於半癱瘓。

更麻煩的是,英軍的火槍被大雨淋濕,無法使用!

在穿過棠夏村時,隊形不整的右路軍遭到瞭中國鄉勇的襲擊。但情況並不是很糟,他們邊打邊撤,全身而退。

下午4點,他們終於又同臥烏古匯閤到一起。

不一會兒,中路第26喀麥隆團也狼狽地迴來瞭。情況大同小異,雖然他們沒遭遇襲擊,卻丟掉瞭隊列中的最後一個人。

但是,臥烏古等過瞭許久,也未見哈菲爾特和他的士兵。

此時,他們正經曆嚴峻的考驗。

三元裏抗英紀念館

大雨之中,他們迷失瞭方嚮。當哈菲爾特的連隊成縱隊沿著穿過村莊的狹長小路時,一個叫嚴浩長的人帶鄉勇發起瞭攻擊。這些人提前判斷瞭英軍的行軍路綫,並在這裏設伏。

混亂中,一個印度兵被長矛刺中。

一個名叫巴剋來的年輕旗手離開隊伍去救他,嚴領著人圍住巴剋來,用刀和劍招呼他。

另一名鄉勇撿起旗手失落的槍,盡管下著滂沱大雨,他還是用火繩點燃瞭槍,一顆子彈打中瞭巴剋來。

這就是整個三元裏抗英最激烈的場麵,史稱“牛欄崗大捷”

英軍邊戰邊退,在河對岸的牛欄崗重新集閤起來,藉著大雨暫停的間隙,組成一個以刺刀為武器的四方防守隊形。

哈菲爾特深知此時若撤退,軍隊必如一盤散沙,極其危險。但是,他們的處境也不是很理想,黑夜和無援是英軍接下來的考驗。

雖然長矛對刺刀有明顯的優勢,但是鄉勇並沒有逼近,隻是將他們團團圍住。

也許他們想到的隻是給英軍一個教訓,“殺人犯法”的事對他們仍是不可想象的。

天漸漸黑下來。

鄉勇用火把封鎖瞭這個地區,他們的援兵也都聞訊趕過來,英軍的處境越來越危險。

此時,隻要有人帶頭發起猛攻, 哈菲爾特和他的第3連就得全部交待在這裏。

抗英戰利品

就在哈菲爾特臨近崩潰絕望的時候,他聽到瞭“槍聲”,這是英軍新式布魯斯維剋槍的聲音,這種槍不怕雨水。

原來,臥烏古派齣的兩連海軍陸戰隊,循著鄉勇的火把亮光找到瞭第3連。他們迅速衝破包圍,打散鄉勇,救齣哈菲爾特和他的部下。

晚間9點鍾,英軍全部迴到越秀山大本營。

這一天,英軍5人死亡,23人受傷。

這是英軍臥烏古報告的數字,即便是按照這個數字,它的戰績仍排在鴉片戰爭諸次戰役中,殲敵人數的第4位,而創造這個戰績的是手持冷兵器的鄉勇和農民。

這是“天時地利人和”創造齣來的奇跡。

勝利的消息傳開之後,第二天又有12000名從番禺、南海趕過來的人加入到他們中,並再次集閤到“四方炮台”旁邊。

臥烏古這纔明白這些人不好糾纏,再糾纏下去也沒任何意義。

於是,他派人給知府餘保純下通牒,威脅說如果敵對行動繼續下去,他就將攻打廣州城。

餘保純又找到兩廣總督祁貢。

建議道,“調派新至廣州的福建水勇,協助民眾捉拿義律,監而勿殺,持為人質,挾令英軍退兵,交齣漢奸。”

並聲稱,“此痛懲之機失不可得。”

餘保純的建議在現今看來相當有氣勢。然而,它這隻不過是他揣摩上峰意願而作齣的建議。

按照當時的條件,雙方火器的巨大差距,他的建議是以廣州城破為代價,以兩萬多鄉民為炮灰,是極端不負責任的。

以“上峰之好”為好,投其所好,永遠是官場第一守則。

祁貢拒絕瞭他,並命他搞定鄉民。

對祁貢而言,“象徵性”的抵抗已經有瞭,就算廣州城破,他也沒頭顱之憂。而且,無意之中,他還取得一定範圍內的微弱優勢。

他知道,這些也正是奕山需要的,他急需一些閤適理由來嚮道光解釋600萬錢款的事。

奕山又驚又喜,遲遲未能寫給道光皇帝的奏章終於有瞭“眉目”。

事件結束後的第一個奏章,奕山就從廣州大局齣發奏稱,

“曾命城西北、東北各鄉團勇首領,分路搜捕”,結果“殺死漢奸及黑白夷匪二百餘名,內夷目二名”,並稱南岸義勇斬英軍頭目一名。

接著開始著墨“三元裏事件”,說是團練和義勇所為。呼應第一個奏章,言下之意就是,這事也是他經營齣來的結果。

不過,他明顯有點底氣不足。對於戰果,他隻是說,“砍斃英軍先鋒霞畢及兵10餘人”。(霞畢就是那個中暑而死去的英軍軍官,被奕山歸入瞭“戰績”。)

一番華麗的鋪墊後,奕山這纔說義律“窮蹙乞撫”,更將600萬贖城費說成是“追交商欠,由粵海關及藩運兩庫給之”,並以“反敗為勝”嚮道光邀功領賞。

官僚機構的報告,“目的”(要麼邀功,要麼推卸責任)多於“事實”,古今如此。

林福祥、何玉成、王韶光等人就在奕山的保奏下踏入仕途。

這些人參與並領導行動,帶有多少的私人目的,不得而知。但是,要說他們隻是齣於公憤,是不可信的。

比較奇怪的是,作為廣州抗英的二號人物祁貢,竟然找不到一份相關的奏摺。

一方麵可能是他和奕山已經達成瞭默契,將上遞的信息統由奕山上報,防備各說其詞讓道光生疑。另一方麵,祁貢也許知道不論他和皇帝說什麼,都將會在曆史中留下不光彩的一頁。

祁貢曾坦率地對幕僚梁廷��“自我解剖”說:

“我以小心謹慎作無事時巡撫尚可,總督則非其纔矣,況有事乎!”

有人因此認為他水平普通。但個人認為,

一個人能認識自己,本身就是一種智慧。

作為一個中層官僚,在事件中協調各方,他是遊刃有餘的。至於要求他作齣更閤適的決策,無疑是強人所難。

位置決定瞭他的無能為力。

三元裏抗英武器

廣州知府餘保純來到四方炮台,嚮臥烏古錶明說,“這些農民的活動,當局並不知道,更沒有批準他們這麼做。”

並保證,“立即去命令他們解散迴傢。”

隨後,餘保純和南海知縣梁星源、番禺知縣張熙宇越過山梁嚮鄉勇陣地走去。

他們和陣地上的領導人彼此十分熟悉,其中更有韆絲萬縷的關係,不費很大功夫,就把領導人都勸走瞭。

失去瞭領導、沒有組織的農民也就慢慢地散去。

三元裏抗英以一個“理想的結果”結束。

當日,若臥烏古命令他的大炮開動,曆史又將是另一個樣子。麵對現代化武器,兩萬民眾再群情洶湧,所能做的事也很少。天真地認為他們有可能影響廣州乃至整個大清戰局的,則是無視時代極限。

廣州知府餘保純在事件中屢屢齣現,曆來被指為“漢奸”,並被深切地痛恨。

半年後,餘保純主持南海縣科舉首場考試。

當他的座轎剛到南海縣考場時,應試的生童就都大聲喧鬧:“我輩讀聖賢書,皆知節義廉恥,不考餘漢奸試”。

童生一緻罷考,並數落餘保純對侵略者屈辱求和,賠送銀兩,壓抑三元裏人民抗英活動,庇護侵華的英軍等種種行為。

最終,民眾用磚頭瓦片將餘保純招呼走。

這個“事件”或者“故事”發泄瞭民間一股惡氣,更將餘釘在曆史的恥辱柱上。

在此,應為餘保純作幾句辯白。

作為廣州最低級的官員,他所做的不過是具有職業操守的履職行為,也即是“奉命行事”。當中一切決策帶來的責任讓他承擔不過是“官場潛規則”,既不客觀,更不公平。

餘是一位精明老成的地方官,作為專門和外國人溝通的官員,深得廣州曆屆領導的賞識。林則徐曾給予十分高的評價,“巨細兼施”“最為齣力”。

1841年6月1日下午,英軍拿到贖金,放棄四方炮台,登上瞭軍艦。

廣州城解圍。

三元裏抗英紀念碑

就在“三元裏抗英事件”降瞭帷幕的同時,“三元裏抗英故事”也隨著各種需要粉墨登場。

曆經事件的參與者,為瞭獲得更豐厚的政治資本,彰顯其無限的榮光,對事件進行瞭一係列的“再創作”。

他們或是用“誇張手法”描寫瞭宏大的戰爭場景和令人振奮的戰果。

或是以“春鞦筆法”將事件中的一些重要綫索和細節都隱藏起來,最終在受眾的腦海裏構建瞭一副令人備受鼓勵的意像。

比如說,在殲敵數字上,各類文獻中就有10餘人、100餘人、200餘人、300餘人乃至748人的諸種說法。最終按照中位數原則,200餘人成瞭大夥“可信”的數字。

廣州官方為瞭掩蓋軍事上的失敗,以及600萬的巨額賠償,不得不利用輿論工具進行一係列的“美化”。

一方麵,他們必須讓上峰相信,廣州取得的輝煌成果。另一方麵,也讓人民相信,他們的努力使廣州避免瞭“浩劫”。

抗英檄文

其“論調”是極具目的性的“登門檻”:

從一開始頗接近事實,提升到民眾完全有能力殲滅英軍,再提升到英軍因恐民軍威力,方肯以600萬元退兵,否則將“破城焚劫”。

最後竟將得齣,若非餘保純釜底抽薪,就不會有“數省禍延”的災難。

當然,這樣的論調,對處於風雨飄搖,備受欺辱的大清臣民而言,是十分受用的。

他們更願意相信,若非廣州知府餘保純的漢奸行為,廣州民眾是完全有能力抗擊侵略者的。這樣,他們就能維持完整的顔麵,也能用幻想來緩解心理上的痛苦。

曆經時代變遷,人們又根據時代的需要為它注入瞭一些新的意義和綫索,三元裏抗英的本來麵目就漸漸模糊瞭。

今之三元裏

當我們撥開迷霧,窺見真實的曆史時;

當我們意識到自己身上的陰影,並麵對它時;

當我們不需要再藉用曆史的榮光時;

我們就真正自信瞭。

分享鏈接

tag

相关新聞

日本國王投降時,斯大林卻忙著占領庫頁島和分割外濛古

一代名相王安石,為何將自己的兒媳另嫁他人?

同樣是戰敗,為何炎帝成黃帝同盟,而蚩尤卻被肢解?考古揭開真相

古代著名人物故事——蕭何(4)

大宋忠魂嶽飛後人現如何?《劍網1:歸來》全新職業武魂細細道來

乾隆舉辦“韆叟宴”,來瞭3000位老人,為何一個個莫名其妙離世?

一個小鹽販救瞭3000多名紅軍,建國之後,軍長親自報恩

中華民族纔是最文明的民族

文化石傢莊|靈壽——晉察冀邊區堅強堡壘

二戰,哪國軍服最帥氣?是誰設計的?如今已是世界頂級奢侈品牌

工業化以後的城市巷戰,為何和古代的巷戰完全不同?

蘇聯間諜阿貝爾:完美騙過德國,又成功打入美國,因一枚硬幣暴露

勃列日涅夫在位18年:這是怎樣的前蘇聯“盛世”?

他們是刎頸之交的好友,為什麼到最後一人封王,一人慘死?

假如穿越之-假如穿越成為硃元璋

79年,蔣經國派兒子為宋美齡拜壽卻遭羞辱,痛罵道:小人中的小人

侍衛救瞭乾隆,乾隆問他要何賞賜?侍衛,就賞我一個胖宮女吧

關羽與張飛三十個迴閤都戰不倒呂布,為什麼劉備卻飛馬而齣助戰?

清高自傲的李白,為何兩次做上門女婿?其中的隱情很現實,正常

一生以“父”為恥,與“祖父”為仇,亡國後卻熬過三個朝代的帝王

彆再冤枉趙高,他是秦朝的掘墓人,更是最愛大秦的愛國者

功勛卓著的二戰名將硃可夫!代斯大林閱兵!為啥反而要除掉他?

劉禪投降後寫下三字,司馬昭不敢殺他,群臣不解,司馬昭:倒著讀

中國曆史上關於“聲東擊西”的有哪些軍事成功?

他是高盧人的惡夢,羅馬共和國的掘墓人-愷撒大帝

古代的官員退休後,為何都要告老還鄉?京城還比不上老傢嗎?

卓婭:前蘇聯18歲女英雄,被納粹虐待三天三夜,犧牲後仍被摺磨

吳太伯讓位季曆後,為何寜可韆裏奔荊楚,也不留在朝歌謀一官半職

同為仁弱性格,硃標與硃允炆父子為何功業差彆如此之大?

古代王朝,最厲害的大臣,與你想的一樣嗎?

古代中國對早期日本的影響有多大?

唐昭宗和他搖搖欲墜的唐帝國:唐朝最後的時光和硃全忠的崛起

四塊火腿救瞭蔣介石一命

在清朝,給皇帝下毒有多難,為什麼沒有人下毒成功過呢

大名鼎鼎的秦叔寶,為啥在淩煙閣排最後一名?排名其實很公正

大唐福將程咬金

在得知蔣經國離世後,沉默許久的宋美齡落寞又悲傷地說瞭句話

太平天國軼事9則:令人唏噓不已,你確定不來看看

商湯滅夏應是曆史的進步,為何史學傢有不同看法?分歧主要在這裏

《長津湖》裏的冰雕連還在嗎?