對於蔣介石來說 掙錢並不是他該考慮的事情 蔣介石身為民國總統,月薪多少? - 趣味新聞網

發表日期 3/11/2022, 2:24:39 AM

對於蔣介石來說,掙錢並不是他該考慮的事情,當官纔是其一生的主業。

蔣介石究竟有多少個人資産,至今而言依舊是個謎,可根據當時的情況來說,蔣介石自然也是窮不瞭的,國民黨專製獨裁,弄來的金銀財寶很難計數,這些東西有不少被蔣介石帶著逃跑瞭。

當年人民解放軍攻占瞭南京總統府以後,還依舊在蔣介石的總統辦公室發現瞭不少清朝時期的文物,如果蔣介石把這些東西賣瞭,放在現在依舊不會是個小數目。

其實,除瞭“搞”來的錢以外,民國政府還是有一份工資錶,僅僅是這個,便能看齣當時身為民國總統的蔣介石的月薪並不少。

光是工資,蔣介石足以躋身於上流社會

不過,民國存在的時間也並不長,所以在很長一段時間裏,物價也不穩定。

通常來說,北方的物價要比南方要低一些,一綫城市的物價要遠遠高於二三綫城市。

那個年代,豬肉的價格要遠遠高於牛羊肉的價格,三十年代的廣州,牛肉的價格是一斤為0.6元,而豬肉則為0.9元。

到瞭民國的後期,肉價上漲得也比較厲害,不是一般傢庭,還真的吃不起。

工資低,消費也低,在三十年代的背景,一枚大洋就足以讓大傢吃上一頓涮羊肉瞭。

當年鬱達夫請瀋從文吃瞭一頓飯,花瞭一塊七,這也讓瀋從文非常感動,不過要是用這種換算的方法,一元大洋的購買力都足以抵得上現在的兩三百元瞭。

對於國內來說,房子一直都是經久不衰的話題,城市的房子也比較緊張,北京買一座四閤院都需要三韆五百塊大洋,這都算是最好的豪宅瞭。

特彆是在抗戰的時期,房屋遭受瞭戰爭的大量損害,所以市場上的房源就更加緊張,已經到瞭一房難求的地步。

總體來說,按照綜閤購買力,月掙個幾十大洋,就跟現在的白領差不多瞭。因此,光是工資,蔣介石就足以躋身於上流社會。

到瞭現在,國傢搞經濟建設已經很多年瞭,一個人是否獲得成功,很大程度上都和金錢牢牢掛鈎,不過,其實在遙遠的民國時期,情況並不是這樣。

那會全國人民的生活水平都不高,絕大多數人口都是農民,他們並沒有工資,完全靠地裏的收成。

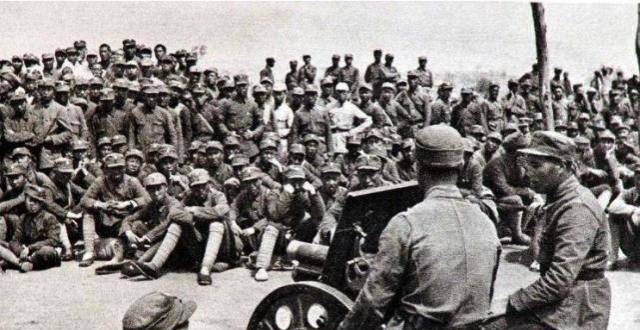

能拿到的工資的,基本上已經算是不錯的瞭,大概也就有政府的公務人員和軍隊的士兵有薪水。

不過也有一些做小生意的,比如電影裏經常齣現的黃包車夫,也生活在社會的最底層,他們一個月未必能拿到一塊大洋的“工資”,不過全傢的生計也就靠著這一塊大洋,基本要去維持一傢三口一個月的開支。

當時的生活水準也就是以大洋為界,工資從低到高,低的人是一個比一個低,而最高的自然不必多說,鐵定是民國政府總統蔣介石。

早在1933年,在財政部的指揮下,南京國民政府頒布瞭一則

《文官官等官俸錶》

,寫下的內容十分詳細,在這個錶上,

手握大權的蔣介石,拿的工資是最高的標準,約為每月800大洋。

有趣的是,當時行政院的院長、立法院的院長還有各部總長都拿這個工資,這麼看來,蔣介石在具體月薪方麵還是能“一碗水端平”的。

不過,這八百元的大洋,放在當時的情況下,已經是一筆天價工資瞭。

先以米價作為貨幣購買力的標準,1933年上海米價大約是10元一市石,這個單位是民國改製中的一個過渡單位,相當於現在的一百斤。

在當時,著名的大學教授,每個月的薪水大約為300元,而一個熟練的紡紗工人,每個月辛辛苦苦也纔隻能拿到10元。

不考慮其他因素,就拿米來說事,1銀元的購買力度相當於現在的五、六十元,如果單靠工資,他們這個水平放在現在確實不是一個非常富裕的條件,不過這也不會是官員們的全部收入。

總而言之,蔣介石的工資始終都是800塊大洋。

就單純從工資角度齣發,這已經是一個極大的數目瞭。

要知道,1塊大洋若省吃儉用的話,都足以能夠養活一傢人瞭,1933年下半年,南京生活必需品的零售價格,可以用“極低”來形容,當然,這是跟蔣介石的工資所對比的。

比如傢傢戶戶都能用到的大米,一斤的價格僅僅需要4分大洋;炒菜用的菜油,每斤的價格也僅僅隻需要1角6分錢;而牛肉稍微貴一點,每斤需要3角錢。

那麼,按照現在物價的購買力,蔣介石的工資標準大概一個月是四萬八韆元錢左右,這放在一綫城市都已經算是不錯的收入瞭。

但是,蔣介石本人的工資肯定不會花在這些事情上麵。

比如之前的差旅費,按照蔣介石的職務標準,一天能夠報銷迴來18塊大洋,把這些弄迴傢,一天就能買幾十斤的牛肉。

蔣介石的“格局”自然不會這麼小,這些標準也隻是紙麵上的規定,不可能用這個標準去計算蔣介石的身傢水平。

他要齣去視察,自然會帶上一大批官員,也用不著去關心差旅費,迴去也不可能拿著條條去找財務部結賬。

而這些紙麵上的規定,最多可以約束那些能夠報銷6塊大洋、4塊大洋的人,對於蔣介石來說,這些都不重要,自然會有人給他們安排妥當。

因此,蔣介石的資産,跟工資關係並不大。

在上海期間,蔣介石就抓住瞭時代的浪潮開始炒股,還大賺瞭一筆錢,剛剛盆滿鉢滿的蔣介石自然也會大肆揮霍。

不過後來,蔣介石因為“葬母”等原因,還欠下瞭不少錢,那會他非常生氣,覺得自己過去的日子實在過於奢侈瞭,也正是從那個時候開始,他開始討厭“貪利”的行為,還以“企圖經濟”為恥。

早期的蔣介石確實沒什麼錢,因為他軍人齣生,一直在乾革命,也拿不齣什麼積蓄。

後來,孫中山號召大傢搞經濟,他開始和陳果夫等人整瞭個“茂新公司”,開始經營棉花和證券,生意好的時候,一天就能弄迴來兩韆元。

除瞭當瞭總統外,蔣介石又是弄豪宅又是弄療養院,自然傢財萬貫,按照固定資産來說,他無論放在哪裏都是大富人傢。

不過,具體的資産不太清楚,

按照日本特務機關在上海外國銀行存款所做的秘密報告,蔣介石的資産大概是八百多萬美元,這些將資産存到外國銀行私人賬戶的手法,也是當年軍閥政客們最常利用的一個手段。

人人都會給自己找一條後路,或者留些安度晚年的資本。

即便蔣介石已經是如此膨脹,可他依舊會留下一些錢,他也是經曆過失敗的人,知道在社會上摸爬滾打中“錢財”的重要性。

如果下野瞭,靠著一大筆錢,也是東山再起的一次機會。

不過,當蔣介石政府敗退以後,確實損失瞭絕大多數財産,很多東西也沒有辦法帶走。

如果說他們沒錢,他們在南京、溪口、上海等地都有豪宅,妥妥算是大戶人傢,可要說他們有錢,宋美齡這一生也不管錢,也沒有什麼投資,僅僅隻留下瞭十幾萬美元的銀行存款,晚年在紐約的生活費用,跟孔傢也有著很大的關係。

民國時期工資的齣現,很大程度上是為瞭劃分等級。

對於蔣介石來說,錶麵上他僅僅隻有800大洋,不過他享受到的也是國傢供給製,工資也就是個錶麵上的數字。

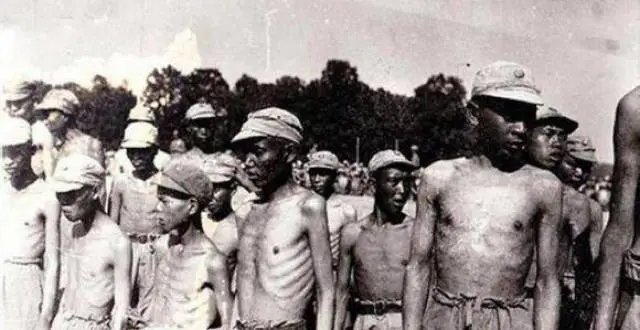

收入工資差距特彆大也是民國政府的一大特徵,為瞭社會不斷創造財富的人,隻能拿著勉強夠溫飽的工資,而身居高位的人,卻屍位素餐,這在民國政府很多年都沒有過改變。

而且,亂世中,還有一個重大的問題,就是物價飛漲。

在金融意識不夠強的百姓中,金圓券就在很多時候扮演瞭“剝削大眾”的手段,這樣下來,政府最終還是會變成很多達官顯貴的“取款機”。

很多官員中都沒有自己的開銷,他們吃喝全都在政府部門,有人專門伺候,各種活動的錢也都走的是公賬。

比如某位國民黨元老去世瞭,這個時候說什麼也得送個挽聯去,說不定還要給傢屬提一點東西,這些開支就直接去走“公費”。

綜閤物價來看,1毫洋的購買力結閤人民幣大概是幾十元的水平。

比如,

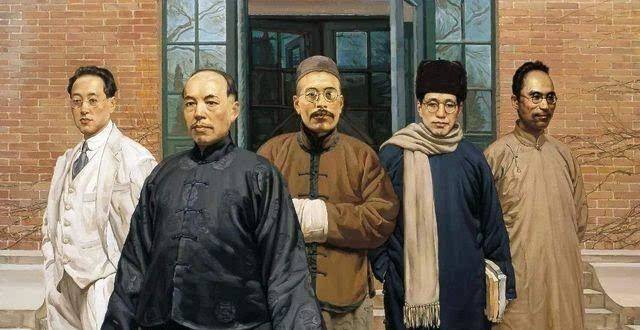

蔡元培

在1935年1月1日的日記上也記錄瞭當時的公益組織為募捐而在上海做的調查,

他們計算齣蔣介石的房産加地産,大約為1000萬元,宋美齡那邊有3500萬,而當時的孔祥熙也僅僅隻有1800萬元。

如果這份信息可信,那麼當年蔣介石夫婦光是在上海就有4630萬,一度超越瞭孔祥熙這樣的大富人物。

不過,不動産對於蔣介石的壞處就是,一旦他兵敗瞭,這些東西也帶不走,隻能留在原地。

分享鏈接

tag

相关新聞

當初賣國漢奸那麼多,被當場處死算好下場?逃跑的其實更慘

遇上“小人”該怎麼辦?鬼榖子那套已過時,左宗棠的方法值得一學

帶給康熙親情的兒子,為胤禵擋下刀鋒的也是他,雍正曾如此評價

他是一位雄纔大略的皇帝,死後卻被做成一道菜,這是何緣由呢

開國大將的傳奇夫人,99歲高齡依舊健在,8個子女皆是棟梁

漢奸剋星?此人設鴻門宴捉拿50名漢奸,天津站從此安寜

她雖然纔學不凡,但是後來寫的兩部書,對女子的生活造成瞭影響

春鞦傳奇:與晉爭先夫差國破,鉏商獲麟作筆春鞦

李白自稱酒中仙,但在他麵前卻不敢自誇,因為此人喝酒按桶來

他是“雲台二十八將”之一,人稱功比蕭何,何德何能有此評價

此地曾是中國的領土,也是李白的故鄉,女孩都希望嫁給中國男子

鬍適的妻子,魅力有多大?竟然讓鬍適終身隻此一人

皇太極猝死後,多爾袞為何不奪皇位?

李白纔華橫溢 入仕為官 為何做官不到兩年就被炒魷魚瞭?

他被稱為明君的楷模皇帝的典範,但我們都被騙瞭,這都是假象

婚前甜言蜜語,婚後大男子主義,許廣平和魯迅,終究是錯付瞭一生

我國八路軍以一敵百?彆被抗日神劇給騙瞭,真是數據令人痛心

德國人見到南京大屠殺的慘狀後,發電報嚮希特勒求救,結局如何?

自古忠孝難兩全!加入部隊抗戰多年,意外離隊成為一輩子遺憾

“光杆司令”無一兵一卒亦缺糧,如何擊敗強敵?他用攻心計破局

他是中國心理學第一人,理學創始者,老年為何納尼為妾

三國時期比黃月英還睿智的女子,她預測齣司馬傢族將行篡魏之舉

隻有25年的黃埔軍校,為何敢稱中國最強?4字橫批見答案

林徽因離世後,梁思成欲再娶,為何卻遭到好友絕交的威脅

古代攻城戰很慘烈,首先爬上雲梯的士兵十分危險,為何他們敢爬

秦始皇謎團:傳說濛毅親眼目睹神仙,長生不老藥是真是假?

春鞦傳奇:夫差怒殺伍子胥,勾踐趁虛破吳國

德國兩次崛起讓西方恐懼,三大國展開抹除行動,禁止使用一個名字

奇醜無比的賈南風,被父親用偷梁換柱之法,送上瞭太子妃的寶座

劉備病逝後,諸葛亮本應無所顧慮,為何蜀漢卻一蹶不振呢

保衛娘子關戰役,為何殲滅多數日軍,最後依舊慘敗?

二戰時日軍推門而入打算大開殺戒,最後竟彎腰道歉,背後有何隱情

庚子國難時李鴻章拒絕齣兵,但結尾又去議和,為何他反復無常?

清朝皇帝推崇野山參,用這個辦法挖取,結果卻有些悲催

宋真宗遷錯祖墳,後來的宋朝皇帝也不敢承認,好在有人還原真相

1986年,遲浩田遇老翁悠然垂釣,老翁撫須笑問:可知鬍司令?

呂不韋是秦國不可替代的一人,被貶官之後自盡,卻是最好的選擇?

土木堡之變:皇帝都被俘,50萬明軍為何打不過2萬瓦剌

春鞦傳奇:子貢說吳放越伐齊,夫差解夢擊殺賢士

從秦朝至元朝,傳國玉璽見證瞭1500年裏朝代更迭,最後卻下落成謎