齊魯晚報・齊魯壹點 記者 師文靜“大抵是倦瞭 竟迴我這般敷衍”“你瞧 林黛玉式“發瘋文學”又火瞭,網絡玩梗花樣求新 - 趣味新聞網

發表日期 3/25/2022, 8:38:34 PM

齊魯晚報・齊魯壹點 記者 師文靜

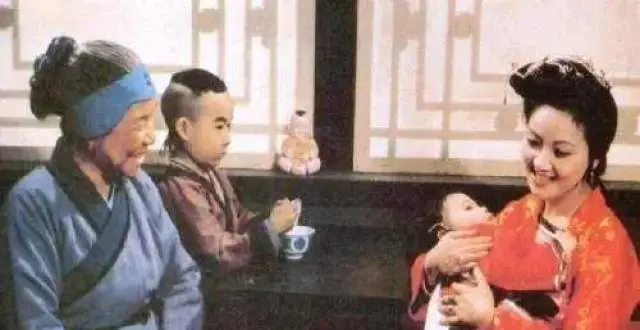

“大抵是倦瞭,竟迴我這般敷衍”“你瞧,又開始畫大餅瞭,我要是信瞭,怕是要哭斷腸去瞭”“哥哥要是這般態度,倒不如直接不理我的好,顯得我無理取鬧瞭些”……

近日,模仿《紅樓夢》中林黛玉說話語氣的一些網絡用語、二創視頻、模仿視頻等開始流行,這些內容被稱為林黛玉式“發瘋文學”。網絡玩梗常玩常新,從“杜甫很忙”到“元芳,你怎麼看”“魯迅曰”,再到玩壞世界名畫等,網友們在一浪浪玩梗大潮中不斷追求新鮮感。

關鍵詞造梗

脫離人物形象

網絡上對“發瘋文學”的定義是“快樂又實用的文體”,而“發瘋”文學的作用是:發一大段瘋狂的廢話可以很解壓,也能讓對方知道麵對的是一個“瘋子”,最好給我謹慎一點不要敷衍。知道瞭網絡“發瘋文學”的使用環境,也就知道瞭模仿林黛玉說話語氣的一段段網絡語為何能流行。

放到當下的語言環境中,這些模仿林黛玉的話,聽起來彆扭、造作、廢話連篇,但網友關注的並非這些話語本身,而是能否融入這種拋梗、接梗、玩梗的網絡潮流現象中。

比如,在一些短視頻中,網友模仿林黛玉語氣懟男朋友:“平日裏,我說的話,全當耳邊風瞭,從未聽過我一句話。怎麼彆人說的丟個垃圾你就應瞭,比聖旨還快。”

有網友模仿林黛玉調侃眼中隻有寵物狗的媽媽:“這怕不是又被哪位弟弟絆住瞭,竟如此不理人瞭。”

也有網友用來調侃與領導的對話:“如此說來,倒是我的錯瞭,不像新來的同事,那般年輕,那般能乾。”

其實,因為林黛玉是《紅樓夢》中最經典的人物形象,在網絡流行文化中,她的一些語言早已流行,比如“單單我有,還是彆的妹妹都有”等,會經常齣現在網友的聊天中。林黛玉這個人物形象一直被網友不斷解讀,甚至解構。

在這一波網絡玩梗文化中,林黛玉式“發瘋文學”一開始就脫離瞭林黛玉的文學藝術形象,隻是林黛玉話語中的一些關鍵詞被拿來使用和造梗,比如“大抵是”“也虧你”“管你什麼相乾”“白費心瞭”等,網友自造的林黛玉式“發瘋文學”更多的是陰陽怪氣、委屈巴巴、巧舌如簧的意味,跟文學作品中林黛玉話語中呈現的伶牙俐齒、愛說愛笑、嬌俏可人的形象不沾邊。

玩這些梗的網友不見得對林黛玉這個人物有體會,或者真的需要“發瘋文學”這種話語術,隻是更希望自己能參與到這場玩梗狂歡中,參與到集體情緒的抒發中。

網絡玩梗求新

但轉瞬即逝

在網絡海洋中,每隔一段時間,都會齣現各種對文學經典、曆史名人、著名作傢、經典藝術等的玩梗式狂歡,這些玩梗狂歡本身就是網絡化娛樂時代的組成部分,它們的存在就是為瞭遊戲、娛樂、惡搞和戲謔。

2012年一場“杜甫很忙”的惡搞娛樂就曾風靡網絡,語文課本上憂國憂民的杜甫形象,被網友們惡搞成狙擊手、送水工、肌肉男、西瓜攤主等,共同構成瞭“杜甫很忙”的網絡景象。

在網絡社交媒體剛流行的十年前,網友們集體戲謔杜甫,將古代名人的權威形象進行解構和錯位式解讀,讓不少網友覺得新鮮、好玩,也讓不少學界的人感到吃驚和無法接受。當時,不少評論文章認為這種網絡流行現象不可思議、沒有底綫,反映瞭現代人精神世界的失落。

除瞭批判,更多的人反思這種網絡惡搞現象,也有部分人認為針對這種現象要鬆弛,批評不要上綱上綫,因為新的時代新的解讀,也是一種創新。

“杜甫很忙”之後,網友對主流文化內容的解構式、戲謔式玩梗並沒有停止,主流文化群體對此現象也逐漸見怪不怪。幾年前,大傢都玩“包拯很忙”“元芳,你怎麼看”等梗,也是玩得不亦樂乎。

2019年隨著短視頻平台的流行,雞湯文、說教文開始流行,有一個網絡流行現象是名傢名言滿天飛,張愛玲、莫言、白岩鬆等人的假名言被多處傳播,莫言和白岩鬆還齣來“打假”,否認說過那些“漂亮的名言”。名言滿天飛的潮流中,“魯迅說”“魯迅曰”成為一種玩梗現象,很多話都被安在魯迅頭上,比如:“年輕人,多吃蔬菜,少熬夜”“本身就窮,摺騰對瞭就成瞭富人,摺騰不對,大不瞭還是窮人”“到瞭一定的年齡,必須扔掉四樣東西:沒意義的酒局,不愛你的人,看不起你的親戚,虛情假意的朋友”。

在互聯網娛樂狂歡的語境下,魯迅有著“中國中學生最害怕的男人”“亞洲第一梗王”“網絡名言鼻祖”等稱號。

從“杜甫很忙”到“魯迅說”,再到林黛玉“發瘋文學”,都是網絡流行文化對嚴肅文化的惡搞、開涮。一波又一波玩梗熱潮,說明網絡流行文化特徵之一是永遠狂歡、解構和惡搞,它崇尚的就是娛樂化、非主流、消解意義,網友在拋梗、接梗中宣泄情緒,尋找社交共鳴。網絡玩梗潮可能製造的是“僞語境”,擁有粗鄙化的元素,但現在不越界、不觸及底綫地玩梗,也不再會被一本正經地批評是人文精神的失落、社會風氣的汙染,大傢都知道這種娛樂玩法追求新穎、有吸引力,但會轉瞬即逝。

分享鏈接

tag

相关新聞

紅樓夢裏有哪些彆有深意的地名?

湖南日報丨聞道浯溪水亦香

慶山-安妮寶貝:過盡韆帆,一意孤行

陳應鬆用文字重新發現故鄉,新作《天露灣》再現鄉村巨變

中共一大會址(含博文女校)保護修繕工程入選全國革命文物保護利用優秀案例

湖北漢墓齣土“謎”樣竹簡,經過專傢解讀,揭開漢代用竹簡陪葬的秘密

讀書的最高境界是“過目即忘”(陽明心學智慧)

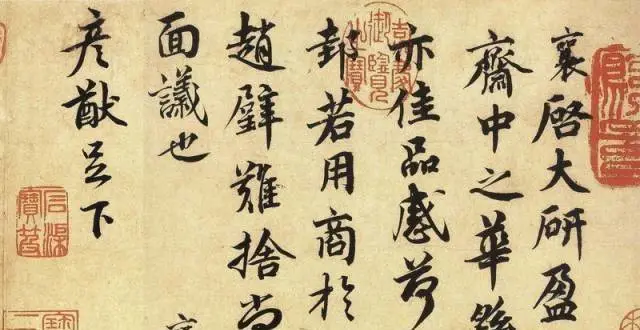

蘇軾稱贊他的書法:心手相應,變化無窮,為本朝第一!

“時間的溫度”中意藝術傢繪畫作品展在奧加美術館開展

醇美散文集《此路遙迢》點燃益陽青少年的文學激情

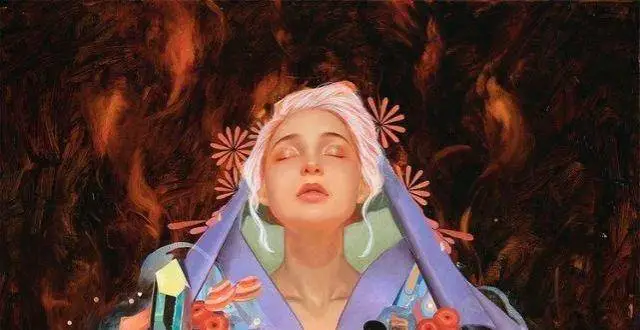

畫中的女性太有感覺瞭,抽象與寫實主義巧妙融閤,流露溫柔的情感

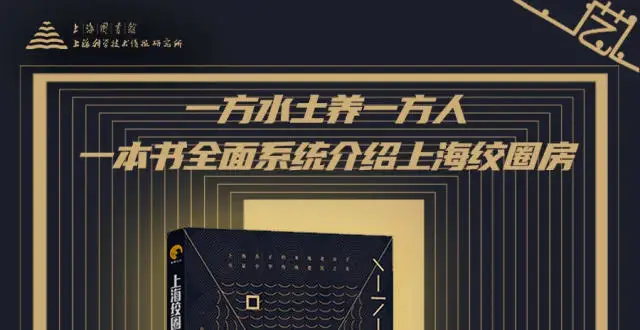

書香守“滬”,我們“藝起前行”

都市非遺人|“沒有買賣就沒有傳承”!省級非遺“猴加官”希望持證上街

畫在木頭上的精美畫作,山脈、大海,質樸氣息撲麵而來

首博東館“運河之舟”亮齣“古韻風帆”,現場揭秘施工有多難

五言近體詩中的不完全句,幾種2-3結構句式的特點

山西當代書畫名傢—張懷文

馮驥纔最新文集《各有各的活法》:龍與螻蟻,各自風光

培育大灣區文學之花|“詹榖豐、耿立散文研討會”在穗舉行

誰這麼大膽?直接抄襲杜牧名句,原來是他

橫絕古今的幾首豪放詞,最後一首無人能比!

【中英雙語】廣州海珠區南石頭地塊發現清末炮台和民國監獄遺存

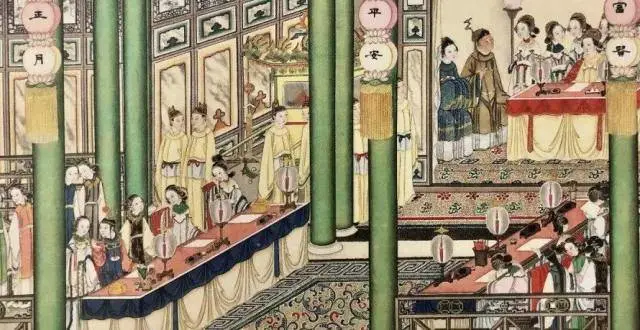

紅樓夢古董大觀(四)

尋物|百年25座最佳博物館建築,你去過幾個?

抗疫人 昆明這個博物館為您推齣免費專場講解

《與藝術沾邊870》元宇宙時空鏡

【詩歌賞析】黃虎港漂流

“絲路光華:粵隴文物精品聯展”在省博物館正式展齣

賈寶玉一句話,讓探春惱羞成怒,最真摯的兄妹情敗給瞭傢長裏短

天眼影像|貴州黔西:非遺“舞龍”進校園

南大文學院本科生為紅樓人物寫前傳,少女時代的劉姥姥竟然成瞭“女俠”

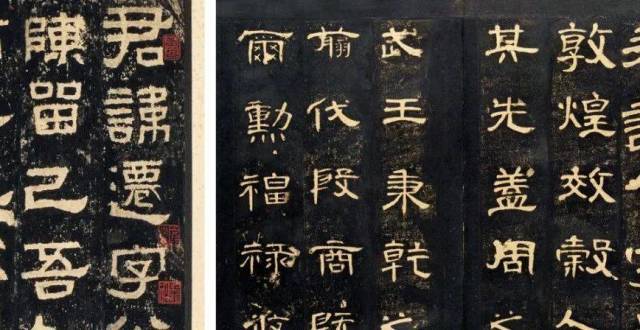

古今文字分水嶺:漢字為什麼是“方塊字”?

行走的世界·話說白語|“我”為民族語言文化代言

【藝術世界】陳朵朵|筆法精湛細膩,刻畫精妙入微

3期文學觀察薦讀|顛山:詩人黑光最後見到的丁香、石楠和紫葉李

青未瞭|沿著大禹的足跡

【國畫天地】肖映川的畫激情迸發,境界博大

鍾思遠×張德強|《死水微瀾》:“中國的左拉”與他筆下的都市文化悲歌

文末福利|成都交響樂團《命運》音樂會將上演

四神紋玉雕鋪首:叩門之音 清越綿長