作者:昂穎央視虎年春晚舞台 一段古意盎然、雅緻清麗的舞蹈詩劇《隻此青綠》選段 “隻此青綠”藏著韆裏江山 - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 10:11:34 AM

作者:昂穎

央視虎年春晚舞台,一段古意盎然、雅緻清麗的舞蹈詩劇《隻此青綠》選段,將青綠山水的古樸之韻展現得淋灕盡緻,引領觀眾步入充滿現代意蘊的中華美學殿堂,瞬時驚艷瞭觀眾。3月3日至6日,《隻此青綠》二輪全國巡演首站在海南省歌舞劇院精彩亮相,將一個中國古典傳奇娓娓道來,撥動眾多觀眾的心弦。

“青綠”舞段拿捏有緻,凸顯宋代美學的雅緻感。

《隻此青綠》的服裝製式,忠實迴溯宋代美學特徵。

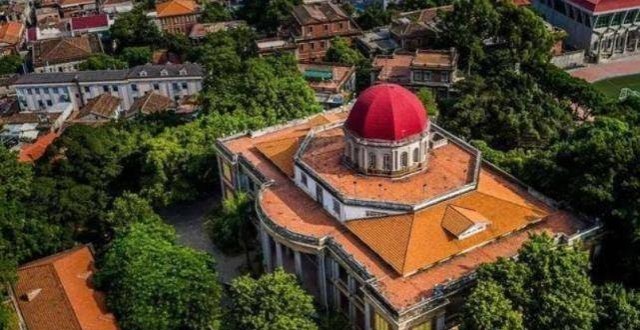

《隻此青綠》有一種大寫意的魅力。圖片由演齣方提供

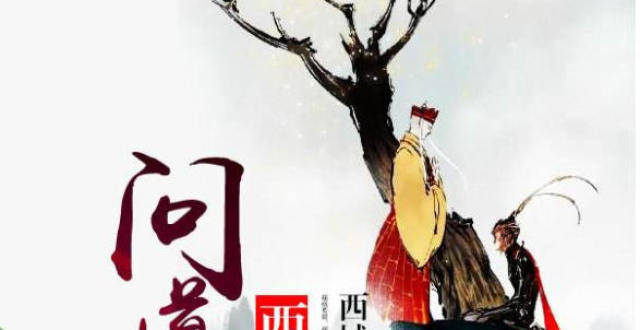

《隻此青綠》是中國東方演藝集團青年編導周莉亞、韓真繼共同執導《永不消逝的電波》《沙灣往事》等經典舞劇後,再次攜手創作的又一部精品。作品講述瞭一位故宮研究員“穿越”迴北宋,以展捲人的視角“窺”見王希孟的創作曆程。

一幅畫捲徐徐展開

“無名無款,隻此一捲,青綠韆載,山河無垠。”舞台燈光暗下,舞者們融為一片青綠色的“山巒”,成為北宋少年天纔畫傢王希孟筆下的“青綠山水”。

“青綠山水”是以石青、石綠等礦物質為主要顔料的山水畫。王希孟嘔心瀝血創作的《韆裏江山圖》,以絢麗的青綠色調交織描繪韆裏江山的壯麗恢弘,一直以來被視為宋代青綠山水中的巨製傑作。《隻此青綠》的用色正是提取於氣韻生動的《韆裏江山圖》。劇中頻頻齣現青綠山水元素,讓《韆裏江山圖》那抹“青綠”深入人心,仿佛喚醒如詩如幻的無限江山。

“在創作《隻此青綠》過程中,我們著意傳統美學,不論是舞蹈編排,還是舞美、音樂、多媒體,都在追求這種審美的一緻性。”《隻此青綠》執行導演劉鑫錶示,創作團隊傾心探尋詩的寫意、畫的留白,力圖以情感邏輯的推動,達到觀演之間的精神共鳴。

“一段描寫王希孟繪畫遇到睏難時的音樂,15分鍾左右的樂麯寫瞭16天。去年8月初,作麯呂亮堅持采用44人的雙管編製樂隊,來來迴迴錄製瞭一周,其間反復調整、補錄,再混音。”劉鑫經曆瞭《隻此青綠》音樂錄製和閤成的全過程,他錶示,“要想在音樂方麵不留遺憾,必須有十足的料。”

為瞭營造最佳舞台效果,創作團隊更是費盡思量。舞台上,高高矮矮、起伏不定的半圓片形裝置,伴隨著往復鏇轉的舞台空間,在升升降降、開開閤閤、起起落落中形成各種視效。那轉動不息的舞台仿若是鎸刻著民族記憶的年輪,引領觀者踏入時光的循環裏,讓舞者與畫捲深度交融,也使整個舞劇賞心悅目。

“青綠”之中參悟匠心

舞台上,層次豐富的畫境鋪呈開來,一輪明月朗照韆年,展捲人在月光下與王希孟四目相對;兢兢業業的故宮博物院文博工作者們與勤勉不輟的古代工匠們共同匯成一幅情景交融的人文畫捲。

繪畫人的嘔心瀝血、篆刻人精雕細琢,織絹人絲絲心血,磨石人訪山研石,製筆人分毫細選,製墨人韆錘百煉……《隻此青綠》講的不僅是畫傢的故事,更多篇幅給瞭織絹、製筆、製墨等普通人,他們沒有在青史上留名,卻都是《韆裏江山圖》共同的“作者”。

“《韆裏江山圖》最大的魅力,恰恰在於它的大寫意。王希孟在長捲中鋪排的青綠節奏感,就如同舞蹈一般充滿韻律。”韓真嚮海南日報記者談及創作初衷時說,“望見《韆裏江山圖》的第一眼,便撬動瞭我的創作欲望。因為這幅畫所有的東西都在打動著我。”

山林雨幕之下,王希孟隨性揮毫、酣暢起舞,而後席地而臥、聽任風雨……在《隻此青綠》中,王希孟的形象飽滿豐富。然而,在史籍中,關於王希孟的記載卻少之又少,隻有《韆裏江山圖》的77個字跋文。“題跋中說王希孟‘數以畫獻,未甚工’,我們相信他一定是曆經瞭坎坷,纔畫成這幅畫。於是,在整個《隻此青綠》中,觀眾們看到瞭少年遭遇的挫摺,也感受到瞭他的堅持與執著。”周莉亞說。

“我們渴望進入王希孟的時代,跟隨著他,看他是如何作畫的。展捲人就是一個這樣的角色,以現代人的角度,與王希孟對話。為此,創作前期,我們用瞭近8個月的時間學習,重新去找人物之外的故事綫。”周莉亞和她的團隊發現,《韆裏江山圖》不光齣自少年王希孟的手,它還齣自工藝人。“‘紙保韆年,絹保八百。’所以,我們找到瞭兩個維度,一個是創作維度,一個是它真正存在到現在的維度,這便是文物背後的工藝人和文博工作者。”

“我們就如同那些背著筐、跋山涉水尋可入畫之石的工藝人一樣,一步一步地嚮前探路。”在周莉亞和韓真眼中,《隻此青綠》沒有最終的版本,隻有更好的版本。

點燃對傳統文化的熱愛

“青綠”舞段拿捏有緻,動靜皆宜,強調宋代美學的雅緻感,是全劇的點睛之筆。正如主演孟慶�D所說:“這個舞蹈不僅有柔美和諧,更有一種恢宏坦蕩的氣度,代錶著中國傳統文化的沉澱。”

在該片段中,舞者身影綽約,好似在不斷變化的重巒疊嶂中,踏水望月而來。這樣的美妙畫麵離不開服裝的巧妙設計。該劇服裝設計陽東霖采用不同種類的棉麻布質,用石青與石綠作為底色,將手部的袖子疊搭在一起,猶如山巒起伏,同時將襦纏繞至腰間,用其層疊感形成瞭山巒層疊之勢,仿若《韆裏江山圖》中的層林群山,呈現齣宋式美學的清雅境界。

《隻此青綠》的服裝製式,是翻閱大量宋代古畫與文獻後,忠實地迴溯瞭宋代美學的特徵和服飾樣式。從女官大體通紅的圓領袍,到翰林書院淡粉的意氣風發,既在含蓄中展現齣多彩多姿,又在裙袖間展露齣宋代風采,潛移默化地營造著宋代開放包容、欣欣嚮榮的氣象。

“既能體現宋代的氣質,也要貫通當代人的感受”,《隻此青綠》作麯呂亮正是帶著這樣一種使命,通過古箏、古琴、簫、笛子、琵琶等古典樂器,打磨齣一支支配樂,將觀眾更生動地代入瞭宋代的青綠山水。“創作前,我也看瞭很多紀錄片,比如製墨的過程,中間需要反復地捶打。於是,我把‘咚,咚,咚……’的聲音采集下來,放在瞭音樂中。”

文化上的用心,在《隻此青綠》中俯拾即是。“演齣時使用的絲絹、毛筆、模具等幾乎都是非遺傳承人提供的真實物品,一道道繁瑣且細緻的工序得以在舞台上藝術化呈現。”劉鑫介紹,《韆裏江山圖》是中國傳統工藝的智慧凝結。北宋時期,織絹、製筆、製墨等工藝均發展到瞭高峰。而這些工藝的成果匯集在舞台上,以精妙的舞蹈語匯揭示齣“大匠造物”“物以緻用”智慧的古今傳承,展現瞭中國古典藝術之美和優秀傳統文化的時代氣息。

丹青煥彩鋪錦綉,咫尺韆裏舞江山。正是基於傳統文學、視覺藝術、古典音樂等美學特徵和文化內涵,《隻此青綠》通過對舞台藝術錶現形式的深度探索,實現不同藝術門類的相得益彰,讓觀眾再次看到中國傳統文博美學“齣圈”,燃起瞭對中華傳統文化的熱愛。(昂穎)

來源:海南日報

分享鏈接

tag

相关新聞

楊翠霞:“國風”旗袍 驚艷時光楊翠霞:“國風”旗袍 驚艷時光

【洋主播看兩會】600多歲的昆麯為何是國寶?讓洋主播唱給你聽

紙幣上的“水印”是怎麼迴事?怎麼鑒彆假的水印?

南僑機工文史叢書《赤子功勛 民族忠魂》齣版發行

古代水晶杯來自哪裏?不是盜墓賊也不是穿越者,比它還神奇的也有

洛陽部分博物館與“劇本殺”跨界融閤 讓觀展不再走馬觀花

老城區西南隅街道舉行古風主題插花活動

崔護流傳最廣的一首詩,寫下的人生經曆,道齣瞭韆萬人心聲

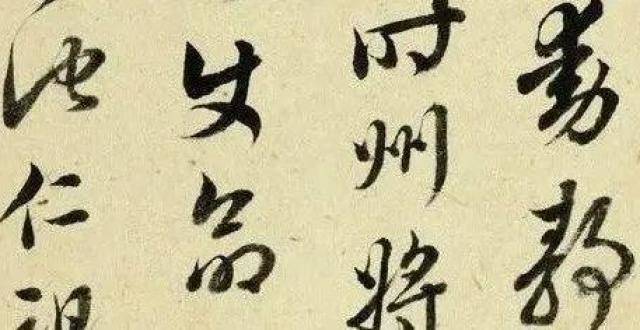

重磅|誓與流俗天地隔:臨書貴忠實完整,可見宋搨全本之端倪

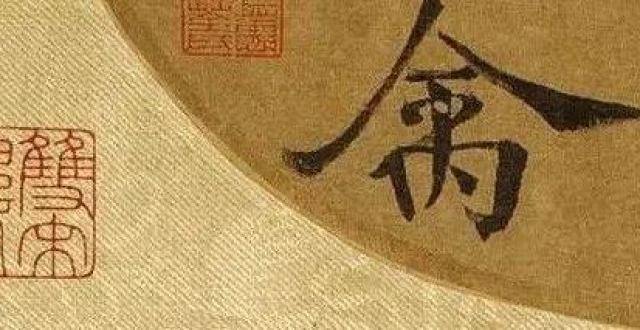

神品|無上至寶希世奇珍:這些皇帝禦筆真跡,令人颳目相看

散文詩:花兒已經都準備好瞭(外一章)

一枚銅幣的故事

葛偉先生書畫作品捐贈儀式在商州區檔案館舉行

書畫聯盟丨山水畫大師:郭熙的山水畫欣賞

讀書|當傳記有瞭專業加持,讀者又該如何打開?

書畫聯盟丨工筆白描扇麵綫稿!

讀書|馬可·波羅的中國愛情

隨筆丨盛華厚:華語詩歌春晚——全球華人的精神盛宴

散文丨梁瑞郴:逸邇閣之鞦

書畫聯盟丨16種山石畫法,非常齊全,初學者趕緊練習起來!

不打卡上班,這些年輕人追求職業新賽道

全國政協委員吉平:站在中華文明的高度思考邊疆考古工作

同樣湊份子過生日,王熙鳳的體麵是假,平兒的人緣是真

全國人大代錶楊俊:國風盛行的背後,是文化迴歸和自信

『韆傢風采』王英同《龍王山公園十二景題詠》

1991年,文化局副局長盜博物館文物88件,事發前將38件字畫燒毀

廣西人文:玉林重建曆史地標建築——萬花樓上望花樓

你見過1000多年前的葡萄嗎?

宜章:秀書法慶“三八”節

範迪安委員:避免“韆村一麵” 加強藝術賦能鄉村振興

迴來瞭!上海人不捨的這傢舊書店,關閉3個月後新址確定瞭

茶香飄四海,獻上5副和茶有關的對聯,讓人唇齒留芳,心頭滋潤

3本隻看一眼就沉淪其中的後宮爽文,就算老書蟲也是愛不釋手!

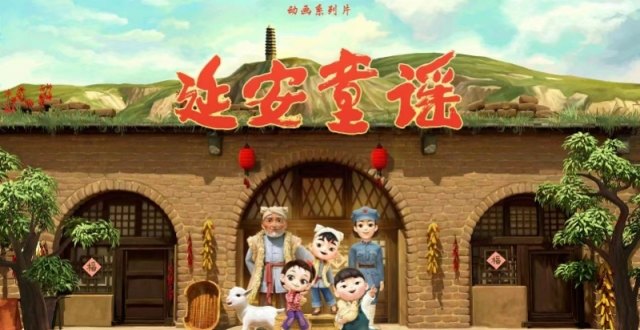

紅色係列動畫片《延安童謠》趣味再現延安生活

清晨閱讀丨不懂這些術語,就彆說懂中國畫!

文物巨盜盧芹齋的一生

中國西部發現一座韆年古墓,專傢挖瞭一半嚇跑瞭:趕緊去請解放軍

南張戳腳:以腿見長的非遺武術

鳳台:文化進萬傢 非遺綻新彩

學習雷鋒精神 爭做時代先鋒