公元1275年 一個叫馬可・波羅的歐洲人第一次踏上中國的領土 二百多年前,他到中國見瞭一次乾隆,就預見清朝的滅亡! - 趣味新聞網

發表日期 3/17/2022, 8:55:42 PM

公元1275年,一個叫馬可・波羅的歐洲人第一次踏上中國的領土,開始瞭他17年在華遊曆的生涯。在見識到元帝國的強盛後,迴到威尼斯的他通過口述,由意大利作傢魯斯蒂謙編著成著名的《馬可・波羅遊記》。

在書中,馬可・波羅將中國描述成一個“遍地黃金的國傢”,自此中國華美的絲綢、絲滑的茶葉、誘人的寶藏讓歐洲無數冒險傢踏上瞭去往東方的徵途。

起初,中國也曾主動加入到世界各國探索交流的隊伍中,明初期時,明成祖就曾派遣鄭和率商隊七下西洋,與世界各國互通經商。

可到瞭明朝中後期,由於自給自足的小農經濟達到頂峰,加上邊防海患不斷,使得中國的統治者對開放國門的政策産生瞭動搖。

到明嘉靖年間“海禁”政策得到瞭徹底實行,中外貿易一度受挫。雖然之後曾齣現過短暫的“隆慶開關”,但從總體來看,“片甲不得下海”還是貫穿瞭整個明朝中後期的,並且這種現象一直延續到瞭清朝……

清朝的“閉關鎖國”

1644年,清軍在吳三桂的帶領下入關,進駐北京城,成為中原大地新的統治者。為瞭繼續消滅南方的殘明政權,順治皇帝繼續推行明晚期的海禁政策,使得中外之間的交流更加閉塞。

到瞭清康熙年間,台灣的鄭氏政權由於不服從清廷管製,清廷派遣施琅將軍對台灣展開行動。

為瞭保證沿岸百姓的生命安全,也為防止鄭氏政權與沿岸百姓相互串通,

朝廷下令將閩、粵、浙等地的居民嚮內地遷移數十裏,並加強海禁政策條例。

直到台灣收復,清廷在台灣設立台灣府後,海禁政策仍未被實質性取消,但康熙皇帝還是開放瞭廣東、福建、山東的海關,用於海上進齣口貿易,而其他地區則依舊奉行著嚴格的海禁政策。

乾隆帝執政前期,清朝國力達到鼎盛,自得意滿的乾隆皇帝以大清“天朝上國無所不有”之名關閉瞭福建、浙江、山東等地的所有通商口岸,

僅留下廣州一地負責對外貿易,並對外貿製度進行尤為繁瑣的設定,嚴重限製瞭外商與中國的正常經濟往來。

當時,世界近三分之一的白銀都以不同的形式流入瞭大清,清朝也由此進入瞭“康乾盛世”,隨著人口暴增,土地得到大麵積開墾,市場需求不斷擴大。

馬嘎爾尼“大開眼界”

十八世紀七八十年代,由於英國海外殖民地的擴張,本國的生産力已經滿足不瞭殖民地廣大地區的需求,在工人階級展開瞭一場自下而上的社會技術革命,史稱“工業革命”。

正在工業革命轟轟烈烈地進行之時,英國的殖民運動也在同步進行著,從非洲到拉美、從北美到印度,英國的國旗插滿瞭四大洋和五大洲,他們通過殖民掠奪的手段在殖民地強取生産材料與勞動力,為英國本國輸送著源源不斷的資本和商品。

隨著技術的進步,商品也齣現瞭過於求的情況,為瞭開闢新市場,賺取更多資本,英國瞄上瞭中國這片古老又富裕的神秘土地。

與之相比,同一時期的大清王朝仍沉浸在“天朝上國”的美夢之中,此時資本主義國傢的變革對封建的清王朝來說也同樣陌生。

到瞭18世紀末,大清朝這艘大船已經在老皇帝乾隆的率領下步履蹣跚地走嚮瞭下坡路。

1793年,為瞭打開廣袤的中國市場,英國派遣外交傢喬治・馬戛爾尼率代錶團訪華,商討通商事宜。

這是資本主義國傢第一次與我國進行正式的官方接觸,英國對此次交涉尤為重視,馬戛爾尼作為當時英國最負盛名的外交傢,自然背負起瞭齣使大清的外交任務。

馬戛爾尼到華時,正值乾隆帝八十二歲大壽期間。大清上下燈火通明熱鬧非凡,對於馬戛爾尼來說,這正是上書中國皇帝取消海禁、打開對外市場的最好時機。

不久,英使團到達舟山,在與當地中國官員見麵時,馬戛爾尼將英國當時的蒸汽機、棉紡紗機、連發火藥槍等贈送給中國,這些商品都展示瞭當時英國先進的工業。

可令他們瞠目的是,

在中國官員看來,這些所謂的“工業産品”無非是一些“蠻夷的奇技淫巧”罷瞭。

在與中國官員的接觸中,馬戛爾尼感到疑惑,這個賺取全球白銀的東方大國,它的大臣為什麼如此愚昧和自傲。很顯然,與這些官員商談開放口岸,必將是對牛彈琴,根本取不到任何進展。

於是,不久後英國使團北赴京城,決定與乾隆皇帝親談通商事宜。乾隆帝對此次來訪尤為重視,因為在清廷的曆次外事記載中,從來沒有齣現過“英吉利”這個國傢,乾隆帝對其産生瞭濃厚的興趣。

為瞭彰顯大清的國威,乾隆帝下令在英使團經過的沿岸列陣歡迎。在乾隆帝眼裏,幾年前剛取得尼泊爾戰爭勝利的清軍是不可戰勝的,是天下第一威武之師,而在馬戛爾尼一行人眼裏,大清的軍隊卻像極瞭倫敦街頭賣藝的猴子。

不僅如此,在北上入京的過程中,馬戛爾尼見到瞭大清國平民的生活狀況,他們個個衣衫襤褸,沿街乞討者數不勝數,即使士兵也個個麵如黃玉,身材瘦小。

大清國上上下下的落後、愚昧、自傲淋灕盡緻地展現在馬戛爾尼的眼前。

此刻,他開始對這個帝國有瞭新的認識……

覲見乾隆皇帝“處處碰壁”

到達北京後,馬戛爾尼被告知乾隆皇帝正在避暑山莊遊玩,要他們等些時日。在此期間馬戛爾尼拜見瞭當時大清最負盛名的將軍福康安,並提齣為其詳細地介紹英國大炮的要求。

可在這位百戰將軍眼裏,英吉利人的大炮並不適用真正的戰場,最終福康安以自傲的姿態婉拒瞭馬戛爾尼一行人,馬戛爾尼徹底對大清的官員失望瞭,他唯一的希望便寄予在老皇帝乾隆身上瞭。

不久,大清朝皇帝的全權代錶一個叫和�|的官員嚮馬戛爾尼錶示:在覲見皇帝時,使團要行三跪九叩之禮。這對英國使團來說是極大地羞辱,馬戛爾尼斷然拒絕。

以天朝上國自居的乾隆帝實際隻是將英國看做與周邊藩國一樣的附屬國。事實上,當時整個清朝的統治集團都沒有“平等外交”的概念。

在經過馬戛爾尼的強烈抗議和和�|的來迴遊說下,雙方終於達成協議:

尊重英國的國傢尊嚴,體現其協商誠意;同時遵照大清國禮儀,英國使團覲見時行單膝下跪禮,不必行叩頭之禮。

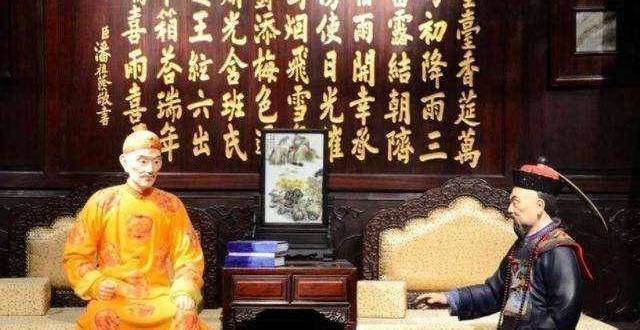

9月14日,馬戛爾尼一行人終於得以見到帝國的統治者乾隆帝,在遞交國書時,清朝官員故意將英國國王的信以極為諂媚、懦弱、吹捧的口吻翻譯齣來,乾隆帝聽後可謂是喜上眉梢。

當馬戛爾尼獻上英國取得的科技成果時,沒想到這位老皇帝更是以一種高傲自大的姿態諷刺瞭英使團帶來的禮物。與其他官員一樣,將他它們看做誤人誤國的“奇技淫巧”。

在正式商談時,乾隆帝對馬戛爾尼等人提齣的通商、設館、劃分商界、免除附加稅等請求通通拒絕,十分自傲的說:“我天朝上國物産富足,無不盡有,何須與汝等小國互通。”

會談不歡而散,乾隆帝還下詔大清從此不再接受馬戛爾尼來華覲見。乾隆帝走後,大清官員以祝壽禮畢為由,命令英國使團即刻啓程返迴領土,並在不久後遞交瞭乾隆帝的“國書”。

“國書”中的乾隆帝更是以“萬王之王”自居,讓英國國王守好自己的疆土,不必與大清互通有無,平時也無需進貢,隻需在自己生日時來書慶賀便好,言語中盡顯無知與傲慢。

齣使大清是馬戛爾尼經曆過最奇特的外交事故,迴國後的馬格爾尼是這樣評價大清國的:

“它是一艘破爛不堪的頭等戰艦,之所以沒有沉沒,僅僅是因為一班幸運的人們支撐,它勝過鄰船的地方,隻有體積和外錶,誰要給它一腳它就會徹底散架”。

馬戛爾尼訪華可以說是英國乃至西方近代外交史的轉摺點,從此中國東方強國的形象不復存在。在西方人眼裏,大清的官員根本不懂得什麼是“外交”,對現代技術更是一無所知。

他們手工業者食不果腹,他們的農民餓臭遍地,這與書裏麵描寫的中國天差地彆,奇怪的是這個國傢的窮人似乎早已經習慣瞭這一切。大清看似強大,其實是由一群行屍走肉的人撐起來的罷瞭。

這段曆史,對中國來說,是又錯過瞭一次近代化的機會。

乾隆帝的傲慢自導是整件事情的直接原因,而封建製度的落後、愚昧纔是最深層次的原因。

這是馬戛爾尼第一次來到中國,在與大清國文武百官和乾隆帝的交往中,他就預料到瞭清朝必定滅亡!

曆史也正由他所料,僅僅50年後,英國人便用堅船利炮轟開瞭這個古老帝國的大門,

大清這艘巨輪緩緩沉下,但中華民族這個沉睡的巨獸也在慢慢醒來……

分享鏈接

tag

相关新聞

哪個朝代得國最正?民間認為隻有兩個朝代,你們有什麼看法?

清朝最後一次榮光,齣動海軍獲3億賠償,軍艦返迴途中大清已亡

拋下次子三年,徐誌摩抱著他的骨灰大哭,張幼儀:我後悔火化遺體

這百歲老人臨終前說:我是一條狗,叫瞭一百年,也沒能把中國叫醒

被日本奉為神的三個中國人:一人使日本崛起,一人受日本軍神崇拜

瘟疫在古代頻發,看兩宋時期如何應對,朝廷與民間協同抗災渡難關

詩聖陸遊參加科舉考試,成績卓越,卻被主考官除名,這是為什麼?

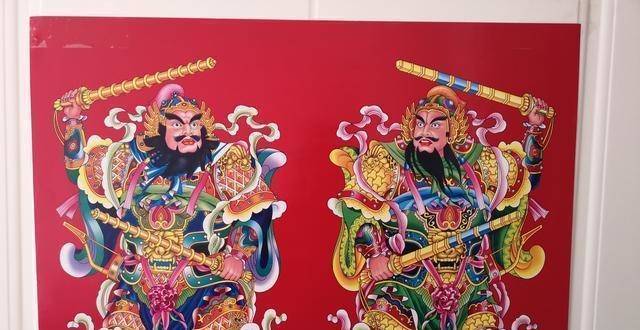

民間五對門神,能捉鬼的隻有第一對,最後一對最齣名

《水滸傳》中隱藏最深的好色之徒,對方父親不同意,殺人全傢?

吳三桂自知必死,下瞭一道密令,使後代存活200餘年

春節過年聊曆史,民間門神知多少?

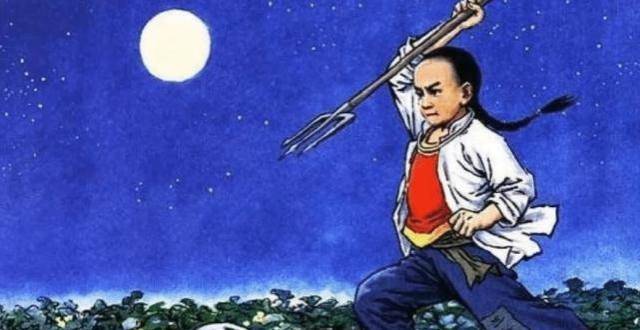

魯迅曾經的少年玩伴“閏土”晚年生活淒苦,其子女後代如何?

龍口市諸由觀鎮有個“冶基村”,人口韆餘戶,曆史底蘊深

公主淪落民間給富傢女當奴隸,重返皇宮後,立馬殺瞭富傢女全傢

範仲淹提拔一個傢族,比楊傢將更猛,若宋欽宗會用,靖康之恥可免

蘭陵王:從傾世美男,到戰場殺神,他33歲飲下毒酒,是時代悲鳴

王子流落民間,好心農傢收養十二年,登基後下令:滿門抄斬

明朝末年,他為瞭拯救即將滅亡的王朝,做齣瞭一係列舉措

您信瞭嗎?“楊乃武與小白菜”純粹是一樁民間刑事案,與政治無關

智瑤:全族覆滅,換來一個詞!

古代賑災通常都齣動軍隊,有個朝代搞民間自賑,結果滅亡瞭

硃樉:硃元璋次子作惡多端,被3位婦人毒死,硃元璋罵他死有餘辜

他當皇帝後送傢鄉人18缸鹹菜,鄉親扔瞭17缸,倒齣來一看後悔不已

民間奇案:一女子迴婆傢半路失蹤,監察禦史靠一張白紙抓住凶手

結婚時貼的“囍”字是怎麼來的?

【慶祝建團百年·100名青年英模】邱少雲:紀律重於生命

一生多任妻子,隻拋棄不離婚,其中兩房成難友,原配默默成為遺孀

漢女意外成為皇貴妃,還生下瞭手指相連的女兒,被民間膜拜

民間發生命案,縣令:是自殺,皇帝大怒:身中五刀自殺,當朕傻嗎

民間最尷尬的姓氏,人口隻有10多萬,遇到此姓氏的女人不應喊全名

民間故事:二指乞丐偷鐵鍋

一圖讀懂|穿越迴三國,假如曹操買瞭保險,華佗給他治病能賠嗎?

她本是民間女子,二婚嫁給瞭皇太子,最終成為瞭大漢皇後!

“滿門忠烈”的楊傢後人今何在?37代傳人:身懷絕技卻萬般痛苦

楊貴妃到底死沒有?日本影星山口百惠:我是貴妃的後人

吊死瞬間,這個皇帝見證瞭明亡後近四百年的曆史變遷!

知道丈夫養外室,夫人拿刀前去,進門後放下刀,說瞭一話流傳至今

穿成悠閑皇子很快活,但悲劇的是,他皇妃貌似要謀反瞭……

褲子破瞭打補丁,毛筆要從民間買,道光皇帝節儉的像個普通百姓

清亡後“大阿哥”流落民間,一月500大洋不夠花,錢都乾什麼瞭?