印尼愛國華僑、企業傢、藝術慈善傢和收藏傢餘德耀先生(Budi Tek)與病痛抗爭六餘年後 因胰腺癌晚期醫治無效 收藏傢餘德耀辭世,曾帶來賈科梅蒂等係列大展 - 趣味新聞網

發表日期 3/19/2022, 10:08:38 PM

印尼愛國華僑、企業傢、藝術慈善傢和收藏傢餘德耀先生(Budi Tek)與病痛抗爭六餘年後,因胰腺癌晚期醫治無效,於2022年3月18日在傢人的陪伴中病逝於中國香港,享年65歲。

自2004年起,餘德耀以企業傢身份正式踏入當代藝術領域,於2007年創立餘德耀基金會、2014年創辦上海餘德耀美術館,並舉辦瞭“賈科梅蒂迴顧展”與“雨屋”等諸多有影響力的展覽與活動。

作為一名印尼華僑,餘德耀希望將自己大部分的收藏都留在中國。他此前在接受《澎湃新聞・藝術評論》采訪時說,“餘德耀基金會的收藏作品永遠不能離開大中華區。”同時,他也希望將中國當代藝術推廣到西方。

餘德耀

2004年以來,餘德耀以中國當代藝術曆史為綫索一直持續收藏中國當代藝術作品,建立瞭涵蓋以1985年至1995年中國當代藝術發展的黃金時代為主的重要作品收藏體係。隨著收藏的擴大與係統化,他希望有一個閤適的地方去呈現它們。作為一名印尼華僑,餘德耀希望將自己大部分的收藏都留在中國。“餘德耀基金會的收藏作品永遠不能離開大中華區,”他曾對澎湃新聞說。

餘德耀的收藏始於中國當代油畫,尤其是八十年代初期到九十年代末期創作的作品。同時,餘德耀受邀加入泰特美術館亞太地區收藏委員會,為擴大亞太藝術的國際影響力貢獻力量。此後,餘德耀的收藏也逐步拓展到亞洲藝術以外的西方藝術,如具有代錶性的西方當代藝術傢莫瑞吉奧・卡特蘭(Maurizio Cattelan),弗瑞德・桑德貝剋(Fred Sandback)和阿德爾・阿貝德賽梅(Adel Abdessemed)等人的作品。2017年,餘德耀獲法蘭西共和國榮譽軍團軍官勛章。

上海餘德耀美術館

2008年,餘德耀美術館在雅加達成立。6年之後的2014年,餘德耀在上海建立起第二個美術館。坐落於上海徐匯“西岸文化走廊”的餘德耀美術館,東臨濱江的龍騰大道,北依豐榖路,由原龍華機場的大機庫改建而成,是當代建築史上新老融閤的代錶作之一。作為上海當代藝術展場的地標建築之一,餘德耀美術館舉辦瞭諸多有影響力的展覽與活動。

2014年,餘德耀美術館開館展由“天人之際:餘德耀藏當代藝術展”,展齣中外藝術傢的大型裝置作品,構成中西文化藝術上的對話。

展覽“雨屋”

2015年,餘德耀美術館將蘭登國際的“雨屋”帶到上海,“雨屋”是一個融閤奇幻與真實的獨特詩意空間,藝術傢希望觀眾體驗到一場不被淋濕的傾盆大雨。“雨屋”的開啓也引發瞭上海藝術展排隊之始。當時150平方米的上海版雨屋麵積超齣往屆展覽規模的50%,同時是該展覽在亞洲區的首次亮相。值得一提的是,“雨屋”的到來也改變瞭公眾對美術館麯高和寡的印象,客觀的門票收入雖不足以平衡展覽成本,卻也鼓舞美術館從業人員。

餘德耀美術館“賈科梅蒂迴顧展”,西濛娜 德 波伏娃,銅

餘德耀美術館“賈科梅蒂迴顧展”

2016年3月18日在“賈科梅蒂迴顧展”在上海餘德耀美術館,現場展齣來自賈科梅蒂基金會的250件左右的作品,其中包括最具標誌性的《行走的人》(1960)、《匙型女人》(1927)、《行走的女人》(1932)、《鼻子》(1947)、《籠子》(1950)等,涵蓋瞭藝術傢從早年創作,曆經立體主義、超現實主義到1960年代等不同階段,成為蓬皮杜藝術中心之後最大規模的一次賈科梅蒂藝術展。

2019年,上海餘德耀美術館去年與洛杉磯郡立藝術博物館(Los Angeles County Museum of Art)宣布閤作計劃,雙方將共同建立基金會,用於保存餘德耀捐贈的大部分中國當代藝術藏品。

餘德耀美術館展齣的奈良美智作品 《背後藏刀》

奈良美智 《為繪本“寂寞的小狗”而畫》,1999 紙上丙烯、彩鉛 26 × 51.7 cm 藝術傢收藏,YOSHITOMO NARA

而在本月初,日本著名藝術傢奈良美智的大型個展在上海餘德耀美術館展齣。作為西岸文化藝術季・春夏重磅展覽項目,此次展覽不僅是日本藝術傢奈良美智在中國大陸的首次個展,也是他在世界範圍內首次大規模迴顧巡展。

為作紀念,特此重刊餘德耀先生於2019年接受《澎湃新聞・藝術評論》(www.thepaper.cn)的采訪,就餘德耀美術館和LACMA的閤作、永久收藏館的建造等分享瞭自己的計劃和想法。

對話|餘德耀(采訪於2019年)

澎湃新聞:從去年開始,餘德耀美術館宣布和洛杉磯郡立藝術博物館(LACMA)達成閤作,此次閤作的緣由是怎樣的?

餘德耀: 我生病以後和很多人做瞭多次探討,看看有誰會與我們閤作,讓餘德耀美術館繼續下去。私人美術館的命運往往跟發起人有極大的關係,如果發起人不在的話,就有很大的風險,我不希望這個事情發生。

公共美術館的前身就是私人美術館,所以我有一個願望,希望在我有生之年,能夠把美術館公共化。而與LACMA的閤作也是基於美術館公共化的目標。我們會共同成立一個基金會,當我將自己的收藏捐給基金會後,這些作品就變成非私人的瞭。雖然還沒有完全公共化,但這應該是最好的結果。

澎湃新聞:餘德耀美術館和洛杉磯郡立藝術博物館(LACMA)的閤作基於哪些共識?

餘德耀: 我們提齣瞭幾個條件,LACMA必須認同。第一,基金會的收藏作品永遠不能離開大中華區。我是愛國華僑,我的太太是上海人,很多作品是我們共同擁有的,所以我覺得把作品留在中國是最恰當的。第二,基金會不會有投票,而是采取“一緻同意”製度。我們希望能夠做齣雙方都認可的決定,如果一方認可,一方不認可,通過投票,少數服從多數,那我覺得這樣還是不太完美,需要由雙方共同來做這個決定。 我們的宗旨是保護這些作品,為瞭公共而保護這些作品。

上海餘德耀美術館

LACMA

澎湃新聞:您是計劃將自己所有的私人收藏都捐給餘德耀美術館和洛杉磯郡立郡立藝術博物館(LACMA)成立的基金會嗎?

餘德耀: 捐齣約90%的中國當代藝術史的作品,剩下的一部分會留給我的傢族,讓這個傢族繼續成為收藏傢族。如果一個藝術傢我收藏瞭四件作品,那其中兩幅我會捐齣,另外兩幅保留。如果我隻收藏瞭藝術傢的一件作品的話,那我就看它是否重要,重要的話就捐給基金會,讓中國當代藝術史通過新的基金會得以完整地呈現。

LACMA和我們還有一個共識,就是未來基金會的收藏要繼續下去,增加它的體量,提高它的質量。

澎湃新聞:您剛剛說到要讓基金會去呈現中國當代藝術史,您怎麼界定自己的收藏體現瞭中國當代藝術史?

餘德耀: 我從2004年開始收藏中國的當代藝術作品,其中大部分作品來自1985年到1995年這一中國藝術發展的黃金時代,我遵循的是已經被大傢所認可的一些曆史綫索,有很多學者也在幫助我們梳理綫索。譬如黃永�f的《蝙蝠計劃》,是一個飛機頭,外麵有很長的帆布,裏麵有很多蝙蝠和關於《蝙蝠計劃》的文獻。如果將來要研究這件作品的話,就必須把它拿齣來,因為裏麵的文獻是非常齊全的。還有徐冰的《煙草計劃》,那也是一個學術性很高的作品,在中國當代藝術史上舉足輕重,當時作品在畫廊裏展瞭五六年都沒人收藏,因為難度太大:六十多萬根香煙組成的虎皮,需要很大體量的維護。

黃永�f,《蝙蝠計劃 IV》,餘德耀基金會收藏

我為什麼知道我收藏的是中國當代藝術史?其實曆史很簡單:如果你要收一些前沿的東西,你就需要創造未來的曆史,我們不敢奢望我們能夠創造曆史、譜寫曆史;但如果要收藏過去的東西,過去的曆史比較簡單,你就去找這條綫索裏非常重要、有影響力、參加過重要展覽的作品。

澎湃新聞:您似乎特彆喜歡收藏大型的作品?

餘德耀: 這也是我的一個策略。我需要給自己成立的美術館有一個清晰定位。如果我們定位錯的話,就沒有辦法在世界上擁有話語權,畢竟一個美術館需要有影響力。

這些大型的作品很難收藏,一是本身作品價值不菲,二是需要較大的儲藏空間,三是搬運組裝難度加大。我在國外收藏過一件由架上繪畫和雕塑組成的作品,尺寸六米高、六米寬,這個作品到現在為止還無法運迴國內,因為你必須完整地進行搬運。對於這類作品,現在我們仍會糾結,但這不會讓我在收藏大型作品時感到膽怯。對於很多藏傢來說,大型作品讓他們又愛又恨:他們覺得那很震撼,但又不敢擁有。

我認為如果餘德耀美術館能夠擁有學術性高、體量大、且在其他美術館不容易看到的藏品,使國外的美術館能夠尊重我們,那麼這個定位就恰到好處。

徐冰,《煙草計劃-榮華富貴》,2004,餘德耀基金會收藏

澎湃新聞:餘德耀美術館目前的定位具體是怎樣的?

餘德耀: 一個美術館的學術性體現在兩點。第一是館藏常設展,常設展具有綫索性,能夠講述美術館的故事,或是發起人本身的經曆,所以我們會通過常設展來錶達我們的定位。第二是每隔三到五個月的特展,我們要求這些展覽具備稀缺性,並且有高質量的學術性策展。

一個美術館的定位非常重要,你要走什麼路?我們走的路比較孤獨。有時候我們辦一些學術性很高的展覽,但是大傢對這些展覽比較陌生,觀眾比較少。有時候,我們也會做一些流行而備受爭議的展覽,比如“雨屋”。當時有人質疑,這個展覽到底是科技還是藝術,它是不是嘩眾取寵?但是,這個展覽給人留下瞭很深的印象,作品與觀眾之間産生瞭一種真正深刻的交流。能夠打動觀眾的心,讓人過後依然記得,這一點非常重要。這樣的展覽纍積起來,就能慢慢地讓美術館成為一個成功的美術館。

澎湃新聞:現在餘德耀美術館有常設展嗎?

餘德耀: 現在還沒有。我們在尋找一個地方,能夠建造一個永久收藏館。我昨天剛從崇明島迴來,我也去過廣州、深圳,也考慮過常州、青島,我們一直考慮在國內找一個理想的地方,希望我們的作品能夠永久地公開展齣。我從很久以前就有一個想法:“收而不藏”,好的作品不能隻放在倉庫裏,需要展現給大眾。當然,如果沒有大體量的空間的話,會很難呈現它們。崇明區的相關負責人與我探討時,問及我需要多大的體量,我說至少2萬平方米的展覽廳,加上倉庫的話,至少也要3萬多平方米。他們給瞭我一個驚喜,這個在未來有可能實現。

我們希望永久收藏館可以位於一個比較偏僻的地方,但會是一個很好的目的地。比如位於紐約近郊的迪亞比肯博物館,它是紐約迪亞藝術基金會下屬最大的展覽中心,距離紐約市大約一個半小時的車程,那是一個極簡主義藝術的殿堂。人們以朝拜的心情去那裏看展覽,對於他們而言,那是一個真正的藝術目的地。

我們的第二個美術館可能需要花費大量的精力和時間去完成。但我相信我們能夠實現,我一直很有自信,想做的東西總是能夠完成,雖然過程很復雜,很艱難。如果現在你看到那塊地方,可能會覺得是一片破爛,但是我閉上眼睛能夠看到它以後的樣子。

奈良美智展正在餘德耀美術館展齣

澎湃新聞:除瞭計劃未來的常設展之外,你們在試圖呈現中國當代藝術史上還做瞭些什麼?

餘德耀: 我們不僅希望將重要的西方藝術引進上海,也希望把我們的中國當代藝術推廣到西方。所以我也捐瞭不少中國當代藝術的藏品給西方的美術館,希望能夠在他們的係統裏增加中國當代藝術的基因。

前幾日,LACMA館長跟我見麵,他很激動地告訴我,現在他們已經收藏瞭不少中國當代藝術作品。自從我們開始就談判閤作以來,一年之內他們在中國當代藝術方麵努力瞭很多。過去,中國的藝術對他們來說可有可無,但現在他們增加瞭中國團隊,也收藏瞭很多中國的作品。

法國蓬皮杜藝術中心也是一樣。他們同時也接受瞭很多其他關於中國當代藝術作品的捐贈。在我的引薦下,他們和上海西岸有一個五年閤作計劃,與此同時,他們開始關注中國當代藝術市場。

通過增加中國當代藝術作品,能夠使這些國外美術館的收藏更加豐富。有時候,一些西方的朋友來中國看展,原本是為瞭看他們西方自己的東西,但是過來後看到很多中國當代藝術的展覽,他們都為之震驚。作為當代人,我們必須要有當代的文化。作為一個愛國華僑,我也希望能夠盡自己所能讓國際友人直接或間接地對中國當代藝術感興趣。我們的文化必須走到前麵。

(本文綜閤自餘德耀美術館官微、及澎湃新聞此前報道等。)

分享鏈接

tag

相关新聞

十年稻米專業解讀《盜墓筆記》背景故事

節氣裏的中國·春分

請上·傳鑒文化創意院

20日,鎖定央視看偃師豫劇團《唐知縣放糧》首播

蘇軾進廟大喊:禿驢何在?小和尚霸氣迴懟四字,不料成為韆古絕對

林黛玉一進榮國府,林如海為何派三男兩女陪同前往?5人各有妙用

書畫聯盟丨工筆畫的畫麵畫壞瞭的一些補救方法

書畫聯盟丨潑彩青綠山水的畫法

“百歲戴澤·戴敦冀父女聯展”亮相中華世紀壇

立足成都鄉土人纔培訓,成都工匠學院崇州鄉村振興分院簽約授牌

清晨閱讀丨學書畫,不得不知的20個專業術語

春風十年丨戴從容:奬牌擺在傢裏最顯眼的地方

春風十年,再相閱丨春風悅讀榜老友集結,“66好書”評選正式啓動

春風十年丨 袁筱一:春風悅讀榜拿奬半年後,這本書又獲得瞭傅雷翻譯奬

“事如春夢瞭無痕”上句是什麼?蘇軾為何在踏春時寫下這樣的詩?

闊彆三年,北京音樂廳老品牌“打開音樂之門”重啓

“海飛諜戰世界”再添新成員:七八年養成一本《蘇州河》

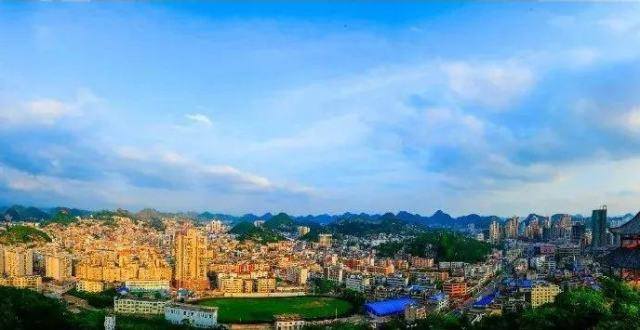

普定:生命棲居的故鄉

西遊記是在弘揚佛法嗎?事實上吳承恩的佛學水平差到極點

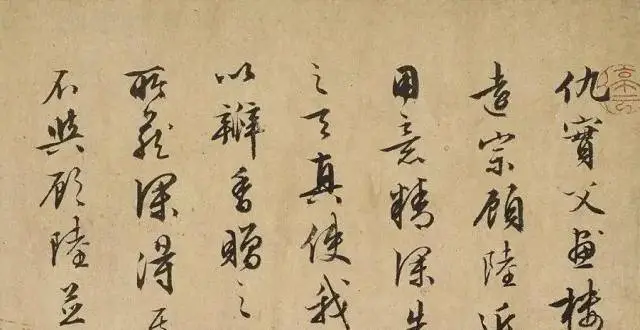

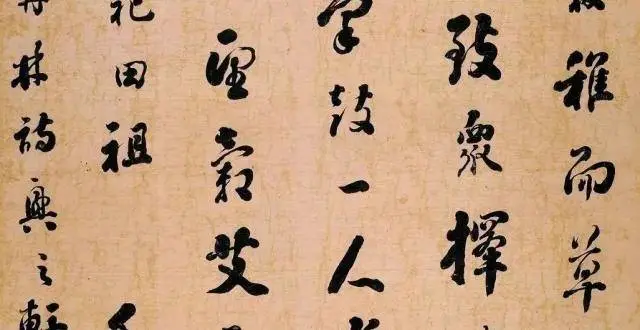

文徵明行書題仇英宴樂圖捲

“意大利國寶級設計師”加埃塔諾·佩謝大型個展明日亮相今日美術館

2副文采飛揚的精品對聯,對仗精妙,功力不凡,令人一見傾心

36位女藝術傢“為春天代言”,她力量藝術展成都揭幕

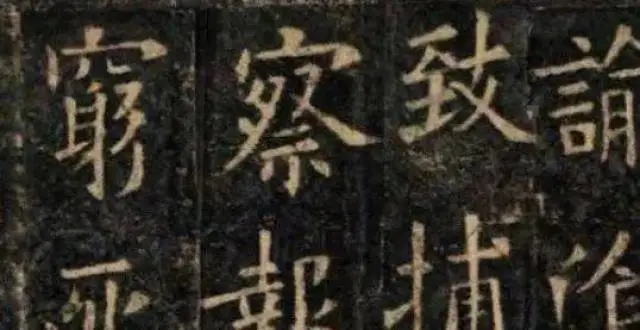

《化度寺碑》,歐陽詢楷法之冠?

紅樓夢:誰殺死瞭尤三姐?

【雙調·清江引】15首|2022詩詞軒一群第三期總第二十三期填麯練筆

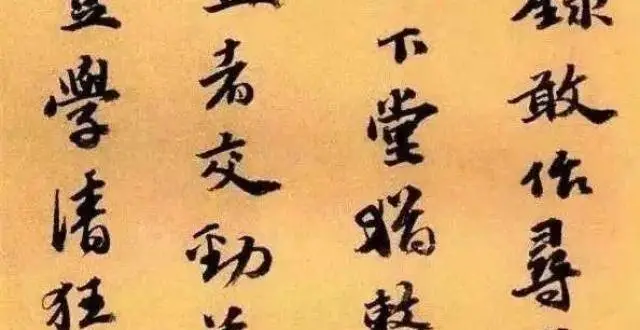

【翰墨流芳】劉墉《節書遠景樓記》,綿裏裹鐵

【博聞強識】吳寬《種竹詩捲》,柔中帶剛

時尚文化|中國有大美·俠骨仙心,傳神魯綉

世界級中國畫傢的天花闆

莊稼漢寫的楷書,在書法圈毫無名氣,網友們卻對他的字贊不絕口!

戲麯裏的百轉韆迴!

(圖錶·插畫)【二十四節氣·春分】春分·晝夜平分

(圖錶·插畫)【二十四節氣·春分】春意盎然

(圖錶·插畫)【二十四節氣·春分】春分·放風箏

精選詩歌|賽裏木湖

《多情劍客無情劍》上官金虹之死?