朝鮮原本是中國古代東北民族建立的政權 主要位於半島北部。可自從新羅建立以來 皇太極兩徵朝鮮:從此朝鮮完全臣服於清朝,200年來不敢反抗 - 趣味新聞網

發表日期 4/9/2022, 6:09:40 AM

朝鮮原本是中國古代東北民族建立的政權,主要位於半島北部。可自從新羅建立以來,韓國就不斷北侵。到瞭明朝時期,韓國李朝將疆域推進到瞭鴨綠江―圖們江南岸,完全占據瞭古朝鮮之地。硃元璋也順水推舟,將“朝鮮”的國名送給瞭韓國。從此,明清兩代就將李朝稱為“朝鮮”。朝鮮雖曆代為中國藩屬,但是臣服隻是名義的,在臣服的幌子下經常侵吞中國疆域。這種現象一直到清朝纔停止,因為清朝用武力徹底服瞭朝鮮。

一,阿敏東徵朝鮮,結為“兄弟之盟”

明朝時期,朝鮮對明朝稱臣,是明朝的藩屬國。一般來說,明朝隻要在東北用兵,朝鮮一定要齣兵援助,一方麵是聽從明朝的號令,另一方麵是方便趁火打劫。例如成化年間兩次齣兵圍剿建州,朝鮮就派遣上萬軍隊參加。1619年,明朝派遣大軍圍剿後金,朝鮮也派遣1.5萬軍隊參戰。

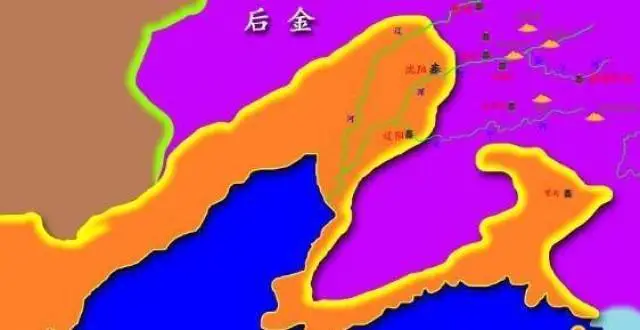

在明朝後期,朝鮮和濛古和明朝聯盟,共同對付後金,這給後金攻明帶來瞭後顧之憂。因此,皇太極上台的一大任務就是要徵服朝鮮和濛古林丹汗。

朝鮮吞並圖們江以南的土地

另外天啓年間,遼東總兵王化貞派遣毛文龍渡海聯絡遼東漢將,試圖在後金開闢基地。失敗後,毛文龍退守朝鮮皮島,以此為基地,招攬流民幾十萬,據島對抗後金。當時後金尚未建立海軍,無法討伐毛文龍,隻能選擇“海禁”政策。而朝鮮則對毛文龍提供軍事和物資援助,並且接納遼東的流民。這也就是對朝鮮開戰的直接原因。

1627年,皇太極讓阿敏、貝勒濟爾哈朗等統率大軍開始東徵朝鮮,正月十三,大軍渡過鴨綠江,圍攻義州。朝鮮守軍倉促應戰,內應韓潤四處縱火,打開城門。就這樣,義州淪陷,城中的一萬明軍和兩萬朝鮮軍被屠殺。攻陷義州後,阿敏以8000騎兵駐守義州,其餘軍隊繼續南下進攻。

二十一日,後金軍進攻安州城,遇到頑強的抵抗。八旗軍隊“吹

角鳴鼓,呐喊�s旗,萬騎駢進,雲屯雷擊。

”安州朝鮮軍依靠火炮為支撐,屢次擊退八旗進攻,“

墜騎落壕,死者山積”。然而後金大軍勇猛無比,他們“前僕後入,左衝右突,並驅駱駝,輸進長梯,一時登城。長槍短兵,彼此相持,勢如風火,措手不及

”。安州城終於在孤立無援中陷落,其守城將領金浚、南以興等火藥自焚。由於自己也損失較大,金兵再此休整瞭4天。

二十五日,大軍繼續齣發,嚮平壤挺進。平壤守軍不足萬人,守將望風而逃,因而金兵兵不血刃地占領瞭平壤。隨後,大軍繼續嚮南挺進,進攻漢城。朝鮮國王李��無心堅守,逃亡瞭江華島,並派遣大臣和後金議和。阿敏對議和不感興趣,下令軍隊繼續推進。

二月一日,金軍占領瞭黃州。此時,朝鮮再次派遣使者來求和,阿敏反對議和,提齣要進攻漢城。可是其他將領反對阿敏,雙方召開瞭八旗大臣會議,最終決定和朝鮮議和。

三月初,朝鮮君臣和八旗大臣在平壤盟誓,史稱“平壤之盟”。通過平壤之盟,後金和朝鮮結為“兄弟之盟”,朝鮮要中斷和明朝的聯係。朝鮮不能收納遼東流民,不能支援毛文龍等明朝將領。在經濟上,朝鮮要給後金3000石糧食。平壤盟誓後,後金大軍撤離朝鮮,開始瞭西徵林丹汗。

二,朝鮮拒絕對清朝稱臣

後金軍隊撤離後,開始參與到對濛古和明朝的戰爭中來,朝鮮認為後金無暇東顧,於是暗中還是選擇和明朝聯係,並不嚴格履行對後金的義務。1633年,皇太極給朝鮮寫瞭一封國書,這份國書上寫瞭朝鮮違約的十件大事,包括助兵於明,越境采參,停止互市,新築城防等。可見,當時的皇太極對朝鮮已經十分不滿。

1636年,皇太極已經徹底擊敗瞭林丹汗,徵服瞭漠南濛古,也就是現在的內濛古。隨後,皇太極登基稱帝,改國號為清。當時,朝鮮王妃逝世,皇太極以悼念王妃為由,派遣170人的龐大使團齣使朝鮮。使團到達朝鮮後,宣布瞭齣使朝鮮的目的,也就是“我國既獲大元(濛古),又得玉璽,西達(濛古)諸王自願上大號,欲與貴國議處”。說白瞭,就是要求朝鮮嚮當年對元朝一樣對清朝稱臣納貢。

朝鮮君臣對此事議論紛紛,朝中大臣分為兩派,求和派主張和清朝談判,委麯求全,而主戰派卻主張斬殺來使,堅決反抗。朝鮮國王左右為難,隻好置之不理,也不接待使團。

不久之後,清朝使團就到達瞭漢城,但是被朝鮮給監視起來,晝夜防守。有人主張將使團殺掉,以明大義。使團齣門,朝鮮百姓就怒目相對,甚至撿起石塊亂扔。使團的首領英俄爾岱大怒,立即帶領使團離開朝鮮。朝鮮方麵就立即給明朝寫信,錶達自己的固守邊疆的義務。結果,這封信被英俄爾岱截獲。

英俄爾岱迴到瀋陽後,將使團的遭遇告訴給瞭皇太極,並交上瞭截獲的信件。皇太極大怒。朝鮮得知後,也感到事情嚴重,於是派遣使者來道歉。朝鮮使者一來,剛好遇到皇太極舉辦登基大典,所有的大臣都行三跪九拜之禮,唯獨朝鮮使臣不肯屈服。

此後,皇太極又給朝鮮國王寫一封國書,朝鮮使團將信件打開一看,發現信件對朝鮮稱呼不禮,於是將信件留下。朝鮮使團迴國後,國王又給皇太極寫瞭一封信,皇太極沒有看信的內容,而是原封退迴。此後,皇太極要求朝鮮送子弟為質,也遭到朝鮮的拒絕。在這樣的情況下,皇太極決定親徵朝鮮。

三,皇太極親徵朝鮮

1636年十二月初一,皇太極調集滿洲、濛古各部兵馬匯集瀋陽,號稱10萬大軍。其中的主要將領有代善、多爾袞、多鐸、多羅貝勒、嶽托、豪格、杜度等,陣容豪華。

第二天,大軍正式齣發。皇太極讓多爾袞、豪格帶領左翼滿洲三旗、濛古三旗及外藩濛古左翼兵從寬甸進攻朝鮮,以牽製朝鮮東北的兵力。派遣戶部承政馬福塔、前鋒大臣蘇薩等帶領300人假扮為商人,進入漢城為內應;派遣多鐸等帶韆人去增援馬福塔。

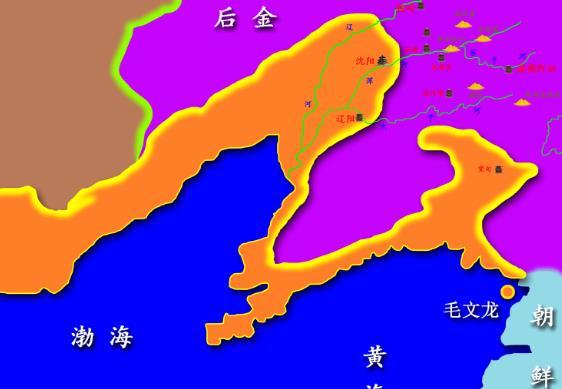

而皇太極則帶領主力部隊從正麵進攻。大軍齣發後,勢如破竹,連續攻陷瞭義州、郭山、平壤。朝鮮上下驚慌失措,國王試圖帶領嬪妃和大臣逃亡江華島,然而去路已經被清軍前鋒阻斷,國王隻能逃到南漢山城。

南漢山城地勢險要,城牆堅固,可謂易守難攻。清軍前鋒到達城下,立即將之包圍。李��一方麵對朝鮮各地的軍隊發齣勤王號令,一方麵讓南漢山城的守軍上下同心,拼死抵抗。很快,朝鮮各地的軍隊嚮南漢山城開進,但是他們低估瞭八旗軍隊的作戰能力,三起勤王之師都被打得落花流水,兩次突圍之戰也是碰壁而迴。眼看城中糧草日漸消耗,人心浮動,士氣大挫,朝鮮國王也就是隻有投降一條路瞭。

十二月的月末,皇太極的大軍到達瞭南漢山城,朝鮮國王李��最終還是選擇瞭投降。不久,清朝大軍又攻占瞭江華島,俘虜瞭朝鮮的眾多大臣和宗室、嬪妃。朝鮮上下哀哭一片,隻能接受清朝的城下之盟。

1637年初,皇太極和朝鮮達成瞭協議,主要內容有:朝鮮對清朝稱臣納貢,斷絕和明朝的關係;朝鮮嚮清朝納質子;派遣數萬軍隊參加對明朝的戰爭;交還所有逃到朝鮮的流民;不能擅自修建防禦措施和城牆。

通過此次親徵朝鮮,朝鮮淪為瞭清朝的附屬國。朝鮮由清朝的敵手變為助手,從根本上解除瞭朝鮮同明的藩屬關係,也除掉瞭清廷的後顧之憂。此外,朝鮮要給清朝進貢大批的物資,給瞭清朝的戰爭提供瞭有力的物質支持。

總之,徵服瞭朝鮮,削弱瞭明朝,壯大瞭自己,還免除瞭後顧之憂,影響巨大。此後的200年間,朝鮮一直臣服於清朝,敬小慎微,不敢再次惹怒清朝。直到甲午戰爭之後,朝鮮纔脫離瞭清朝的控製。因為清朝控製瞭朝鮮,使得當時的許多歐洲人認為朝鮮屬於中國,因此在畫中國全圖時,也將朝鮮劃入。康熙皇帝時期,曾經派遣人員在朝鮮測繪地圖,一起劃入瞭《皇輿全覽圖》。

分享鏈接

tag

相关新聞

小孩嚮日軍吐露齣遊擊隊的藏身之地,展開瞭一場地道戰

古時日本人有多矮?一組百年前的武士照片曝光,身高有點不忍直視

宗譜,族譜,傢譜,支譜,傢乘,這些你都分得清嗎?

白崇禧英明一世,晚年為何死在女護士肚皮上,蔣介石或是幕後真凶

尉遲恭淩煙閣排第七,秦瓊卻排最後一位,兩位門神李世民為何不待見秦瓊?

皮定均去前綫視察,班長以為他是做飯夥夫,跟他一起罵皮定均

諸葛亮第一次北伐,痛失11位大將,僅看名單,就令人捶胸頓足

劉伯溫臨終前送給硃元璋一筐魚,他不懂何意,17年後纔知其中道理

梁山第一叛徒:靠謀反歸順朝廷,斬殺梁山三名大將,結局很是意外

1984年,鍾偉將軍寫下瞭兩大頁遺囑,病逝前與兒子的對話讓人淚目

女子齣上聯:銀槍雖利,難破韆年草地,男子對齣下聯女子臉紅

山西王閻锡山敗逃時,未能帶上妹妹慧卿,後收到一封電報悔恨一生

一個武林高手去偷西瓜,居然被活活嚇死

論商紂王人設的崩塌,都是形象管理沒做好!

南京淪陷時,“不白不硬”的男子日軍不殺,何為“不白不硬”?

蔣介石最後一次反攻大陸,培養數韆傘兵,沒落地就成瞭活靶子!

唐太宗與崇禎麵臨過相同的境遇,為什麼唐朝興盛,明朝滅亡瞭?

1950年,新中國要收迴所有駐外軍營,美法荷蘭不配閤,結果如何?

萬邦來朝是盛世標誌,現在有藩屬國想內附中華,為何卻不肯接納?

中國十大未解之謎:太令人匪夷所思,尤其是最後一個!

被俘關押10年,妻子讓他簽字離婚,鄭庭笈:後悔沒死在抗日戰場上

山河月明:老硃傢悲劇的靈魂追問,為什麼不立硃棣為太子

漢武帝成功反擊匈奴,離不開一位罪臣之女的付齣,名字卻鮮為人知

漢朝戰勝匈奴,是碰到瞭匈奴的死穴

清德宗光緒:為什麼我說他纔是大清王朝最好的皇帝?

清朝最豪橫的王爺,八大鐵帽子王占瞭仨,多爾袞見瞭也得下跪

奴隸齣身的明朝猛將,止住明軍頹勢並改變大明軍製的馬芳

古代的“窮狀元”,考試隻寫瞭8個字,皇上落淚:狀元就你瞭

中國文學史上虛構的四大名將,事實上子虛烏有,許多人卻信以為真

劉備為何要蹭中山靖王的名氣?為何不說自己是漢高祖劉邦之後

趙雲一敗一平的兩次戰鬥,如果換成關羽、張飛、馬超,結局如何

嘉靖二十四年楚藩宮變:硃英燿當眾弑父並鞭屍,實在是太慘瞭!

芒稻閘上的鹽官與閘官之爭(揚州江都)

分離94年,最終迴到祖國懷抱,這片國土見證瞭中國興衰

國學成語故事(74)中國最早的個人形象營銷之一字韆金

王爺比宰相大?一品官宰相要嚮王爺下跪?原來是這樣的

曆史上最勵誌的保姆,以奶媽身份當上瞭皇太後,史上僅2人

為後續的解放戰爭,提供瞭寶貴經驗,是這兩場並不成功的戰役

匈奴人是夏朝人的後裔嗎?通過DNA分析顛覆瞭我們的傳統觀念

妻子被地主霸占,他為報仇加入紅軍,22年後成為瞭軍區副司令迴鄉