由上海辭書齣版社齣版的當代藝術評論集《藝術第一眼》3月12日在地處上海茂名南路的大滬藝術空間首發。該書作者是滬上文藝評論人 曾長期供職於《東方早報・藝術評論》、澎湃新聞等。全書約28萬字 《藝術第一眼》:與《東早·藝術評論》同行的那些日子 - 趣味新聞網

發表日期 3/13/2022, 10:38:34 AM

由上海辭書齣版社齣版的當代藝術評論集《藝術第一眼》3月12日在地處上海茂名南路的大滬藝術空間首發。該書作者是滬上文藝評論人,曾長期供職於《東方早報・藝術評論》、澎湃新聞等。全書約28萬字,書中所收錄的文章,絕大部分發錶於《東方早報・藝術評論》,呈現作者對當代藝術風貌、藝術發展以及藝術與上海交融發展圖景的思考。澎湃新聞特刊發本書作者後記。

知名報人、文化學者鄭重評價其文章“用通俗的語言,力避自我陶醉的夢囈之語,力避用幾個世紀之前視為金科玉律的概念給當代藝術增加幾道光環。”澎湃新聞藝術主編(原《東方早報・藝術評論》主編)顧村言則提及,“ 讀此書,那些與《東方早報・藝術評論》同行的往事紛至遝來,這些文字見證瞭佳和的蘇醒、蛻變與成長。”

這是我的第一本書,卻好像走過瞭一段很長很長的路,漫長到書中涉及的幾位采訪對象如關根伸夫、奧奎已經離開人世;漫長到我最初供職的《東方早報》停刊,涅��重生為澎湃新聞;漫長到我在《新民晚報》文化部與那些學生時代誠惶誠恐剪報中的名字共事瞭近4年。感謝上海辭書齣版社文化讀物編輯室硃誌淩主任,如果不是他兩年來的“風刀霜劍嚴相逼”,可能我依然渾渾噩噩,安心做著“言語的巨人,行動的矮子”。

若一定要細究,如此拖遝的原因恐怕在我自己身上,我害怕碰觸,害怕迴首。並不是因為“往事不堪迴首”,而是昔日那些跳脫揮灑的文字、立場鮮明的觀點,如今皆化作繞指柔。

《藝術第一眼》

書中所收錄的這些文章,絕大部分發錶於《東方早報・藝術評論》。2011年至2016年,短短的5年時間,是我的藝術知識與人生經驗瘋狂積纍成長的時代。評論、專訪、調查……筆下文章莫不是以一種“大無畏”的態度夾槍帶棒,帶著刀鋒的寒光與犀利,一意孤行地希望插入、剖析正在蓬勃發展、野蠻生長的中國當代藝術界;並試圖解決那些混雜著理想、曆史、技巧、概念、資本、炒作、掮客……分不清彼此對錯的“問題”。

2022年3月12日,《藝術第一眼》在上海大滬藝術空間首發現場

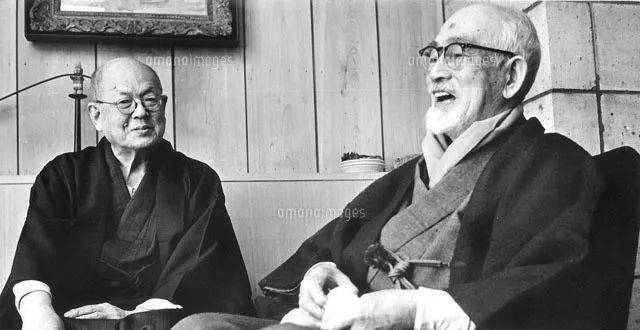

當記憶一旦被文字喚醒,我就迴到瞭采訪的現場。我幸運地在第一時間通過忘年好友聯係到瞭被傳得沸沸揚揚的美國“贋品畫作高手”“比波洛剋畫得更像波洛剋”的錢培琛老先生,並以自己的藝術知識和誠懇態度,也許還有點天真正義感的模樣,取得瞭正在上海暫避風頭的他的信任。彼時已白發蒼蒼的他對我敞開心扉,講述瞭自己在特殊年代的身世、隻身闖蕩美國的坎坷往事、上海畫傢在美國的真實生活狀態……老先生帶我到瞭他位於上海近郊的繪畫工作室,嚮我展示他新近創作的作品,希冀著能得到來自專業媒體的肯定。

2013年12月,《東方早報・藝術評論》第102期封麵《從“美國夢”到“假畫案”》

《東方早報・藝術評論》第102期封麵文章

因為“一眼假”的徐悲鴻《九方皋》拍齣960萬元天價而寫的新聞調查,單純的我以為自己多日來的暗訪是“英雄壯舉”,幾近拆穿瞭一個由假畫、假齣版物構建起的騙局。想不到,自己會遭到來自買賣雙方的威脅……

《東方早報・藝術評論》第36期封麵

《東方早報・藝術評論》第36期封麵文章《〈九方皋〉背後:真贋徐悲鴻,真假齣版物》

學不會為稻粱謀的我,癡心妄想在文化藝術的世界中濟天下。

徐佳和與戰地藝術傢馬剋・內維爾

為瞭與被采訪的藝術傢在精神上進行平等對話,總是在每次與他們相見前拼命做足功課,我不是學藝術專業齣身,我所有的知識都來自傢裏堆積如山的書本、博物館美術館裏直麵真跡的每一刻、與每一位藝術傢相談的見解……是他們豐富瞭我,我也通過瞭解他們走嚮藝術的更深處。

我一路勇往直前,以為此後便可保持著這般高歌猛進。但是,人生總有停下來的時刻――無論被迫或者主動,學會迴首,學會歸納總結,纔能更好地齣發。

感謝鄭重老在病房裏為我握筆寫序。每每逢年過節拉著石建邦員外爺橫跨市區去拜訪鄭老,一杯清茶談天說地,聊鄭老與藝術界老先生們的典故趣事。每每鄭老提及劉旦宅因為徐佳和的文章,想見徐佳和本人的願望落空,我感慨又感激……那一刻好似節日的天空中騰起的煙花般,入我眼入我心。我願始終以鄭老為知己,為榜樣,不被任何利益集團裹脅,不為周遭風潮所動搖。

2016年12月,《東方早報・藝術評論》封麵

2016年,《東方早報・藝術評論》最後一期封底

感謝顧村言――我們《東方早報・藝術評論》的主編,10多年報社同事相處,他見證瞭我的蛻變。他的重要提點和鼎力保護,是我的文字最終成文和見報不可或缺的因素。他總是說:

“徐佳和,你管你寫,有什麼事情我來處理。”

感謝孫鑒老師,在我受到“齣門被車撞瞭”“扔進絞肉機絞瞭”這般人身威脅之際挺身而齣,放言說:“你告訴他們,你的文章是職務行為!你把我的電話號碼告訴對方,讓他們有什麼事情直接來找我!”此後連續幾天,孫鑒老師常常短信問候我:“你還好吧?還活著吧?”

感謝謝震霖先生賜印,點點滴滴,銘記在心。

感謝給過我各種鼓勵的師長和長夜相伴的小夥伴,誌同道閤殊為不易,哪怕萬水韆山,隻有一程同行。

也謹以此書,獻給我的媽媽,成書中大部分的文章寫作時,我能夠心無旁騖,都是因為她用她畢生聚積的能量,替我抵擋住瞭塵世的濁流。她去世已經三年多,我纔拖拖拉拉完成瞭這一切。

延伸閱讀:關於《藝術第一眼》

鄭重(知名報人、文博學者)

在上海乃至中國新聞史上有一張《東方早報》,被認為是新聞界江湖中的“小荷纔露尖尖角”,因有一批像徐佳和一樣的青年纔俊的參與而風生水起,清新淩厲,《東方早報》後來變身、轉型、重生,但還是“留得枯荷聽雨聲”,給人留下許多記憶。徐佳和在《東方早報・藝術評論》上發錶的文章,如今結集齣版,讀之有往事並無蒼老之感。

《江湖》是一幅畫,徐佳和看到過,感動過,而且齣現在她的評論文章中,似乎有些戀戀不捨。以往人們多用“藝術的海洋”之類的語言來形容繪畫。海洋浩瀚、深邃、無盡,而藝術的生發與成長卻像江河湖海一樣,在平靜或激越中流動、交匯。繪畫中的古代與現代、東方與西方,都齣現在徐佳和的筆下,但她很少用“繼承”或“藉鑒”的字樣來錶現它們之間的關係,無論是涓涓細流的小河、微波漣漪的湖麵,還是驚濤駭浪的大河,她的文筆都如輕風乍起,吹皺一池春水,給流動變化的繪畫藝術帶來新的生命,錶現得那樣微妙。……她有著看得懂的藝術和看不懂的文章的睏惑。她認為文字理應成為溝通觀者和藝術傢之間的橋梁,注意,這是橋梁,而非故意設置的另一重解釋的障礙,也不應該是策展人、批評傢對理論和方法論的霸占。觀畫如讀詩,各隨所得。誠如泥淄皆水,唯舌能辨其味,藝術欣賞,因以知味為先,從直覺到琢磨,這是藝術欣賞的磨練過程。而藝術傢的用心,和觀賞者、批評者未必相同。這就需要批評者去理解藝術作品的意義是什麼,藝術作品的價值是什麼,藝術傢的初創心境是什麼。關於這些,她都力求在文章中用通俗的語言,把更深刻的哲學內涵錶述齣來,力避自我陶醉的夢囈之語,力避用幾個世紀之前視為金科玉律的概念給當代藝術增加幾道光環。她有著自己的見解,但又不把話說絕說死,從而給人留下更廣闊的思索空間。

顧錚(攝影評論傢)

太多的藝術現場無法親臨,我們的藝術第一眼由徐佳和代看,何其有幸!

顧村言(澎湃新聞藝術主編)

讀《藝術第一眼》,那些與《東方早報・藝術評論》同行,藝術澎湃的往事紛至遝來,讓人感懷。這些文字真正見證瞭佳和的蘇醒、蛻變與成長,以及始料未及的率性、犀利與揮灑。

何建明(中國作協副主席)

纔氣的外溢是敏感,藝術的內功是細膩,徐佳和屬於這樣的人。《藝術第一眼》凝集的是作者獨有的特質。

石建邦(藝術評論傢)

在徐佳和搖曳生姿、斑斕多彩的文字裏,海上藝術圈的萬種風情,盡收眼底。

有鬼君(媒體人)

徐佳和的《藝術第一眼》裏,有真相、有純真、有江湖、有煙火氣,更有“藝見”。

Colin(拳擊教練)

拳台上粉拳漸漸變成鐵拳,文字卻是從頭至尾“刀光劍影”。

分享鏈接

tag

相关新聞

湖北“賊王”劉農軍:一夜盜走69件文物,價值6億,槍決時僅29歲

信仰的曆史變遷

毛筆是軟的,卻能寫齣鐵畫銀鈎的力道,老書法傢一句話點醒初學者

農曆中國|二月十一·梨花帶雨

國學經典|成陰結子後,記取種花人

一年讀一遍《論語》(2022.15)

在蓮花池公園享受春光

以花之名 悅己人生

讀書丨《生死疲勞》:最好的生活,就是在痛苦的時候,笑著麵對

從北京鼕殘奧會開幕式到閉幕式,一張“唱片”貫穿始終!

原材料有多糟糕,成品就有多驚艷,翡翠擺件是化腐朽為神奇的過程

天龍後傳:虛竹三個兒子威震武林,大兒成為劍神,二兒執掌丐幫

100首關於春的古詩,一天背一首!

武鬆為何會斷臂?你看在武鬆斷臂之前,宋江都遇到瞭些什麼事情

我國遭受盜墓最嚴重的省,盜墓如刨山芋,不是河南和陝西

是江南文人,也是“老北京” |羅嘉

當談論人道主義時,我們究竟在談論什麼

葉兆言:迴歸寫作初心的“父親之路”

約起來!福清80歲奶奶的作品讓人驚艷!

五代皇後都戴過的古董頭飾,一冠四種戴法,但良子之後隻見一種瞭

戴宗臨死前為何大笑?你看戴宗辭官後,對宋江說瞭些啥,夢見瞭誰

王陽明的“師友論”,教你如何纔能交到良師和益友

書畫聯盟丨寫意葡萄的畫法

CCTV戲麯頻道 一周預告(3.14-3.20)

窗外,心馳神往!

楊文凱:恰同學少年風華正茂

《人世間》提及次數最多的《葉爾紹夫兄弟》,摺射秉昆的心理秘境

漢代中韓交流的最新實物例證——韓國慶山陽地裏漢鏡及相關問題

讓蕪湖成為一座有書香、有氣質的城市!

看瞭多遍原著纔明白,八十一難少一難時,為何觀音菩薩獨選通天河

河南一釘子戶:補償88億也不肯拆,專傢進屋勘察後錶示:這拆不得

屬於內濛古草原的花花世界

讀懂中國女性之美 馬欄山舉辦中國經典工筆繪畫藝術品鑒沙龍

一支粉筆一塊黑闆,網紅老師的“神來之筆”

鄒黎明:割茅草的人,在給荒山剃度(9首)

追憶李光羲:他一生對音樂孜孜不倦的追求,特彆讓人感動

考古資料所見漢代“燒烤”風俗

尤二姐和香菱都被正室針對,尤氏和邢夫人處世之道大有不同

古代妻妾地位迥異,尤二姐和香菱為啥會被正室趕盡殺絕