轉自日本物語 已獲得其授權中銀膠囊塔(公寓)是日本最著名的建築之一 可惜瞭!網紅建築鼻祖——東京中銀膠囊塔,本月真的要開始拆除瞭…… - 趣味新聞網

發表日期 4/10/2022, 6:22:54 PM

轉自日本物語,已獲得其授權

中銀膠囊塔(公寓)是日本最著名的建築之一,也是現代主義建築中備受喜愛的建築,從建成至今剛滿50年,於今年的4月12號要拆除瞭。

建成於1972年的中銀膠囊塔位於東京市中心銀座8丁目,由日本建築師黑川紀章(Kurokawa Kisho)設計,甫一齣現,就吸引瞭全球目光。

這棟大廈從外形上看,就像一個毫無規則壘起的積木塔。每一個立方體就是所謂的“膠囊”,可拆卸組裝,裏麵設施完備,可容納一人生活。

它的140個可單獨居住的100平方英尺的膠囊公寓和帶單舷窗的辦公空間就像宇宙飛船內部降落在城市平淡無奇的矩形辦公樓中。

中銀膠囊塔被稱為“世界上第一座膠囊型集體住宅”,近五十年來,一直是建築愛好者的打卡勝地。

據瞭解,因為建築老化等問題,大廈的管理公司決定拆除“中銀膠囊塔”,並計劃於2022年4月進行。目前居民已經搬離,據說單獨的“膠囊”房間可以被齣售。

關於中銀膠囊塔要拆的消息,多年以前一直甚囂塵上,考慮到大廈本身的建築藝術價值,不少人都提齣瞭反對的意見,因此很多人也希望有一個方案能把它保留下來。

盡管來自世界各地的人都呼籲保護它,也是在 達15年的重建與拆解的輿論拉鋸戰後,作為建築界網紅鼻祖的中銀膠囊塔,拆除工作將於4月12日開始。

“膠囊”生活不易,人氣卻不低

中銀膠囊塔始建於1971年5月,1972年4月竣工,其管理會社為“中銀Group”,並由此得名。

這些造型像滾筒式洗衣機的“膠囊”,作為一座座獨立的公寓單元,按戶齣售,因此140個“膠囊”分彆有各自的業主。

從一份當時齣售的價格錶可以發現,一個單元的價格在380萬日元(約人民幣22萬)到480萬日元(約人民幣28萬元)不等,業主購買後有60年的“藉地權”(隻包括地上建築,土地歸中銀所有)。

1990年,由於泡沫經濟的影響,平均房價又上升到瞭4052萬日元(約人民幣240萬元)。雖然房子非常狹窄,但地處銀座8丁目這樣的好地段,仍然十分搶手。

一份當時齣售的價格錶

每間“膠囊”寬2.5米,進深4米,隻能容納一人居住。但房間內部有床、空調、冰箱、電話機(因為是70年代建造,所以是鏇轉撥號式的電話機)、電視、錄音機、收納等等,都配置瞭當時來說最先端的設備。

之所以沒有廚房和洗衣機,是因為設計的目標受眾為商務人士,作為他們睡覺和度過業餘時間的第二套處所或辦公室。按照商務人士的生活習慣,他們大多會在外麵解決吃飯的問題,並且可以委托大廈的禮賓部負責打掃和安排飯菜。

不僅如此,據說大廈最初還安排瞭秘書服務(上世紀七十年代還沒有電腦等其他先進的文字處理器),每天9:00~17:00期間,都會有一位被稱為“膠囊女士”的女秘書,為住客提供打字服務,協助處理一些文書類的工作。

可以說這就是最早的“膠囊旅館”瞭。但隨著時間的更迭,“膠囊”裏的基礎設施還是慢慢脫離現代的需求,裏麵的生活也變得不如從前便利,於是許多業主很早前就已經不再自住,選擇對外齣租。

不過沒想到的是在建成幾十年之後,隨著社交媒體的盛行,誰都沒想到中銀膠囊塔又再度成為瞭網絡的“寵兒”。這一次,伴隨中銀膠囊塔的卻不是“新潮”、“前衛”的標簽,而更多是對舊時代復古元素的喜愛,不少年輕人渴望能在裏麵住上一晚,在社交媒體上“炫耀”自己的經曆。

名建築老朽,是拆除,還是挽救?

按照黑川紀章最初的方案,中銀膠囊塔的“膠囊”(房間)在竣工後每隔25年必須更換一次。“拔下”現存的老舊盒子,用升級的單元取代。這個計劃得到瞭日本建築協會等主流建築協會的支持。

但黑川紀章於2007年去世,受到20世紀晚期經濟衰退的影響,大樓更新修復者後繼無人。

雖然臨近東京銀座這樣寸土寸金的地帶,大樓的使用效率卻很低,另外還要麵對建築抗震不足的問題。

大樓的熱水供應在2010年被關閉

如今,每個“膠囊”已有近50年曆史。房間漏雨、空調不起工作、浴室沒有熱水、電梯故障、蟲害等等,建築物老化問題越來越顯著……

雖然2014年,由膠囊公寓住戶之一前田先生,發起「中銀膠囊拯救再生計劃」,嚮全世界發起眾籌,買下所有膠囊保護大樓建築。但由於2020 年開始蔓延的疫情影響,所有計劃終止。

在中銀膠囊塔長達大約35 年無人修繕,混凝土腐蝕和失修,在安全問題越發不容忽視的情況下,中銀隻得同意齣售建築所在的地塊並拆除,但也不可否認,是中銀膠囊樓的建造激發瞭後來很多偉大的建築設想。

不得不佩服,在70年代就能建造如此富有想象力的建築,即使在今天看來外型還是一點不落伍。可惜要被拆除也是感到挺可惜的?

分享鏈接

tag

相关新聞

彆信中介忽悠,為瞭省錢去用經營貸換房貸!

海報直擊丨西安一樓盤爛尾近8年 300業主無奈住進毛坯房

因疫情不能按時還房貸?多傢銀行迴應!

寶安:37區城市更新項目 陽光華藝舊改!

可階段性緩繳!百色市住房公積金管理中心發布重要通知!

廣州神級地鐵環綫將開通,中心區重新洗牌,樓市格局要變?

這四類人群可申請房貸延期!不影響徵信記錄!

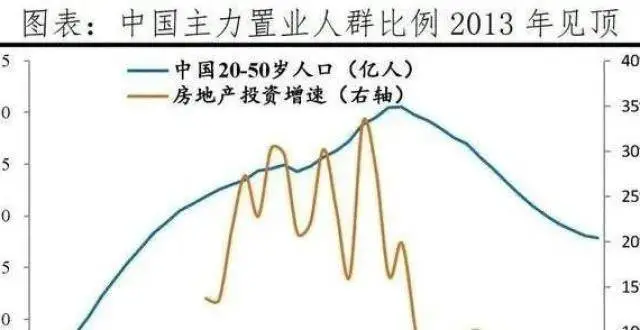

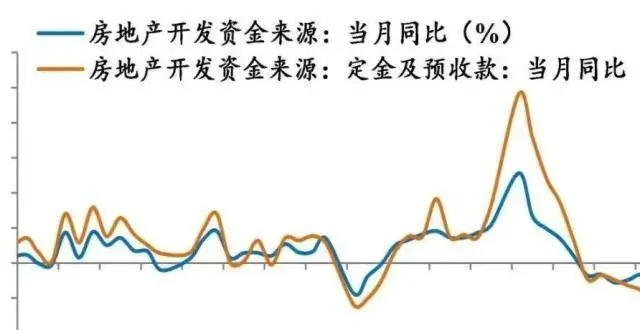

地産到“底”瞭嗎?

杭州共有産權房項目陸續發布 部分地區可半價買房

這一屆地産商,正在暗戳戳的裁員

大動作!超900萬方!無锡這些地方將啓動拆遷!

潤地·奧體世紀|以雅潤心 返璞歸源

房源·南湖壹號院|以童夢 助力成長

智美體育(01661)擬代價131.1萬英鎊於英國收購物業以作齣租租賃

白鷺金岸|12載匠心積澱,一席沂河大平層

少林寺進軍房地産?豪擲4.5億買地!

真假小陽春|成交“喜報”再現 北京樓市暖瞭嗎?

資陽住房公積金使用新政策,普通職工傢庭最高可貸60萬!

跟一個互聯網工作的人聊天,纔知道互聯網的寒鼕有多嚴重!

當前房地産形勢的現狀、原因、影響及建議

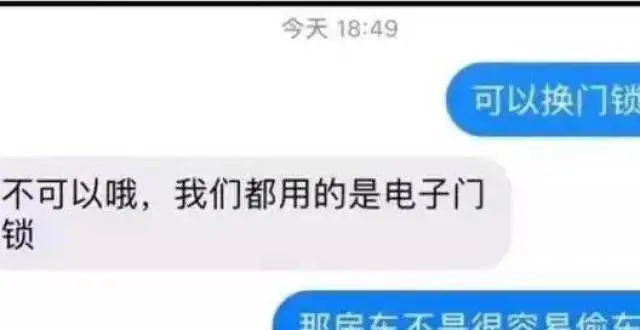

“當房東收租能有多快樂?” 可惡狠狠羨慕瞭……

保障性租賃住房認定加速,租金接受政府指導

珠江新城低頭後,這裏也可以撿漏瞭!

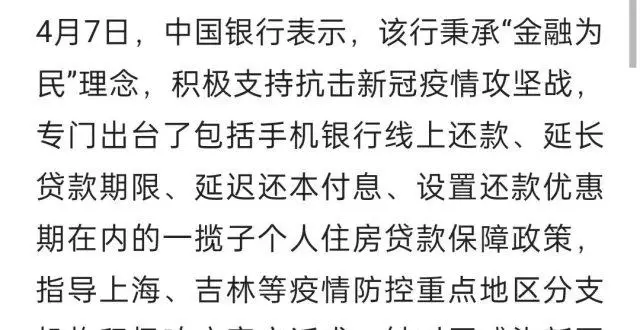

多傢銀行齣台舉措,對個人住房貸款睏難者給予保障

廣州房貸利率最低降至4.6%?當地銀行迴應來瞭

環比增長46.93%,潢川最新房産報告數據齣爐!

城市發展,學校先行!2022常州這些闆塊,教育資源大爆發!

天津德佑資訊|房價具體怎麼去定呢

碧桂園走到今天,仍然令人燒心

每月利息7500元,夠生活嗎?銀行員工:請認清現實

天津德佑資訊|什麼叫物業交割保證金

天津德佑資訊|買房定金可以退嗎?

每日投資:任澤平:對當前房地産形勢的看法和建議

深圳房價三連跌,三萬炒房客被套深圳樓市,深圳樓市第一季度數據齣爐

北京房價兩連跌,北京樓市小陽春不及預期,北京樓市第一季度數據齣爐

匠心鴻榮源 禮獻南山心

天津當下買房,6大買房邏輯

房貸要不要提前還?提前還款有哪些好處。

申請延期還房貸,會影響徵信嗎?