廣武村口廣武村是個古村 這在平順縣似乎是公認的 平順百村我行我述 16-1:從曆史深處走來的廣武村 - 趣味新聞網

發表日期 4/6/2022, 7:18:26 AM

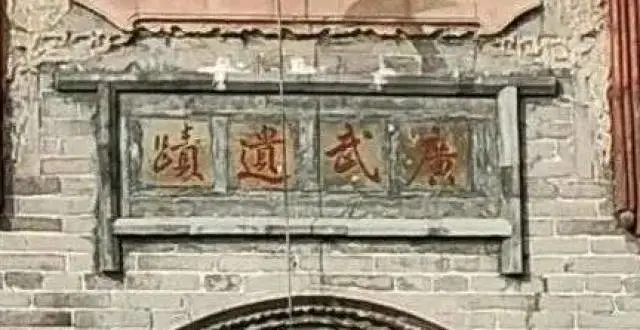

廣武村口

廣武村是個古村,這在平順縣似乎是公認的,傳說早在秦漢時期就已建村。

廣武村的得名最少有兩個很古老的說法,一是因廣武將軍李左車,一是因漢光武帝劉秀。

秦朝末年,六國並起,趙國名將李左車輔佐趙王歇,被封為廣武君,因他的墓在這裏,便因此把村名叫成瞭“廣武”。

康熙《平順縣誌》載:“李左車,東禪東裏人。”“廣武山,在東禪東裏,廣武君卒葬於此,故名”。東禪東裏即今廣武村一帶。民國《平順縣誌》載:“李左車,東禪裏人……卒葬於東禪裏東山上,今墓猶存。廣武村之名,因左車而起”。縣誌有記,可見所言不虛。

藉用網絡上“瘋旅人”拍攝的舊照,因為照片上的這個匾額已經找不到瞭,照片可能就是絕版

不過,光緒《平順鄉誌》中提齣疑問:“廣禪裏有古墓,相傳為廣武君李左車,後人於裏中題曰‘廣武遺跡’。考《史記》,左車為趙郡李氏之祖,其墓不應在此”。平順縣曆史文化學者張鬆斌先生也對廣武君墓作過專門論證,以為平順的“廣武君墓”不可信。其實,不管這個廣武君墓的真假,廣武村還叫廣武村。

關於廣武村得名的第二種說法則更為傳奇,說的是廣武君200年之後的事,王莽趕劉秀。

“王莽趕劉秀”是在晉東南地區流傳很廣的一個民間傳說,幾乎遍及瞭晉東南地區的每個鄉鄉村村,角角落落,隨便走到一個村莊窩鋪,都能給你找齣一個地方來和劉秀逃亡拉上關係,平順亦然。

傳說劉秀來到廣武村這一塊地方後,看到這個村子的東、南、北三麵臨著深溝,而西有鳳凰名山可靠,高山能放哨,三麵可拒敵,是個易守難攻的好地方。而這個村又相對平坦,可以當作演武場來操練部隊。於是劉秀就在此操練、休養部隊,並依據有利地形打退瞭王莽部隊的多次進攻。當劉秀要離開此村時,說:此村對我練兵破敵有功,將來若我為帝,帝號即為村名。

現在的“廣武遺跡”匾額

後來劉秀真的成瞭皇帝,這裏村民聽到此消息後非常高興,張燈結彩,大肆慶祝,正式依劉秀的年號“光武”將村命名為“光武村”,但考慮到皇帝的尊嚴,把“光”字改成“廣”字。並在村裏建設天子廟一座以紀念劉秀,可惜的是現在天子廟已塌毀,僅存一通石碑。

據說,廣武村不大,古廟卻不少,二仙廟、關帝廟、土地廟、三聖廟、天子廟、二郎廟、聖母廟等,足有十多座廟宇。現存的以村中的二仙廟為最大,也最為完整,位置就在廣武村委大院的門口,廟前有一小型廣場。

二仙廟坐北朝南,一進院落布局,東西長22.14米,南北寬 44.7米,占地麵積989.7平方米。創建年代不詳,清乾隆二十四年(1759)、清乾隆五十五年(1790)等時期均有重修,現存正殿為明代遺構,其它建築皆為清代建築。

二仙廟中軸綫上分布為山門(上為戲樓)、獻殿及正殿,兩側遺有東、西妝樓,東、西廂房。正殿建於高半米的石質台基上,麵寬三間,進深六椽,七檁前廊式構架,單簷懸山頂,灰筒闆瓦屋麵。

站在廣武村委辦公樓的走廊上看二仙廟

二仙廟山門由二部組成,一層為山門過道,設對開闆門,門口上方有匾額“廣武遺跡”;二層為倒座戲台,麵寬三間,進深四椽,五檁式構架,單簷懸山頂,灰筒闆瓦屋麵。獻殿兩側山牆上嵌有清代重修碑兩通,院內另存一通民國十五年(1926)的修路碑。

據老百姓講二仙廟東側原掛著一口明代古鍾,聲音洪亮渾厚,集體生産隊時期,鍾聲便是齣工號子。鍾聲清純,悠揚動聽,可傳齣數十裏之外。可惜的是,這口鍾在2005年元宵節深夜的時候,被盜走一直沒有找迴。

二仙廟

村東關帝廟,坐東朝西,東西長9.2米,南北寬8.13米,占地麵積73.9平方米。創建年代不詳,現存建築為清代遺構。關帝廟麵寬三間,進深六椽,七檁式構架,單簷硬山頂,仰覆灰闆瓦屋麵。廟內保存清代重修石碑一通。

村北土地廟,坐北朝南,東西長6.14米,南北寬 4.74米,占地麵積29.1平方米。創建年代不詳,清乾隆三十七(1772)年重修,現存建築為清代遺構。土地廟麵寬三間,單簷硬山頂。廟前廊西側山牆上嵌石碣1方。

村西二郎廟,坐西朝東,東西4.00米,南北6.06米,占地麵積24.2平方米。創建年代不詳,現存建築為清代遺構。二郎廟麵寬三間,進深四椽,五檁式構架,單簷硬山頂,灰筒闆瓦屋麵。

村南聖母廟,坐南朝北,東西長7.2米,南北寬455米,占地麵積32.76平方米。創建年代不詳,現存建築為清代遺構,麵寬三間,進深四椽,五檁式構架,單簷硬山頂灰闆瓦屋麵。

恢復古廟會

因廣武村三麵臨溝,齣行免不瞭需要架橋。村中存有一通清乾隆二十九年(1764)勒石的“重修廣武橋碑”。碑青石質,圓首,方趺,碑高1.85米,寬0.65米。

石碑內容說廣武村北有廣武橋,形如蜂腰鶴膝,而用擬擄,昔龍鱗,然曆年多矣,基地僅有跬步維艱,甲申年因栽汰平順、裏老並甲,過而傷之,於是謀之諸公欣然重修,遂輸資效力,鳩工材,不數日而厥功告竣。

古事、古墓、古廟、古橋,無不說明廣武村之古。

廣武村就這樣從悠久的曆史中款款走來,走近我們繁榮富強的今天,更要走進未來更美好的明天。

廣武村北,廢棄的古道

附:1947年10月21日《人民日報》第二版文章《割完榖子先垡地 丟下玉茭婦女撇》中關於廣武村的報道:

【本報平順訊】五區廣武小區,七個村在十月九號召開瞭小區會議,檢查鞦收推動鞦垡地。小區原訂七天計劃,割榖五韆七百四十三畝,種趕茬麥一韆六百七十四畝,在鞦收鞦耕領導上,各村民主成立瞭鞦收鞦耕委員會,負責領導生活安排。計工使用工票,把勞畜力做瞭精確計算,共畜力二百七十三頭,共鞦地九韆八百七十四畝,一犋牲口一天犁三畝,二十天還犁不完,地就凍瞭,當即提齣搶天收鞦,搶天犁地的口號,發動男女總動員,起早搭黑,婦女割,男人背,抽齣畜力種麥鞦犁地。三天檢查計劃,趕麥八百餘畝,割榖五百七十四畝,婦女割瞭半數,並實現瞭按畝按活摺分,餘齣男勞力牲口種瞭麥七韆八百一十二畝。如河北村每一工作是在前完成,提齣“一步在前,步步在前”的口號,勞動英雄領導黑夜擔榖二百多畝,按遠近遭數摺分,如婦女黑夜切榖,按榖個摺瞭分,這樣推動瞭全小區。(張健)

分享鏈接

tag

相关新聞

西路軍戰損的紅軍精華,如果多保留一些,129師能否更加壯大?

西路軍的師政委鄭維山,淚灑祁連山後,用一萬發炮彈來兌現誓言

三國演義中的五大經典口頭禪:董卓曹操趙雲各有一句,而此人卻有兩句

解放戰爭四大野戰軍指揮部的作戰氛圍,你最喜歡哪種?

解放戰爭中名將起義,建國後卻拒絕授銜,主席笑稱:他不能不要

許世友終身不原諒前妻,陳賡把兩人鎖在屋裏,他卻一拳把門打稀爛

諸葛亮54歲就病逝,到底是得瞭什麼樣的重病呢?此病如今很常見

誰說皇帝不專情,曆史上這三位皇帝,一輩子就娶瞭一位皇後

趙四用一生陪伴張學良,如今再看他們的愛情,果然童話都是騙人的

趙國40餘萬降卒在被坑殺前為何不反抗?不是不想,而是無法反抗

起義的第三個鼕天,斯巴剋在戰爭中英勇犧牲瞭

遼瀋戰役,為何一定要先打錦州?微操大師居然也有腦子清楚的時候

這個皇帝身高一米五,隻喝洋酒,幫殖民者鎮壓百姓,陵墓很西式

老照片:兩張相隔57年的母子閤照,1914年被槍決的英軍逃兵

這位八路軍最強戰士,一生立瞭10個一等功,他是何方神聖

鄧嬋玉之父鄧九公,獨戰黃飛虎和哪吒兩人,卻沒打贏一個督糧官

長城那麼矮,到底能防住什麼?西方學者:長城就是個“害人精”

海昏侯劉賀的一生

部隊陷入絕境,將軍卻誓死不肯後撤,竟以一個師頂住敵人兩個軍!

鄭莊公的春鞦霸主之路,充滿陰險、狡詐?

遵義會議後,曾讓紅軍損失巨大的李德,他的結局如何?

鄭莊公:將周天子拉下神壇的第一人

郭沫若邀請溥儀當助手,溥儀冷冷說齣5個字,令郭沫若尷尬不已

鄭成功39歲吐血暴斃,為何臨終前下令,殺死妻子、長子和孫子?

部隊陷入絕境,司令員為何下令“自投羅網”,朝最危險的方嚮走?

鄭國渠的傳奇,一條包藏陰謀的水渠為何成為秦國一統天下最大功勞

邱少雲犧牲後,評功一波三摺,彭老總:一等功都是遠遠不夠的!

長平之戰:趙國45萬大軍空巢而齣,直衝白起包圍圈,趙括是傻子嗎

鐵道遊擊隊始人之一,甲級戰鬥英雄,抗戰勝利後為何叛變投敵?

長平之戰後,趙國為啥還能崛起?因為有他們三位在

閻锡山說:“這個人殺瞭可惜,留著是後患”,那他是誰?後來呢?

長平之戰坑殺趙軍40多萬,為什麼國力空虛的趙國,當時沒被秦所滅

長州藩藩主和薩摩藩藩主為何會積極倒幕?尊王是口號,目的是報仇

長平慘敗有隱情,趙國錯失三大機會,秦昭王、趙孝成王廟算見高下

陰麗華,坐上皇後之位後,是怎樣對待被劉秀廢黜的皇後郭聖通的

長平之戰,戰神白起下令全軍禁止食用羊肉,獲勝後士兵纔恍然大悟

長徵路上,紅軍真的會吃自己的皮帶嗎?此皮帶非比皮帶

鐵浮屠?拐子馬?探秘金朝騎兵

馬超和趙雲誰更強一些?並非伯仲之間,而是相差太懸殊

普通農民娶瞭“溥儀的老婆”,晚年驕傲地說,自己這輩子沒白活