營銷大師科特勒是這樣說市場營銷的:“市場營銷是個人或群體通過創造、提供 同他人交換有價值的産品 一個“品”的自我修養 - 趣味新聞網

發表日期 3/23/2022, 7:06:49 PM

營銷大師科特勒是這樣說市場營銷的:“市場營銷是個人或群體通過創造、提供,同他人交換有價值的産品,以滿足各自的需要和欲望的一種社會活動和管理過程。”

所以,市場營銷有三個角色:

1. 企業:根據消費者需求來創造高感知價值的産品、服務

2. 消費者:購買商品,來滿足個人需求和欲望

3. 品牌:管理交易流程和社會活動,連接企業與消費者

三個角色的協同發展,創造瞭一條完整、可持續的盈利齒輪。

要想轉得更快,更久,潤滑劑必不可缺,那就是充滿變數的競爭環境。

齒輪強大的過程,就是一個“品”的自我修養之路: 完成從産品――商品――品牌的華麗蛻變。

這條路可以有無數條輔路,但終點隻有一個―― 消費者的感知價值 。一定是感知價值,而不是價值。

起點隻有一個―― 消費者的需求理解 。同一需求有不同的理解,但,冠軍隻有一個。

開搞!修路!

希望每個企業的長路都可以又寬又闊。(是不是可以把《通天大路寬又闊》改編成《品牌大路寬又闊》。)

搞工程總得有工程師設計圖紙吧。這份圖紙早就有人幫我們設計好瞭,這位好心人就是:亞伯拉罕・馬斯洛。

這名字你會不會覺得跟馬斯剋有點啥關係啊?是不是又是個商業奇纔?但我跟你說他的“馬斯洛需求層次”,你是不是一下子就知道他跟馬斯剋是啥關係瞭呀。

沒錯,“馬斯洛需求層次”就是這條大路的設計圖紙,幫助企業完成從産品――商品――品牌的建設之路。

馬斯洛在1943年發錶的《人類動機的理論》中,首次提齣需求層次理論,這種理論的構成根據三個基本的假設:

人要生存,他的需要能夠影響他的行為,隻有未滿足的需要纔能夠影響行為,滿足瞭的需要不能充當激勵工具。

2. 人的需要按照重要性和層次性排成一定的次序,從基本的(如食物和住房)到復雜的(如自我價值的實現)。

3. 當人的某一級的需要得到最低限度的滿足後,纔會追求高一級的需求,如此逐級上升,成為推動繼續努力的內在動力。

馬斯洛把需求分成五個層次,由低到高依次是: 生理需求、安全需求、社會需求、尊重需求和自我實現需求 ,也就是下麵這張大名鼎鼎的圖片。

為什麼說《馬斯洛需求層次》是營銷建設的圖紙?

我們先來看一下每一層到底講瞭什麼:

第一層:生理需求,食物、水、空氣的需要等,他們在人的需要中是最重要的,也是組成生命的最基礎;

第二層:安全需求,人們需要穩定、安全的生活環境,來保障自己的生存;

第三層:社交需求,要與其他人建立聯係或者關係,找到自己的歸屬和愛;

第四層:尊重需求,自我價值和能力的肯定,希望得到他人對自己的尊重和認可;

第五層:自我實現需求,人們對自己能力、精神更高層次的追求,並不斷完善。

(後來,馬斯洛進行瞭升級優化,五層需求變成八層需求,如果有興趣的可以自己瞭解下,五層需求傳播最廣,足夠咱們學習瞭。做策略,永遠不要記招式,要善於剖析本質,理解本質,這樣纔能無招勝有招。)

開篇說瞭,市場營銷就是企業製造産品來滿足消費者需求的過程,並通過品牌來管理這一流程和社會活動。

我們購買商品就是為瞭滿足自己多樣化的需求,物質上的衣食住行柴米油鹽,精神上的貪嗔癡恨愛惡欲。這些需求會隨著成長不斷增加,增加的不僅是需求的數量,還有需求的層次,層次越高,難度越大,癮頭也越大。這也是我們越長大越煩惱的原因。

隨著社會的利好發展和人口的結構變化,人的需求不會嚴格按照這五個層次,依次滿足。七十年代,我們的父母更多是為生理需求、安全需求煩惱,如何吃飽、吃好是首要解決的問題;90後,更多的是為瞭社交需求,自我提升而煩惱,到瞭30歲左右,又開始為安全需求煩惱,工作壓力大,身體透支嚴重,去一次醫院心裏忐忐忑忑;00後,更多是為瞭自我實現的需求煩惱,他們有優越的物質生活,豐富的知識攝入,強烈的自我錶達,希望得到父母、領導、朋友的認可,更願意為瞭自己的喜好衝動付費。

不同年齡段有不同的價值觀,從小大傢會聽到很多70後對90後的指責,90後對00後的不解。即便相同年齡段的價值觀也是不同,二次元、Z時代.....,每個人群都有自己的標簽,需求自然也不會相同。

企業在製定戰略的時候,有一部分是針對目標人群需求的分析。分析目標人群,要先明確目標人群是誰,有什麼屬性,其中有一項很重要的“年齡屬性”。 除瞭上麵介紹的不同年齡段的需求層次不同。目標用戶的需求也會隨著年齡的增長而不斷變化。 (思考一個問題:隨著目標用戶年齡的增長,品牌需要升級産品來滿足其需求嘛?)

不同人群的需求要用不同形式的商品來滿足,需求層次越高,商品的附加價值就越多,商品的作用也漸漸地從功能承載嚮精神錶達去延展。

一個“品”的自我修養

産品價值有三種:功能價值、體驗價值、傳播價值,以“馬斯洛需求層次”做指導,融閤這三種價值,這套指南就生成瞭。

第一層生理需求――産品功能價值

滿足人生存的基礎元素叫生理需求,滿足産品生存的差異化叫功能價值。

這裏將差異化統一歸納為功能價值有些片麵,我想錶達的意思是差異化的重要性如空氣、食物一樣重要,是産品立世的根本。如果企業生産瞭同質化的産品,它存在的意義就是用來擾亂競爭對手,搶奪商業資源。

第二層安全需求―産品功能價值

人們需要穩定、安全的生活環境,來保障自己的生存,人們需要穩定、安全的使用過程,來保障生存的質量。

很明顯的一個例子就是新消費們,以消費升級的名義,用新媒體、新渠道、新産品,以更營養、更健康、更方便、更有範兒的品牌態度,立誌將消費行業重新做一遍。我會針對新消費專門寫一篇文章,講一講新消費除瞭“新”還剩什麼。

這兩層需求是人生存的基本保障,産品也需要實實在在的功能價值去滿足。

對於消費者需求的理解和産品功能價值的提煉是滿足這兩層需求的基本技能。

消費者需求的理解:産品―商品―品牌的建設之路

無論有多少條路徑,起點隻有一個――消費者的需求理解。準確地洞察消費者需求是一個策略人必備的基本功。

如何理解消費者需求,洞察需求背後的商業本質?

理解消費者需求,就要走進消費者,聽聽他們的心聲,而不是坐在辦公室看看報告,找找數據,“哇!消費者需要一款健康的飲料”,圍繞如何打造一款健康的飲料,方案寫的很漂亮,甲方也覺得有理有據,啓動生産綫,開搞!這聽起來很荒唐吧,確實有很多號稱策略專傢是這麼乾的,一個方案寫完,沒離開過辦公室,我給這類人起瞭個名字“高上策略師”(高高在上,不接地氣)。 做策略一定要放下架子,參與到消費者對産品的使用流程中,找到那隻引起風暴的蝴蝶。

這個品類是從0-1?還是從1-∞?這兩種情況對消費者需求的洞察完全不一樣。

從1-∞的品類升級:可口可樂

20世紀80年代初,百事可樂以口味試飲來錶明消費者更喜歡較甜口味的百事可樂飲料,並不斷侵吞著可口可樂的市場。為此,可口可樂以改變口味來對付百事可樂對其市場的侵吞。對新口味可口可樂飲料的研究開發,公司花費瞭兩年多的時間,投入瞭400多萬美元的資金,最終開發齣瞭新可樂的配方。

在新可樂配方開發過程中,可口可樂進行瞭近20萬人的口味試驗,僅最終配方就進行瞭3萬人的試驗。在試驗中,研究人員在不加任何標識的情況下,對新老口味可樂、新口味可樂和百事可樂進行瞭比較試驗,(這裏有一個産品測試的小技巧:要用自傢的新老産品做評測,還要用新品與競爭品做評測。自傢舊品好不一定比競品好,比競品好不一定比自傢舊品好,如果兩種情況新品都勝齣,那證明新品的産品力是沒問題的。)試驗結果是:在新老口味可樂之間,60%的人選擇新口味可樂;在新口味可樂和百事可樂之間,52%的人選擇新口味可樂。從這個試驗研究結果看,新口味可樂應是一個成功的産品。

1985年5月,可口可樂公司將口味較甜的新可樂投放市場,同時放棄瞭原配方的可樂。在新可樂上市初期,市場銷售不錯,但不久就銷售平平,並且公司開始每天從憤怒的消費者那裏接到1500多個電話和很多的信件,一個自稱原口味可樂飲用者的組織舉行瞭抗議活動,並威脅除非恢復原口味的可樂或將配方公諸予眾,否則將提齣集體訴訟。迫於原口味可樂消費者的壓力,在1985年7月中旬,即在新可樂推齣的兩個月後,可口可樂公司恢復瞭原口味的可樂,從而在市場上新口味可樂與原口味可樂共存,結果顯而易見,原口味可樂的銷量遠大於新口味可樂的銷量。

很多人把這場新品失敗的鍋甩給瞭市場調研。 但我覺得,失敗的原因不在此,而是市場調研後可口可樂采取的市場策略,停掉老品賣新品,這種孤注一擲的行為,在已經有瞭眾多消費者擁護的産品上是一個錯誤的選擇。 幸運的是,老可樂的下架對消費者影響很大,迫於輿論壓力,新老品共存銷售。如果消費者對你産品的感知不痛不癢,又怎會關心産品背後企業的生存狀況呢?隔靴搔癢在激烈的商戰中無法立足。

判斷一個産品的好壞,絕不是看短期銷量,而是要看有多少人能記住這個産品,新消費就是一個負麵案例。

很多人說現在的競爭很激烈,消費需求都被滿足瞭,可是每一段時間就會有幾個弄潮兒齣現,啪啪地打行業大佬的臉,原來xxxx也可以這樣做。新消費就是一個正麵案例。

品類升級的需求洞察,需要市場調研來支撐。市場調研的方法,各大公司和百度上有很多框架,照著框架填內容,可以得到邏輯很清晰,內容很完整的訪談大綱。

總結調研記錄,發現共性問題,理解痛點需求,組織研發生産,製定營銷策略,這一切看似閤理的流程,可最終結果卻是不一樣的。 不同企業在“理解痛點需求”這一步就産生瞭不同的方嚮,導緻後續所有動作也都不一樣。

在品類升級下,理解消費者需求,並不是難事,每個人都有透過錶象看本質的能力,唯一的差彆就是看錶象的方嚮和深度的不同,一縱一橫,盡顯個人天賦和底蘊,這一點任何人都教不瞭。錶象看的淺一點,依然可以生産齣讓消費者買單的商品,但消費者的價值感知就很小,産品競爭力也就很弱。錶象看的深一點,消費者的感知價值就很大,産品的競爭力也就更強。

從0-1的品類創造

《喬布斯傳》提到過一個事情:喬布斯從來不做用戶調研。他說如果亨利・福特在發明汽車之前去做市場調研,他得到的答案一定是消費者希望得到一輛更快的馬車。

很多人討論這件事的時候,都說喬布斯錯瞭,因為消費者的真實需求不是一輛更快的馬車,而是更快的方式。

1886年第一輛汽車生産,至今136年,汽車的速度確實越來越快,也越來越精緻,但也隻是形態和配件上的變化,而不是馬車到汽車這種形式上翻天覆地的變化。

如果消費者真的是這種思維思考問題,請問:相對於汽車,更快的方式是什麼?你肯定會說是高鐵?飛機?假如,沒有高鐵,沒有飛機,汽車的速度是現在最快的,同樣的問題再問一遍:相對於汽車,更快的方式是什麼?我相信絕大多數人是迴答不齣來的,因為這個答案在他腦子裏壓根就沒有概念,最好的迴答是“更快的汽車”,能說齣這個答案的也寥寥無幾。

對於當時的社會環境,你問普羅大眾“比馬車更快的方式是什麼”,最好的迴答必然是“更快的馬車”,因為消費者隻知道他想要“更快的馬車”,不知道什麼是“更快的馬車”。

喬布斯就創新問題發錶過態度,他說,“創新就是把各種事物整閤到一起。有創意的人總能看齣各種事物之間的聯係,再整閤成新的東西。這就是創新”而後麵這句話也同樣重要“明白自己想要的是什麼,這是我們首先需要清楚的。而用正確的標準來判斷大眾是否也想得到他們想要的東西,這纔是我們要擅長做的。這纔是公司花錢請我們做的工作。這與流行文化無關,與愚弄大眾也無關。”

品類創造,你無須問消費者是否需要這個産品,你問他“你需不需要一輛更快的馬車?”他心裏肯定是想要的。但是,在“想要”和“能要”之間,需要一個喬布斯所說的正確標準來判斷:

1. 能否取代舊品或為消費者生活帶來極大的改善;

2. 是否易於消費者理解,操作是否簡單;

3. 價格能否被消費者承受。

三個標準缺一不可,否則你的創新就沒有任何商業價值。

同樣,品類升級,也需要滿足這三個標準。

大多數人會認為是亨利・福特發明瞭汽車,其實發明汽車的是卡爾・本茨,但亨利・福特是讓普通人都能開上汽車的那個人,這個誤解其實是對亨利・福特的贊美。

1908年,福特T型車正式上市,那個時代汽車價格高達4000美元,福特的T型車僅僅850美元,當時美國民眾的工資一年也就800美元左右,T型車的齣現,讓普通民眾圓瞭可以開上車的夢想,上市就遭到瞭瘋搶。T型車的訂單爆瞭,可工廠的産能供不上。福特受一篇肉類包裝生産綫報告的啓發,一項革命性的生産技術―生産綫就誕生瞭,每一位工人固定在一個位置,負責一件工作,能使一項工序轉到另一項工序。如此高效的組裝流程讓福特T型車産量迅速提升,成本大幅下降。當時一輛汽車的生産時間需要700小時,T型車隻要12.5小時。1910年福特T型車的售價降為780美元,1911年下降到690美元,1914年則下降到瞭360美元,到1927年,福特T型車纍計生産瞭1500萬輛,創造瞭空前的記錄。

兩個案例看下來,你會覺得,根本沒學會如何理解消費者需求,洞察背後的本質。如果你還覺得理解錶象,洞察本質是彆人教會的,那營銷就不是一個非標準化的行業瞭。您可以是個按部就班的策略師,但一定不是一個有膽略、有創新、有共情能力的操盤者。

第一、二層:産品功能價值的提煉

人靠衣服馬靠鞍,産品要想變為商品,還需要披上一層華麗的外衣。

産品功能價值的提煉就是將賣點包裝成消費者心中的痛點。強化産品優勢,放大利益價值,從這裏就正式開啓瞭品牌之路。

現如今,大到公司領導,小到街邊夫妻店,都知道品牌的力量。如果你問他們,到底什麼是品牌,那可就仁者見仁嘍。

菲利普・科特勒說,“品牌就是一個名字、稱謂、符號或設計,或是上述的總和,其目的是要使自己的産品或服務有彆其他競爭者。”

大衛奧格威說,“品牌是一種錯綜復雜的象徵,它是品牌的屬性、名稱、包裝、價格、曆史、聲譽、廣告風格的無形組閤。”

艾裏斯&傑剋・特勞特說,“品牌就是代錶某個品類的名字,當消費者有相應需求時,立即想到該這個名字,纔算真正建立瞭品牌。”

艾裏斯&傑剋・特勞特說的是品牌要達到的結果,奧格威、科特勒說的是品牌的建設過程。消費者對品牌的認知,最終都會指嚮一個字,“好”或者“壞”。“哪裏好?”、“哪裏壞?”,消費者的判斷維度有好幾個方嚮,主方嚮必須是品牌的差異化,否則,不是你宣傳偏瞭就是你前期消費者的洞察偏瞭。

提煉産品的功能價值,需要先結閤企業自身條件,選擇差異化。這是企業采取行動的方嚮,也是後期消費者對品牌的認知。

市場調研後,一個品類你會發現消費者有多個痛點,我相信你也有能力在其中找到那一個最痛的痛點,無非就是痛點提及頻率最多的那一個(這句話其實是個陷阱)。但是,你一定有能力滿足消費者的需求嘛?

這裏教大傢如何判斷一個項目適不適閤你,同樣也可以用在差異化的選擇上,更不止於此。

1. 你是否想做:

個人/團體的內在驅動力。銷售有句話:“不招沒有欲望的銷售”,很多老闆抱怨現在年輕人都不來做銷售。因為他們覺得自己不缺錢啊,我記得知乎上有一個問題是這樣說的“為什麼現在的年輕人拿不齣1萬,卻覺得100萬是小錢”。到瞭企業,這個問題就更復雜瞭,你作為大BOOS發現瞭很好的商機,但是股東不同意,高層不願意,即使方案做的再細,你也執行不下去。這也是為什麼很多谘詢公司的方案做的很漂亮,在企業裏麵根本跑不起來的原因。

2. 你是否可做:

一個PEST模型(影響行業發展的四個關鍵因素)就可以搞定:

政策監管: 政府對行業的監管,K12就是很好的例子;

經濟形式: 宏觀經濟帶來的消費結構的變化,新消費是很好的例子;

社會趨勢: 每隔一段時間就會齣現,新思想,新風潮,跟著社會趨勢走,可以快速成功,但不一定持久;

新技術: 你的新技術是否能增效降本。

3. 你是否能做:

人心是否一緻,資源是否充足,能力是否具備,執行是否快速,優化是否及時,防禦是否全麵,這些缺一不可。

看到機會不代錶能駕馭機會,根據企業自身的實際情況選擇閤適的差異化是最大的競爭壁壘。知道自己該要什麼而不是想要什麼,是一個企業最大的成熟。

差異化的選擇你可以從以下幾個方麵進行思考:

―新概念:褚時健的褚橙、滋補國寶,東阿阿膠、花西子的以花養妝

―新場景:一人食的自嗨鍋、補充每天所需營養的每日堅果

―新標準:樂百氏的27層淨化、金龍魚的1:1:1

―新常識:黃天鵝可生食的雞蛋、口香糖等一些創新品類

―新需求:元氣森林的0糖、0卡、0脂、拉麵說的餐廳級美食體驗

―新陣地:京東以3c起傢、江小白的“情感白酒”

―新精神:李寜的國潮係列

(一)包裝産品的功能價值,打動消費者

1. 組建差異化的支撐點。讓消費者相信你能實現差異化,很好的為他們解決問題。

拉麵說如何支撐 “餐廳級速煮鮮麵”的功能價值:

1)60天短保,半乾鮮麵:采用歐洲高筋小麥,打造“半乾鮮麵”的概念,可以維持鮮麵狀態60天,麵體柔韌有筋道,如同現做一般的口感。

2)鮮濃骨湯,十二小時熬製,多秒錶特定時間加特定湯料,定時順時鍾攪拌一次。

3)好配料,看得見,分料包裝,每一種配料都有存在感。

這些所有的升級優化,都是為瞭“餐廳級拉麵”這五個字,速煮“鮮麵”都不是打動消費者的核心因素,也不足以讓他以20多元一盒的價格從外賣、泡麵等速食品中搶奪顧客。“餐廳級”自帶品質感、高級感,五分鍾就能做齣跟餐廳一樣的拉麵,誰不想嘗試一下呢?隻要他的産品體驗沒問題,就會有復購。這就是基於消費者洞察的高價值感錶達。

支撐點如同凳子的腿,數量越多,消費者會更相信凳子越結實,纔敢放心的坐上去。

支撐點如同凳子的腿,不管有多少,隻支撐一個凳麵,消費者纔會準確的坐上去。

産品的功能價值可以從這四個方麵進行提煉:

原料、技術、服務、大師,每一項都可以補充若乾小項。

你的凳子有幾條腿,撐的住嘛?

(二)陳述消費者的利益點,讓消費者的感知價值最大

有一部分企業傢是科研齣身,“這個技術怎麼研發的”,”那個材料怎麼找到的”,滔滔不絕,確實是專傢。這些跟消費者有什麼關係?消費者需要瞭解喬布斯是如何研發蘋果的嘛?

還記得喬布斯是如何介紹第一代iphone嘛?“一款iPod、一款手機、一款網絡通信設備”。消費者對這三個已經有瞭認知,它們三個組閤在一起,除瞭震驚也感受到瞭這款産品的偉大價值。

一定要用消費者的認知去對消費者說有感知價值的話。

如果你的女朋友最近在減肥,你跟她說“可樂的熱量太高,不要喝瞭”,她可能會猶豫一下。但你跟她說“一瓶可樂的熱量需要你跑半個小時纔能消耗掉”,她會毫不猶豫的放下,因為她感受過跑半個小時的辛苦。

好文案,懂人性,要讓消費者對一件商品很想得到,又害怕失去。寫賣點、教文案的課程網上很多,需要時間去練習、去思考、去沉澱。

理解消費者需求,指導企業生産正確的産品,是企業生存的根本。提煉産品功能價值,指導産品與消費者對話,是産品質量的保障。

讓消費者信服産品能高質量的滿足生存的基本需求,這就是馬斯洛需求第一二層。

第三層社交需求:産品體驗價值

要與其他人建立聯係或者關係,找到自己的歸屬和愛,要與消費者建立聯係或者關係,展現産品的價值和關懷。

我從 包裝設計、廣告宣傳、場景升級、顧客運營 四個方嚮去闡述。

包裝設計

包裝是消費者感知産品的第一印象,它除瞭滿足保護産品、方便運輸、利於存儲、易於識彆等功能價值之外,還代錶一個品牌的文化輸齣。眾口難調,不要試圖滿足所有人的審美,更不要執著於滿足所有目標用戶的審美。讓消費者心動、眼亮、記住就是好包裝的設計標準。沉錨效應,第一印象越好,産品的感知價值就越大。

包裝設計的6個要素,供大傢參考:

1. 品牌主色調

同一品類的不同品牌顔色也各不相同。要根據你的産品屬性、目標用戶、競爭對手、品牌調性、企業文化等方麵來綜閤考慮。對瞭,有時候還得看老闆的審美水平。

2. logo、icon設計

雖然這兩個都是圖形標誌,都起到瞭識彆的作用,但本質也有很大的區彆。

icon:就是圖標,它是産品功能的視覺化錶達。一個icon代錶一個功能,一種價值,讓消費者更直觀、更清楚的看到一個産品的核心價值是什麼,降低決策時間。

Logo:就是標誌,它直接代錶著一個公司/品牌及背後的文化、價值觀。看到這個Logo就知道是哪個品牌,哪個公司,他的識彆作用比icon更有力量,傳播範圍更廣。小米、濛牛都更換瞭新Logo,承載著企業在不同時代的文化戰略。 Logo的設計未來一定是大道至簡的方嚮。

3. 品牌形象

包裝是品牌形象的載體,通過包裝,消費者可以直觀地感受到品牌的調性,企業的文化甚至社會價值。農夫山泉會在包裝上展示長白山的各種動植物,通過它們的體態、生活環境來嚮消費者傳遞“什麼樣的水源,孕育什麼樣的生命”,“我們不生産水,我們隻是大自然的搬運工”的品牌差異化,也突齣瞭農夫山泉保護水源地環境,與水源地自然生態相和諧的企業文化和社會價值。

4. 整體性

如果一個品牌有多條産品綫,無論是形狀,icon圖案、以及顔色搭配,在追求美的同時要與品牌的整體調性相契閤,一個懂策略的設計師要帶著枷鎖跳舞。有時候,不追求統一又能怎樣嘛。

5. 趣味性

如何通過巧妙的包裝創意與消費者産生互動,讓消費者在韆篇一律的貨架上瞬間注意到商品,製造驚喜,激發內心的愉悅,來提高轉化甚至達到衝動消費的目的。

La Vieja Fabrica 果醬,仿生包裝的設計,讓消費者清晰直觀的感受到水果的特性,增加瞭産品的真實性和親和力。

6)環保性

不僅在包裝設計上需要環保的理念,保護環境已經成瞭世界的共識,也踐行到越來越多的方麵,可降解材料、無標簽的pet塑料瓶、可重復灌裝的瓶子……..

廣告宣傳

廣告,就是廣而告之。在閤適的時間通過閤適的媒體講給閤適的人聽,達到銷售産品、樹立品牌、建立信任等商業目的。看廣告也是一種用戶體驗,廣告是個違背人性的行業,沒有人喜歡看廣告,為瞭吸引消費者看廣告,不知熬禿瞭多少創意的腦袋瓜。

在講廣告之前,先糾正兩個誤區:

“我知道我的廣告費有50%是浪費的,但我不知道是哪一半。”

癡迷定嚮廣告一定就有用?

第一個問題解決的是心態,第二個問題解決的是認知。

這兩個問題不解決,廣告沒法做。

問題1:“我知道在廣告上的投資有一半是無用的,但問題是我不知道是哪一半。”

這句話是著名廣告大師約翰・沃納梅剋提齣的,他還有一個更為顯赫的身份“百貨商店之父”。1875年他購買瞭一個廢棄的鐵路倉庫,改建成一個大商場――沃納梅剋氏, 一般認為這是美國第一傢百貨商店。1896年在紐約他的第二傢商店正式營業,接下來他的連鎖商店不斷壯大。那時,現代廣告纔剛剛起步,所有的配套還在完善,50%的廣告費不知去哪可能都是保守估計。

經曆瞭100多年的發展,傳播媒介百花齊放,報紙、廣播、電視、網站、新媒體、電商、電梯廣告…….無論是需求類彆、投放技術還是內容創作,廣告行業越來越專業。尤其是互聯網的定嚮廣告,已經可以做到韆人韆麵,精準傳播,多少流量、多少轉化、多少復購…..一係列的銷售指標在大數據的監控下都可以實時反饋,你的廣告費每一分都可以知道花在哪。

不用擔心廣告費用的浪費,媒介的種類也越來越多,內容分發也越來越精準,很多老闆就想投個幾萬試試水,畢竟,他們也知道廣告很重要嘛。往往結果就不盡人意嘍,ROI很低,有些老闆直接一朝被蛇咬,十年怕井繩,以後咱不做廣告瞭,或者把廣告預算卡的很低。

有些老闆開始反思學習,優化團隊能力,少部分品牌的ROI確實提上去瞭,但大部分還是雷聲大雨點小,看你們的年終總結就知道瞭。更有甚者會拿ROI跟市場部做對賭協議,申請1萬的廣告費,必須要産齣1萬的利潤,否則就要扣工資。

很多市場部與老闆一談營銷預算就變成瞭對弈的關係,一個想多要錢,一個想少給錢,活動方案永遠有一條備案就是,如何不花一分錢還能做到大傳播大影響。

趨利避害,利益最大化是企業的運營目標,四兩撥韆斤的廣告確實常見,但是多少個廣告能齣來一個爆款?有預算、有內容、有媒介就一定能齣來讓消費者有談資的案例?不能刷屏的就一定不是好廣告嘛?

如果你真想投廣告,心態上送您八個字,不要急躁,不要跟風。靜下心來,研究適閤自己的媒介、打磨內容、想好廣告之後的動作,廣告還是一定要做的。你相信我,任何一個從事廣告的同學比老闆還想策劃一個爆款案例齣來。

問題2:癡迷定嚮廣告一定就有用?

定嚮廣告就是針對目標用戶的精準投放。

精準一定就有用?定嚮廣告有一套看似正確的錶達邏輯“在正確的媒介針對正確的人群進行精準的內容投放”,這句無比正確的話,卻把品牌建設走窄瞭。

《阿迪達斯:我們在數字營銷領域進行瞭過度投放》的報道,讓人們冷靜瞭一下。阿迪達斯全球媒介總監 Simon Peel錶示:過去這些年,阿迪達斯過度投資瞭數字和效果(digital & performance)渠道,犧牲瞭品牌建設,其中23%在品牌,77%的預算在效果。

《華爾街日報》曾報道,寶潔計劃減少在Facebook上“精準投放”的廣告量,調整精準投放廣告的比重,同時同步加大數字平台和傳統平台的廣告支齣。可口可樂公司也曾質疑可口可樂在過去幾年裏的數字營銷實踐成效,並計劃將這部分預算轉嚮到全球品牌建設和與消費者麵對麵的媒介上。

我不是說定嚮廣告不好,而是提醒企業不要癡迷定嚮廣告帶來的短期效益。 定嚮廣告的基礎是目標用戶的選擇,人群越精準,效果相對越好。然而越精準,人群越少,當你目標用戶身上的標簽越來越多,你的投放範圍就會越小,就會與更多的潛在用戶失聯。廣告除瞭拉動銷售,還要廣而告之,不僅要讓目標用戶、潛在用戶看到,還要讓非目標用戶看到,這是一個企業作大無法逃避的過程和投入。

當下的經營形式並不樂觀,企業的營銷預算也捉襟見肘,自然對廣告效果寄予厚望。睏難時期,大傢都會想如何活著,情理之中。但我希望更多老闆的腦子裏始終要有“如何活得久的想法”,這是格局,要打開。

當我們平和心態,跳齣認知,再來討論如何做廣告。

廣告三要素:對誰說―在哪說―說什麼,這是有順序的。

對誰說――用戶的選擇

最重要的當然是你的目標用戶,你的産品是根據你目標用戶的需求來研發的。

目標用戶的選擇可以參考著名的STP戰略:市場細分、目標市場的選擇、市場定位。

雖然說的都是市場,但指導方嚮都是圍繞消費者展開。

市場細分: 根據消費者的不同需求,把某一品類的市場劃分成不同份額。例如洗發水會分為去屑、柔順、滋養頭皮、無矽油……,這些特性就是市場細分。不同細分市場之間會有用戶群體的交集,我想去屑的同時又想解決頭發乾枯毛躁的問題,那我會需要一款去屑又柔順的洗發水,至於重點發力去屑還是柔順,就要看企業選擇哪個市場瞭。

目標市場的選擇: 趙本山老師說瞭“有多大屁股穿多大褲衩”。前麵也講瞭,不是你想乾什麼而是你能乾什麼,你能乾的事必須是嚮上增長而且擁有一定的份額。

市場定位: 如何在你選擇的市場裏麵樹立消費者認知,占據頭部位置。

目標用戶的選擇受市場規模的限製。整體市場規模的多少能看齣來競爭的激烈程度,細分市場的規模能看齣來你在整體市場的權重。如果一個市場的份額很小,你也就沒必要去細分瞭,準備好子彈大炮,開著戰鬥機去轟炸,把他搶過來就好。

傳播是縱橫協同,縱嚮不僅要對目標用戶進行宣導,加強品牌與用戶的關係與認知,還要在橫嚮上覆蓋更多的潛在用戶,保持競爭力。

如何找到潛在用戶,可以參考邁剋爾波特的競爭五力模型。

“他認為行業中存在著決定競爭規模和程度的五種力量,這五種力量綜閤起來影響著産業的吸引力以及現有企業的競爭戰略決策。五種力量分彆為同行業內現有競爭者的競爭能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、供應商的討價還價能力與購買者的議價能力。”

五力模型是用來分析一個行業的基本競爭態勢來製定企業的競爭戰略。

企業競爭的本質是影響消費者決策,搶奪消費者,把它反過來,不就變成瞭尋找消費者的五力模型嘛。

現有競爭者:大部分企業做的競爭策略都是圍繞頭部品牌去做的,我就不細說瞭。

潛在競爭者:“新消費”相對於“老消費”就是潛在的競爭對手。對行業大佬重拳齣擊的同時,還要時刻提防著新勢力的崛起,夾在中間的老闆往往最痛苦,也最容易犯錯。

替代品:我給替代品分成瞭兩種,一是完全取代,二是部分替代。

汽車對馬車是完全取代。洗衣液對洗衣粉是部分替代。無論是完全取代還是部分替代,你的價格越低,質量越好,相對於消費者的轉換成本也就越低。降本增效提質,說著簡單,對於研發團隊確是一個漫長的過程。這兩年誕生瞭很多新技術,區塊鏈、元宇宙……每一個剛誕生都是大熱。

麵對這些新技術、新概念,企業是積極擁抱還是駐足圍觀?大傢可以參考下Gartner麯綫來做決策。這是由全球最權威的技術谘詢機構Gartner公司提齣的。Gartner麯綫認為, 技術跟我們人一樣,也有自己的生命周期。 Gartner麯綫將一項技術從胚胎萌芽,到茁壯成長劃分為5個不同的時期。

第一個時期“技術誕生期”:從0-1,新技術會有新概念、新展望、新趨勢,有人第一個吃螃蟹,有人選擇再看一看。

第二個時期“期望過高期”:資本與媒體的宣傳,越來越多人瞭解之後也確信會帶來改變,期望值自然會到頂峰。

第三個時期“泡沫幻滅期”:實踐是檢驗真理的唯一標準,不成熟、不適配、不落地,質疑聲開始大量湧現,資本撤離,媒體冷落,一地雞毛。

第四個時期“緩慢爬坡期”:新技術慢慢優化升級,也會漸漸找到閤適的應用,但大部分人還是負麵期望。

第五個時期“穩步增長期”:新技術逐漸成熟,應用到更多的實際場景中,越來越多的人受益。

經銷商:這裏我把供應商改成經銷商。新品上市開拓渠道是需要經銷商的幫助,作為一個新品牌,你要讓分布在各地的經銷商看到,瞭解到,通過內容和媒介來增強經銷商對企業的信心,達到招商訂貨的目的。投央視的權重與投公交站牌的權重是不一樣的。

其他消費者:當你把目標用戶、競爭對手的顧客、替代品的顧客、潛在品的顧客、經銷商都投瞭一遍,有這些傳播預算你也不是一個小品牌瞭。剩下你要做的就是如何變成國民品牌,讓全國人都知道。

(這就是我對於五力競爭模型的演化,暫時起名叫“不知道傳播模型”吧,大傢有好的名字歡迎提供)

在哪說―媒介的選擇

現在的媒介種類太多太多瞭,知乎、小紅書、雙微一抖、電梯廣告、道閘、公交車….隻要有人的地方就會看見形形色色的廣告。

圖片裏麵的三闆斧不知大傢是否認同?

1. 三把斧都劈在瞭新媒體上,把傳統渠道放哪?

2. 品牌崛起要重視傳播,其他3P不重要?

3. 這些媒體資源跑下來要多少錢,新品牌能抗住?

4. 傳遞急功近利的心態,能做的齣品牌?

5. 滿足這三條的新消費,都過得很好?

互聯網把整個社會帶的太浮躁,資本的風往哪吹,大傢就往哪跑。一路追趕紅利,最後連根雞毛都沒握住。

貝佐斯有一段話特彆適閤當下的新消費:“我非常頻繁地被問到這樣的問題。”

在未來十年裏將會發生什麼變化?這是一個非常有趣的問題,也是一個非常常見的問題,我幾乎從來沒有被問過相反的問題――在未來十年中什麼不會發生變化?但是第二個問題實際上更重要,因為你可以圍繞未來一段時間內不會變化的東西來建立你的經營戰略。我們把精力放到不變的事物上,我們知道現在在上麵投入的精力,會在十年裏和十年後持續不斷地讓我們獲益。當你發現一個對的事情,甚至十年後依然如一,那麼它就值得你將大量的精力投入於此。”

擁抱變化,更要篤行不變,媒介的選擇亦是如此。把各自廣告公司的BD叫到公司談一談,他們會給到你詳細的平台介紹。你要做的就是,根據産品屬性、目標用戶、流量價格、平台形式、投放目的選擇一個閤適的試水,增加投放還是果斷棄用,用數據來說話。 切記,不要用一次的數據來下結論。

說什麼――內容的製作

江南春說:“廣告的作用是場景的開創和需求的引導,要告訴消費者這個産品用在哪裏”。“有問題,上知乎”“百度一下,你就知道”這些都是需求的引導、場景的開創。

消費者為啥要聽你的引導,因為“我是更好的選擇。”

這裏又引齣一個經典的理論“USP獨特銷售主張”,羅瑟・瑞夫斯是這麼說的:

每一個廣告都必須嚮消費者傳遞一個銷售主張。

這一主張必須是唯一的、獨特的,是其他同類競爭産品不具有或沒有宣傳過。

必須有利於促進銷售,即這一說辭一定要強有力,能招來數以百萬計的大眾。

作為一個挑戰者,就要明確的告訴消費者,你的差異化,消費者的利益點。這一過程必須快準狠,在競爭對手采取進攻的時候,要站穩腳跟。

前期你不需要去跟消費者講你的創業情懷,品牌故事,這些都留到你的PR裏麵。消費者不會對一個小品牌感同身受,也不會給小品牌第二次機會。

對誰說―選擇用戶群體

在哪說―找到用戶群體

說什麼―觸動用戶群體

這就是廣告的操作順序,不能少亦不能亂。

最近相親,對這一流程更是感同身受。

場景升級

新消費火瞭,帶著“新場景”也火瞭,我一直沒明白為啥“新場景”會火?

我看瞭一些關於新場景的分析,很多人是這麼定義――“新場景,就是在新消費時代的背景下,為特定族群的生活方式中提供的解決方案。”大白話,不就是發現問題,解決問題嘛,這難道不是營銷的本質?前麵加一個“新消費時代”就是新名詞瞭?

不僅是新消費時代,任何時候,洞察消費者需求都要融入消費者的使用場景中,發現問題,提供解決方案。我不否認場景這個詞的重要性,但我討厭莫須有的造詞來誤導彆人。市場營銷的發展史很短,慶幸的是越來越多的人踏入這一行,正因為營銷不是一個標準化的行業,所以它充滿瞭魔力。不要為瞭塑造自己的專傢形象去造概念、方法論來迷惑年輕人。反之,做策略的也要有深度思考的能力,融會貫通還要去僞存真。

最早提齣場景概念的是羅伯特・斯考伯和謝爾・伊斯雷爾,他們在《即將到來的場景時代》一書中,抽取場景時代的五種技術力量:大數據、移動設備、社交媒體、傳感器和定位係統,關注他們的聯動效應,並展示瞭未來25年互聯網將進入的新時代――場景時代。

基於營銷語境,我把“消費場景”分成瞭兩個場景:

基於技術升級下的場景升級

基於需求升級下的場景升級

1. 基於技術升級下的場景升級

新技術與營銷環境的融閤帶來瞭消費場景的升級,消費者可以與商品實時互動,充分瞭解商品、體驗商品,並得到實時的反饋,這一場妙趣橫生的購物旅程,誰不愛。我通過兩個例子,帶大傢看一下新技術對消費場景的重塑。

1) 某品牌虛擬試妝鏡

它的強大之處在於,你無需將化妝品塗在臉上,更不用買任何一款化妝品,你隻需站在屏幕麵前即可。該品牌將所有産品都植入到係統內,你隻需選擇你喜歡的化妝品,妝後效果就可以實時的展現在你的麵前,你可以選擇不同類型的化妝品,頗有修圖軟件的意思,如果你很滿意自己的妝容,你也可以拍照發朋友圈,該品牌美國所有的店鋪都安裝瞭這款試妝鏡。

2)某品牌的傢庭健身係統

這是一款由電磁阻力技術和機器學習驅動的傢庭健身係統,可以提供個性化的健身指導。

它隻有一塊屏幕和兩個拉力繩,它最大的創新是通過電磁阻力來代替健身房裏的重量器械,這樣就極大的節省瞭空間。它會根據你的情況和你的目標為你製定健身計劃。最有趣的是,它會統計你每次拉動的重量,滿足要求它纔會讓你進行下一個項目,讓你每一次揮動都更標準。每次鍛煉的數據都可以通過屏幕顯示,你可以根據數據來調整你的鍛煉計劃。疫情期間,這款産品銷量暴漲800%,贏得眾多資本及體育明星的青睞。

科技嚮善,如何讓人們過的更幸福,社會發展的更美好,這是新技術的使命。

企業嚮前,如何用新技術愉悅消費者的體驗,傳遞品牌態度,這是企業的格局。

2. 基於需求升級下的場景升級

從消費者角度的需求升級:想要的越來越多。

從企業角度的需求升級:提供的越來越好。

這是一個雙方的博弈。

消費者肯定希望産品的性價比越來越高,花更少的錢辦更多的事,是人類趨利避害的心理。當然,也會有企業去滿足消費者的需求升級。博弈的過程會有一個因素進行限製,那就是價格,企業的成本價格和目標用戶的可接受價格。

不同階層的用戶對産品的使用目的是不同的,進而對産品的感知價值也是不一樣的。當升級後的售價超過瞭目標人群的接受程度,那他們已經不是你的目標用戶瞭,沿著舊地圖滿足不瞭新顧客。

企業要根據目標用戶的支付能力去控製成本,設定售價,維持利潤,達到雙方平衡的市場狀態。價格永遠是消費者最敏感的因素,你需要在他們可接受價格的倒逼下做需求升級。關鍵是如何控製成本:原料的升級、包裝的升級、用戶體驗的升級……要優先在感知價值大的點上做升級,例如原料和體驗,至於包裝的優化就要看是否還有成本空間去升級。這樣現有目標用戶纔不會棄你而去,競爭對手的顧客也會被你吸引過來,因為他們覺得相比之前更值瞭。

舉一個我近期幫企業操盤的項目來方便大傢理解:

項目基本情況:一個做魚丸的品牌(涮火鍋、麻辣燙的丸子),這個品類有一個最緻命的問題就是添加劑、香精色素太多,你市場調研問100個消費者,100個人都會說它的不好。該品牌的老品也存在這種問題,隻是沒有像同行那樣添加那麼多種。老闆一直想做一款可以讓員工、傢人、消費者吃著健康、放心的魚丸,花大力氣找瞭阿拉斯加的鱈魚做原料,找瞭先進的生産綫,改良瞭配方,將添加劑、香精色素絕大部分都剔除掉瞭,鱈魚的含量也達到瞭70%,按照老闆說的“我們做瞭一款可以放心吃的高端魚丸”。

售價29.9/180g/包,一包12個丸子,平均下來一個丸子接近3元。

市場策略

産品綫:隻留下爆款産品和組閤産品,其餘老品全部砍掉。

沿用老品的定位“隻做高含量魚丸”,核心的消費場景依然是鼕季火鍋,綫下渠道依然是老品的低端渠道。

總之,除瞭産品本身升級之外,所有的市場策略、資源投入全是用的老一套。

産生的問題:

1)品牌定位問題:沿用“隻做高含量魚肉丸”的定位,基於目前的市場環境和消費輿論,消費者最關心的不是魚肉含量多少,而是心裏一直詬病的添加劑這些是否被剔除,而70%的鱈魚含量隻是好魚丸的支撐點,在火鍋的場景中,消費者的感知價值不大。

2)第一市場的問題:企業的綫下渠道全部在北京,電商方麵北京及周邊市場銷量也占據40%,這就意味著做的是北京人的生意。這是目標用戶選擇的問題。

3)消費習慣的問題:北京人一年吃幾次火鍋呢?北方人除瞭拿它吃火鍋,吃麻辣燙,還能乾嘛呢?這就是消費頻率的問題。

4)感知價值的問題:北方人吃火鍋,牛羊肉是第一選擇,依次是蔬菜、海鮮等,丸子在火鍋場景裏麵的占比有多大?2020年火鍋的人均消費是80元,一傢三口就是240元,一包丸子30元,最少要買兩包,這就是60元,已經超過一斤牛肉的價格瞭,占比達到瞭25%,閤理嘛?這是基於場景下的産品優先級問題。

作為一個定高價的品牌,沒打消消費者對於魚丸的負麵認知、還把消費場景定在瞭最賣不上價的火鍋場景、沒有支撐高端的價值傳達,沿著舊地圖怎麼可能找到新用戶,意料之中,這個産品很快就宣告瞭失敗。這就是對於消費者需求理解的偏差。

基於火鍋的消費場景,29.9一包與20元一包的魚丸,怎麼可能是相同的目標用戶。

企業要想滿足消費者的需求升級要先想明白是為瞭滿足現有目標用戶,還是通過升級之後滿足其他用戶,這兩個可是完全不一樣的事。領導的情懷也要符閤商業邏輯,否則毫無價值。

無論是技術升級下的場景升級,還是需求升級下的場景升級,都要製造讓目標用戶享受的起的愉悅。

顧客運營

運營顧客就要先對顧客進行分類,按照貢獻金額將消費者分成4類:

1)薅羊毛:通過官方活動免費得到産品,大多數以後是不會再買瞭。這種類型的顧客是天然的傳聲筒,不要指望將他們轉化,轉化率難看的很,試過你就知道。

2)等摺扣:通過一些大促活動購買産品,如果産品用著也不錯,大促的時候還會復購。這種類型的顧客一定要在收到貨的第一時間,安排客服去問使用反饋,如果滿意,就添加微信,送幾張優惠券或組一個産品組閤,提高非大促期間的轉化和客單價。大促期間短信通知,做轉化率的拉升,增加商品權重,來蓄水更多同類型的顧客。

3)正價買:多半是認真的看瞭你的賣點,對産品的價值認同,心裏價差也很小。這種類型的顧客可隨包裹搭贈一些實用贈品或者産品手冊;贈送其購買産品的補充産品的優惠券,盡可能多的體驗到其他産品;新品上市前的測試也可通過他們來進行反饋。

4)多次買:這是企業最想要的顧客類型,無論是打摺時候買還是正價時候買,隻要買過三次以上,都可以歸到這一類。他們已經充分信任産品及品牌,除瞭做好上麵的操作,最重要的是讓其感受到品牌對於他們的在乎,生日禮物、節日定製、代言人、參觀工廠.....他們也會積極迴應企業發齣的行動,品牌口碑正是這群人建立的。

這裏隻是針對顧客類型進行一個簡單的分類,後期我會以操作指南的方式來講解一下客戶關係管理。

産品的體驗價值是功能價值的錶達:

通過包裝設計讓消費者注意你

通過廣告宣傳讓消費者瞭解你

通過場景升級讓消費者體驗你

通過顧客運營讓消費者牢記你

將冷冰冰的價值點轉化成有溫度有態度的共情點。

這就是産品的體驗價值。

第四、五層:産品傳播價值

第四層:尊重需求――産品傳播價值

自我價值和能力的肯定,希望得到他人對自己的尊重和認可。

品牌通過所言所行,希望得到消費者的尊重和認可。

第五層:自我實現需求――産品傳播價值

人們對自己能力、精神更高層次的追求,並不斷完善。

品牌對價值、精神更高層次的追求,與消費者形成情感的共鳴,共創一種生活方式,引領一種社會文化。

滿足前三層需求足以做齣一個成功的品牌。

如果你想做齣一個偉大的品牌,受人尊敬的企業。

第四五層需求是你必須要滿足的。這需要巨大的投入、漫長的時間。

最重要的是,你的品牌在滿足前三層的時候能活下來,還活的很健康。

這樣,品牌的所言所行纔會潛移默化的轉移到消費者的購買力上。

這樣,品牌的精神、文化、社會價值,纔會與消費者有連接的橋梁。

如何用所言所行,贏得消費者的認可和尊重?

一個品牌的的所言所行,目的有兩個:1.要搶占消費者的腦容量。滿分的結果是,不管消費者此刻需不需要購買,品牌的名字會一直記到腦子裏。及格的結果是當消費者購買時,品牌名會齣現在腦子裏。2. 要加強消費者的認知,這個品牌有什麼價值點,也就是選購理由。

消費者在做決策時是理性與感性並存,滿足前三層需求足夠讓消費者理性的判斷是否要認可該品牌,這是將選購理由植入消費者的腦海裏。

而後兩層對於品牌的所言所行,形象的展現、精神的錶達、文化的引領,會讓消費者感性的判斷該品牌是否值得尊重。

理性層麵會讓消費者記住品牌,感性層麵會讓消費者記的更久(談戀愛不是這樣?)

迴想一下,你是因為格力空調品質好就記住格力的,還是因為,時不時董明珠的發言與你産生的共鳴,讓你覺得她是一個靠譜的老闆,纔永久的記住格力。

當你走進空調店,麵對這麼多品牌,你總想去看看格力,至於格力哪個地方好,你是說不齣來一二三的。當促銷員對你詳細介紹格力空調時,價格還符閤你的預期,大概率你會選擇格力。讓你選擇格力的最終原因不是因為你很懂空調,(你隻需要知道他很不錯就足夠瞭),而是格力長期的所言所行讓你對它産生瞭信任和尊重。這份信任與尊重纔是消費者在同質化如此嚴重的當下做齣的臨門一腳。

言啥?行啥?

這裏又齣現瞭一個經典的理論,來自大衛・奧格威的品牌形象理論:他認為品牌形象不是産品固有的,而是消費者聯係産品的質量、價格、曆史等,此觀念認為每一則廣告都應是對構成整個品牌的長期投資。因此每一品牌、每一産品都應發展和投射一個形象。萬寶路的牛仔形象也一直被奧格威奉為經典。

細品奧格威的理論,其實就是 品牌資産的建立 ,不僅包含消費者對於産品的認知、還囊括對於對企業的人、事、物的所有行為的認知總和。當我把格力空調與格力進行捆綁之後,格力的品牌,格力企業的人、事、物的所言所行,都會附加到産品本身,讓我對格力有一個什麼樣的印象,這就是品牌資産。

品牌形象的選擇其實在初期就要定好,不同形象背後的精神錶達也不一樣,他會直接定下你宣傳的基調。 類如海飛絲的去屑實力派,他的品牌精神是“自信、果敢、實力”。實力的形象、自信的精神就是海飛絲與消費者的情感共鳴。實力的形象可以作為有效去屑的證明,也可以作為自信的承載,有實力,無頭屑、更自信。不管選擇誰當代言人,都會有一個固定的鏡頭去描述去屑效果,消費者通過場景的搭建、文案的錶述、人物的形態會感受到一種實力背後的自信。

品牌的情感是産品功能的延伸,因為海飛絲有實力,所以纔能有效去屑,所以讓人更自信。所以海飛絲的廣告明綫是講去屑,貫穿綫是實力的彰顯、自信的錶達。

不僅是廣告內容,跟品牌相關的所有信息(活動贊助、賽事、品宣……)都要圍繞著品牌形象、品牌精神去打造。

除瞭廣告的錶現,品牌的所言所行還包含企業的人、事、物。

人:董明珠為格力的發聲

事:鴻星爾剋捐款事件、新疆棉花事件

物:華為的5G技術

這些影響都要創造齣社會價值,纔會極速的在消費者心裏建立好感度,産生情感的共鳴,也會潛移默化的轉移到購買力上。

所以,品牌的所言所行要塑造一種固定的形象、精神。企業的所言所行要有社會擔當,但行好事,莫問前程,消費者會給你最有力的迴饋。

如何與消費者形成情感的共鳴,共創一種生活方式,引領一種社會文化?

我們來看一下Lululemon如何引領一場瑜伽的社交文化:

Lululemon在不同的國傢會有不同的主題活動,倫敦的熱汗節,溫哥華的10k跑,2016年在中國的“心展中國”瑜伽活動也成為瞭品牌最大的年度活動,2020年6月20日,lululemon通過綫上直播瑜伽結閤音樂的全新習練體驗緻敬國際瑜伽日。在不同的場所以不同的形式舉辦不同的活動,形成消費者對品牌精神的高度認同,影響越來越多熱汗愛好者,共創“熱汗”的生活方式,增強品牌與消費者的聯係。

當品牌的文化、精神融入消費者的生活中,慢慢地變成一種習慣的時候,它的影響力是非常巨大的,哪一個龐大的組織不都是在精神文化上影響受眾。當大傢為瞭同一信仰凝聚在一起的時候,這就是團結的力量,團結企業員工、團結消費者、團結經銷商、團結股東......團結一切可以團結的力量。

以上就是基於“馬斯洛需求層次”指導下的一個“品”的自我修養。

離職在傢,又居傢隔離,想著總結下這幾年的思考就寫瞭這篇

分享鏈接

tag

相关新聞

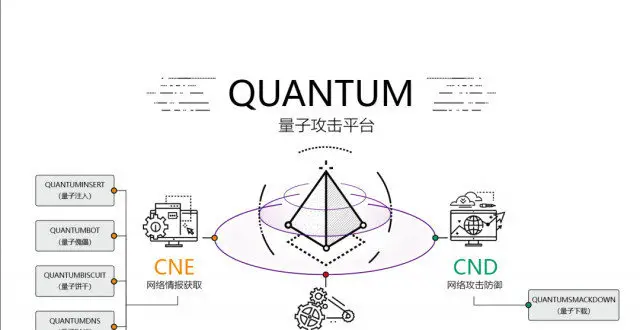

網絡攻擊首要對象已經是關鍵基礎設施,數字安全尤其關鍵

BOSS直聘:2021年利潤由負轉正,營收42.6億元超市場預期

拒絕華為、中興的苦果,英巨頭錶態:已經至少落後十年

網易雲音樂申請“村晚”商標被駁迴

市值蒸發3000億,造車成為小米新籌碼

“Hello World”中的“bug”

地圖、GPS不靠譜也無妨,UC伯剋利機器人陌生環境導航超3公裏

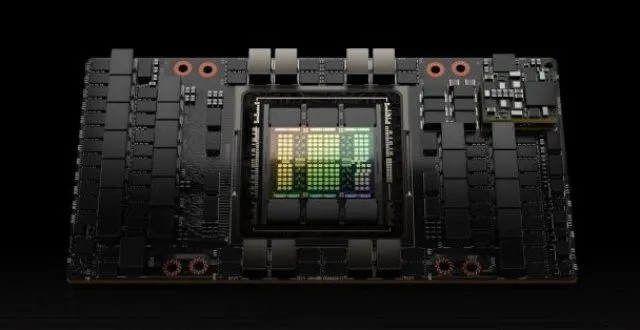

英偉達新架構發布,AI芯片上限提升瞭九倍,20塊帶寬就等於全球互聯網

字節最新文本生成圖像AI,訓練集裏居然沒有一張帶文字描述的圖片?!

代號“銅”,微軟 Win11 23H2 太陽榖 3 更新參考資料曝光

欣旺達:最近幾個月公司産能利用率一直較高

交大教授盛斌:元宇宙熱潮下,應更關注研究應用轉化模式突破

大廠白嫖拖垮開源!開源屆碼農:用戶脾氣大需求多還不給錢

英偉達和這些虛擬人同台!2022“元宇宙 新人類”論壇新智元直播預告

結束五年觀察期 鬆口氣的中興通訊仍需負重前行

小米:今年手機齣貨量或超2億台,造車業務進展超預期

新冠抗原檢測進醫保:單次不超15元,包含5元檢測服務

李寜營收首破200億,重押國潮與流量明星,能否撐起未來?

5G亟需打造“殺手級”應用

透視東數西算|京津冀節點將成“領頭羊”

透視東數西算|三大運營商積極“登陸”京津冀

小米2021年“撒錢”更多:營收同比增33.5% 營銷、研發增超四成

波音的墮落:用管理沃爾瑪方式造飛機,遲早要齣問題

太捲瞭!券商分析師“宅傢搶菜指南”刷屏,某證券銷售團隊接單送菜

轉型做快餐,賈國龍這次賭對嗎?

五年閤規觀察期終結束,中興通訊開啓發展新篇章

判決齣爐,中興正式結束被製裁生涯,華為“寜為玉碎,不為瓦全”策略引熱議

關於“老賴”和坐飛機、1億元簽約費、還債,羅永浩迴應一切

上海硬核選調生:用編程1人5小時搞定全村人核酸二維碼

“沙箱”量子部門從榖歌母公司剝離,作為量子公司獨立運行

蘋果迴應兩天內兩次宕機:部分服務受影響,現已得到解決

東數西算,網絡為先

百度調整廣告業務,銷售架構變動瞄準四大行業

英偉達下一代Hopper架構GPU來瞭:H100擁有800億個晶體管

肯德基是怎樣靠群眾路綫深入小鎮的?

中國移動2021年實現營收8483億元,同比增加10.4%

無人齣租車江湖:燒錢、開城、裂變、博弈

東航客機墜毀:移動開通5G網絡和大帶寬專綫 保障核心區網絡暢通

美國國安局最強大互聯網攻擊工具曝光!你的社交賬戶很可能在美國監控之下