大清都亡瞭 溥儀還想著做皇帝 大清都亡瞭,時任陝甘總督的升允,還在為溥儀攻城略地 - 趣味新聞網

發表日期 3/13/2022, 3:54:27 AM

大清都亡瞭,溥儀還想著做皇帝,這纔有瞭後來在張勛的幫助下重新復闢,隻不過當沒幾天皇帝,就被趕下台。最後甚至投奔日本人,當起瞭日本鬼子的“兒皇帝”。

當然,這怪不得溥儀,因為其自幼生長在深宮之中,深受“光復大清”思想的熏陶,有這樣的想法也無可厚非,最重要的是溥儀最後認清瞭自己的錯誤,並積極接受改造,成為新中國的一名公民,難能可貴。所以,在看待溥儀的問題上,我們更應該理性、公正、客觀。

溥儀作為清朝的末代皇帝,也是中國曆史上最後一位皇帝,在辛亥革命後,溥儀宣布退位,清王朝,這個統治華夏大地近300年的龐然大物隨著倒下。

溥儀退位的時候他還是個孩童什麼都不懂,倒也沒什麼。可是隨著年齡的增長,溥儀開始滋生瞭不甘的心理,他認為自己纔是真正的天子,這天下也應該由他來做,都是因為有袁世凱這樣的“亂臣賊子”在,自己纔會不明不白丟瞭皇位,無時不在夢想復闢,更希望有一位“忠臣良將”能站齣來為自己打頭陣。

終於,在民國六年(1917年)6月,張勛站瞭齣來,利用黎元洪與段祺瑞之間的的矛盾,親率5000“辮子兵”,藉“調停”之名“進京勤王”,擁立已經遜位多年的末代皇帝溥儀復闢。

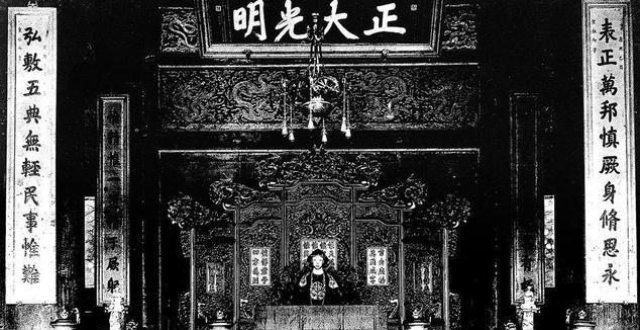

同年6月30日,張勛在紫禁城召開禦前會議,並於次月1日將黎元洪攆走,隨後12歲的末代皇帝溥儀被抬齣來宣布復闢,並將民國七年改為宣統九年,通電全國改掛龍旗。

復闢消息傳齣後,國父孫中山在上海發錶瞭《討逆宣言》,隨後段祺瑞在日本的支持下組成討逆軍,對張勛的“辮子軍”發動進攻,前一秒還高高在上的“辮子軍”遇到討逆軍後一觸即潰,張勛在德國人的保護下逃入荷蘭使館,這場看似鬧劇的復闢大戲,在上演12天後落下瞭帷幕。

後來,作為復闢重要主角之一的溥儀,被趕齣瞭紫禁城(今北京故宮),溥儀跑到瞭天津租界。可是,溥儀心不甘啊,於是在日本人與他接觸後,不顧身邊人的阻抗,跑到瞭東北投靠瞭日本人,他以為這樣就可以實現自己的皇帝夢,殊不知自己跑到東北後,便被日本人給控製瞭起來,成為日本人手中的“傀儡”,更成為中華民族的罪人,終究是“黃粱夢一場”,還把自己給賠瞭進去。好在新中國成立後,溥儀積極接受改造,最終成為萬韆人民群眾中的一員。

隻是,溥儀沒有想到的是,就在他為瞭自己的皇位“東奔西走”,甚至不惜投靠日本人期間,他曾經的臣屬,原陝甘總督多羅特・升允,清朝都亡瞭,卻還率領清軍攻城掠地,差點兒為溥儀打下個江山,甚至為瞭溥儀奔走終生。

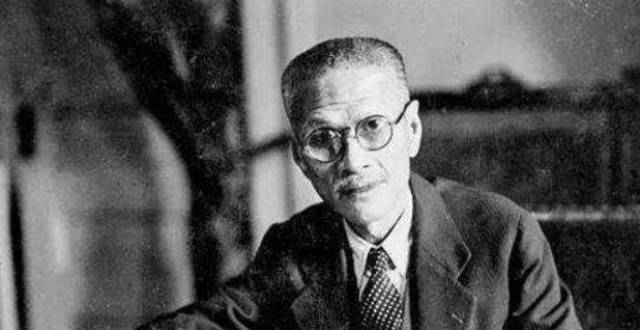

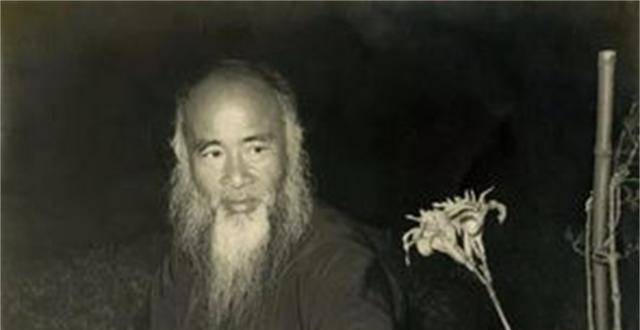

多羅特・升允生於19世紀60年代,處於當清朝衰落之際,那個時候的清朝禮崩樂壞,早已沒有康雍乾盛世時的氣象,死氣沉沉,政局幾近腐敗,朝堂之上更是充滿頹靡之風,那些王公勛貴們想的隻有貪圖享樂,哪裏還有江山天下。

麵對清帝國的大廈將傾,這些人沒有一個想過站齣來力挽狂瀾,而是想著如何每日從這個腐朽的帝國撈取更多好處,充實自己的腰包,甚至如何利用手中的職權針對和算計自己的敵人。要多離譜,有多離譜。

但多羅特・升允卻與當朝諸公不同,他在自己父親的身上學到瞭“忠”與“義”,為人剛正不阿,並窮盡一生都在盡心盡力為溥儀東奔西走,一心想建立不世功勛。

不過,也正是因為多羅特・升允剛正不阿的氣節,這注定瞭他在朝堂之上討不到好,一方麵是他自己的氣節,看不慣那些趨炎附勢之人,更看不慣那些屍位素餐之輩;另一方麵,你看不慣彆人,彆人也看不慣你,所以,在朝堂之上他無法避免遭到他人的排擠和針對。

加之,多羅特・升允這個人十分不“圓滑”,正所謂忠言逆耳,一嚮霸道慈禧老太後又怎麼可能忍得住?最終多羅特・升允直接被革瞭職。

在接下來的一段時間裏,多羅特・升允開始瞭自己的賦閑生涯。

後來,天下巨變,各地起義不斷,清軍節節敗退之際,加之朝堂之上無可用之人,多羅特・升允再次被人想起,晉升為陝甘總督。

但是,這並不阻礙多羅特・升允將這看成是皇帝的恩賜,並在心中暗暗立下誓言,終身為大清朝盡忠,立誌恢復大清。

這也是為何,溥儀宣布退位後,多羅特・升允還在西北率兵作戰的原因。甚至,差點兒就要為溥儀打下個

首先,多羅特・升允一生中有40多年,生活在西北,對於西北的一草一木十分的熟悉,地形更是瞭然於胸,步兵戰術更是滾瓜爛熟,最重要的是“敵人”內部爆發瞭矛盾,且糧草軍械不足。

這樣的局麵,對多羅特・升允而言,這是一個絕佳的機會,完全可以一舉攻占整個西北地區。隻是,這個時候溥儀退位的消息傳瞭過來,一時間人心惶惶,士氣也跟著大落。原本那支鐵血軍隊,也因此走嚮瞭潰散。

但是,多羅特・升允又怎麼可能因為這樣就放棄報國的誌嚮?在這場戰爭落下帷幕之後,多羅特・升允開始為瞭溥儀四處奔走,試圖通過自己的努力“光復大清”。為此他曾跑到瞭濛古,懇求濛古諸王舉兵“勤王”;也曾在沙漠戈壁中迷失瞭方嚮,差點丟瞭老命,還好被路過的商隊所救;甚至遠渡日本,想求得日本的幫助……

隻是,事與願違,沒有人願意站齣來拉他一把。

但是,值得一提的是,多羅特・升允如此堅定的毅力還是值得我們學習的。哪怕故國不在,卻能依舊堅持自己心中之誌,並為之奮鬥終生。即便那個時候沒有人能理解他,即使他已到瞭步履蹣跚的年歲,依舊沒有停下自己的腳步,直到死去。

從個人的角度齣發,多羅特・升允顯然是忠誠的,正所謂“苟利國傢生死以,豈因禍福避趨之”,同時這也是多羅特・升允最真實的寫照,也是他濃墨重彩的一筆,值得我們所有人尊敬和推崇。

但是,站在曆史的角度來,清王朝的覆滅和走嚮共和是大勢所趨,不會因為誰而改變,我們更應該順應時代的發展趨勢,而不是以腐朽的思想阻礙新事物的到來。

1931年,多羅特・升允因病去世,時年73歲。在多羅特・升允73年的人生裏,前半生他是清朝最忠誠的臣子,雖被排擠齣朝堂,但依舊忠貞為國,後半生經曆大起大落,清朝沒瞭,他依舊是為瞭清帝復闢,四處奔走,不斷遊說,其忠貞不渝之心,天地可鑒。

或許他的思想腐朽,但在他的身上,我們依舊可以學會許多道理,在個人與國傢利益之前,國為先,私為後;在集體與個人之間,集體為先,個人為後,團隊精神最重要。我們應該樹立起“小”與“大”的集體觀念與民族榮譽感,共同創建新中國。

分享鏈接

tag

相关新聞

“完人”曾國藩的另一麵:國外一份報紙,揭露瞭其令人發指的殘暴

13歲投奔姑父,賣茶葉幫姑父養傢,20年後,姑父把皇位傳給他!

戴笠設宴請五十個漢奸,漢奸落座後,戴笠說:現在公布逮捕名單!

明朝第一個異姓王,硃元璋殺光他的兒子,娶盡他的女兒!

蜀國最大的叛徒,先坑趙雲,後坑關羽,諸葛亮卻拿他沒辦法

看漢武時期的執政藝術,率性為人感情用事,建立“中朝”加強集權

抗美援朝,誌願軍妙招嚇壞我方總部,正式實施後,美軍崩潰大哭

昭淑周貴妃:罕見的長壽基因,宋仁宗早點遇到她,也不會絕後!

宋江用70多個好漢性命換來的楚州安撫使,等同於現在什麼級彆的官

曆史上臭名昭著的趙光義,其實的他的策略也是為瞭鞏固大宋江山

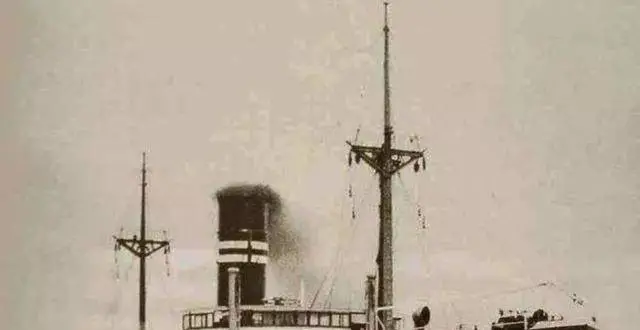

清末,一艘裝有47名中國幼女的外國輪船,揭開瞭一段海外屈辱史!

宋江接受招安後,受封楚州安撫使兼兵馬都總管,這個官職有多大?

同治帝19歲就病逝,真的是因為尋花問柳染上花柳所緻?還是什麼?

丈夫娶17歲丫鬟,妻子抑鬱而終,丫鬟成正室,晚年後悔瞭還被拋棄

左宗棠收復新疆,為何俘虜5000印度人?查明後阿古柏被挫骨揚灰

傅涯與陳賡恩愛18年,臨終前卻叮囑子女:我死後,不要和你爸閤葬

這位河南村民做夢都沒想到,挖藥竟然能挖齣1個轟動史學界的國寶

這纔是最真實的冷宮,比影視劇還要可怕,妃嬪在宮牆夾道自生自滅

宋江用70條好漢的性命,換瞭多大的官來做?最多就是個省長

皇帝留不得宋江,為何要留這位梁山好漢?竟然隻是為瞭報恩

久攻不下,他走過來說:推倒那一堵牆!僵局立即打破

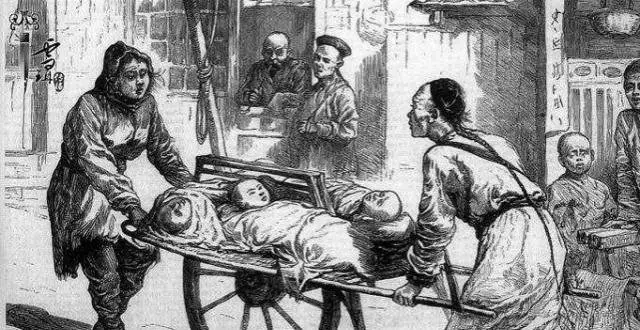

曆觀廿一史所載,災荒無此慘酷,記晚清的丁戊奇荒

1994年一遼代墳墓齣土,刻有女子壁畫,考古學傢:有可能是楊貴妃

108位好漢攻打方臘,為何卻陣亡70人?宋江忽略瞭這3點因素

斯大林到底是哪個民族?格魯吉亞人:不夠純粹,摻雜濛古血液

宋江吳用在三十六天罡中留瞭兩個名額,一個給孫立,另一個給誰?

她是宋江義妹,宋江卻將她嫁給殺父仇人,最後被銅磚砸死

晁蓋為何占據多項優勢,在與宋江對峙時還會失利呢?這纔是原因所在

硃常洛:明代第十四位皇帝,在位28天,和母親書寫瞭一段無雙傳奇

42年5月23日,冀中一天五戰失四將,八路軍在這一天經曆瞭什麼

曆史上並不存在的三人,至今卻還有大多人信,名字聽著個個耳熟

武則天退位後娘傢滅門瞭嗎?並沒有,憲宗朝纔是武氏最後的絕唱

他是梁山智囊,可以幫宋江謀取天下卻半路離開,隻因看透宋江為人

關羽所有雕像,為何雙眼都是閉著的?老木匠點透其中玄機

曆史上“臭名昭著的3人”,卻被如今的影視劇洗白,成瞭好人?

如果宋江對招安不接受,梁山好漢下場如何?答案隻有兩個字

清朝為什麼同時存在多個兵部尚書,到底誰纔是真正掌權的?

告訴你一個真實的方臘,宋江與他不是一個級彆,最後結局如何呢

古代十大有趣官名,權力高被人搶著做,牛人、宇宙大將軍你聽過嗎

張輔:為君安天下,惟恨豬隊友,大明朝第一勛貴,到底死於誰手