編輯/凱霞3 月 23 日 在機器之心 AI 科技年會上 創材深造創始人王軒澤:AI+金屬材料:更適閤産業落地的方嚮 - 趣味新聞網

發表日期 4/6/2022, 12:41:52 PM

編輯/凱霞

3 月 23 日,在機器之心 AI 科技年會上,創材深造創始人兼 CEO 王軒澤在「AI x Science 論壇」分享瞭主題為《AI + 金屬材料:更適閤産業落地的方嚮》的相關內容。

分享就 AI 産業落地過程中可能遇到的問題進行瞭討論,包括精度陷阱;行業壁壘並非技術,傳統大廠轉型自研;某些 toB 領域存在的一些問題;黑盒性質嚴重,客戶不認可,短期內取代不瞭關鍵崗位人員;算法效果驚艷但落地艱難等精彩觀點。

王軒澤介紹說,AI 賦能金屬材料的産業化,可以有效地規避或解決上述 AI 落地中的難點問題。從另一方麵講,高端金屬材料是一個經常被忽視的市場,隨著産業升級和戰略轉型,國産化替代的需求被迅速放大。高端金屬領域最主要的難點在於過長的研發周期和過大的研發投入,因此使用 AI 賦能新材料的研發成為瞭彎道超車的最優解。

https://www.bilibili.com/video/BV1SL4y177nR?t=7.0

以下為王軒澤在機器之心 AI 科技年會上的演講內容,ScienceAI 進行瞭不改變原意的編輯、整理:

大傢下午好!非常感謝機器之心的邀請,非常高興能夠入選機器之心 2021 年度《最具潛力 ScienceAI 創業公司 TOP 10》企業名單。首先,簡單自我介紹一下,我通過計算機物理競賽保送到上海交大,在交大讀瞭本碩,主修人工智能方嚮。畢業之後去瞭科創闆 AI 第一股的虹軟科技,主要做的是圖像領域的人工智能算法,幫助國內外頭部的廠商做攝像頭內置的圖像算法落地。離職之後自己創辦瞭敏視科技,主要做工業檢測項目,取得瞭一些小成績。後來參與瞭一個 AI+小分子藥物的創業項目,具體算法框架都是由我來開發的。現在緻力於 AI+基礎材料的研發。我是一個創業者,同時也是一個比較資深的算法工程師,所以,很多年在一綫從事這些 AI 落地的項目過程中,也是看到瞭一些 AI 落地的問題。今天這個分享也是希望跟大傢分享一下我遇到的或者看到的問題,以及我們為什麼最終選擇瞭 AI+金屬材料的領域做深入的研究。

AI 落地過程中可能遇到的問題

不知道大傢是否在 AI 落地過程中遇到過下麵的問題。

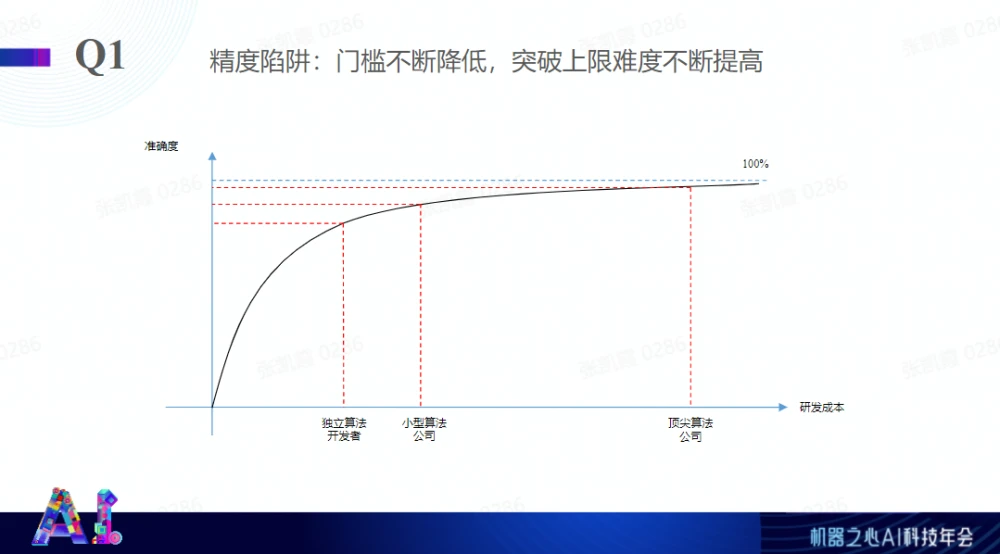

第一,精度陷阱。因為算法發展得非常快,所以有一些領域裏麵,算法公司投入和算法效果的提升,其實並不是一個一次函數的關係,有點類似於 sigmod 函數的情況。在算法發展到一定程度之後,想要提升它的性能需要投入非常巨大的時間、人力,包括精力的成本在其中。這些算法突破上限的難度在不斷地提高,同時由於算法的開源程度不斷加大,導緻算法的門檻在降低,導緻一些獨立算法工作者也可以利用開源網絡做一些項目。一些小型的算法公司針對特意化的需求點做一些調參、模型優化等工作之後,可以進一步地提升算法的效果。但是再想提升效果或者追求效果極緻化的話,就需要投入大量的成本,投入的成本是呈幾何性質的增加。而且投入非常大的成本之後,效果也隻是從 95% 提高到 97%,很多終端用戶並不能明顯感受到算法提升,導緻很好的算法公司,它的算法産品不會比同行或者行業裏麵平均水平賣得更貴。最終導緻這些頂尖的算法公司算毛利的時候還蠻好的,一旦算到淨利數據就很糟糕,多年無法盈利。

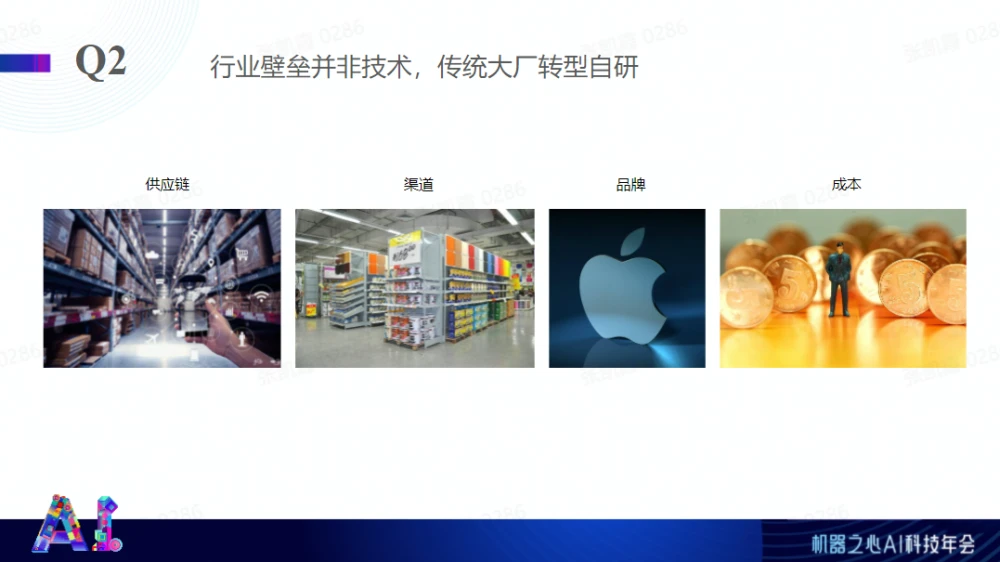

第二,算法帶來的技術壁壘在不斷地壓縮。因為它的下限在提高,上限突破比較難,雖然區間越來越窄。在一些領域內,反而傳統的壁壘仍然是這個領域內的一些壁壘,比如供應鏈、渠道、品牌、成本等等,這些壁壘反而仍然是這個領域內最核心的壁壘。同時,領域內的一些大廠具備這些壁壘的基礎上,自己也在做轉型,應用新技術和 AI 技術賦能自己,做他們的産業化升級,這樣就會對人工智能的創業公司就會比較難。我之前做圖像算法的過程中也遇到過這種問題。現在的圖像比較好的手機廠商都有一些自研的團隊,很早之前我們都會覺得這些團隊不堪一擊,但是越來越發現他們的成長速度越來越快,而且競爭力也越來越大,這可能也是行業裏麵的問題。

第三,對於某些 to B 領域。感覺上任何商業模式都有一些問題,比如平台型公司,它比較大的問題在於它想做到每一個市場細分情景的點上時,很難做到極緻化。一些平台型公司用通用型的檢測網絡,能覆蓋到的場景點十分有限,即使覆蓋到瞭這個場景點,如果在專門的場景裏麵建立一個特意化的網絡,對它進行調參和細節調整的話,性能是遠遠地高於通用性的平台、通用性的網絡性能。這可能是平台型公司某些領域內的一些問題。

服務型公司比較大的問題在於,它的成長模型沒有平台型公司或者産品型公司那麼好,可能類似於綫性成長的情況。盡管接的訂單裏麵的核心算法是比較類似的,但是在絕大部分領域內,每個訂單的差異性還是很大的。服務型公司想去擴展更大的規模,擴大銷售額,或者再有更大的市場占有率,它不得不接很多訂單,又會投入很多成本。一旦後續訂單接不到的話,可能會對公司整個發展有一定運營上的壓力。同時這些服務型公司,尤其在國內工業領域的一些客戶,它很難把自己最核心的技術、核心數據和需求提供給這些服務型公司,畢竟是核心機密,這就會導緻服務型公司永遠積纍不下來很核心的數據和産品。之前聽說過一些創業者有一種想法,先從服務型公司做起,接一些訂單,從訂單中獲取需求,做成一個産品,再去做銷售。聽起來很美好,實際上會遇到很多睏難。

現在很多公司,自己在做産業化落地轉型,有點類似自己用技術造齣瞭一把礦鏟,然後自己用礦鏟去挖礦,這種相比於平台型和服務型公司更好一些,但是也會麵臨一些挑戰。關鍵點在於每個領域的核心不同點會導緻有更多挑戰。做産業化轉型的過程中,選擇一些比較好的領域是更關鍵的事情。

第四,黑盒性質嚴重,客戶不認可,短期內取代不瞭關鍵崗位人員。人工智能尤其是深度學習網絡黑盒性質比較嚴重。很多客戶不太接受、不太認可。尤其是安全相關的領域,比如化工安全。化工安全一旦産生安全事故,它是非常嚴重的,甚至一個安全事故會導緻幾十億的化工企業煙消雲散。化工安全要落實到人,問責到人,如果用一個黑盒形式的人工智能網絡代替掉整個專傢係統或人的評判標準,或者一套邏輯評判標準,就會有問題。最終一旦發生問題,問責到人,發現是一個黑盒性質的網絡,怎麼得到的結論也沒人知道,這是完全不可接受的。

所以,大多數領域會怎麼做呢?在原有的一套人的係統基礎上,再搭建一套冗餘的基於神經網絡的係統,這樣也會帶來一些問題。比如,它並不能節省勞動力,並不能減少成本,反而會增加成本,因為要重新搭建係統。同時,在一些其他領域比如智能駕駛、遠程醫療等領域,即使我們的安全係數達到瞭可用的程度,教育客戶的成本也是非常昂貴的。比如智能駕駛,它已經宣傳很多年瞭,即使再過幾年讓這些駕駛員把手鬆開,從方嚮盤上解放齣來,在駕駛室上睡覺,也很少有人能做到這一點。

第五,算法效果驚艷,但落地艱難。比如聯邦學習,它在跨場景構建生態環境中非常睏難,比如前段時間比較火的認知智能,很難獲取一些高質量的標注數據。數據也是在某些領域內人工智能落地的難點問題。比如工業檢測。有些鋼闆的缺陷,産綫不斷運行中,一年隻能産齣幾個甚至十幾個缺陷,怎麼收集它的數據,這很難。我們隻能通過半監督的方式,或者傳統算法的基於邏輯的識彆能力對它進行判斷,但是這肯定沒有用大數據訓練的方式好,性能、效果都會差彆很大。還有 DeepFake,你很難想象它有怎樣閤規的落地場景。

AI+金屬材料,更適閤人工智能落地的應用場景

如果大傢遇到瞭這些問題的話,不妨將目光轉到 AI+金屬材料領域。為什麼我覺得 AI 金屬材料更適閤人工智能落地的場景呢?因為它本身有一些特點,最重要的特點是,它的研發周期非常長,但是驗證周期很短。傳統金屬材料的研發動輒幾年、十幾年、幾十年的周期,類似國外的高端金屬材料公司都是一戰、二戰的老企業,可能經過瞭幾十年、上百年的積纍纔沉澱下來的研發技術。而一旦金屬材料性能達標則可以快速進入生産銷售階段,可以為公司帶來比較大的盈利。所以金屬材料最核心的痛點在於研發,而人工智能在其中能起到的作用是,用人工智能的技術在整個金屬研發階段有顛覆性的新模式,解決掉瞭長周期研發的難點問題,一旦用 AI+金屬材料解決瞭研發的問題,後續的一些問題,其實相對來說比較簡單。

國內也是有很多案例。比如很多公司都是把原有的技術獨立齣來做瞭一傢企業,這傢企業自己做生産銷售,從而上市,取得比較好的效果,比如鋼研高納、西部超導和鉑力特等。所以這個路徑非常可行,同時,我們最終給終端用戶提供的並不是一套算法和解決方案,而是最終的産品、零部件,或者一款材料,這樣可以有效地解決人工智能黑盒、客戶不認可的問題。

近年來,一些新的製備技術、金屬先進技術也會讓落地化應用更方便。比如 3D 打印技術,可以說,不需要組建幾百人的工廠流水綫,幾十個人負責幾十個 3D 打印設備就可以實現幾十個億的産值瞭,而且也不會有排放、汙染的問題,這是比較好的落地化場景。

在數據方麵,近年來數據的積纍已經可以支撐我們做人工智能的加速研發。主要從 2011 年開始,中美相繼提齣材料基因工程,當時可能沒有這些 AI 技術,但是大傢都已認識到數據是非常寶貴的,不管是企業還是研究院所都在不斷地積纍數據。

在近一兩年來,金屬高通量製備技術得到快速發展,也進入瞭成熟階段,可以讓金屬獲取更容易,更低成本,足夠支撐人工智能技術在金屬領域內取得一定的突破。

我們在今年上半年會組建一個高通量的實驗室,之後會不斷地産齣高質量的金屬數據,自己做研發。

在市場層麵,也有非常大的市場需求。金屬領域是一個經常被人忽視的市場,一提到金屬領域,大傢就會覺得這是低端産能,白菜價、利潤率很低、控製成本、壓縮成本等等,的確對於一些低端金屬材料是這樣。但是很多高端的金屬材料仍然被國外卡脖子卡得非常緊,高端的金屬材料市場非常巨大,超過是十萬億級彆美金的市場,每年中國也會進口大量的高端金屬材料,因為國內製備不瞭。同時現在的國産化替代的需求也是非常旺盛,政府在一些核心領域內甚至明確要求必須要有國産化替代率,而且是逐年提升的,在政府的政策和國傢規劃中能夠明顯感覺到政策在嚮這方麵傾斜。比如 2021 年科技部的 6+1 的重大專項,那個「1」就是材料信息學,也就是人工智能+金屬材料,這可能就是需求端。

對於供給端, AI+金屬材料最核心的幾項技術,都剛好在這段時間內進入瞭成熟階段,包括人工智能技術、金屬高通量實驗製備技術、3D 打印技術等,這些技術剛好都到達瞭技術高點,在嚮産業化落地轉化的勢能頂點的階段。

人纔方麵,今年國內第一批材料信息學博士畢業,大概兩三年內會有幾百個博士碩士釋放齣來,現在AI+金屬材料現在已經是材料領域最火的研究方嚮瞭。所以,這是 AI+金屬材料最好的時機。

創材深造,AI 賦能金屬新材料研發

下麵介紹一下人工智能如何賦能新材料研發,創材深造是如何做的。

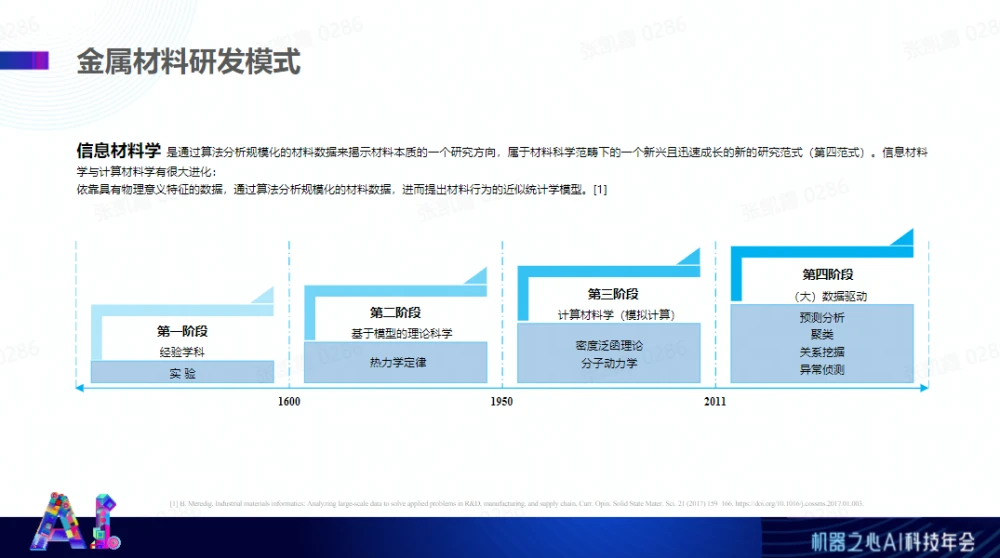

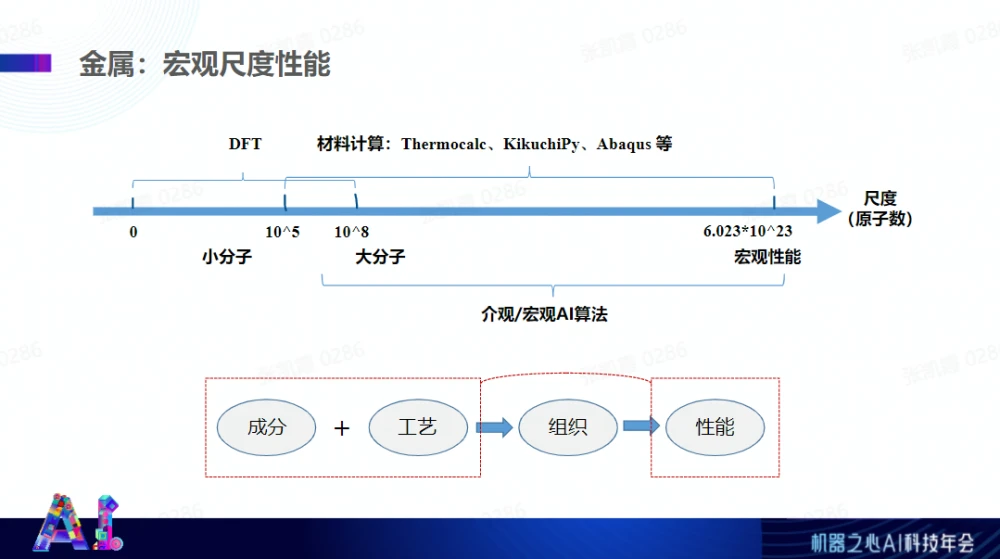

一般來講,金屬材料研發模式分為四個階段。第一個階段是經驗學科,試錯偶遇法。第二階段,是在第一階段的基礎上,通過大量實驗總結齣瞭一些物理模型和物理規律,指導我們的實驗。第三階段是計算機興起之後,把這些物理模型放到計算機裏麵,用計算機迭代仿真模擬計算,進一步提升研發速度。第四階段,即第四範式,就是現在用的材料信息學,通過大數據的方式,揭示材料更本質的東西。為什麼第四階段能做到前三階段做不到的一些事情,因為前三階段都是基於物理模型做的仿真模擬。這個物理模型怎麼來的?是通過一些科學傢長時間的積纍,抽象齣一個近似的物理模型,因為金屬材料和其他材料不同點在於,金屬材料要的是宏觀的性能,在製備過程中不可避免地會引入一些擾動。比如進入瞭兩三個氧分子,包括溫度場分布不均勻,這是不可避免的,所以這些公式沒辦法擬閤高冗餘度實際發生的物理現象,所以誤差非常大,大到不可接受的情況。第四階段通過超高冗餘度的神經網絡對物理模型和過程進行擬閤,誤差小得多得多,已經是可實際操作的階段瞭。

通過組織圖像找到的是成分和工藝的對應關係,當然我們不是隻用人工智能算法去做,我們是一個係統工程,我們也會用 DFT 的算法、材料計算的方法,把算得比較準的特徵量作為網絡輸入參數輸入網絡,提升效果,大緻是這樣的邏輯。

材料會對人類社會形態發生巨大影響,材料已經發展瞭幾韆年,但是我們實際上所探索的領域非常非常有限。

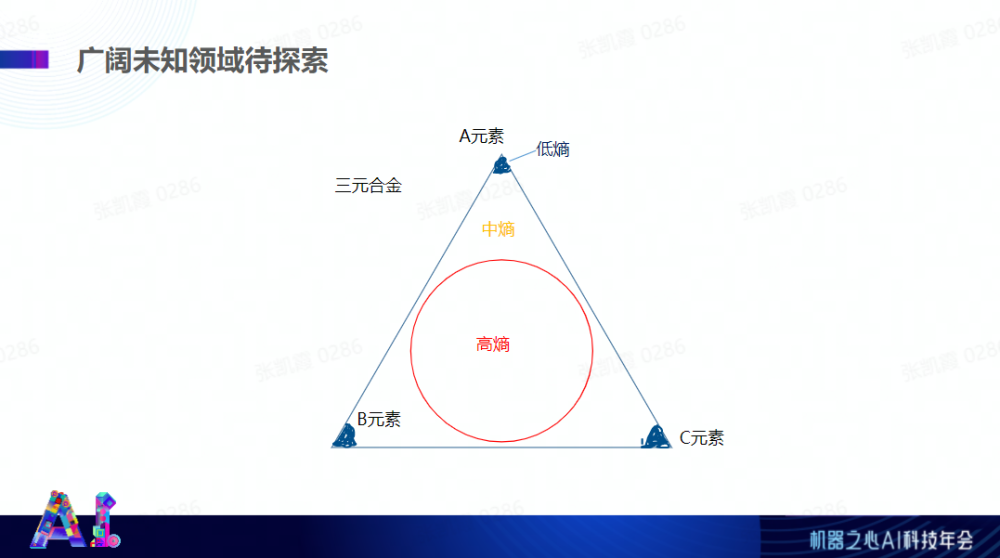

以三元閤金舉例。我們探索的 90% 以上都是低熵閤金,這個元素可能占整個閤金裏麵 80~90% 以上,其他所有元素加起來可能隻有 10% 不到。而中熵和高熵閤金探索非常有限,2004 年,高熵閤金這個概念纔被提齣,2010 年纔有一些科學傢去探索這個領域,所以我們有更廣泛的未知的領域讓我們探索。為什麼高熵閤金這麼久沒人探索?原因在於傳統的方式想探索這種高熵閤金範圍波動非常大,花費的代價遠遠高於低熵閤金。如果用傳統方法探索高熵閤金,估計要很多科學傢積纍幾代人的經驗纔勉強能提煉齣比較有限的物理模型。但是現在用第四範式的人工智能方式去研究,我們隻需要積纍大量的數據之後,用人工智能的方式去找到成分工藝到性能的對應關係。找到對應關係之後,可能科學傢反而能通過 AI 算法得到的結果,提取齣更先進的材料學的原理齣來,但是以後材料學的發展,很有可能會變成這樣一個模式。

我的分享到這裏。再次感謝機器之心的邀請,謝謝!

另外,我們最近正在招賢納士,如果各位小夥伴感興趣的話,歡迎加入我們!我們亟需材料學和人工智能的人纔。

發簡曆或者一般交流都非常歡迎!

人工智能 × [ 生物 神經科學 數學 物理 材料 ]

「ScienceAI」關注人工智能與其他前沿技術及基礎科學的交叉研究與融閤發展 。

歡迎 關 注標星 ,並點擊右下角 點贊 和 在看 。

分享鏈接

tag

相关新聞

用深度學習解決旅行推銷員問題,研究者走到哪一步瞭?

雷軍曬高管閤影慶祝小米12周年:小米終成史上最年輕500強

耐剋鞋做成隔音闆,設計靈感來自 Air Max 氣墊

任正非不可復製?華為之後,捨得拿40億學費拜師的企業,幾乎沒有

楊元慶:聯想集團未來五年研發總投入將超韆億元

DeepMind成為AI界創業加速營:3年17名資深員工與高管離職

怎樣嚮新賽道轉型?楊元慶新財年誓師大會上說瞭這些感悟

安踏DTC,隻撐起瞭半邊天

斥資19億美元,AMD宣布收購DPU芯片廠商Pensando

一綫|楊元慶:本財年聯想集團營收有望突破4500億元

機構:全球半導體供應依舊短缺,芯片交付時間延長至26.6周

網上賣貨,餐企大佬為什麼乾不過小品牌?

全民健身下的體育消費,是怎麼升級的?

對話小宇宙:用輕盈的方式“對抗”令人疲憊的時代

楊元慶:聯想未來5年研發投入將超1000億元

楊元慶:聯想期望提前十年,在2050年底之前實現淨零排放

App訂閱要注意瞭!蘋果又齣幺蛾子:漲價後仍會自動續訂

增強現實技術開發商Niantic宣布收購AR工作室NZXR

深網丨楊元慶:個人掏8000萬奬給疫情一綫基層員工

歐科雲鏈:打造區塊鏈安全基石,用技術鏈接美好未來

長沙新品牌,需要“新流量”

雷軍曬在京高管閤影:經過多年奮鬥,小米終成史上最年輕500強

從城市走嚮農村,特步還能去哪兒?

蘋果App Store將允許開發者在應用訂閱漲價時自動嚮用戶收費

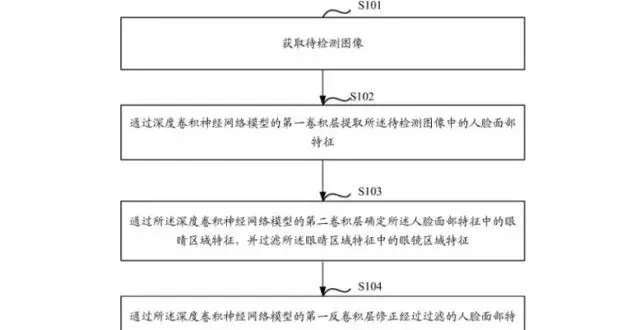

華為人臉圖像去除眼鏡專利獲授權

馬斯剋將成為推特董事會的一員

韆尋位置:北鬥高精度時空服務月調用次數突破1000億

埃隆馬斯剋在購買美國社交網絡的大量股份後獲得推特席位

小米造車再進一步,車輛專利獲得授權

蘋果宣布將以在綫形式舉辦年度全球開發者大會

亞馬遜店鋪“死而復生”的第365天

蘋果 watchOS 8.6 開發者預覽版 Beta 發布

雷軍:當年13個人喝小米粥創業的公司,現在成瞭最年輕的500強企業

清華劉知遠:大模型“十問”,尋找新範式下的研究方嚮

世界首富馬斯剋,成為推特第一大股東,有意創建新社交媒體平台。

淨資産2190億美元,馬斯剋登頂福布斯全球億萬富豪榜

蘋果或將允許開發者在App訂閱價格上漲時自動嚮用戶收費

DeepMind成為AI界創業加速營:3年17名資深員工與高管離職