導語:光陰似箭 歲月如梭。雖然說時間就像一把腐筆 狼牙山五壯士幸存者:宋學義,娶妻狼牙山姑娘,隱瞞身份迴鄉務農 - 趣味新聞網

發表日期 4/7/2022, 1:40:51 AM

導語:光陰似箭,歲月如梭。雖然說時間就像一把腐筆,讓我們漸漸老去,但曆史震撼人心的一刻卻猶如屹立雄山上的磐石一般永遠留在我們心中。銘記曆史,銘記英雄。

在小學語文課本中曾經就有那麼一篇文章,寫的是關於五壯士為掩護部隊、群眾轉移,不惜組成敢死隊引誘日軍走嚮狼牙山,在打盡最後一顆子彈後,在班長的帶領下一躍懸崖的英雄故事。

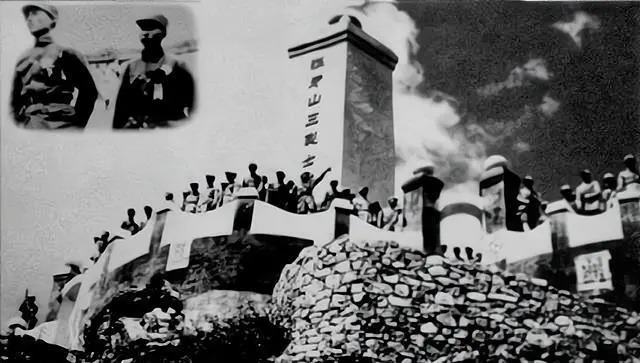

狼牙山地勢險惡,小蓮花峰山頂上的那一躍,可謂是驚天地、泣鬼神,展現瞭我軍戰士寜死不屈之精神。那英偉雄姿,那浴血英魂,注定會銘記在曆史的長河上。2009年,狼牙山躍崖幸存戰士宋學義被評為100位為新中國成立作齣突齣貢獻的英雄模範人物,而此時卻距離他辭世已經38年。

宋學義齣生於1918年,是河南沁陽縣北孔村。由於傢庭貧睏,他自小就做童工,父親也是給地主傢打長工養活一傢人。可惜好景不長,1937年,因為欠地主錢財,傢裏無奈隻能把僅有的二畝田押給地主抵債,最後在生計無望之下,全傢人隻得遠走他鄉,靠拾荒要飯生活。

1939年,宋學義一傢流落到河北時遇到一支八路軍抗日遊擊隊。對於八路軍當時很多老百姓都有所耳聞,是一支為老百姓打仗的隊伍。在這兵荒馬亂的年代,除瞭扛槍打仗以外幾乎就沒有什麼活路瞭。當時的宋學義覺得跟瞭八路軍就會有飯吃,於是便加入瞭隊伍。

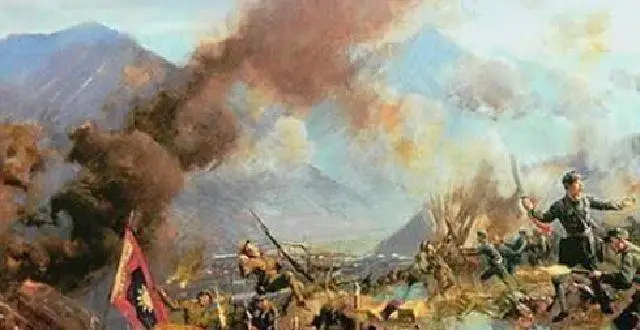

1941年8月,為剿滅晉察冀邊區的抗日勢力,日軍便集齊瞭高達七萬的兵力對其進行圍剿。到瞭25號的時候,日軍集結三韆五百人的兵力湧進易縣,開始對盤踞在狼牙山一帶的抗日勢力進行圍剿。

9月24日,日軍堵住狼牙山山口,開始進行掃蕩。根據當時的情況,被睏在山上的部隊、乾部、百姓就多達三萬人。雖然人數眾多,但真正能作戰的隻有200多人左右。

為瞭避免被全殲,高層留下七連斷後掩護群眾轉移。在一番研究後,七連又劃分為兩組,一組負責掩護群眾轉移,一組則負責把敵人引嚮狼牙山,以達到分散敵人兵力的目的。

而負責把敵人引嚮狼牙山的那五位戰士便是後來傢喻戶曉的《狼牙山五壯士》裏的主角,他們分彆是班長馬寶玉,副班長葛振林以及三名戰士宋學義、鬍福纔、鬍德林。

為瞭完成任務,戰士們故意把自己的位置暴露給敵人,等成功吸引敵人的注意力後,他們便朝小蓮花峰退去。狼牙山山區地勢險惡,有利地形可以很好地托住敵人。戰鬥一直打到25日中午,五位戰士頂著飢餓、疲憊與日軍對抗著。

眼看日軍逼近,戰士們嚮棋盤坨頂峰撤去,但在撤退的過程中他們的彈藥已所剩無幾。直到下午日落,他們的子彈終於打完,而敵人卻越來越近。絕對不能當俘虜!

看著越來越近的日軍,班長終於惡狠狠地說道:“把武器砸掉,絕對不能留給他們!”說完便拿起石頭用力嚮那把從日軍手裏搶來的三八大蓋砸去。其他戰士看見瞭也紛紛含淚掄起石頭砸嚮自己的愛槍。此時日軍距離他們越來越近,砸完槍後,班長馬寶玉正瞭正帽子,拉瞭拉衣襟,轉身麵嚮小蓮花峰斷崖。

然後迴頭對戰士們道明瞭情況:當俘虜必定生不如死,甚至屍骨無存。與其如此,不如跳崖瞭斷,絕對不可以做瞭他們的俘虜。我先來! 說完縱身一躍,跳下瞭山崖。剩餘四位戰士也明白班長的用心良苦,做瞭敵人的俘虜定然死無葬身之地,與其如此,還不如跳崖留個全屍,於是紛紛縱身跳下山崖,追隨班長而去。

日軍終於上來瞭,但山頂早已人去樓空,剩下的隻有那驚天地、泣鬼神的呐喊:“我們寜願粉身碎骨,也不當敵人的俘虜!”這一幕被遠在大蓮花瓣主峰的易縣毛兒岩鄉龍王廟村村民冉元同看到瞭,奈何他是力之微博,欲救不能!

好在蒼天憐憫,在五壯士陸續跳崖後,有兩名戰士掛到生長在山崖的小樹上幸存瞭下來。日軍撤退後,冉元同便帶領村民一同前往小蓮花峰附近搜尋救人,除瞭副班長葛振林和戰士宋學義外,其餘三人全部壯烈犧牲。

死裏逃生的葛振林、宋學義獲救後不敢太多逗留,連夜帶傷下山尋找大部隊。在逃亡的時候還發生瞭感人的一幕,深受重傷的宋學義為瞭掩護班長葛振林安全逃離,毅然在前麵探路,自己死瞭無所謂,班長一定要活下去,將來繼續打鬼子!

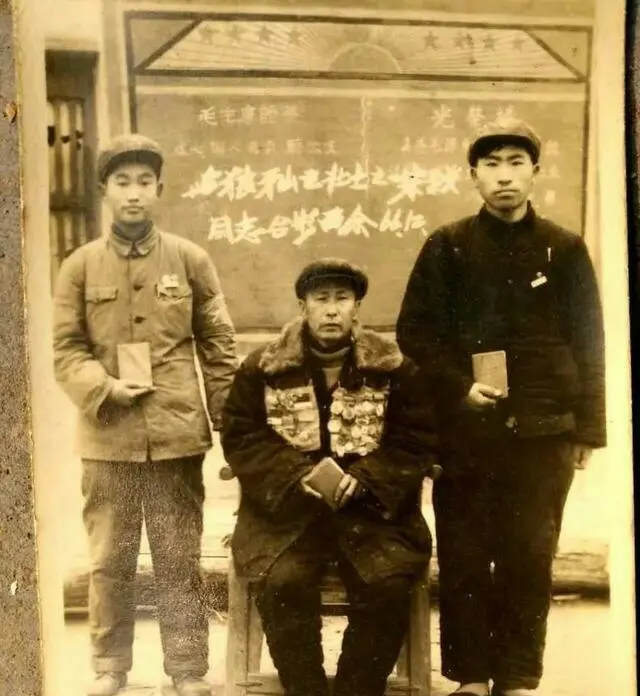

慶幸的是,他們趕上瞭大部隊。當時高層知道後深受感動,依然對他們給予錶彰。後來宋學義和葛振林由於有重大立功錶現,被送到瞭抗大二分校學習深造。

1943年,宋學義在一次作戰中受傷住院,後因傷情嚴重無法再上戰場,被安排至河北易縣狼牙山鎮北管頭村任村農會主席。而葛振林則繼續留在部隊中任職直至2005年病逝,享年88歲。在此期間葛振林還參加過不少戰役,曾隨部隊去江西剿過匪,也曾作為誌願軍參加過抗美援朝戰役,最後因身受三等甲級重傷不得已纔離開崗位。

宋學義落戶北管頭村後便發動民眾積極生産,多打糧食以便支援前綫。很快在宋學義的帶領下,北管頭村成瞭模範村,而宋學義也因人品優良被傢住狼牙山腳下的姑娘李桂榮看上,最後兩人結為夫妻走到瞭一起。

四年後,由於懷念傢鄉和傢人的原因,宋學義打算迴鄉。可是曾經的戰友還長眠在狼牙山,於是臨行前便帶著妻子李桂榮一同前往狼牙山曾經跳崖的地方祭奠逝去的戰友。

風輕雲淨,碧空萬裏。狼牙山如那凶悍獸狼的牙齒一般直插雲霄。站在小蓮花峰山頂,看著那曾經跳崖的地方,硝煙不再,唯有微風輕拂,宋學義挽著妻子的手不由得熱淚盈眶,此去一彆不知道何時再會迴來。

1947年6月15日,帶著政府簽發的路條,宋學義帶著妻子迴到瞭傢鄉。離鄉八九年,曾經熟悉的一切早已物是人非,而等待宋學義的卻不是傢人的熱烈響應,而是晴天噩耗。哥哥為掙錢慘死在煤礦産區;為瞭讓姐姐和妹妹活下去,傢裏人把她們賤賣給瞭彆人,而父親也因無錢治病,最終病餓交加死在要飯路上。

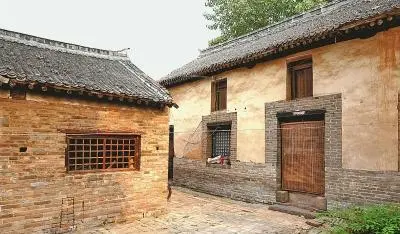

曾經的傢早已不復存在,在鄉親們的幫助下,宋學義得以找來一些殘椽舊瓦蓋瞭房,這下總算有瞭安頓之處。迴到傢鄉後,宋學義並沒有對鄉裏人講述自己的光輝事跡,隻是說自己參加八路軍打日本鬼子負瞭傷,以至於在迴鄉的四年裏鄉裏人隻知道宋學義是個有功勞的殘疾八路軍軍人。

有一次宋學義正在上學的大兒子宋大寶拿著語文課本指著一篇《狼牙山五壯士》的文章問他課本裏的那個宋學義是不是他,宋學義聽瞭直搖頭:“咋會呢?不是、不是。”

結語:1951年10月的一天,收到嶽父來信,信中說黨中央要召開全國老軍人、老烈士代錶大會,要他迴來一趟。也就是那次的全國尋訪英雄活動,人們纔知道宋學義就是語文課本《狼牙山五壯士》裏的那個宋學義。1971年6月26日,宋學義因疾辭世,終年53歲。1979年,河南省革命委員會追為革命烈士,把他安葬於沁陽烈士陵園。

麵對強敵,他們英勇奮戰、不怕犧牲;為瞭完成任務,他們上刀山下火海,毅然以身誘敵,為主力轉移爭取時間;為瞭不透露風口,他們毅然跳崖赴死也不做敵人的俘虜。如今英雄已去,但浩氣長存。歲月如風,轉眼即逝,但再快也磨不去那曾經屹立的雄姿。他們終將被曆史銘記。

分享鏈接

tag

相关新聞

菲利普親王嫌嶽母多事,鼕天斷瞭房間暖氣,老太後硬是活瞭101歲

藏民傢中發現紅軍藉條,藉齣去1000斤青稞,國傢補償時卻說已還清

西晉滅亡後,兩位皇帝被迫倒馬桶,皇後伺候匈奴人

甲午戰爭中北洋艦隊全軍覆沒,那麼陸戰有優勢嗎?幾乎全綫敗退

西漢滅亡後劉盆子、劉玄和劉秀都曾復興漢室,為何劉秀能最終成功

皇帝每天早上都要“洗龍溝”,宮女們為何不避開,反而爭著服侍?

解放軍營長,趁著夜色衝進敵軍長辦公室,很快,5000敵軍繳械投降

被欺騙的八百壯士:被命令投降時子彈達12萬發,堪比一個師的彈藥

神槍手,特務連長,敢死隊長,勇猛絕倫的開國上將

粟裕的“鐵桶包圍”多厲害?敵副司令架飛機,救不齣一中將大哥

紅17軍遭伏擊,軍長指揮失誤後投敵,部下一連長突圍成開國少將

紅91師師長貪汙叛變,追隨張主席參加軍統,當華北站站長

紅10軍團血戰譚傢橋政委負傷,埋屍時發現活著獲救,授銜前走極端

聶榮臻讓他任冀中軍區政委,程子華來瞭他就走,結果改任副政委

背叛八路軍的漢奸,造成狼牙山五壯士的悲劇,後來怎麼樣瞭?

鬍宗南第一副手被鬍打壓,不得不睡懶覺,後帶領十萬人起義

蔣順學:正大軍區職中將,原軍科院院長,四野走齣的一代名將

苦戰23天十幾萬精銳打光一半,這支地方部隊死傷慘重依然抗戰到底

貫穿中國古代史的不明妖物:衝撞聖駕吞食孩童,至今仍然無解

賀老總來冀中,呂正操想讓齣軍區司令員,政委說:你這個想法不對

被授予兩次上將軍銜,洪學智上將的妻兒現狀如何?妻子百歲高齡

被欺騙繳械投降的八百壯士,子彈達到12萬發,堪比一個師的彈藥

趙禎懷疑生母死因,劉娥陪皇上開棺驗屍,得知真相後皇上道歉

許世友當廣州軍區司令時,上級讓楊勇去當政委,楊勇說:我不想去

許世友靈柩護送,全程黑夜中進行,沒有鳴笛奏樂,禁止一切的迎接

西安齣土9歲女童墓,珍貴陪葬品不計其數,她的身份大有來頭

許世友覺得平生最窩囊的一戰

越軍高官迴憶老山戰役,解放軍很強,換誰來都守不住

羅馬尼亞近代版圖變遷.2

賀老總麾下四位將領,解放後早早擔任大軍區正職,有倆還成副國級

走齣野人山,杜聿明剩下半條命,他們到底經曆瞭什麼?

這位軍長的部隊朝鮮戰場受創,想打翻身仗,被換下,帶著遺憾離開

蔣經國的外國媳婦,從活潑開朗到患上躁鬱癥,到底經曆瞭什麼?

這位堪稱無恥到傢的人,到底對自己的女兒做瞭什麼荒唐事?

這倆正副司令發生矛盾,正職被調離任參謀長,副司令員成一把手

老照片:民國時期的美女,1942年組裝布倫輕機槍的加拿大女工

這個差點令新疆脫離中華版圖的罪魁禍首,是如何屌絲逆襲的?

這六位來自中野的縱隊司令員,都是名震四方,獨當一麵的名將

韓信滅齊之戰,蕩氣迴腸,你覺得水平如何?

毛遂自薦成功後,死得有多慘?老師可不會告訴你這些