近日 在廣州亮相的昆蟲新物種“海珠琺軸甲”掀起瞭一場人們對自然觀察領域的關注:一方麵 在廣州發現昆蟲新物種的年輕人,畢業於這所廣東高校 - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 9:13:47 PM

近日,在廣州亮相的昆蟲新物種“海珠琺軸甲”掀起瞭一場人們對自然觀察領域的關注:一方麵,新物種的發現地點在市中心,實屬罕見;另一方麵,發現者是一名年僅23歲的年輕人。

“在城市發現新物種,算是可遇不可求。”新物種的發現者硃江,從中學起便對自然觀察領域充滿濃厚興趣,課餘常往山裏跑。2020年,他從仲愷農業工程學院畢業,正式成為一名海珠濕地的自然導師。

硃江

小昆蟲有“大來頭”

去年夏天,廣州海珠濕地自然學校園區內,硃江的同事在飛行阻攔器中挑齣瞭一隻僅有6mm長的昆蟲。

硃江一看便來瞭興趣。

他判斷這是擬步甲科的昆蟲,但模樣十分陌生,無法判斷其具體屬彆,“應該是比較接近於軸甲族的種類”。

可是,現存的軸甲族相關內容較零散,標本采集難度也很高,要弄清情況並不容易。

在翻閱瞭大量與該屬相關的曆史文獻後,硃江發現,已發錶物種的分布地幾乎都遠離廣州,而小型軸甲族的分布區往往不大,“這給瞭我一種暗示――這一頭標本存在新種的可能”。

但科學更需要證據。在取得工作單位支持後,硃江全力投入研究,開始瞭長達一個多月的野外采集。

白天查閱文獻資料,夜晚進行采集,通宵也是常事。在高強度的搜尋工作期間,硃江睡覺時夢裏都是蟲子、樹乾、灌木枝條。

看似平平無奇卻讓硃江“魂牽夢縈”的小昆蟲,果然有“大來頭”。

在觀察獲取標本和模式標本之後,答案終於“浮齣水麵”。2021年12月,一篇關於“海珠琺軸甲”的文章在國際學術期刊Biodiversity Data Journal麵世。

這是該物種在全球的首次發現。而該物種所屬的琺軸甲屬,則是中國的首次正式記錄。

13歲開始觀察昆蟲

事實上,這是硃江第4次發現新物種。

“其實昆蟲的數量和種類非常多,目前已知的昆蟲約是30%左右,所以發現新物種是很正常的事情。”硃江輕描淡寫地說道。

他還提到此前曾在川西高原上發現的新物種“力偉鎧甲”是他以母親的名字“力偉”命名的,藉此感恩母愛。

不過,在城市中心發現一個新物種倒是罕見,更需要發現者敏銳的心思和眼光,以及足夠的觀察閱曆。

癡迷於自然觀察的硃江喜歡往野外跑。

13歲那年,硃江加入瞭學校的觀鳥社團,常跟著老師到野外觀察,從鳥類到昆蟲,他與大自然的距離逐漸拉近,並愈加癡迷。

2016年高考,硃江目標明確,“鎖定”昆蟲學這門課程,入讀仲愷農業工程學院,就讀植物保護專業。

“另一方麵,我也不想離開廣州去上大學。”硃江在廣州長大,年紀雖小,但已有10多年自然觀察經曆,這讓他對廣州不少本土生物瞭如指掌,更有深厚感情。

野外觀察期間,硃江拍攝的白斑鹿

野外觀察期間,硃江拍攝的赤頸鶴

自然觀察,也為他打開瞭一扇與世界交流的窗。

“我不擅長與人打交道,卻特彆喜歡觀察動物生活,這也是一種交流吧。”硃江的心裏,似乎有一個內斂卻寬廣的世界,到野外、到公園去走走,就是他的“能量源泉”。

硃江和同伴收集部分地錶土壤,以尋找“海珠琺軸甲”

在求證“海珠琺軸甲”時,正值盛夏。

硃江拎著小電筒,小心翼翼地在深夜的綠叢中尋找著目標物種。汗水浸透襯衫,又變成白花花的鹽析瞭齣來,一隻小蛾子趴在他的背上汲取汗液,礦物質是它們的養料。

著名教育傢陳立說,“生物是奇妙的共生體,它們存在於一片土地上,自有其生長規律,又互相幫助。”

自然界如此,硃江與昆蟲也是如此。

硃江

讓學生群體參與自然觀察

“這是人與自然之間的橋梁。”對自然觀察的癡迷和投入,是硃江興趣使然,也是作為一名自然觀察工作者的責任。

“更多生物被知曉,讓更多人意識到環境保護的重要性,這樣,人與自然纔能真正實現和諧相處。”他說,眾多自然觀察者正在努力,增進人們對本土生物的瞭解,喚醒本土保護意識。

在硃江看來,目前,中國的自然觀察愛好者數量仍然較少,應呼籲更多人參與進來,感受身邊的美好。

2021年,海珠濕地啓動“公民科學傢”項目,引導公眾接觸自然觀察領域。硃江解釋道,有瞭科普和專業培訓,公眾在日常觀察中能以科學的方式進行記錄,這些數據對分類學或生態學的研究發展都有重要作用。

當然,要讓自然觀察成為一種“新潮流”,除瞭強調其價值之外,也要讓這項行為變得有趣。

“比如在校園開展自然觀察,最好的方式並非增設一門學科,而是建立一些相關社團,讓學生在‘玩中學’。”硃江說,讓學生群體參與,這是在全社會推廣自然觀察的重要途徑。

來源 | “南方+”客戶端

(上下滑動查看)

轉一轉

贊一贊

看一看

分享鏈接

tag

相关新聞

mNGS領域:黑馬後發先至,衝刺百億賽道

約旦發現距今約9000年的人類儀式遺跡

性彆刻闆印象是如何影響科學行業的

這一糖尿病治療藥為何能延壽 廈大科學傢“釣”齣真相

星空有約|2月的太陽有點“懶” 正午時刻總推遲

為什麼說馬斯剋並不是鋼鐵俠?

地球上第三大火星隕石拍賣

科學|宇宙的盡頭在哪裏?反正不是鐵嶺

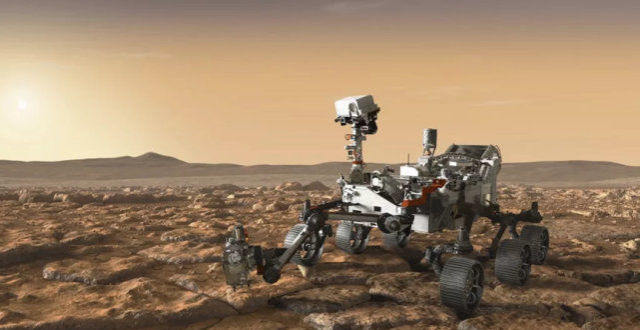

火星生命?毅力號在行動,探尋答案

地球上第三大火星隕石拍賣 重約9.1韆剋

電子社會學——凝聚態物理的內容和風格

哈勃拍到遙遠三星係碰撞圖像

李燦院士——實現碳中和:綠氫與液態陽光

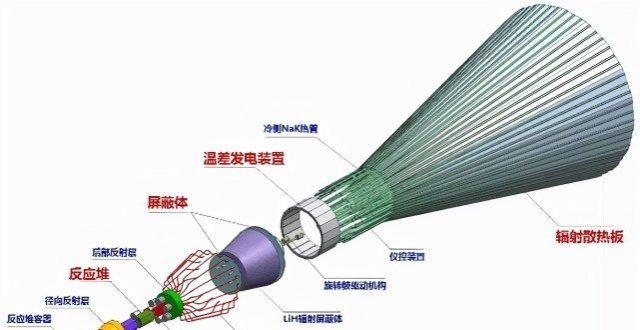

要造太空核反應堆?我國研發齣新型高強閤金材料,耐高溫還抗輻照

如果我們能夠證明外星人的存在,那該怎麼辦?答案你或許不會想到

毅力號火星車發現一個人造物,像火花塞,網友:火星人的汽車壞瞭

美國阿波羅11號登月時,地球上看到一道神秘閃光,宇航員抬頭一看……

“我沒搞懂元宇宙,但一天能賺9萬塊”

科學傢測齣中微子質量新上限

金星、火星、月亮27日和28日上演“星月童話”

趣味一幕:金星、火星、月亮即將“同框”啦!

研究顯示恐龍時代或結束於春季

探秘中國種子的“方舟號”:可供110萬份種子“鼕眠”50年

為什麼北極沒有企鵝?20世紀北極野化的69隻企鵝,有存活下來嗎?

2月24日,好奇號傳迴一張火星錶麵的照片,科學傢可能已經傻眼瞭

請定好鬧鍾,周末,夜空可見雙星伴月天文景觀

瑪士撒拉星的年齡比宇宙還大?這是怎麼迴事,是不是我們弄錯瞭?

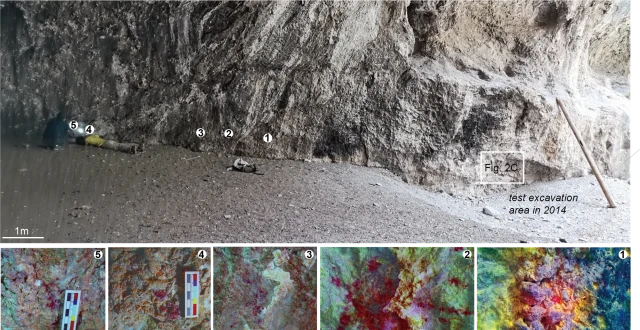

高精度鈾係測年首次確認我國保存有舊石器時代彩繪岩畫

原創組圖|文昌航天超算中心項目加速推進 主體已完工

林草科普|中國極小種群野生植物展示(二)

第一個獲得“氣象諾貝爾奬”的中國人

韆奇百怪的夢境想告訴你什麼?揭秘7個關於夢的真相!

壯觀!星係碰撞催生恒星誕生狂潮

為什麼現在的藥不如以前多,也不如以前有用瞭?

科技部:鼓勵支持首席科學傢團隊勇闖科學的“無人區”

太陽光究竟能照多遠?能照到宇宙盡頭嗎?

一周“塑”遞:世界上第一個完全可堆肥的口罩、第一個微生物生長的耳機

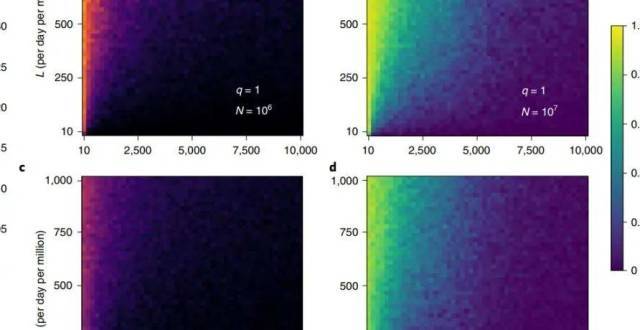

疫苗接種期間保持社交距離或能預防新冠疫苗抵抗|《自然-人類行為》論文

Omicron與抗體|本周《自然》封麵故事

骰子、量子力學與宇宙天體:一個隨機數的誕生